Tennis (mélo)man

Certains choisissent le tennis. D’autres s’orientent vers la musique. Et puis il y a ceux qui empruntent une troisième voie. Ils cumulent leurs deux passions et récitent une partition, sur le court comme sur la scène, avec plus ou moins d’inspiration. Un violon d’Ingres pour la plupart, même si une poignée prolongent le plaisir jusqu’à la reconversion.

Imaginez la scène. Vous voilà dans le couloir qui mène à l’entrée du court Philippe- Chatrier. Vous êtes échauffé, concentré et en tenue de combat. Le speaker scande votre nom. C’est l’heure. Vous enfilez votre casque audio sur vos deux oreilles, avant de fouler la terre battue de la porte d’Auteuil.

Durant ces quelques lignes, vous étiez dans la peau d’Iga Swiatek. À Roland-Garros, au moment de pénétrer dans l’arène, la jeune polonaise écoutait à fond le célèbre morceau des Guns N’ Roses, Welcome to the Jungle1. Avouez qu’il y a de quoi être gonflée à bloc. Vous connaissez la suite : Simona Halep et Sofia Kenin, entre autres, se sont empêtrées dans les lianes de son jeu.

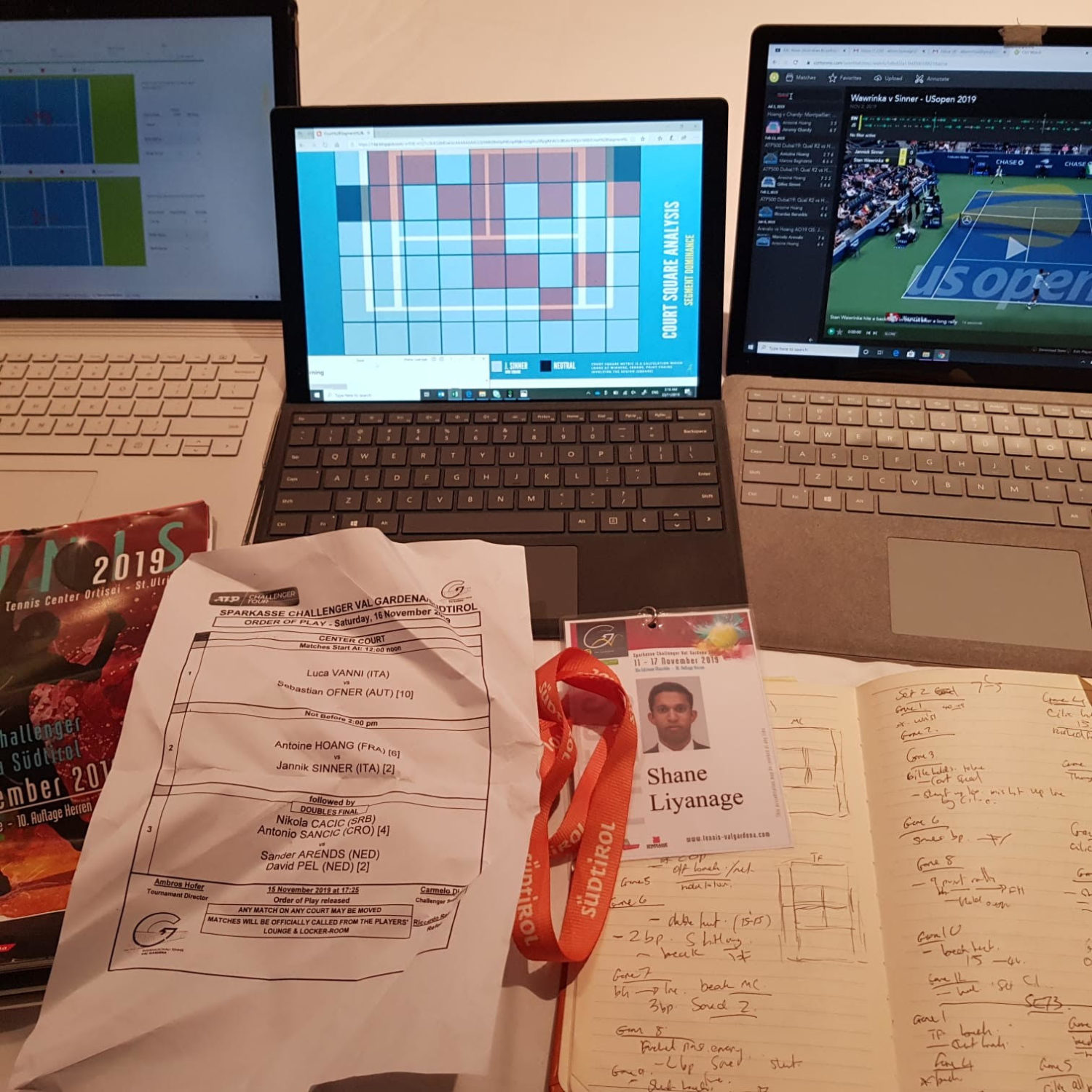

Avant les matchs, le rock, sa seconde passion, lui permet de rester dans sa bulle. Les Pink Floyd, les Red Hot Chili Peppers et AC/DC figurent également dans sa playlist. La dernière lauréate du Grand Chelem parisien n’est pas la seule vainqueur de Majeurs séduite par le son métallique des Australiens. En 2015, Novak Djokovic est allé applaudir le groupe au Stade de France, en plein French Open. Le lendemain, après avoir écrasé Damir Dzumhur sous les yeux d’Angus Young, Roger Federer a rejoint son guitariste favori dans les coulisses du tournoi. « Je l’avais déjà vu à l’occasion d’un concert à Bâle, s’exclama le Suisse, ravi de cette rencontre. Je devais avoir quinze ans et les cheveux longs comme ça. » Pour la petite histoire, les deux champions connaitront cette année-là le même sort, foudroyés2 par les éclairs d’un homme en colère nommé Stan Wawrinka.

Entrer sur le court au rythme de ses chansons préférées s’apparente à une routine, une ritournelle. Les joueuses sont de plus en plus nombreuses à suivre ce refrain. Avant Iga Swiatek, Serena Williams et Victoria Azarenka avaient lancé la mode. Une manière pour elles de monter en pression avant d’augmenter le volume de leur voix à chaque frappe de balle. Autre tenniswoman membre de cet orchestre, Naomi Osaka. En 2018, la Japonaise a écouté en boucle le même album de Nicki Minaj, Queen, durant l’intégralité de l’US Open. Elle achèvera la quinzaine sacrée reine3 de New York.

Les hommes aussi adhèrent au mouvement. Nick Kyrgios et Gaël Monfils débarquent régulièrement sur le terrain avec leurs écouteurs. L’Australien est plutôt rap ou r’n’b. Il apprécie Drake, qu’il a qualifié de « génie4 » et de « légende » sur Twitter. Le Français est plus éclectique. Son baladeur mp3 mixe hip-hop, lounge et classique. « La musique prend beaucoup de place dans mon quotidien, décrit le tricolore dans une interview accordée à l’ATP. Je me réveille en musique, je m’endors en musique, je fais tout un tas de choses en musique. C’est très important pour moi, car la musique a le pouvoir de m’apaiser ou de me motiver, selon les moments. Cela fait partie de mon éducation. Aux Caraïbes, la musique fait partie de la vie. » Toujours prêt à se trémousser, Monfils avait offert une démonstration de breakdance aux spectateurs de Roland-Garros lors de la journée des enfants en 2014, avec Bob Sinclar aux platines5.

C’est vrai, tennis et musique font assez bon ménage. Il y a un an et demi, Roger Federer évoquait une similitude réunissant les tennismen et les pop-stars, lors d’un entretien qu’il nous avait accordé. « On joue sur la planète entière, de janvier à novembre. J’aime bien nous comparer à ce que vivent les chanteurs lors d’une tournée mondiale. » Dans l’avion ou à l’hôtel, les joueurs et les joueuses ont du temps à tuer. Le son les autorise à s’aérer l’esprit, focalisé sur la compétition et la quête de succès. C’est encore plus vrai lorsqu’ils demeurent coincés dans leur chambre durant quatorze jours, comme en Australie en janvier. Pierre-Hugues Herbert n’a pas hésité à commander une guitare, un instrument que cet adepte de Supertramp pratique depuis l’âge de 16 ans. « Je n’envisageais pas la quarantaine, enfermé pendant 19 heures, sans pouvoir jouer, a-t-il rapporté à France Info. J’ai appris un nouveau morceau, le dernier Ed Sheeran6, qui est très facile à jouer et que je trouve très joli. » Une bonne façon de s’accrocher, voire de s’échapper.

Toujours à Melbourne, mais quatre ans plus tôt, le « Maestro » himself s’est amusé à pousser la chansonnette, en compagnie de Tommy Haas et Grigor Dimitrov, reprenant un titre du groupe Chicago. Soyons honnêtes, la prestation laisse à désirer. Leur revers à une main vaut bien mieux que leurs trois voix réunies, mais on ne va pas en rajouter, ni leur demander de s’excuser7.

Double casquette

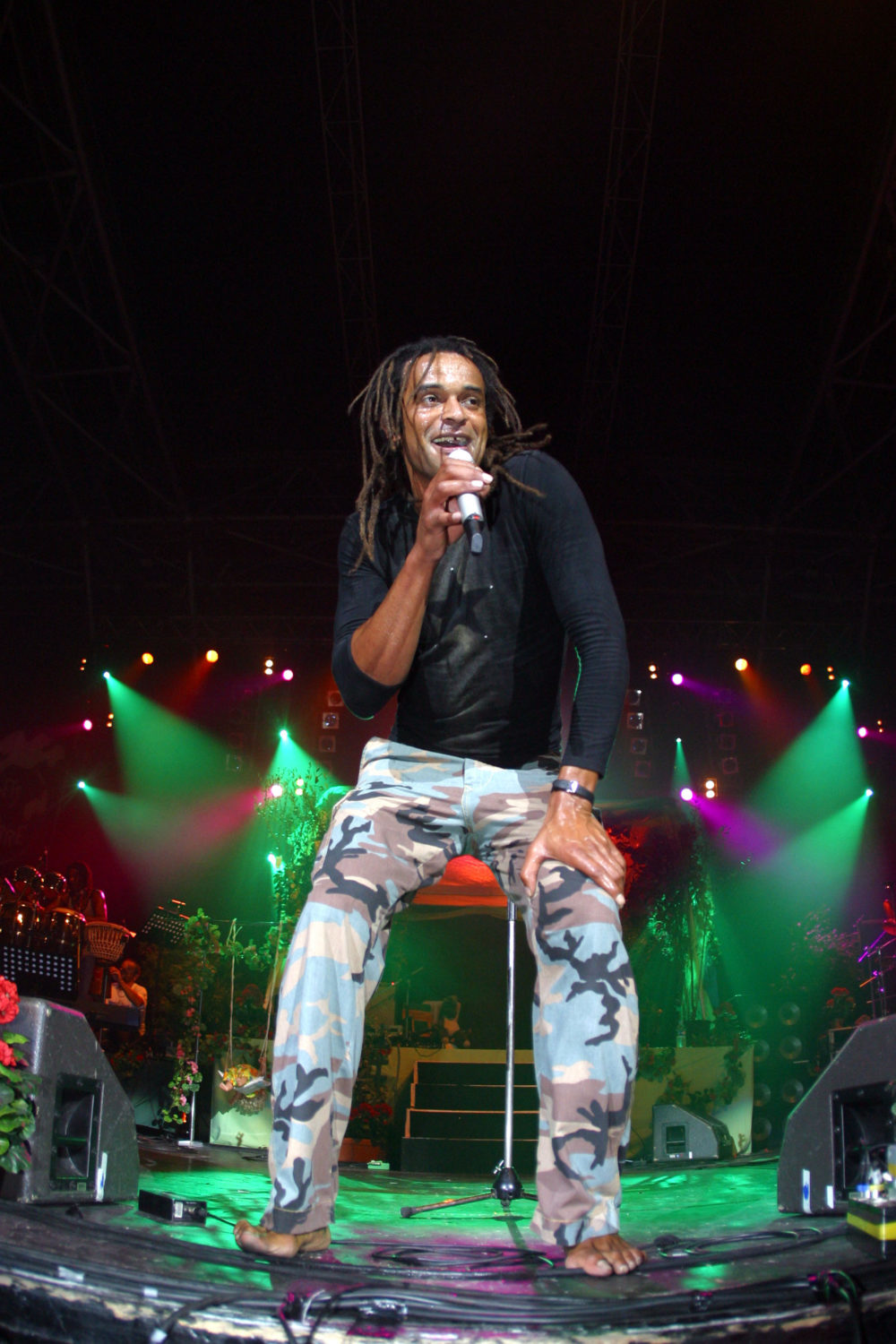

Être à la fois joueur et chanteur, voilà qui n’est pas donné à tout le monde. Bien sûr, Yannick Noah incarne la référence ultime. Le Français a sorti son premier disque juste avant d’arrêter le tennis, débutant ainsi sa nouvelle vie8. Dès 1991, alors capitaine de l’équipe de France, il secoue9 le palais des sports de Gerland à l’issue du triomphe des Bleus en Coupe Davis face aux États-Unis de Pete Sampras et Andre Agassi.

Pour Noah, la victoire se fête en fanfare. En 1983, le soir de son sacre à Roland-Garros, une megafiesta est organisée dans sa maison de campagne. Parmi les convives, deux membres du groupe Téléphone, Jean-Louis Aubert et Louis Bertignac, se chargent de faire bouger l’assistance.

Son adversaire en finale, Mats Wilander, partage le même attrait pour la bringue… et la musique. Lorsqu’il retrouve Yannick Noah sur le Senior Tour, le Suédois monte sur l’estrade et accompagne le chanteur français lors des troisièmes mi-temps. À la fin de sa carrière, avant de devenir consultant, l’ancien no 1 mondial troque sa raquette pour une guitare et publie un album. S’il habite aujourd’hui aux États-Unis, il lui arrive encore de revenir dans son pays natal10 pour tourner dans les bars suédois.

« C’est le plus beau métier du monde, s’enthousiasme ce grand fan de Bob Dylan et de Dire Straits, qui voit la scène comme le paradis sur terre11. Je n’ai jamais vu personne dans son job sourire autant que les musiciens. C’est loin d’être le cas des joueurs de tennis. C’est un sentiment très spécial de pouvoir partager quelque chose avec un groupe. Au tennis, tu te débrouilles tout seul. Tu es triste quand tu perds et tu es heureux quand tu gagnes. En musique, tu profites à chaque instant, donc tu sors toujours vainqueur. »

Wilander est si passionné qu’il a pris soin de nouer des amitiés dans cet univers qui le fascine. En 1988, le guitariste des Rolling Stones, Keith Richards, est venu le voir combattre à Flushing Meadows. Le Suédois a aussi échangé l’un de ses trois trophées de Roland-Garros contre un disque de platine de son pote Sting, avant de récupérer son bien quand il s’est rendu compte que la coupe servait de corbeille à fruits chez l’ancien leader de Police.

Sexe, drogue et rock’n’roll

Nombreux sont les joueurs des années 1970 et 1980 à avoir côtoyé le monde de la musique, voire tâté du micro. Inventeur du coup entre les jambes, Guillermo Vilas est un artiste dans l’âme. Jeune, c’est d’abord la littérature qui l’attire, au point d’écrire deux recueils de poèmes. Puis le rock entre dans sa vie. Il découvre ses héros12 : Elvis Presley, Jimi Hendrix, Lou Reed et David Bowie. Avide de voyages et de liberté, l’Argentin préfère visiter Woodstock plutôt que de rester à New York pour suivre la finale du Masters 1977 entre Jimmy Connors et Björn Borg, dont l’issue peut lui offrir le rang de no 1 mondial. Quelques mois plus tard, il assiste à l’enregistrement de l’album éponyme du groupe de hard rock américain Trigger, et est même crédité sur le dernier titre13 pour avoir… frappé dans ses mains.

Le plus grand joueur de terre battue avant Rafael Nadal a ensuite composé une chanson14 avec son ami, Luis Alberto Spinetta, l’un des fondateurs du rock argentin. Son obsession15 pour la musique le décide à sortir en 1990 un album d’un genre inattendu, electro-house. Un flop, Vilas ayant lui-même avoué avoir acheté un certain nombre d’exemplaires pour rassurer sa maison de disque.

À la même période, un autre gaucher mythique tente à son tour une reconversion musicale. Là aussi, sans succès. Après avoir délaissé shorts et bandeaux, John McEnroe saute16 sur sa guitare, un instrument que ses copains, Eric Clapton et Eddie Van Halen, lui avaient appris à jouer quelques années auparavant. Il fonde un groupe avec sa nouvelle compagne, Patty Smyth, ex-chanteuse de la formation Scandal, et donne des shows pendant deux ans. Lars Ulrich, le batteur de Metallica, fils d’un ancien jazzman et tennisman professionnel et dont l’idole n’est autre que Guillermo Vilas, loue son « instinct naturel pour la musique ». Mais le triple vainqueur de Wimbledon se rend vite à l’évidence : il gratte bien mieux la balle que les cordes. Il quitte17 soudainement le Johnny Smyth Band, avant même d’avoir achevé son premier album. Sacré Big Mac !

La vraie rockstar du tennis était un compagnon de route du champion américain. Guitariste, playboy, cocaïnomane, collectionneur de Lamborghini et proche de Mick Jagger et Andy Warhol, Vitas Gerulaitis cochait toutes les cases. « Quand on était en junior, les rumeurs circulaient déjà, Vitas fréquente telle actrice, Vitas a joué tel tournoi sous drogue, raconte McEnroe dans son autobiographie. Il avait une suite à Manhattan, conduisait une Rolls-Royce jaune crème de la couleur de ses cheveux avec une plaque à son nom, bref il brûlait la vie par tous les bouts. »

En 1983, les deux « Yankees » réalisent un rêve18 : ils accompagnent à la guitare Steven Tyler, la voix d’Aerosmith, lors d’un concert de charité à New York. Dans cette ville qui ne dort jamais et où il est né, le joueur d’origine lituanienne emmène danser Vilas, McEnroe, Borg et Noah, à l’occasion du Masters ou de l’US Open. Les nuits se déroulent au mythique Studio 54, temple du disco, du LSD et du sexe désinhibé. « Nous sommes rivaux sur le court, mais amis dans la vie et bourrés le reste du temps », précise le chef de bande.

Vainqueur de l’Open d’Australie en 1978, Gerulaitis était le même sur le court comme en dehors : hédoniste, flamboyant et naturel19. « À chaque conférence de presse, on me parle toujours de mon revers ou de ma ressemblance avec Björn Borg. Mais tout le monde s’en fout ! J’aimerais plutôt qu’on parle de cul ou de la dernière visite du pape, bordel ! »

Nouvelle vague

L’époque a changé. Mais en cherchant un peu, on débusque quelques bonnes surprises. Dans la famille des tennismen sans filtre, qui ne s’expriment pas uniquement avec leurs bras et leurs jambes, je demande… Corentin Moutet. Le joueur français est connu pour ses coups de sang et son franc-parler. « Je ne l’ai pas vu mille fois jouer, je ne regarde pas beaucoup le tennis, déclarait-il avant d’affronter Novak Djokovic à Bercy en 2019. Je ne suis pas vraiment impressionné par lui, ni par les autres joueurs. » Une forte personnalité qu’il dévoile aussi dans son premier EP, Écorché, disponible sur les plateformes de téléchargement depuis le mois d’octobre.

Cela fait quelque temps que le Francilien écrit lors de ses déplacements. Attiré par les mots et la poésie, il a profité du confinement du printemps 2020 pour mixer dans son appartement et se livrer, à 21 ans seulement. Un album de rap dans lequel il évoque ses blessures et assume une double facette, l’une joyeuse et l’autre bien plus sombre20. « Cela m’apporte des émotions assez fortes, même si elles sont tristes, révèle-t-il dans un podcast animé par Arnaud Di Pasquale pour Eurosport. J’ai pris l’écriture comme une manière de me libérer, d’extérioriser, comme une thérapie, une psychanalyse21. »

Corentin Moutet a également été invité à poser son flow avec Denis Shapovalov, né aussi en 1999. Le duo a composé un morceau, intitulé Drip22. C’est le deuxième single du Canadien, qui égrène son hip-hop au compte-goutte, depuis qu’il a construit un studio d’enregistrement chez lui au début de la pandémie. Le premier, Night Train23, paru en août, dépeint le tempo endiablé de son train-train quotidien, « un travail incessant pour réaliser mon rêve de devenir le meilleur joueur de tennis possible ».

Le sait-il, Shapovalov a repris un thème traditionnel du blues et de la country made in US, celui d’une locomotive qui roule jour et nuit24, tel le train effréné de la vie ou de l’amour. Un sujet qui a inspiré l’imaginaire de nombreux artistes majeurs de la culture américaine, de Woody Guthrie à Johnny Cash, en passant par Elvis Presley, Duke Ellington et Muddy Waters. Le titre lui-même, Night Train25, rappelle un standard du jazz repris par James Brown au début des sixties.

Ceux qui suivent le tennis avec assiduité avaient déjà vu à l’œuvre celui qui a récemment intégré le top 10. Il y a deux ans, « Shapo » célébrait sa victoire contre Marin Čilić au troisième tour à Indian Wells en offrant une petite impro au micro à un public californien conquis.

Comme Moutet, comme Shapovalov, Dayana Yastremska s’est lancée dans un projet identique juste après l’arrivée du coronavirus. Contrainte de s’isoler, la joueuse ukrainienne n’a pas trouvé meilleur vaccin contre l’ennui que de chanter, même si l’exercice est, selon elle, « plus stressant et moins facile » que de jouer au tennis. « D. Y. », son nom de scène, a déjà présenté deux chansons, la première style r’n’b26, la deuxième plutôt électro27. Yastremska, 20 ans seulement, module dans sa langue maternelle et tous les royalties sont reversées à sa fondation, créée pour contribuer à l’effort de son pays dans la lutte contre la Covid-19.

Andrey Rublev a débuté encore plus tôt. Adolescent, il a monté un groupe avec quelques camarades. Son nom : Summer Afternoon. Peut-être un hommage aux Kinks et à leur tube, Sunny Afternoon28 ? Sur Youtube, on peut voir le jeune Russe et ses potes reprendre un titre du boys band anglo-irlandais One Direction29. Avec ses cheveux blonds mi-longs et ses mèches sur le front, l’ancien no 1 mondial junior ressemble à une star de la Britpop. Il a même des faux airs de Brian Jones, ex-guitariste des Rolling Stones. Pas étonnant qu’il soit si fou de musique. « J’écoute tous les styles, détaillait-il au site Outside the Ball il y a deux ans. Ça va de Mozart au hard rock, en passant par des morceaux old school et d’autres mixés par des DJs beaucoup plus modernes. Je dois avoir 6 000 titres sur mon téléphone. Je passe mon temps sur iTunes à rechercher et acheter de nouveaux sons, je suis un vrai fondu de musique ! » Depuis quelques mois, Rublev prend des leçons de guitare. Mais pas seulement. À 23 ans, il s’essaie à la musique assistée par ordinateur (MAO), citant Avicii parmi ses modèles.

Décidément, la jeune génération est créative et douée pour le quatrième art. Tous deux pianistes, Félix Auger-Aliassime et Ugo Humbert font partie de la troupe. Le Québécois a exposé ses talents en interprétant un extrait de la musique du Fabuleux Destin d’Amélie Poulain, lors d’une soirée organisée durant l’édition 2019 du Masters 1 000 de Monte-Carlo. Aussi très habile de ses doigts, le tricolore lui a répondu sur les réseaux sociaux en jouant un autre passage de la bande originale du film, signée Yann Tiersen.

« J’ai commencé le piano à cinq ans, explique le Messin dans le magazine L’Équipe fin décembre. Quand je suis parti au pôle France de Poitiers, à quatorze ans, mes parents m’ont acheté un clavier. Ça me permettait de m’évader, de penser à autre chose qu’au tennis. » Un exutoire, donc, pour un ado assez réservé. Maintenant qu’il s’est affirmé sur le court, en glanant ses deux premiers trophées ATP, à quand la sortie d’un EP, pour confirmer son statut de nouvelle star30 du tennis français ?

1 Guns N’ Roses - Welcome to the Jungle (1987)

2 AC/DC - Thunderstruck (1990)

3 Nicki Minaj (featuring Labrinth & Eminem) - Majesty (2018)

4 Drake (featuring Rihanna) - Too Good (2016)

5 DJ Snake & Lil Jon - Turn Down for What (2013)

6 Ed Sheeran - Afterglow (2020)

7 Chicago - Hard to Say I’m Sorry (1982)

8 Yannick Noah - New Life (1993)

9 Yannick Noah - Saga Africa (1991)

10 Wilander & Seldon - Going Home (1991)

11 Bob Dylan - Knockin’ on Heaven’s Door (1973)

12 David Bowie - Heroes (1977)

13 Trigger - We’re Gonna Make It (1978)

14 Spinetta - Children of the Bells (1980)

15 Vilas - Ella Es La Obsesion (1990)

16 Van Halen - Jump (1984)

17 Scandal - Goodbye to You (1982)

18 Aerosmith - Dream on (1973)

19 Cerrone - Supernature (1977)

20 Corentin Moutet - Impasse #2 (2020)

21 Corentin Moutet - Psychanalyse (2020)

22 Shapo (featuring Corentin Moutet) - Drip (2020)

23 Shapo - Night Train (2020)

24 Tiny Bradshaw - Train Kept a-Rollin’ (1951)

25 James Brown - Night Train (1961)

26 D.Y. - Thousands of Me (2020)

27 D.Y. - Favorite Track (2020)

28 The Kinks - Sunny Afternoon (1966)

29 One Direction - Steal My Girl (2014)

30 Stevie Wonder - Another Star (1976)

Article publié dans COURTS n° 11, printemps 2021.