La nuit où le tennis a changé !

Par Loïc Struys

C’est l’histoire d’un match entré dans les annales. Une foire d’empoigne, un duel de voyous, prêts à vendre père et mère pour remporter un quinze. Quitte à piétiner les codes d’un sport devenu à leurs yeux éculés. Jusqu’à provoquer la colère et forcer la police anti-émeute à entrer dans l’arène. Dans la nuit du 30 août 1979, le 2e tour de l’US Open entre Ilie Nastase et John McEnroe devient le symbole d’une génération transgressive, dont les incartades amusent autant qu’elles indignent. Tous deux plongent le tennis dans le précipice, lui assignent un point de non-retour, font passer les romantiques du jeu pour d’utopistes. Ce simulacre de match va conduire à une remise à plat de l’arbitrage mondial et définitivement façonner le comportement de l’Américain sur le terrain. Retour sur le film d’un match interdit aux mineurs.

C’était une époque où le “challenge” était un lointain fantasme. À peine une hypothèse futuriste sortie tout droit d’un scénario de science-fiction. Une ère où l’arbitre de chaise ne pouvait même pas descendre de son piédestal pour vérifier la trace d’une balle lorsque la surface de jeu le permettait. Le tennis, tel que nous le connaissons aujourd’hui, fêtait à peine son dixième anniversaire. Un sport qui traverse une crise d’adolescence en plein cœur des années 70.

Arbitrage et baby-sitting

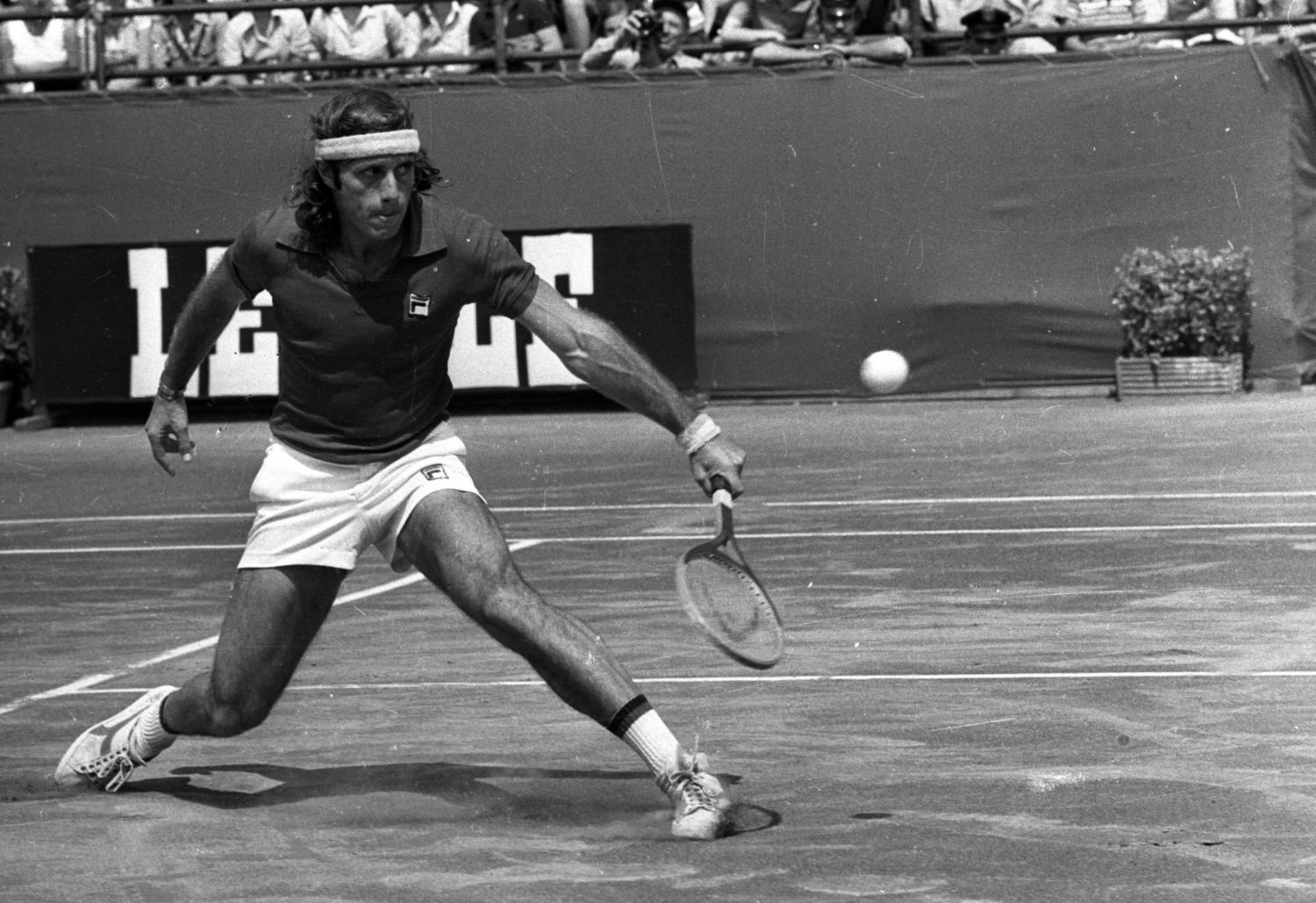

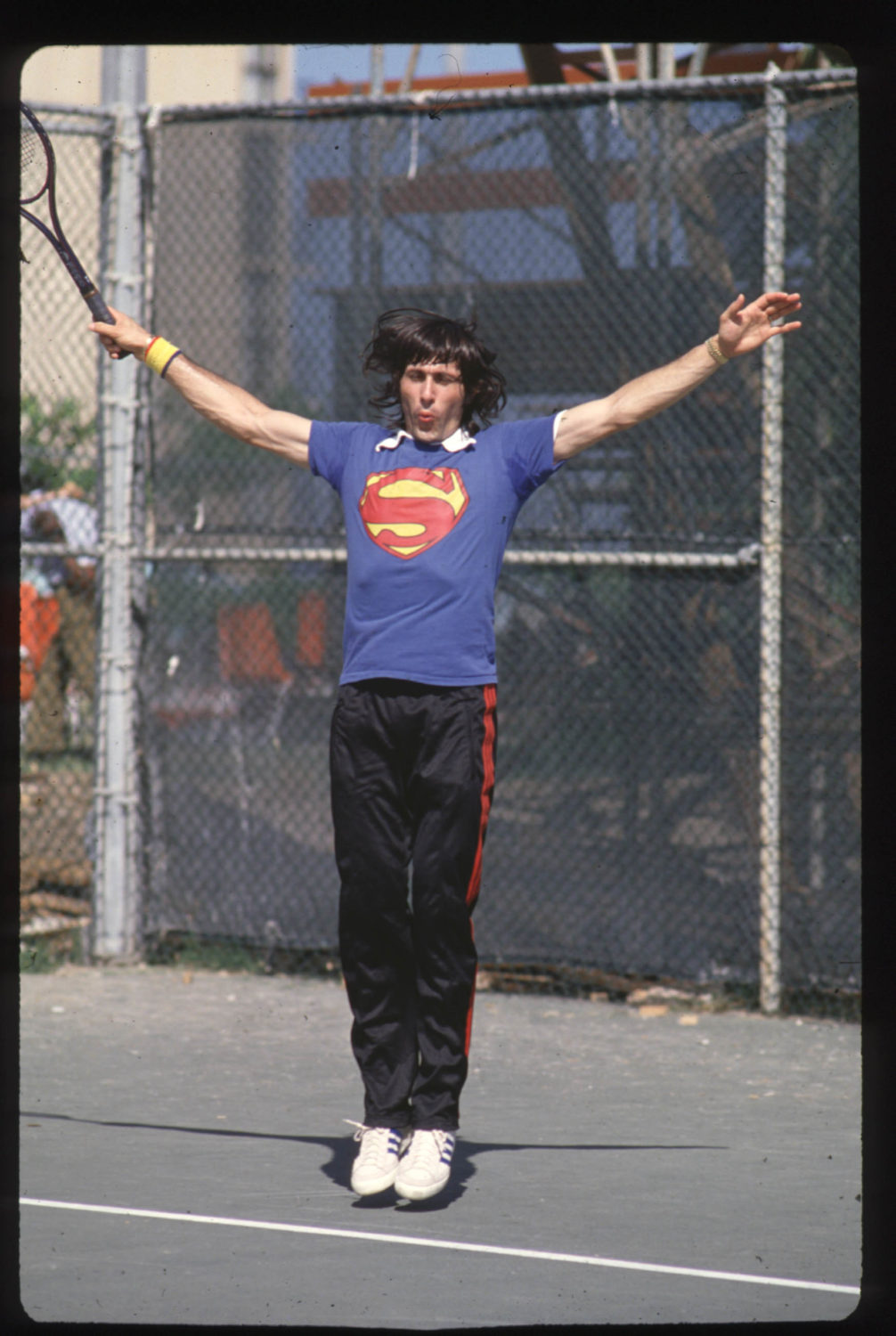

Durant cette décennie, les pubères insolents se prénomment Ilie, Jimmy. Leur jeu respectif, comme leur attitude, se démarque de la vieille garde et des autres congénères de cette nouvelle génération gâtée, composée des Björn, Vitas ou Guillermo, pour ne citer qu’eux. À cette époque, ces joueurs flirtent avec les limites de ce qui était autorisé sur un court : “Jimbo” accompagne son tennis jusqu’au-boutiste et en puissance d’une gestuelle obscène, adresse des doigts d’honneur au public ou aux officiels. Le Roumain et l’Américain se partagent la couronne du tennis mondial et les lauriers de sales gamins, de teigneux, mais toujours avec le sourire en coin. Désormais, le manuel du tennis est bouffi par la vulgarité, l’insulte, la mauvaise foi. Une nouvelle palette de coups exécutée avec la complaisance silencieuse des arbitres, souvent des voisins du tournoi formés sur le tas. Des amateurs effrayés de sanctionner ou d’avertir ces idoles d’un nouveau genre.

La répétition des débordements pousse l’ATP à établir, en 1976, un code de conduite en quatre sanctions évolutives : avertissement, point de pénalité, jeu de pénalité et disqualification. « Il n’y avait pas ou peu de sanctions prévues. Au lieu de faire notre boulot d’arbitre, on se retrouvait à faire du baby-sitting », se souvient Ray Fitzmartin, juge de ligne à l’US Open de 1976 à 1993. Ces nouvelles règles étaient appliquées de manière lâche, en particulier dans le cas de joueurs de haut niveau, comme Nastase, qui pouvaient attirer une foule immense et, par conséquent, apportent plus de visibilité ‒ et d’argent ‒ au sport.

L’ambiance se dégradera avec l’arrivée de John McEnroe, le génie effronté, dont l’éclosion précoce perturbe définitivement la quiétude bourgeoise et feutrée des Country Club, royaume sans partage de la haute société. Les bad boys du tennis exportent la haine sur les terrains et les grands stades du monde entier, principalement aux États-Unis, sublimés par la rivalité viscérale entre Jimmy Connors et John McEnroe.

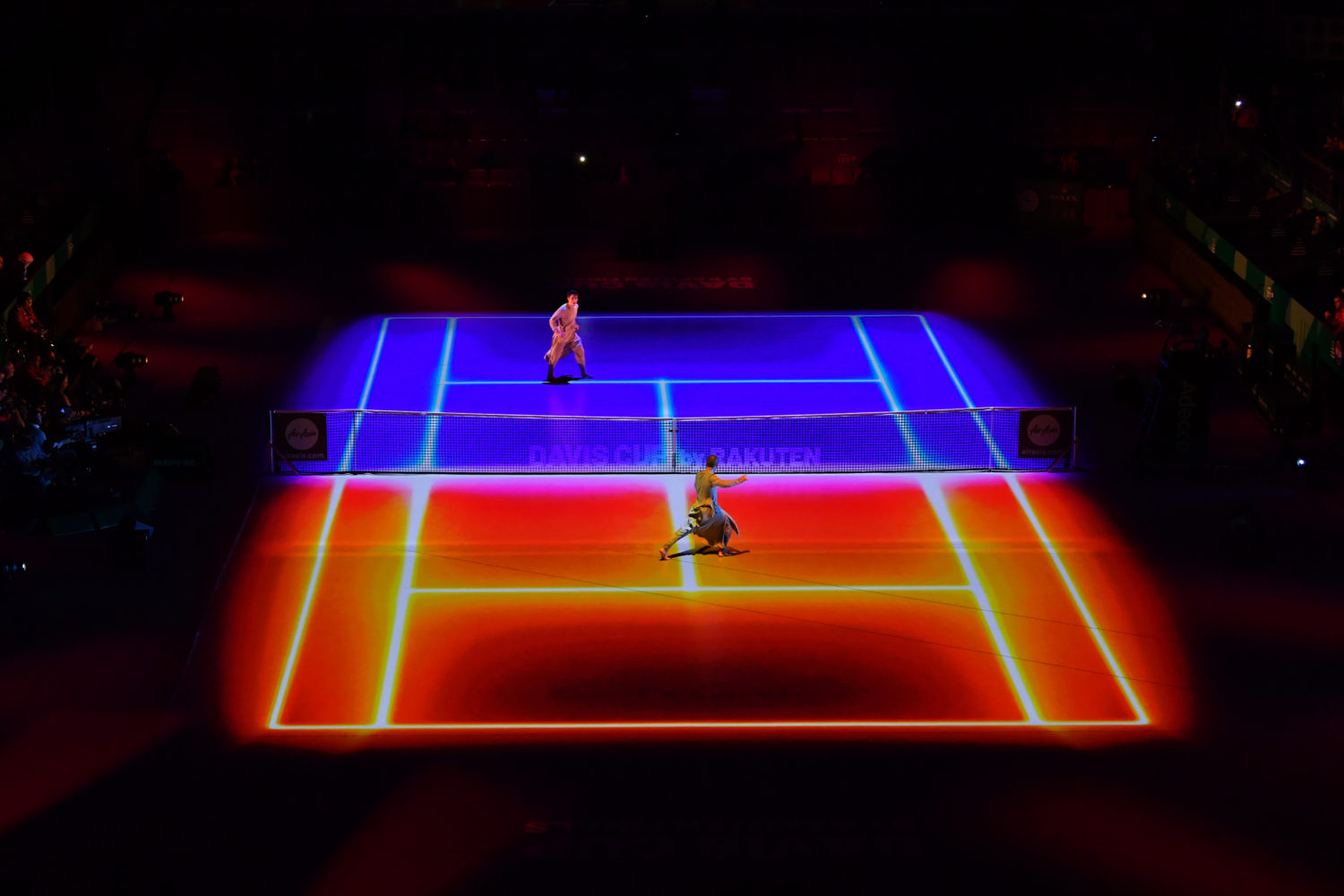

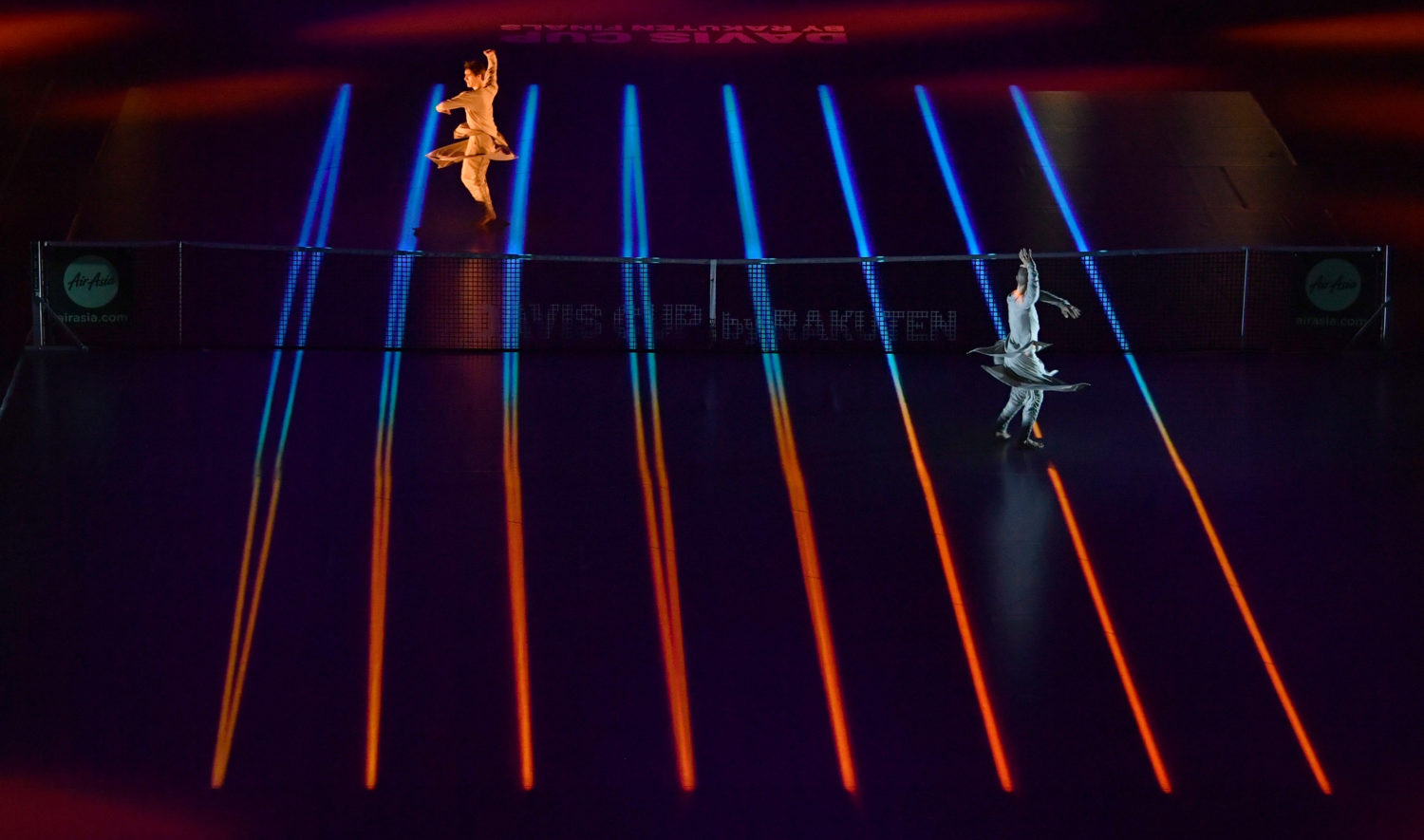

Punk Opera

Ce duel fratricide divise autant qu’il rassemble l’Amérique. Grâce à ces deux personnalités, le tennis, jusqu’alors confiné à une certaine classe sociale, se popularise, se consomme entre amis, une bière à la main, à l’image des autres sports US : le baseball, le basket et le football. Les duels à fleurets mouchetés de la Belle Époque font place à des combats de gladiateurs mal élevés, devant une foule partisane, exubérante et bruyante. En quelques années, le tennis est passé de l’opéra au punk, de Dorian Gray à Frankenstein, une bête repoussante pour la bien-pensance, mais attirante et curieuse pour les spectateurs lambda, les enfants et, surtout, les sponsors et les médias. Cette euphorie pousse les organisateurs de tournois à sortir des clubs où ils se sentent à l’étroit. En 1978, l’US Open déménage du West Side Tennis de Forest Hills, théâtre du tournoi sans discontinuer depuis 1924, pour s’établir à Flushing Meadows au sein de l’USTA National Tennis Center.

Le central ‒ le Louis Armstrong ‒ dépasse la capacité de 10 000 personnes. Le tennis poursuit sa mue et change d’esprit. Le public vient désormais se divertir et attend les frasques de ces nouvelles stars. Plus qu’un sport, le tennis devient un show, un spectacle dont le prix d’entrée donne le droit au spectateur d’en avoir pour son argent. Désormais, il ne s’agit plus d’applaudir chaque point gagnant, on apprécie rigoler ou siffler l’énième provocation de l’un des protagonistes.

Dans le même temps, la première chaîne télé 100 % sport voit le jour en 1978. Grâce à ESP-TV (futur ESPN), le téléspectateur peut regarder tous les matches sans devoir attendre la finale. Désormais, on admire les idoles depuis un canapé. La performance sportive, la colère, la frustration et la rage s’expriment en gros plan. Les joueurs et les joueuses de tennis dépassent les vedettes de cinéma en temps d’antenne ; les grands matches sont vendus à coups de bandes-annonces et diffusés en prime-time.

Frontière du réel

Comme ce soir du 30 août 1979, où le deuxième tour de l’US Open réserve une affiche épicée. D’un côté, Nastase, au crépuscule d’une brillante carrière, au cours de laquelle il a remporté 7 titres du Grand Chelem. Deux en simples (US Open et Roland-Garros), trois en doubles messieurs et deux en doubles mixtes. L’ancien numéro 1 mondial incarne le bad boy originel du circuit, passé maître dans l’art du chahut, capable de jurer et vociférer en six langues.

De l’autre, John McEnroe, surdoué des courts à l’égo et l’arrogance surdimensionnés ; le génie torturé, magicien du Queens, quartier voisin de Flushing, et malgré tout, bête noire du public. Ce duel est annonciateur d’un désastre. « Au plus vous imaginerez le pire, au plus vous approcherez de la réalité », écrit à son propos Julien Pichené, dans ses Carnets de balles.

Cette nuit fait régner une atmosphère de passation de pouvoir entre l’ancien et le nouveau, passé professionnel un an plus tôt. Le public, lui, a déjà compris que le combat dépasserait le sens commun, comme en témoigne le message brandi par un spectateur dans les tribunes. « This match has been rated R. Anyone under 17 not admitted without parent or guardian (Ce match a été classé interdit aux mineurs de moins de 17 ans non accompagnés d’un adulte). »

« Aujourd’hui encore, j’ai du mal à croire ce qui est arrivé, commentera le Roumain des années plus tard. J’avais 33 ans, John était très jeune. Mon entraîneur, Roy Emerson, m’avait expliqué comment agacer McEnroe. Je n’avais aucune chance de le battre à la régulière, il était meilleur que moi. Donc, il fallait que je gruge : je prenais tout mon temps entre les points, j’ai même fait semblant de dormir sur le court. »

Avions détournés

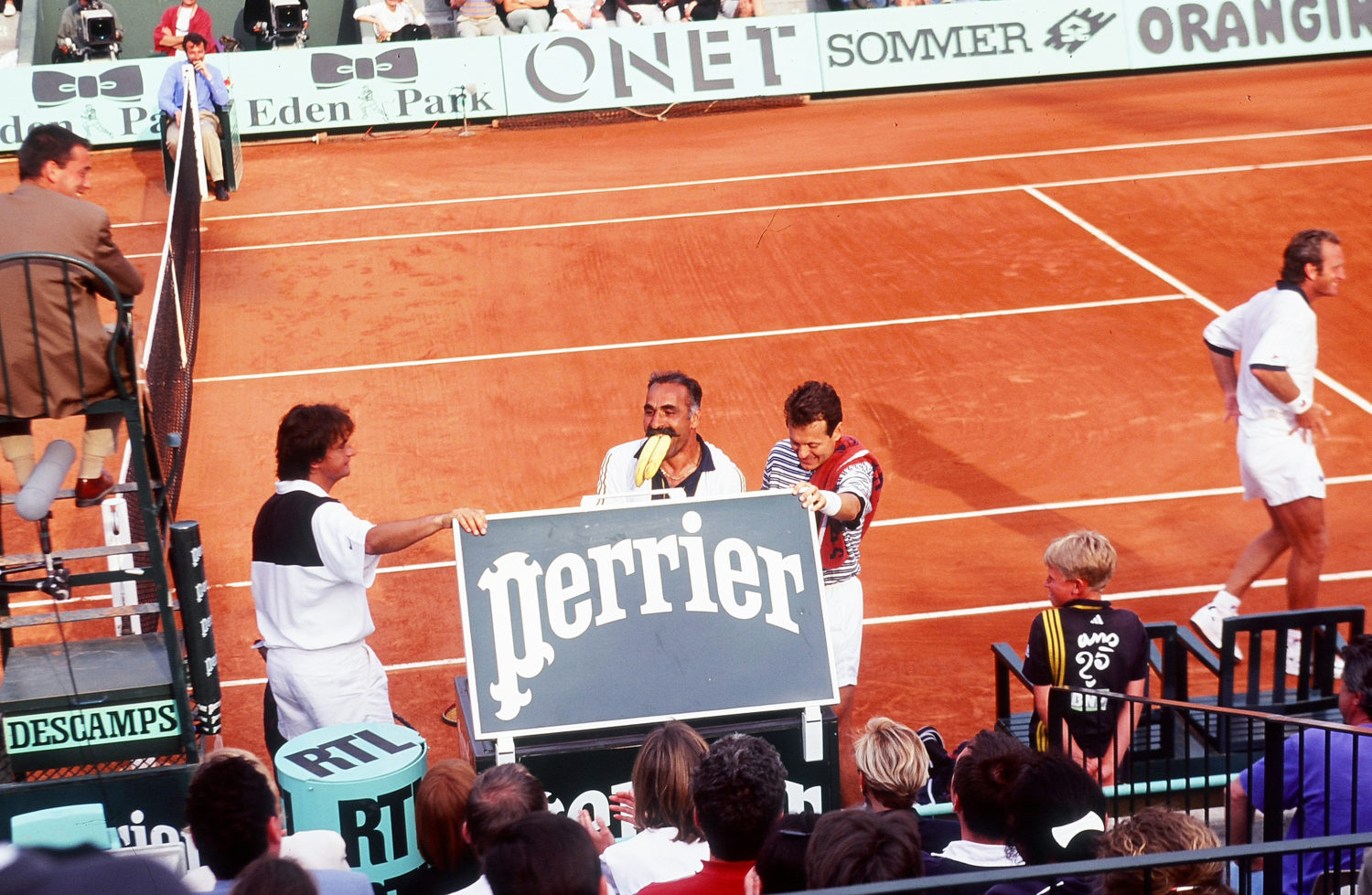

« Nasty » comme on le surnomme, applique les consignes à la lettre. Il abuse des temps morts, conteste la moindre balle litigieuse, provoque son adversaire, amuse la galerie en jouant avec le bob d’un juge de ligne ; pour la première (et la seule) fois de sa carrière, Big Mac est victime de l’irrévérence adverse. Le public, lui, prend fait et cause pour le facétieux, reçoit en réponse à ses quolibets des bras d’honneur du New-Yorkais. Nastase, de son côté, tombe dans la caricature en exigeant d’appeler la tour de contrôle de LaGuardia, pour détourner les avions qui passent au-dessus du Central.

« Nastase savait qu’il allait perdre et il cherchait seulement à prolonger la souffrance de tout le monde, se souvient McEnroe dans sa biographie. Pas mal d’alcool circulait dans les gradins et Nasty était à son pire, cherchant à gagner du temps, discutaillant, insultant les arbitres. De façon générale, il essayait de me provoquer pour que je sorte de mes gonds. » Le stratagème fonctionne. Hors de lui, John hurle sur le public pour avoir applaudi une double faute et insulte les spectateurs du premier rang.

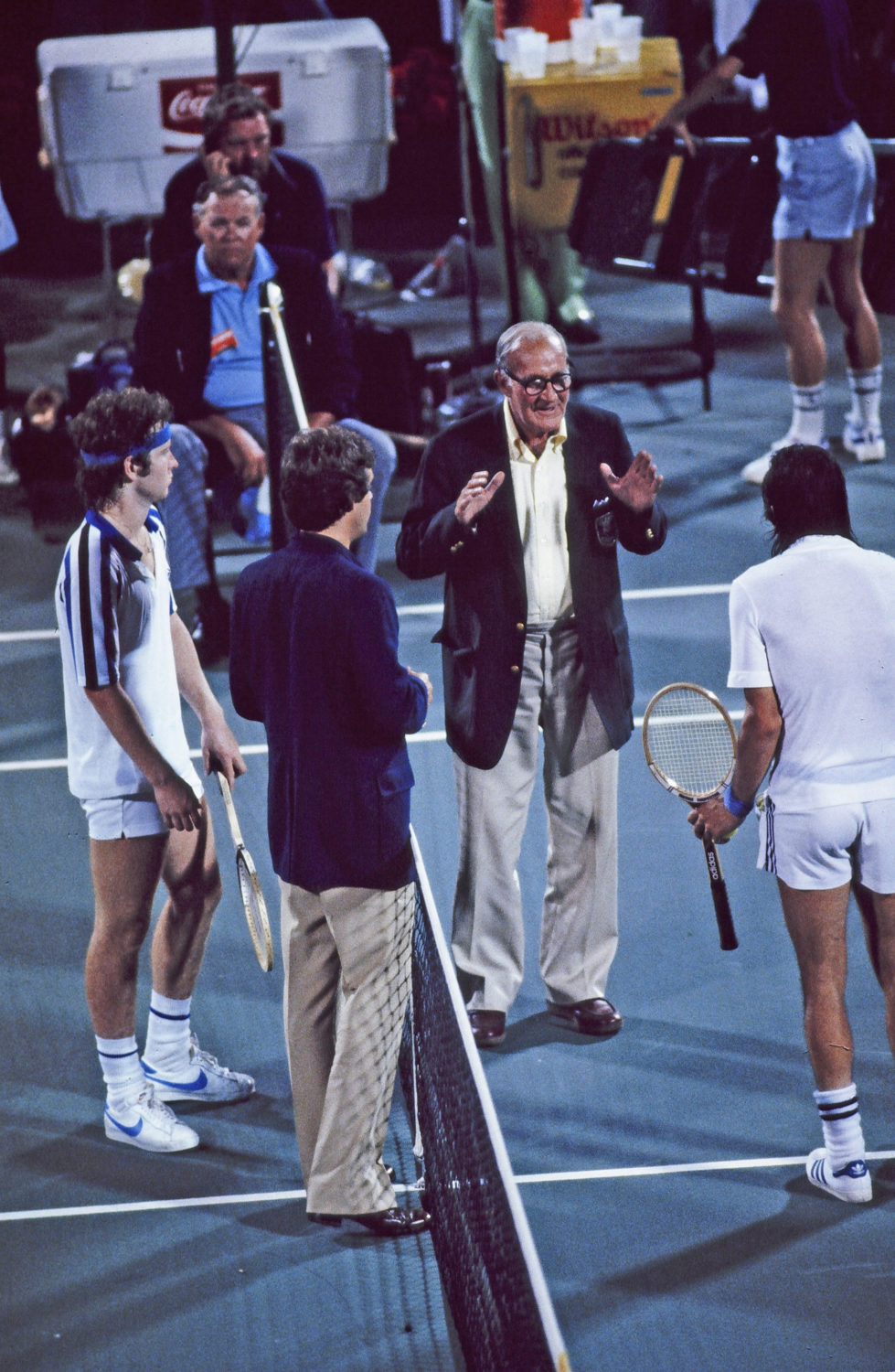

À minuit dix, McEnroe sert à 2-1 dans le quatrième set. Nastase, à la relance, se fait tellement prier que Frank Hammond, l’arbitre de chaise, lui impose un point de pénalité (15-0). Le deuxième avertissement du match. Un instant plus tard, l’Umpire donne un jeu à l’Américain et annonce 3-1 en sa faveur. À ce moment, le match bascule. Nastase conteste tant et plus, se couche sur le terrain. À bout de nerfs, l’arbitre de chaise menace de reporter la fin du match au lendemain, avant de disqualifier l’ancien numéro 1. Une décision qui va plonger cette rencontre dans une autre dimension. « La foule a commencé à jeter des canettes de coca. La police est arrivée (sur le terrain), le juge-arbitre (Mike Blanchard, ndlr) aussi, sourit le Roumain. C’est le match le plus fou de ma vie. »

Sous-développés du tennis

La situation devient incontrôlable : des spectateurs se présentent sur le terrain et se font arrêter par la police anti-émeute. « Mike Blanchard, le juge-arbitre du tournoi, a fait son entrée sur le court pour nous parler, à Nasty et moi, se rappelle John McEnroe. Je sentais que le match ne pouvait plus m’échapper et afin d’éviter une émeute, j’ai accepté de reprendre le match. Blanchard a menacé la foule d’arrêter la partie sans un retour au calme. Mais la foule a continué à crier two-one, two-one, le score avant le jeu de pénalité. Les cris étaient de plus en plus forts. Je n’ai jamais vu un tel chaos et n’en vivrai plus jamais au cours de ma carrière, même en Coupe Davis contre une équipe sud-américaine. Finalement, Bill Talbert, le directeur du tournoi, a décidé de remplacer Frank Hammond, l’arbitre de chaise, par Blanchard. Je me suis senti très mal pour Frank en le voyant descendre de sa chaise et sortir du court en évitant les déchets que la foule lui jetait. Il avait perdu toute crédibilité. J’ai compris seulement quelques temps plus tard que ce match avait détruit sa carrière. Quand l’ATP a décidé de professionnaliser l’arbitrage et de monter une équipe pour accompagner le circuit, Frank n’a pas été retenu. »

Après un break de 18 minutes, la partie reprend. Pour la forme. Les trois derniers jeux sont une formalité, McEnroe ne lâche aucun point sur son service et conclut le match en dix minutes. Le lendemain, la presse gronde. McEnroe Triumphs After Near-Riot (McEnroe s’impose après avoir frôlé l’émeute) titre le lendemain Barry Lorge, dans le Washington Post. « Ce ne sont pas des fans de tennis, mais des abrutis », s’offusque, de son côté, l’arbitre banni Frank Hammond, qualifiant cet épisode « de la chose la plus dégoûtante que j’ai pu voir en 31 années de tennis ». Dans L’Équipe, Denis Lalanne dénonce ce cirque « abolissant la noblesse que le tennis promenait depuis plus d’un siècle. (…) Nous n’étions plus dans un tournoi du Grand Chelem, un des quatre tournois de la tradition, mais chez les sous-développés du tennis, chez les dingues. »

Les deux joueurs, eux, laisseront leur rancune sur le terrain. « Après le match, j’ai été quelque peu étonné de voir Nastase s’approcher de moi et me dire “Hé, allons dîner”. Cela m’a appris une autre leçon : les affaires et le plaisir doivent toujours être différenciées. “Bien sûr”, ai-je rétorqué. »

L’art du brinkmanship

Sans le savoir, le Roumain a façonné ce soir-là ce qui deviendra le fond de commerce de John McEnroe durant toute sa carrière : injures, provocations et vociférations. « D’où pensez-vous que je l’ai appris ?, a-t-il lancé un jour. Il a réveillé le lion qui sommeillait en moi. Je me suis dit : “Attendez une seconde, je peux le faire aussi !” ». Comme il admettra plus tard, John McEnroe fera ce que les anglophones appellent le brinkmanship, cette stratégie de l’abîme ou de la corde raide qui consiste à flirter avec les limites réglementaires pour déstabiliser son adversaire et tirer l’avantage de la situation. Une manipulation à la frontière de la triche qui lui apportera gloire et déboire.

Passé entre les mailles du filet durant les années 80 malgré une série d’infractions au code de bonne conduite, l’Américain finira par être disqualifié au 4e tour de l’Open d’Australie 1990 face à Mikael Pernfors où il menait 2 sets à 1. Sa stratégie s’est retournée contre lui. Ce jour-là, Big Mac a pu constater que le tennis avait définitivement tourné le dos aux bad boys. Un changement de cap auquel il a lui-même participé lors de cette fameuse soirée new-yorkaise, que de nombreux éditorialistes appellent désormais « La nuit où le tennis a changé ».

Así no, Benoit

Así no, Benoit