Sparring-partner

Par Thomas Gayet

CHAPITRE X – Ôtons le tiret

Chapitre I – Roland

Chapitre II – On achève bien les buffles

Chapitre III – Tragédie racinienne

Chapitre IV – Claudio se prend pour Chang face à Lendl

Chapitre V – Les Petits As

Chapitre VI – Midinette

Chapitre VII – Claudio monte un peu court et se fait passer

Chapitre VIII – L’âme russe

Chapitre IX – Un petit coin bien arbitré

L’entrée du Tenniseum était barricadée. Tant pis pour les touristes. C’était là que, d’abord, mon flair m’avait conduit. Rebelote. Face au portail extérieur, je recompilais les faits, dans l’ordre supposé où ils s’étaient produits.

« Des rumeurs de dopage couraient sur Iejov.

Les entraîneurs de Belluci et de Iejov avaient été aperçus lors d’une conversation animée, ici même.

Belluci avait déclaré forfait en prétextant une blessure imaginaire.

Belluci avait vertement insulté Adam Stern lors d’un passage dans les vestiaires.

Pendant la pluie, la télévision avait été victime d’une coupure de courant temporaire. Peu après, Belluci avait été retrouvé mort, nu, au milieu le court central. Sa mort était due à un violent coup de raquette reçu sur le crâne. Son corps était bourré d’amphétamines.

Un ramasseur de balles avait intelligemment fait disparaître la serviette ayant servi à traîner le corps.

Le registre des cordages du jour du meurtre s’était volatilisé. Les éléments à disposition innocentaient Adam Stern.

Zach Butler avait évoqué une tentative de putsch organisée à son initiative au sein du Conseil des joueurs.

Iejov avait parié une coquette somme à trente contre un sur une défaite de Zach Butler. Et il avait vu juste.

J’avais été assommé dans le Tenniseum par un agresseur inconnu.

Le Tenniseum avait été mis à sac, des milliers de raquettes de collection cassées.

Cependant, Johnson, l’ancien sparring-partner de Iejov, était retrouvé mort dans la chambre jouxtant celle de son ancien patron. Tous les indices conduisaient à Iejov.

L’ordinateur de Iejov abritait des preuves accablantes concernant les pratiques dopantes du géant russe.

Claudio avait affirmé se trouver avec Iejov à l’heure du meurtre de Johnson avant de se rétracter.

Marion enquêtait du côté de l’arbitrage. Van der Bekerst, L’arbitre de la rencontre pendant laquelle Belluci avait été retrouvé mort mais aussi de la finale de l’an passé, parlait de Iejov, d’un problème, de sa peur de finir en prison et de questions insistantes.

Van der Bekerst m’avait laissé un mot sous-tendu de menaces.

Interrogé sur Butler, Iejov m’avait mis Knock out avec une raquette de tennis.

Butler avait disparu d’un seul coup après son élimination.

Une partie de l’enregistrement de Van der Bekerst avait été supprimé pendant que je dormais.

Marion est en danger. »

Mis à part l’arbitre et quelques éléments un peu éparpillés quoique facilement raccrochables au wagon, tout concordait avec la thèse de Racine. Dès lors, pourquoi ce malaise ? Comment débrouiller le fond de tous ces faits qui, pas plus seuls que réunis ne paraissaient signifier quoi que ce soit ? J’avais le sentiment que l’arbitre détenait la clé de l’énigme. De fait, Marion avait toujours raison. Moi, je manquais de hauteur.

C’est alors que je le vis.

Que les choses soient claires : j’avais une commotion cérébrale, des picotements permanents et une migraine carabinée ; je me trouvai dans la nuit noire à ressasser des faits sans queue ni tête et j’étais épuisé.

Que les choses soient claires : je ne suis pas fou.

D’abord ce fut la bourrasque : une grosse bourrasque d’air qui fit vibrer les branches. Puis le bruit, puissant, de plus en plus puissant, écrasant, même, le bruit ; un vrombissement grave, le claquement sec d’une manivelle, vrombissement, claquement, vrombissement, claquement, la bourrasque en tornade et du sable dans les yeux. Je portai mon bras en visière et, découvrant mon visage, je vis d’abord les roues, et puis, dessus les roues une carlingue amochée ; sur la carlingue, des câbles tendus en triangle, et au centre de ce triangle, alors que le bruit allait s’amenuisant, que le claquement sec prenait en pesanteur, les vrombissements amorphes, au centre du triangle : un casque et des lunettes de cuir. Et sous le masque et les lunettes, un homme à moustache épaisse et raie au milieu : Roland Garros. Sans tiret.

« Garros gorille » aurait hurlé Racine. Racine n’était pas là. J’étais seul et bien seul.

Nous restâmes suspendus comme ça, un moment, à nous regarder. Je pensais, d’ailleurs c’était logique, qu’une telle apparition impliquerait fatalement un conseil, tendance aphorisme littéraire pour rédaction de collégien ou rébus psychanalytique. Je passai en revue une série de poncifs à prononcer d’une voix vibrante :

« Prends de la hauteur. »

« Pour aller loin, il faut avoir un but. »

« Le vrai coupable est au fond de nous-mêmes. »

J’en passe et des moins bonnes. Non. Quand l’avion eut cessé d’émettre le moindre son, sans détourner ses yeux de moi, Roland (désormais je me permets de l’appeler par son prénom), me confia ceci d’une voix ORTF :

« On va pas tortiller du cul trois heures, gamin. Quand un mec est costaud, il est costaud, quand il est burné, il est burné. Un mec costaud, ça gagne, c’est tout. Ca perd pas contre un gamin de dix-sept ans quand ça a le match en main. Remarque, j’y connais peau d’zob en tennis et d’ailleurs que ça m’intéresse pas grandement, “la psychologie” qu’on dit, la solitude du tennisman : la solitude, moi, j’ai donné sérieux, solide : le ciel, c’est tout bleu et c’est très long ; v’là autre chose, laisse-moi te le dire, que la pseudo-solitude de ces tapettes à visières et à foufounes jaunes et volantes. Mais moi, tu vois, les compet’s, je les ai pas perdues avant qu’ils se décident à me canarder. Un plus un, ça fait deux, gamin, c’est tout. Et six plus six plus six, ça fait jeu set et match : elle est là ton anomalie. M’est avis que ton problème, il est de l’ordre de la moralité : t’as les boules à l’idée d’accepter que y a embrouille avec ton petit chouchou. Voilà. C’est dit. Arrête de croire que les autres ont besoin de toi. Arrête de penser que tu es une éponge. Arrête de te voiler la face, nettoie le flou, merde ! »

Casque, lunettes, triangle, vrombissements, claquements, départ. Tenniseum. Plus que jamais, le lieu, désert et strié de barrières de police, s’esthétisait dans le noir gris nocturne d’une aura de film fantastique. Moi, je n’avais pas peur : une fois avalisée l’irruption, même ponctuelle, du grand chambardement dans le cours logique, implacable et insipide des choses, les douleurs au cortex, l’interdit, le danger, les impôts – la vie – n’ont plus tout à fait cours. J’étais comme drogué par un élan de plénitude apaisée – Marion me rabâche souvent que je suis aussi aventurier qu’un banquier au moment de délivrer un prêt, mais ce calme prenait là un tournant dangereusement bouddhiste. Idées vides : les arbres bruissaient et mon esprit avec. J’observai chaque parcelle de bois, chaque tuile, chaque grain saillant sur la surface en grès. Et puis, d’un pas dont la lenteur n’était pas étudiée, je pénétrai dans l’enceinte par une vitre fragile. Je savais très précisément ce que j’étais venu chercher. Je le savais depuis le départ, à vrai dire, depuis ce moment où, assommé ici-même, je n’avais pas voulu contredire Racine sur ses conclusions concernant l’arme du crime. Mais pour la première fois, les éléments que j’avais entrevus se raccrochaient en succession logique. Je traçai mon chemin à travers les couloirs éclairés de veilleuses, gagnai l’escalier, et, sous mes pieds, les bouts de verre amoncelés sur les marches rejouèrent en crunch mineur une symphonie pour sable cuit. Je retrouvai en l’état la grande salle d’exposition, raquettes en morceaux, graphite et bois en position de partouze, les boyaux en guise de latex ; et Belluci, figé, scrutait toujours le monde sans le voir, les traits étrangement vagues. Je m’approchai du portrait monumental – en réalité un transparent inséré dans un socle en métal, protégé par une plaque de verre de dix centimètres d’épaisseur et éclairé en contre-jour par des loupiottes. Des doigts, je suivais le contour des ombrages, cherchant, en m’approchant, à comprendre ce qui dans l’instantané ne collait pas. La lumière, sur la photo, arrivait de la droite, la ligne de la mâchoire se dessinait, précise, l’oreille se détachait ; mais alors les cheveux, pourtant semblablement éclairés par une lumière diffuse, se perdaient en un flou grisâtre, lequel se propageait jusqu’au seuil des arcades et avalait l’œil droit. Sur le front, des ridules régulières formaient un quadrillage presque invisible : une ombre dans la photo ; une ombre que rien ne projetait sur la rétine de l’objectif. Le socle, suspendu par deux épais câblages à environ deux mètres du sol, était adossé au mur le plus large. Mes mains descendirent le long des montants, jusqu’à révéler, sur ma droite, un léger décalage entre la fixation latérale et le fond. Je tirai légèrement vers moi, et la plaque – un rectangle de deux mètres sur 40 centimètres – s’affaissa. Je ne pus la retenir. Elle plongea au sol, se distordit, gronda, en un son de cloche perpétré par son propre écho. On aurait cru un rire rebondissant aux murs. Le rire de Belluci. Ignorant l’acouphène en devenir, je me hissai sur la banquette destinée aux gardiens et, tout juste à hauteur, j’inspectai l’intérieur du cadre gigantesque. Suspendue entre le tapis de LED et l’envers de la photographie, je trouvai une raquette. Belluci sommeillant à l’ombre d’une raquette. L’image valait ce qu’elle valait.

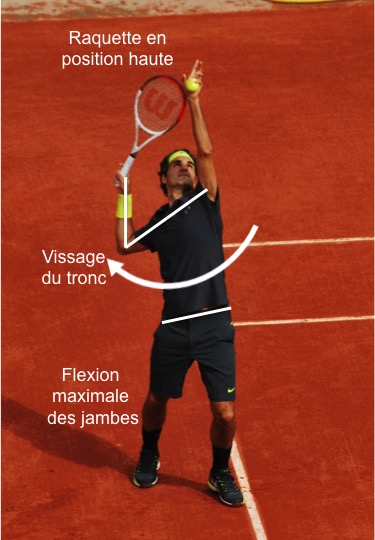

C’était là une raquette tout à fait spécifique. Un modèle Wilson courant dont l’équilibre de poids entre le manche et la tête avait été repensé au profit de la tête pour justifier d’une meilleure attaque en fin de frappe. Le manche, de taille épaisse, se recouvrait d’un grip usagé à faible densité absorbante, un modèle rare chez les professionnels. Un modèle du commerce, pour être plus précis. Le parechoc supérieur présentait un niveau d’usure en contradiction avec l’état général de la raquette. Des pointes noiraudes dignes de Manet décoraient le cœur d’une touche impressionniste. Du sang. Le cordage était cisaillé sur le bord gauche, sectionné par l’impact, ouvrant une brèche dans le triangle du A des initiales AS grisées sur le tamis.

Gagné par une peur sourde, j’arrachai l’instrument, sautai de la banquette où je m’étais hissé et entamai ma course vers la sortie.

Je n’avais encore rien décidé sur la suite à donner à cette découverte, tant sur le plan judiciaire que sur le plan moral. Quand on vit avec une idée, on ne renonce pas facilement à elle.