Haut en couleurs !

Par Hadrient Hubert

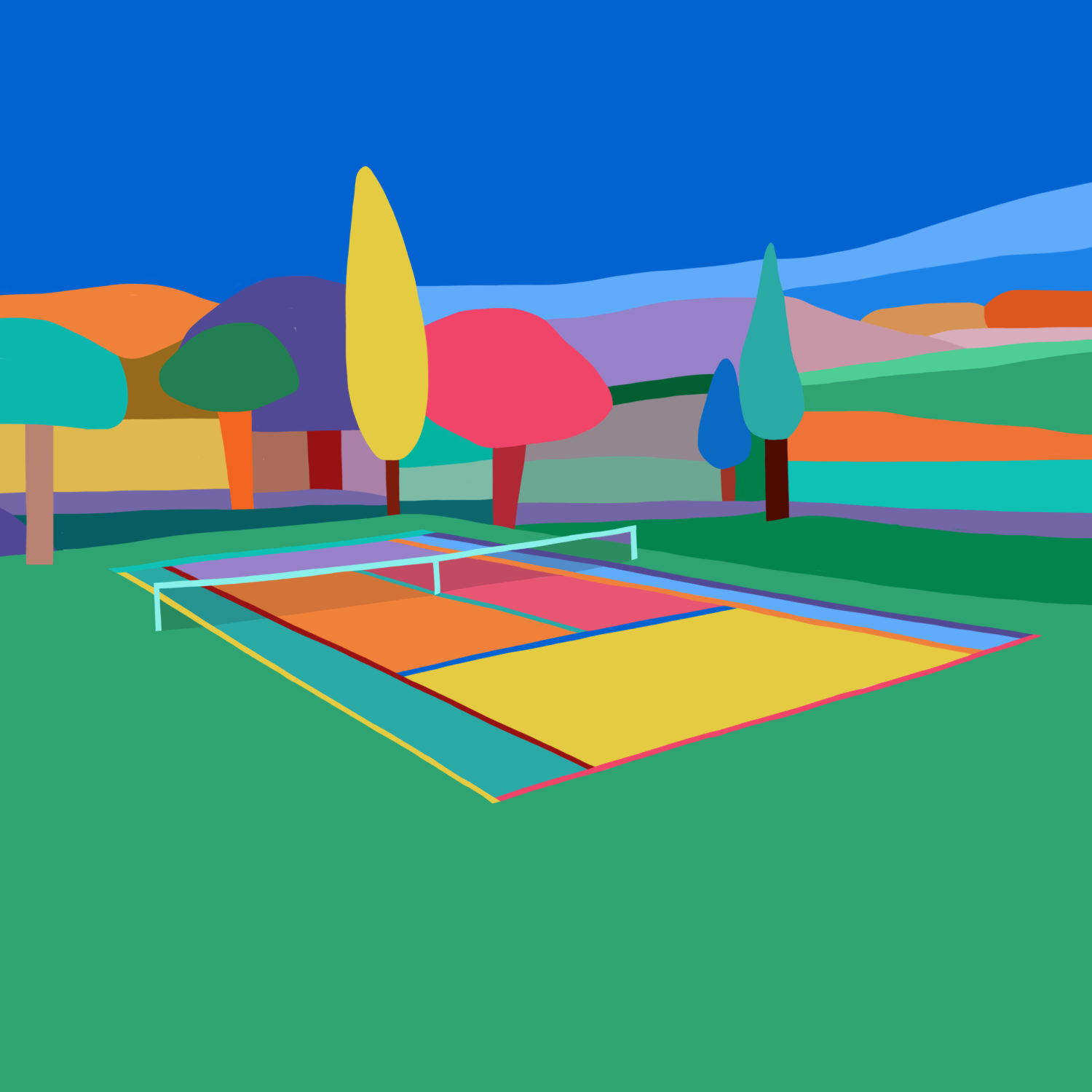

Vus du ciel, les courts et leurs couleurs attirent l’œil. Comme si une intervention divine avait coloré ces rectangles que nous aimons tant. Incolores au commencement, les courts se parent d’un éventail de couleurs infini.

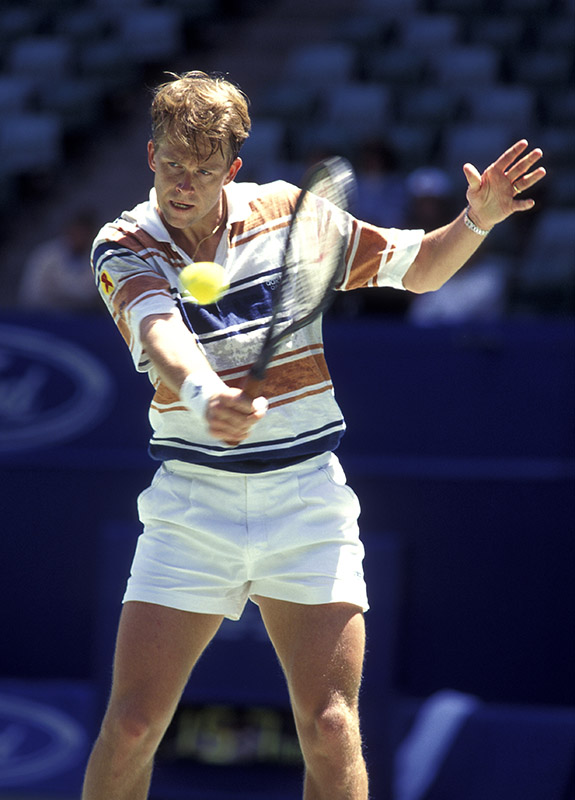

Alors que le tennis entamait, aux confins des années 1990 une époque de transition stylistique, le vert monochrome dominait les courts en dur. Une dizaine d’années plus tard, le bleu est venu envahir le ciment, particulièrement sur le continent nord-américain. Dès lors, une identité, une marque de fabrique disparaissait au profit d’une autre. Mais voilà, la toute-puissante TV est entrée dans la danse, favorisant l’instauration de ce nouveau coloris.

Ces changements, on en retrouve les plus illustres exemples à l’US Open et l’Open d’Australie quand naguère les courts étaient peints en vert. C’est en 2005 que Flushing Meadows décide de franchir le pas. Et en 2008, c’est au tour de son égal australien. Depuis lors, une mode émerge jusqu’à en devenir une coutume qui se pérennise. Lors de la saison 2019, parmi les soixante-quinze tournois ATP et WTA sur dur (outdoor et indoor confondus), seuls neuf d’entre eux ne possédaient pas une dominante de bleu¹. Aujourd’hui, qu’il soit ciel, céruléen ou nuit, le bleu renvoie indiscutablement à cette surface rapide (qui, soit dit en passant, l’est de moins en moins).

La terre (battue) est bleue comme une orange

Exigeante physiquement, la terre battue est la surface lente par excellence. Au royaume de la glissade et des matchs au long cours, l’ocre fait figure de sacro-sainte couleur. Elle renferme en ses tons quelque chose du désert, de la Provence et de la Méditerranée, une explosion de couleurs chaudes. L’ocre est protéiforme selon les saisons, sa provenance ou son exposition aux rayons du soleil. Neutre, énergique ou chaleureuse, la matière autant que la couleur renvoient aux origines. Considérée comme le premier pigment utilisé par les hommes du Paléolithique, elle apparaît également sur de nombreuses peintures abstraites, évocations d’atmosphères brûlantes. Telle une rencontre de Coupe Davis en terres latines.

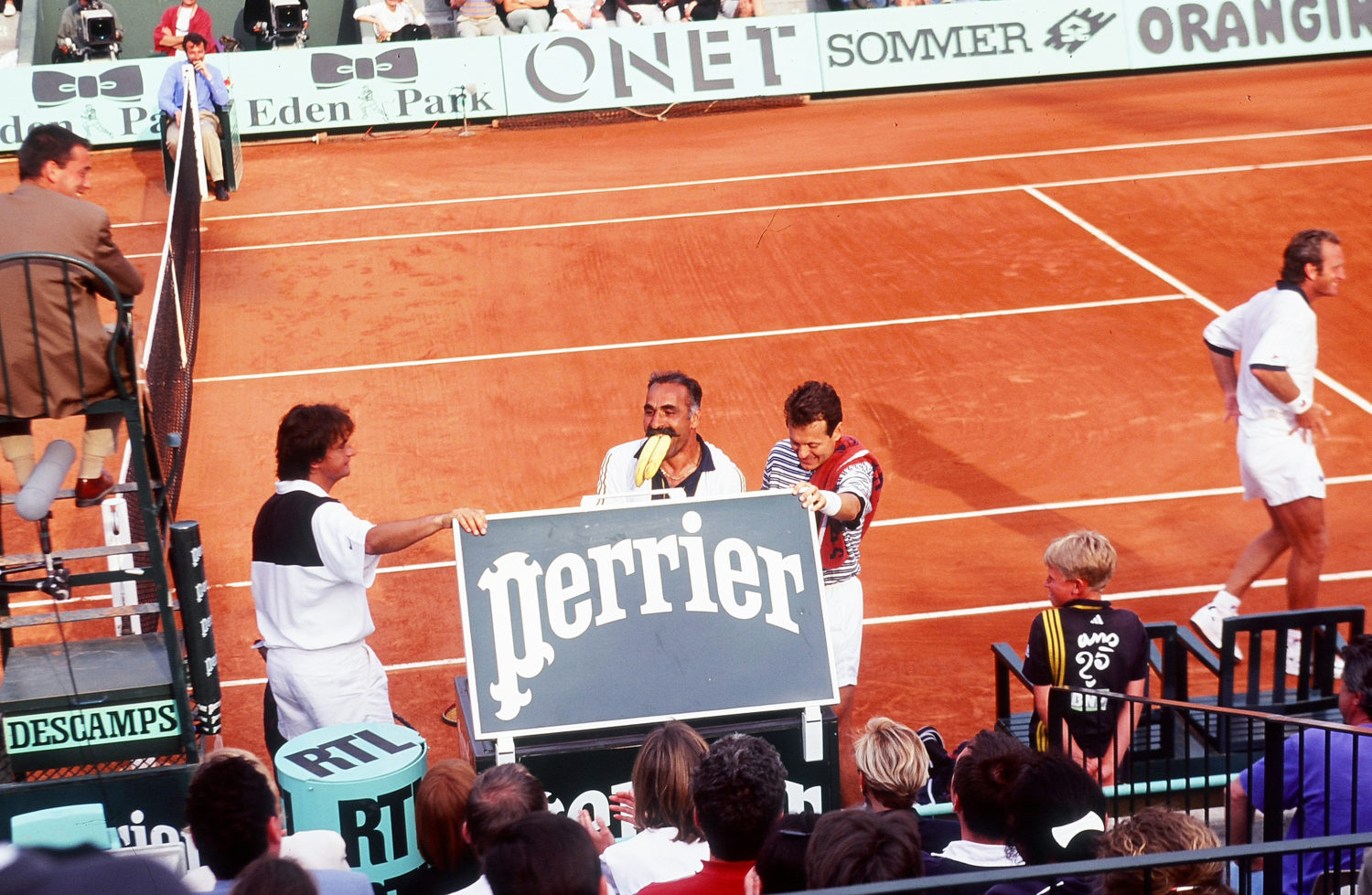

C’est en 2012 que Ion Țiriac, alors directeur général du tournoi de Madrid, décida de bouleverser l’ordre établi, à une époque où Suzanne Lenglen foulait, au gré de ses tenues les plus innovantes, les courts en ocre. Le coloris habituel qui parait les terrains de terre battue depuis près d’un siècle était contesté. L’indiscutable était discuté. De la terre bleue, une apparente élucubration était défendue corps et âme par les décideurs du tournoi. Outre les questions d’identité visuelle, c’est la perception de la balle améliorée de 28% pour les joueurs et 32% pour les spectateurs qui a justifié l’intronisation de ce bleu cobalt.

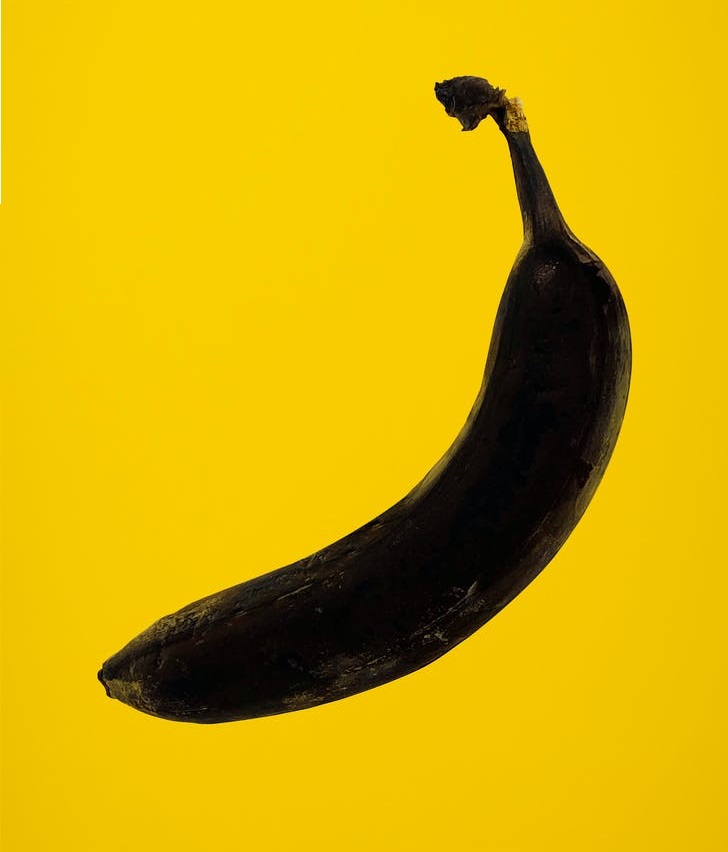

Au pays de l’ocre, le Mutūa Madrid Open décida de jouer avec les nerfs des figures majeures du jeu, surtout ceux de Rafael Nadal, habitué à l’ocre ardent qui selon les nuances, tire sur le brun violacé, le jaune et le marron rouge. Pour la plupart des joueurs et joueuses c’est le bleu qui pose problème, pour d’autres, c’est son manque d’adhérence. Ils pointent le manque de stabilité lors des glissades, mais remettent-ils réellement en cause la couleur ? « Je préfère un bleu plus foncé, peut-être même le violet. Le contraste avec la balle jaune ressort bien mieux, c’est juste plus facile de se concentrer sur la balle », constate Kim Clijsters. Avant d’ajouter que les balles à Roland-Garros « deviennent un peu plus orange » à mesure que le match avance, ce qui les rend « difficiles à voir (…) Je ne dirais pas que je préfère un terrain en terre battue bleue, parce que ce ne serait tout simplement pas naturel. »

Même si la couleur vive de la balle tranche avec le bleu de la terre, et même si le bleu se marie harmonieusement avec le gris métallique des courts, il ne représente en rien les ambiances chaudes et passionnées des tournois de terre d’avril à début juin. Malgré l’interdiction de jouer sur de la terre battue bleue proclamée par l’ATP, Ion Țiriac ne perd pas espoir et souhaite revoir « sa lubie » dans un tournoi professionnel.

Le gazon terre sacrée au vert indélébile

Faut-il alors que le tennis reste inflexible ou doit-il s’ouvrir à de nouveaux horizons de pigmentation ?

Dans un article du New York Times de 2011, les joueurs sont partagés entre le respect des traditions et leur confort visuel. L’hégémonie ancienne du gazon et sa couleur aussi indémodable qu’irremplaçable, voient depuis quelques années une prolifération de teintes émailler les autres surfaces. Or, personne n’a encore eu la folle idée d’ajouter un colorant à la surface végétale. Son usage peu répandu à travers le monde et sur les circuits professionnels peut représenter un réel frein. Tenter d’abimer la perfection d’un green anglais relèverait du sacrilège. Imaginons un instant un court en gazon de couleur grenat au Queen’s (cela parait complètement improbable, je vous l’accorde). Outre les considérations techniques et morales, peu de joueurs iraient bousculer leurs repères avant Wimbledon. Pourtant, certains mécènes pourraient y voir un fabuleux coup marketing en coloriant un court de tennis sur gazon. La surface reine rappelle les origines du jeu et Wimbledon en est son symbole le plus éclatant. Si l’on se réfère au cercle chromatique, le contraste le plus faible entre deux couleurs se situe entre le jaune et le vert. Justifier l’ajout de colorant serait donc tout a fait acceptable mais on irait à l’encontre du « naturel » évoqué un peu plus haut. Et ça, nous aurions pour la plupart, du mal à l’accepter.

Le faible contraste de la balle avec le gazon et surtout à Wimbledon, dont l’atmosphère de chaque court est plongée dans des nuances de vert, peut faire rejaillir les défaillances de l’œil. D’autant plus quand le court est baigné de lumière naturelle. Mais on doute fort que Wimbledon transige avec ses traditions ancestrales. Plus que jamais bastion du tennis conservateur, le tournoi londonien a bâti sa réputation de résistant farouche au changement. En 2013, quand Roger Federer se présente dans son jardin, le Centre Court, avec des semelles colorées, on le prie gentiment de ne plus reproduire ce qui pourrait ressembler à un crime de lèse-majesté. Au match suivant, ses picots orange vif laissent place au blanc vierge de la moindre once de couleur. A Wimbledon, on ne badine pas avec la tradition ! Il semble donc peu probable que le gazon et la terre battue soient confrontés à des changements de couleurs à l’avenir. Le poids des joueurs ferait forcément barrage. À moins que…

L’identité comme maître mot

Rassurez-vous, les visions d’horreur précédemment évoquées ne sont désormais qu’un lointain souvenir. En 2005, avant d’établir les couleurs que nous connaissons aujourd’hui, Arlen Kantarian, directeur général de la USTA (United States Tennis Association, pendant américain de la FFT) avait envisagé, dans un élan patriotique, de peindre les courts en bleu foncé et rouge vif (avec les lignes blanches, ces trois couleurs auraient représenté l’US Flag). Finalement c’est l’association du bleu au vert qui a été retenue pour les Masters du Canada, Cincinnati, Washington, Atlanta en plus de l’US Open. C’est ainsi que l’identité visuelle des courts de tennis nord-américains naquit. Du moins pour les tournois disputés de juillet à septembre. Le reste de l’année, une myriade de couleurs embellit les stades : du gris monochrome à New-York, du bleu à Delray Beach ou encore l’alliance du bleu roi au bleu céleste dans l’antre de l’équipe de football américain, les Dolphins de Miami.

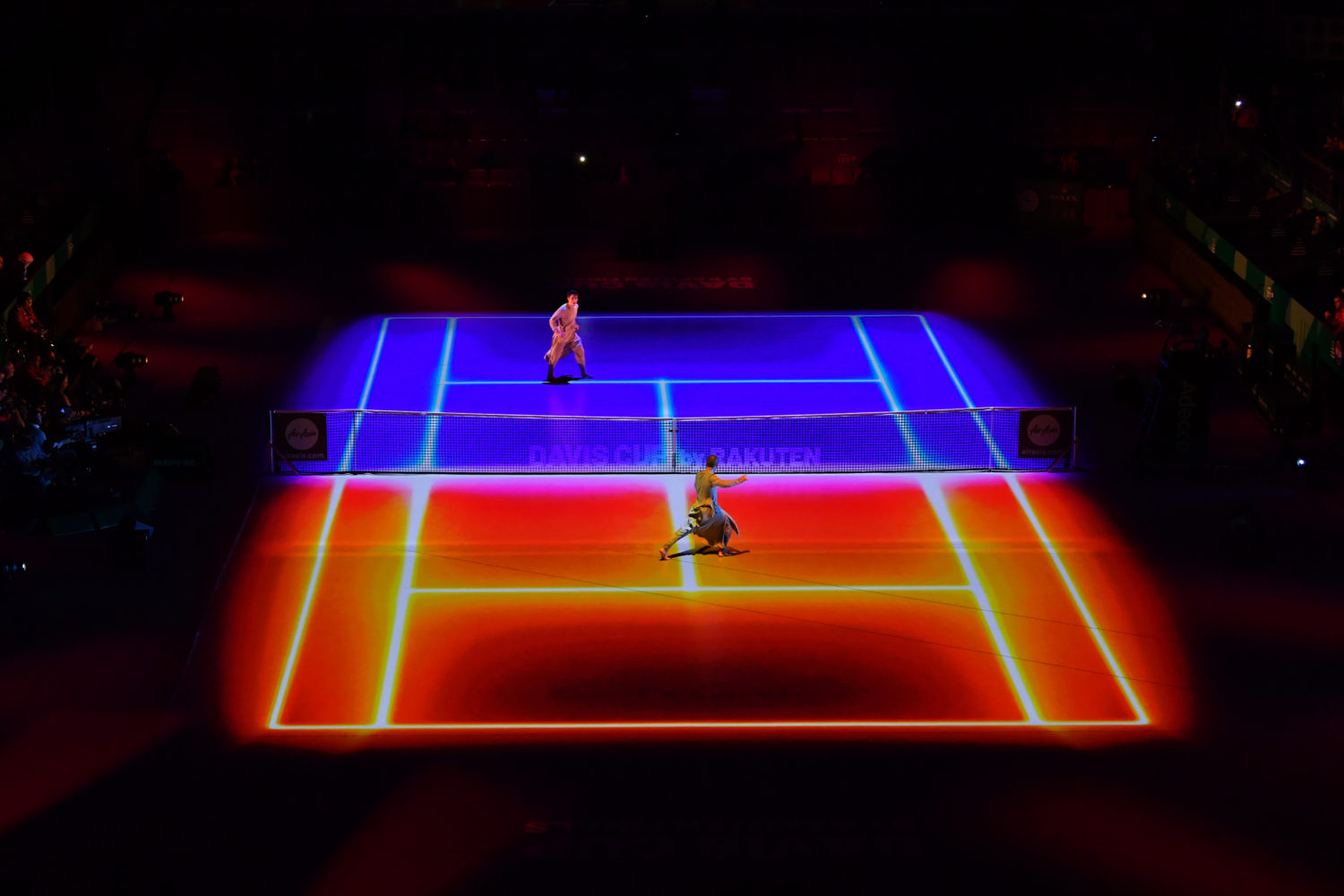

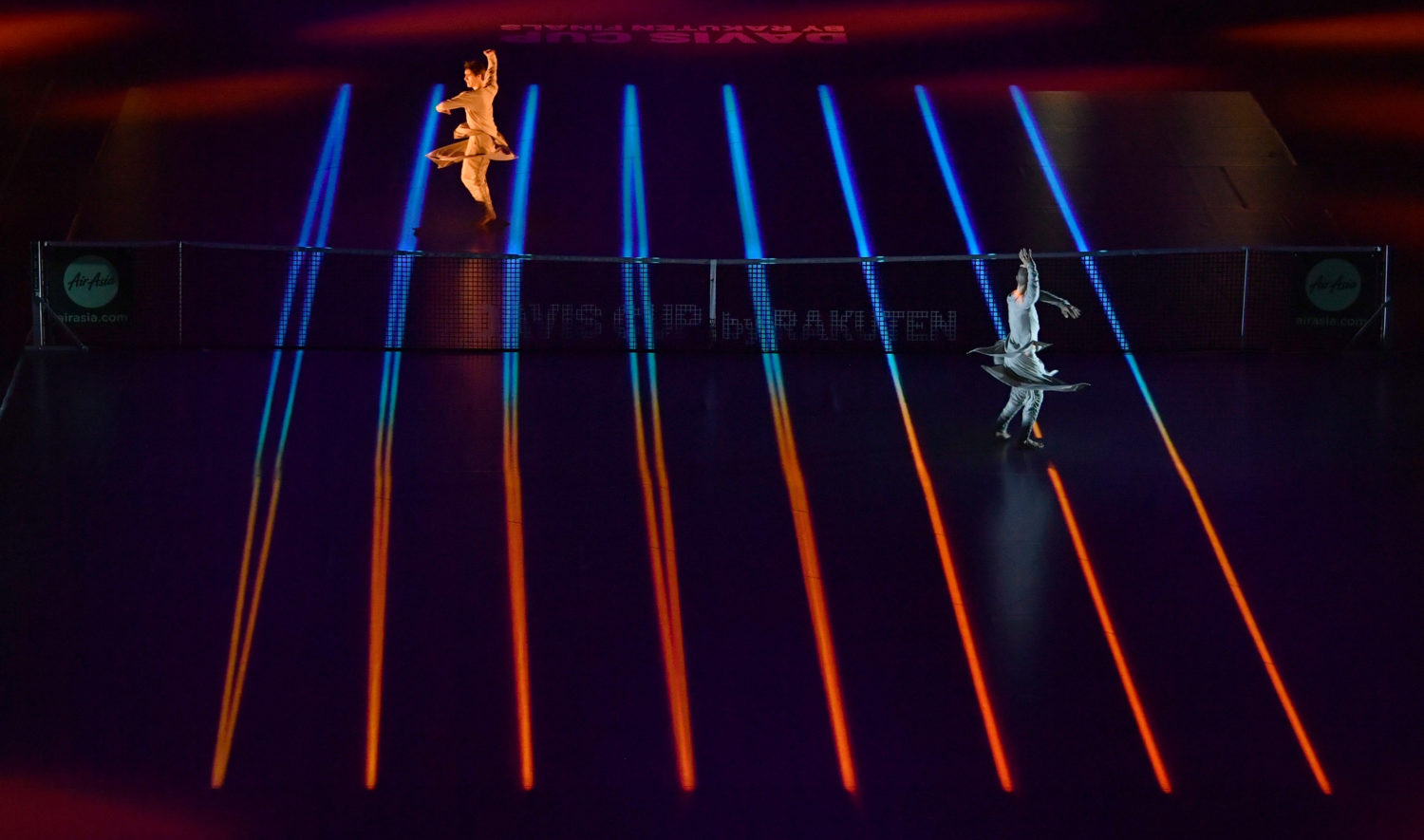

Il existe un événement qui rassemble les légendes (anciennes et actuelles) du jeu l’espace d’un week-end, un événement où on a vu Nadal et Federer disputer un match de double ensemble. La Laver Cup a permis de voir le court le plus noir jamais imaginé. Entre la fin du Moyen Âge et le XVIIe siècle, le noir n’était plus considéré comme une couleur, à l’instar du blanc. La réforme protestante et les progrès scientifiques les avaient chassés du monde des couleurs. Sous l’impulsion de Rousseau et de Goethe, le vert et le bleu étaient à la mode. Le noir couvait dans l’ombre et attendait son heure. Au terme de la période romantique, le noir recouvre alors le cœur des poètes du XIXe siècle. Un autre artiste, deux siècles plus tard, reconnaissable à son revers à une main, s’en empare pour accoler une identité à « son » tournoi : Roger Federer a choisi l’élégance du noir, aux teintes grisâtres une fois les projecteurs braqués sur le court. Le contraste frappant avec les lignes blanches plonge le court dans une atmosphère inédite. En 2017, en marge de la compétition, Dominic Thiem reconnaissait ses difficultés à distinguer la balle aux entrainements avant de plaider en faveur d’autres courts noirs lors de tournois ATP. C’est ainsi que les officiels de l’ATP 250 de New-York ont emboîté le pas en adoptant une pigmentation sensiblement proche de celle de l’exhibition par équipe. Mais les organisateurs de la Laver Cup l’assurent, il ne s’agit que d’une pâle copie du noir charbon utilisé à Prague, Chicago ou Genève.

La couleur des courts revêt donc une importance fondamentale. Mais on peut pousser le débat jusqu’à des paramètres souvent éludés. Quid de la luminosité, de la couleur des panneaux publicitaires ou des sièges ? Certains sont sensibles à des couleurs plutôt qu’à d’autres. Ce n’est pas pour rien si les meilleurs joueurs se rendent suffisamment tôt (s’ils en ont la possibilité) sur les installations des tournois. Pouvoir s’entraîner dans des conditions quasi-similaires à celles de la complétion relève d’un luxe, que seule une poignée de joueurs peut s’offrir. On comprend aisément que Rafael Nadal arrive chaque année le jeudi précédent le début de Roland-Garros, soit en général cinq à six jours avant son premier tour, avec au minimum six entrainements dans les jambes. Il est coutume de dire que les meilleurs sont souvent « prenables » lors des premiers tours : sont-ils réellement moins performants en début de quinzaine qu’à son terme ? Nul ne le sait. Ils n’ont généralement pas besoin de déployer leur arsenal de guerre au début pour s’imposer. Mais alors pourquoi sont-ils éventuellement accessibles pour des protagonistes aux ambitions en apparence modestes ? Diverses raisons entrent en ligne de compte. S’acclimater à une atmosphère, habituer l’œil à percevoir et rétablir des repères sont des premières sources d’explication. Passer du décor poussiéreux de la brique pilée à l’univers verdoyant qu’est le gazon en quelques heures, demande des adaptations d’ordre stylistique, tennistique et indéniablement visuel.

Des courts multicolores, de la terre battue bleue, des duos de couleurs improbables… Prétextant souvent un intérêt vertueux, certains, par le passé, ont osé franchir des limites que l’on pensait infranchissables. Le tennis et ses valeurs conservatrices ont été bafouées mais jamais au point d’être complètement balayées. Peut-on imaginer dans un avenir proche un court irisé de blanc, des lignes noires et une balle orange ? Pire, un logo publicitaire à l’intérieur même des délimitations du terrain. Difficile de prédire de telles folies, le futur (et le mauvais goût) attendra.

¹ Les tournois ne présentant pas de bleu (ni à l’intérieur des limites du court, ni en dehors) en 2019 :

ATP : Rotterdam (deux nuances de vert), New-York (monochrome de gris), Shanghaï (violet et vert), Bercy (vert et gris).

WTA : Osaka, Tashkent (vert et orange), Linz (deux tons de gris), Tianjin (violet et cert), WTA Finals (rose et gris).