Austin,

le destin envolé de la petite fiancée de l’Amérique

Par Craig Gabriel

Traduit par Christophe Thoreau

La gloire peut être éphémère. Célébré un jour pour être devenu l’un des meilleurs, vous pouvez, le lendemain, n’être plus rien ou plus grand chose. C’est incontrôlable et généralement, l’intéressé, livré à lui-même, n’a d’autre choix que de simplement se demander : “mais pourquoi moi ?”

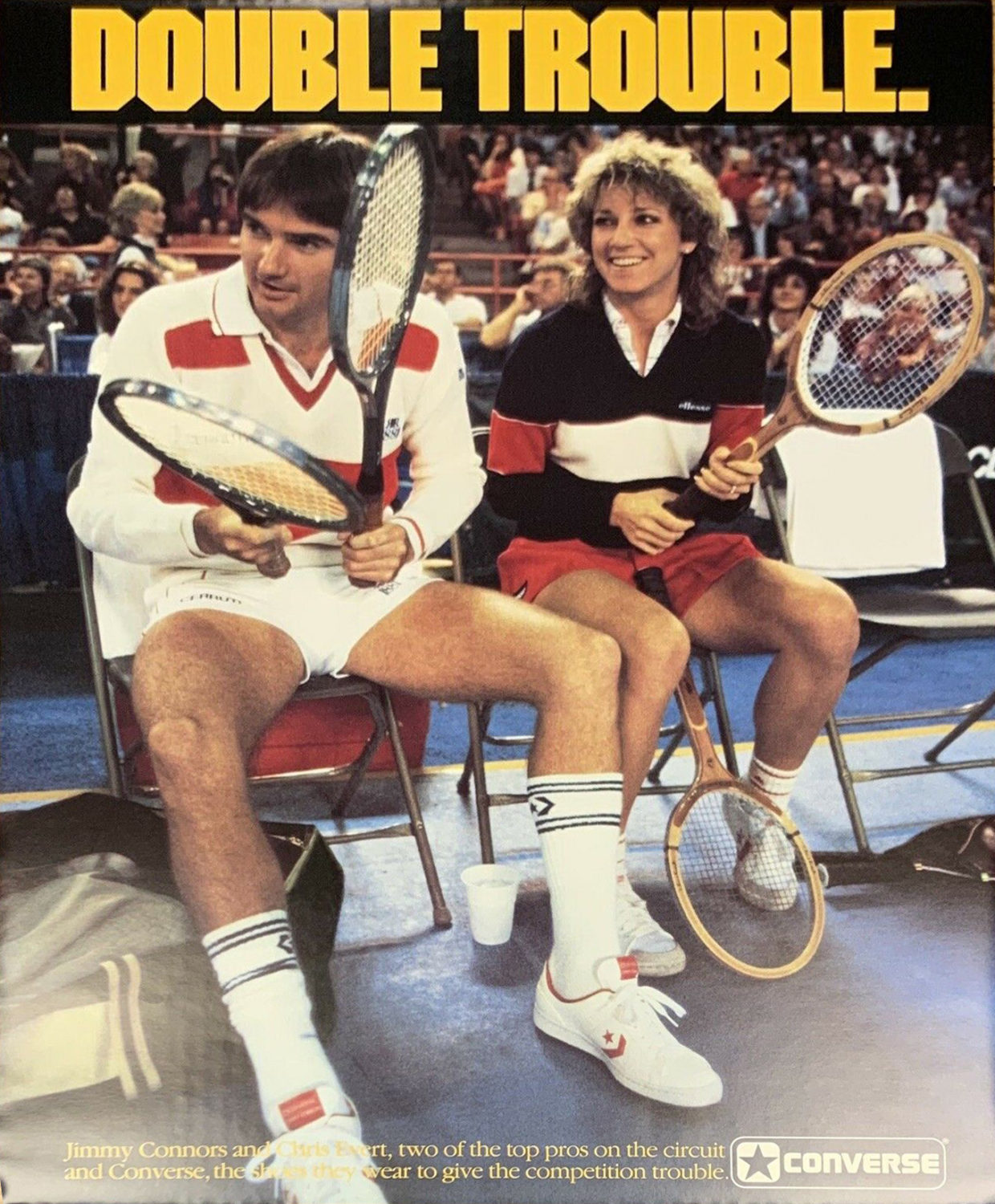

Tel a été le destin de Tracy Austin dont la carrière, marquée par sa précocité, s’est interrompue de façon brutale. Fin des années 70: Chris Evert, que Tracy admire, est la reine des courts. Très vite, la toute jeune Miss Austin s’impose comme sa dauphine désignée. Une petite princesse qui attire l’attention de toute la nation jusqu’à la Maison Blanche. Combien d’adolescents peuvent se vanter d’avoir reçu des appels téléphoniques du Président des Etats-Unis comme cela a été le cas pour Tracy Austin lors de l’US Open de 1977 ?

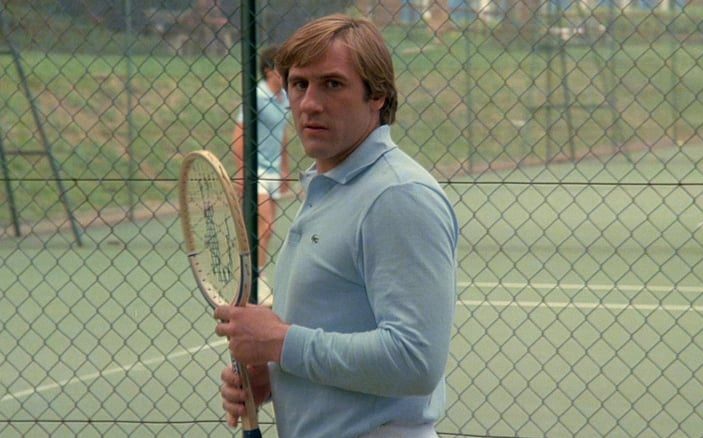

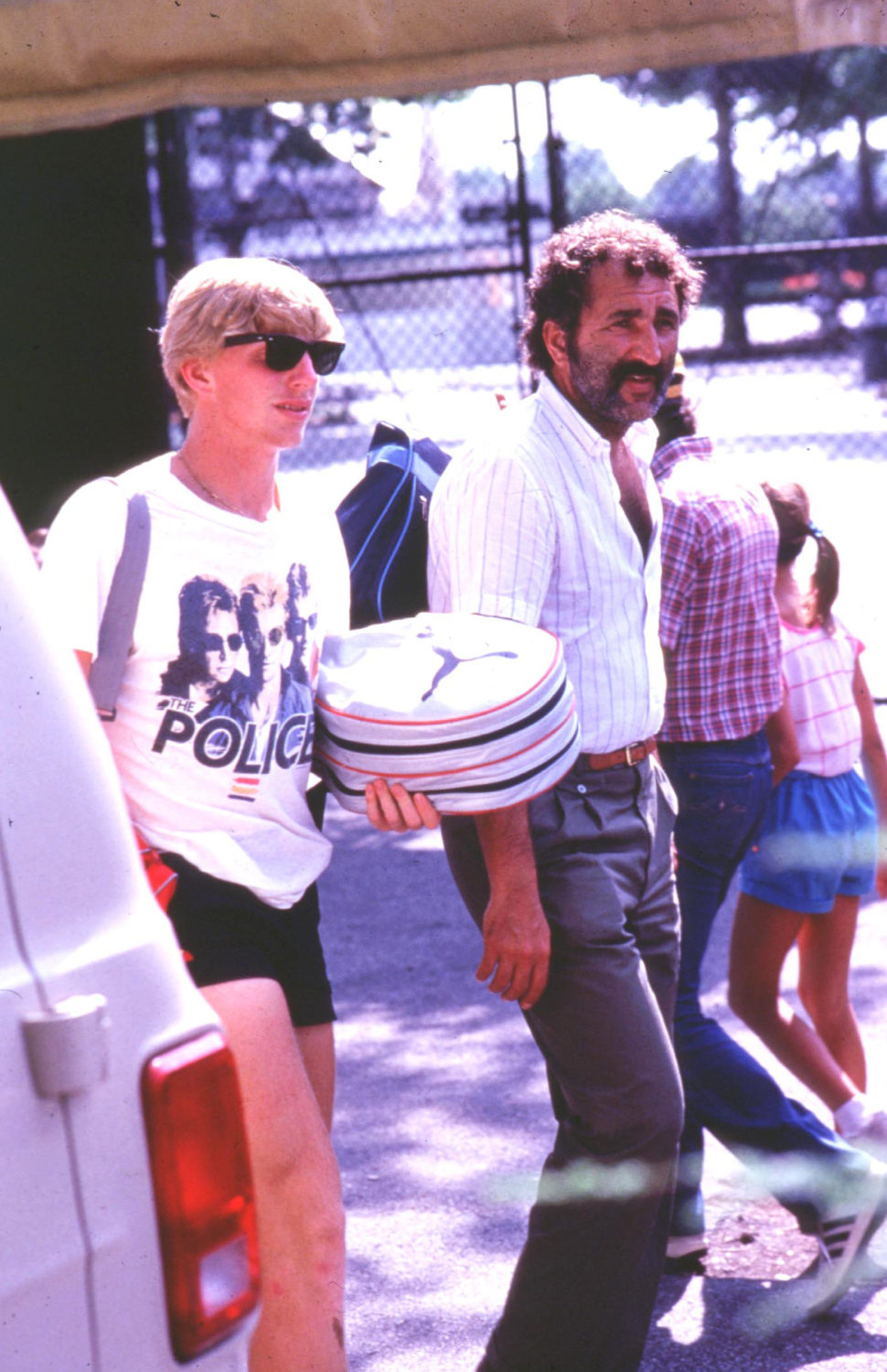

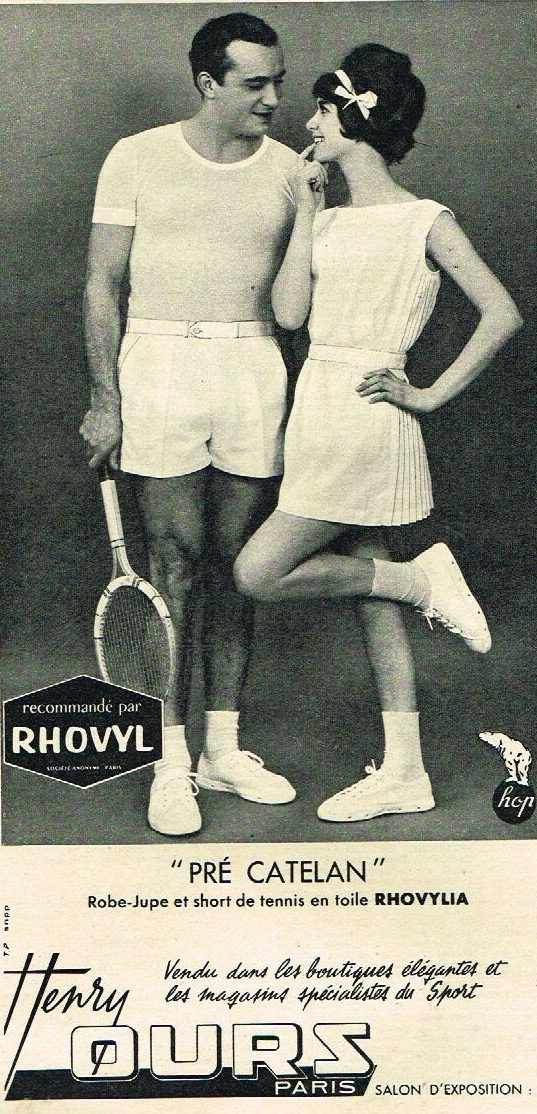

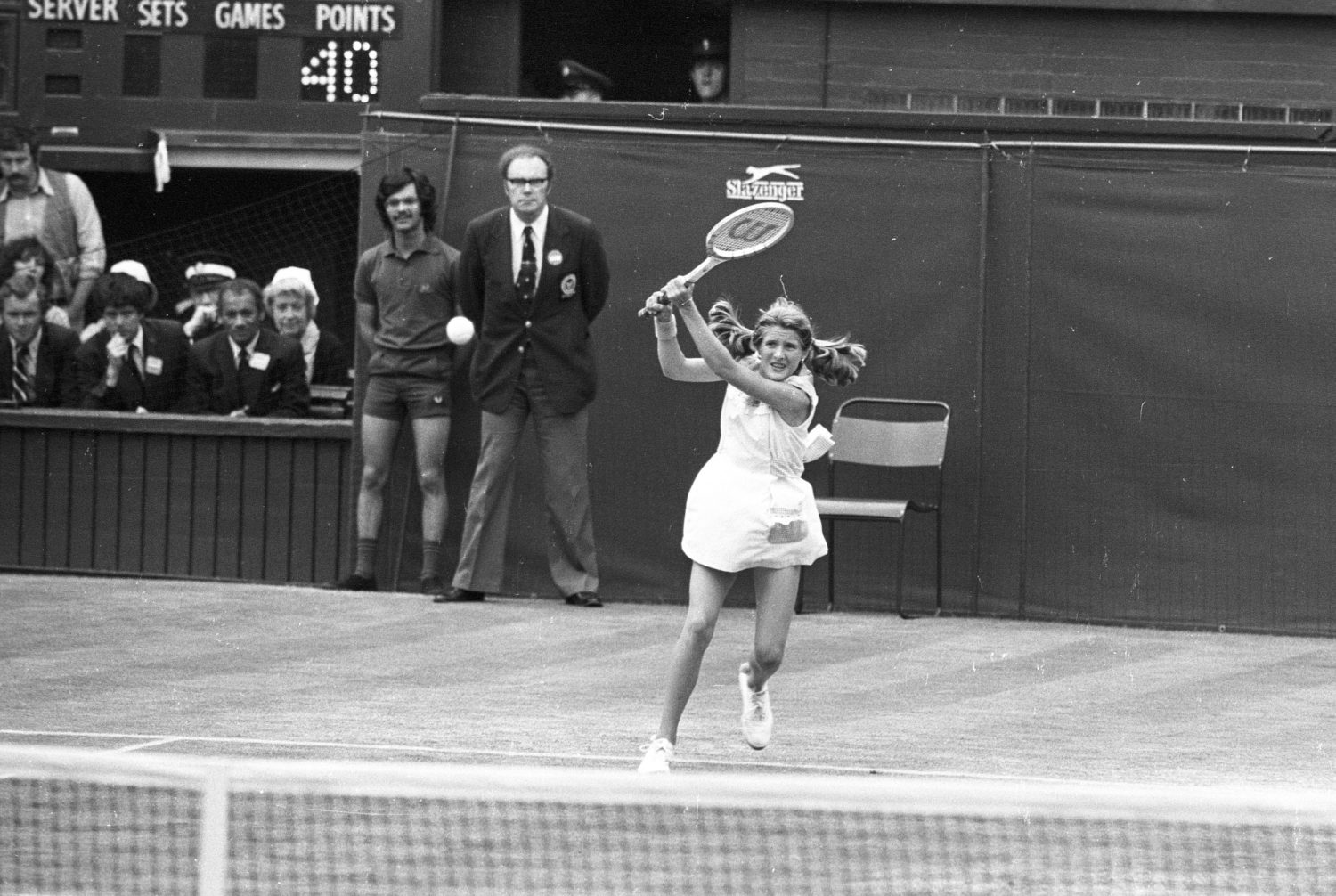

1977, donc : premier US Open pour Tracy. A l’époque, c’est une gamine de 14 ans, avec deux longues couettes, le sourire barré par un appareil dentaire. Elle porte une robe à brettelles cousue par maman. On lui donnerait le bon Dieu sans confession. Mais derrière l’apparence de la petite fille modèle se cache une compétitrice d’exception.

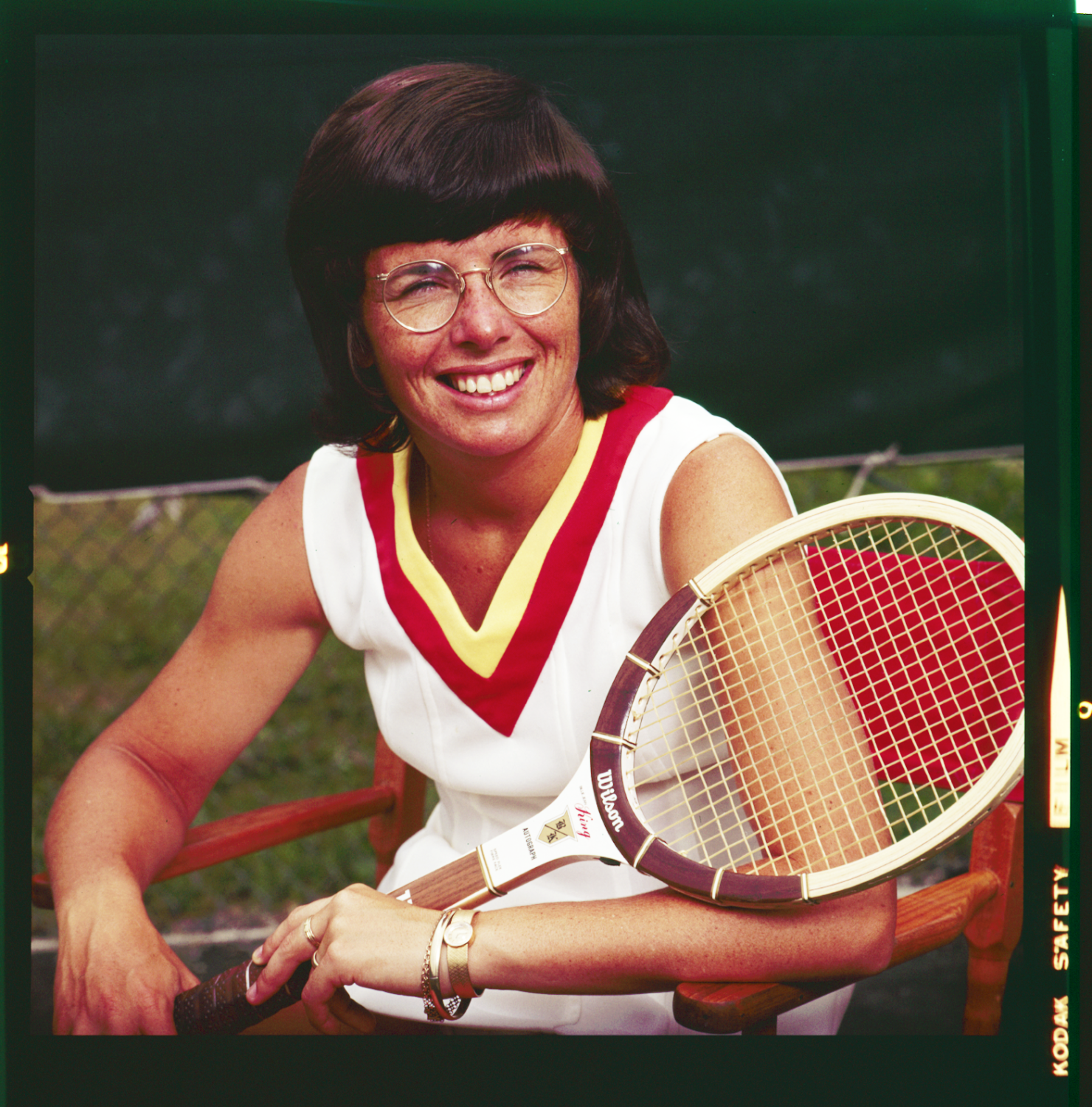

Austin a imité son idole Evert dès ses premiers pas sur un court, jusqu’à vouloir jouer avec une raquette Wilson. Comme son ainée, elle a développé une volonté de fer et un besoin presque irrationnel de comprendre les secrets de ce jeu.

“Pour moi, le tennis est comme un jeu d’échecs” explique-t-elle. Mon obsession était de savoir comment j’allais trouver la solution pour battre mon adversaire du jour. C’est cette quête qui m’a toujours intéressée et m’a fait aimer le tennis.”

La jeune fille qui allait enflammer la planète tennis est née dans une famille où ce sport comptait plus que tout. Avec trois frères et une soeur qui jouaient également, son destin semble scellé.

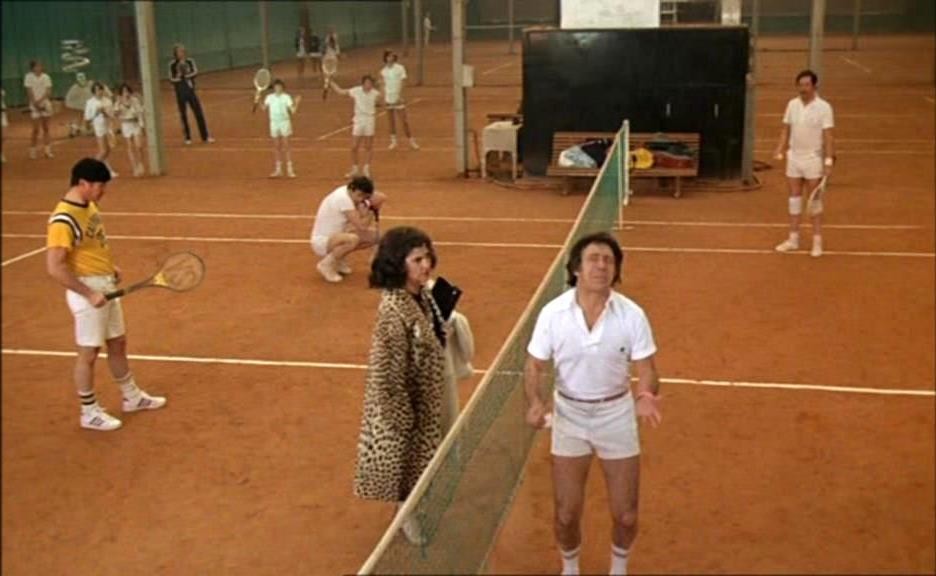

Un destin qu’elle va, bien sûr, rapidement prendre en main. Comme ce jour de septembre 1979 où elle stoppe Chris Evert, lancée sur la route d’un cinquième titre consécutif à l’US Open. Ce n’est pas tant le résultat qui a estomaqué mais bien la manière avec laquelle Austin s’y est prise.

Cette année-là, elle est classée tête de série n°3 du tournoi derrière Chis Evert et Martina Navratilova. Malgré ses 17 ans, elle n’est déjà plus la gamine éberluée qui avait découvert le circuit pro deux ans plus tôt. Elle a des objectifs. Et des certitudes. Elle est déjà une force. Comme elle le montre dès les huitièmes de finales où elle doit écarter des balles de match dans le troisième set, face à Kathy Jordan, une autre teenager de 19 ans.

Très vite, elle devient le centre d’attention du public et des médias. Sa demi-finale face à Navratilova est un tel événement qu’on la déplace du vendredi au samedi afin que le duel puisse être télévisé.

Son début de match est trop timide -avec une double-faute à la clef- et Navratilova est particulièrement entreprenante à la relance. Et agressive. Alors, la petite Américaine, avec l’intelligence qu’on lui connait déjà, reprend progressivement les choses mains, malgré la pression de devoir toujours recoller au score. Navratilova multiplie les occasions de creuser l’écart mais Austin, calme et clinique, les efface toutes une à une et s’impose 7/5, 7/5, au terme d’une véritable guerre des nerfs.

En finale, Evert essaie tout ce qu’elle peut pour contrarier les desseins de son héritière. Mais ce jour-là, entre fautes directes et mauvais choix tactiques, plus quelques difficultés à prendre les commandes des échanges comme elle le fait d’ordinaire, la quadruple tenante du titre sombre corps et âme. Austin, elle, tient le cap à la perfection. Après sa victoire sur Navratilova, où on avait pu juger de ses qualités mentales, Austin s’offre son modèle pour devenir à 16 ans et 9 mois la plus jeune gagnante de l’US Open. Et comme si remporter un titre du Grand Chelem était la chose la plus banale qui soit, Tracy et sa famille célèbrent son exploit en accompagnant simplement son frère à l’aéroport. Avec un court arrêt au McDonalds.

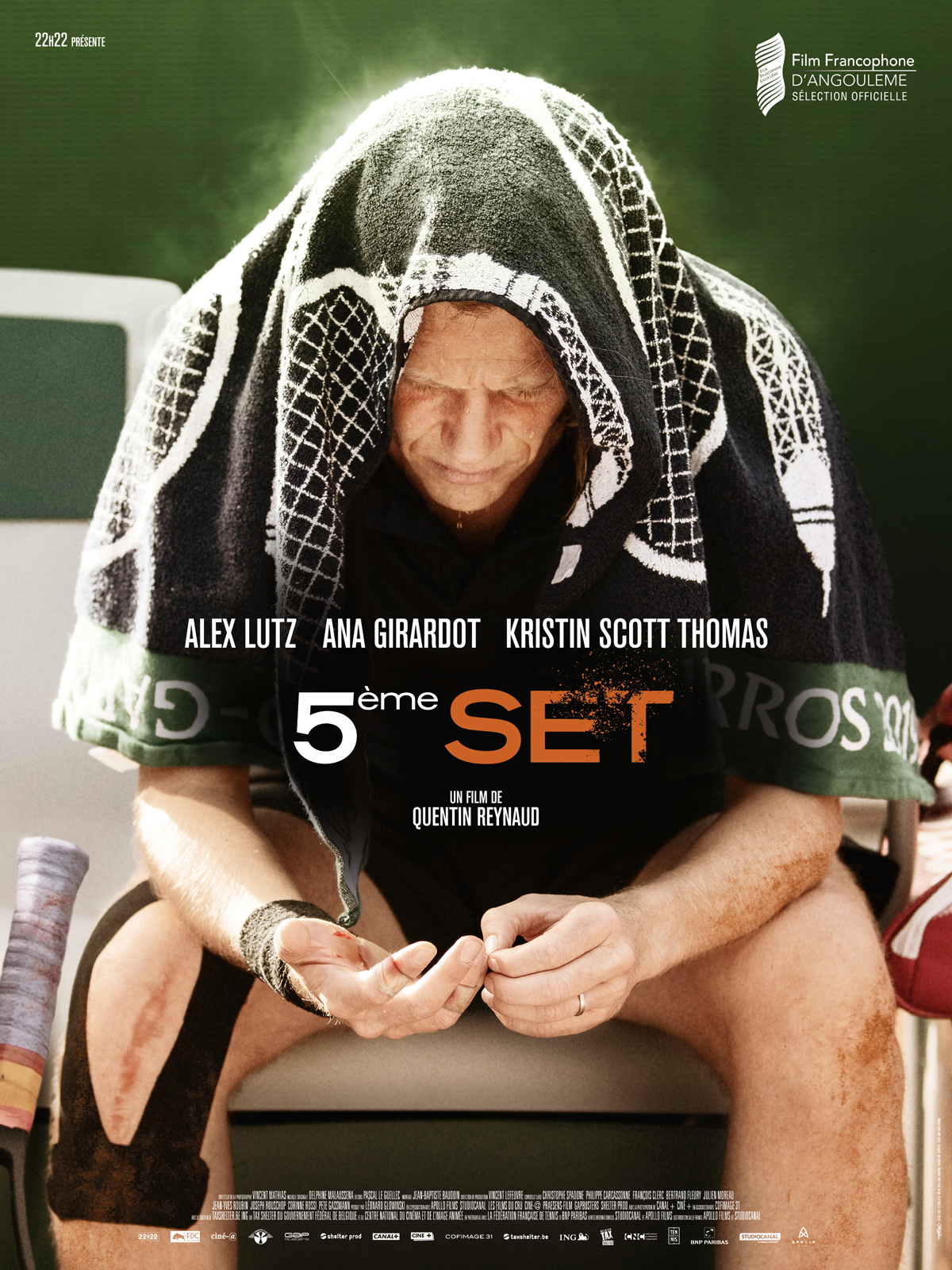

L’avenir s’annonce rose pour la jeune prodige américaine. Mais peu de temps après, des douleurs apparaissent. Au dos. Elle doit alors couper et se ménager. En 1981, nouveau break de cinq mois. Elle revient malgré tout à l’US Open, où elle est classée tête de série n°3, et réussit à se hisser en finale. Pour un nouveau rendez-vous avec Navratilova.

C’est sans doute, mentalement, le plus grand match jamais disputé par Austin. Une victoire 1/6, 7/6, 7/6, dans des conditions extrêmes en raison des rafales de vent, pour un deuxième titre à l’US Open. “C’était une sale journée côté météo, mais j’étais tellement excitée d’être là”…

Alors que l’adolescente est toute à son bonheur, Navratilova, qui a terminé le match sur une double-faute, est complètement dévastée. Son abattement cette année-là demeure l’une des images fortes de l’histoire de l’US Open.

Il y a d’autres victoires à suivre pour Tracy et même la place de numéro un mondiale, mais en 1983, le réveil de sa sciatique l’éloigne de plus en plus régulièrement du circuit. En 1983, elle réussit à disputer huit tournois mais doit jeter l’éponge au mois de juin, juste avant Wimbledon. Elle tente un retour en 1989 -elle n’a alors que 27 ans après tout- mais c’est un accident de voiture, presque mortel, qui douche ses espoirs de retrouver le Tour. Et puisque le tennis est toute sa vie, elle revient une nouvelle fois en 1993-1994, à 31 ans. Deux saisons, difficiles forcément, au cours desquelles elle dispute 14 tournois et remonte parmi les cent meilleures joueuses du monde.

Entre temps, en 1992, Austin est devenue la plus jeune joueuse à être intronisée au Hall of Fame, le panthéon du tennis à Newport (Rhode Island). Depuis sa retraite, l’Américaine, maman de trois garçons, a notamment trouvé un fauteuil de consultante à la télévision. Avec son sens aiguisé du jeu, elle y fait merveille.