CHAPITRE I – Roland

Il manqua de me tuer.

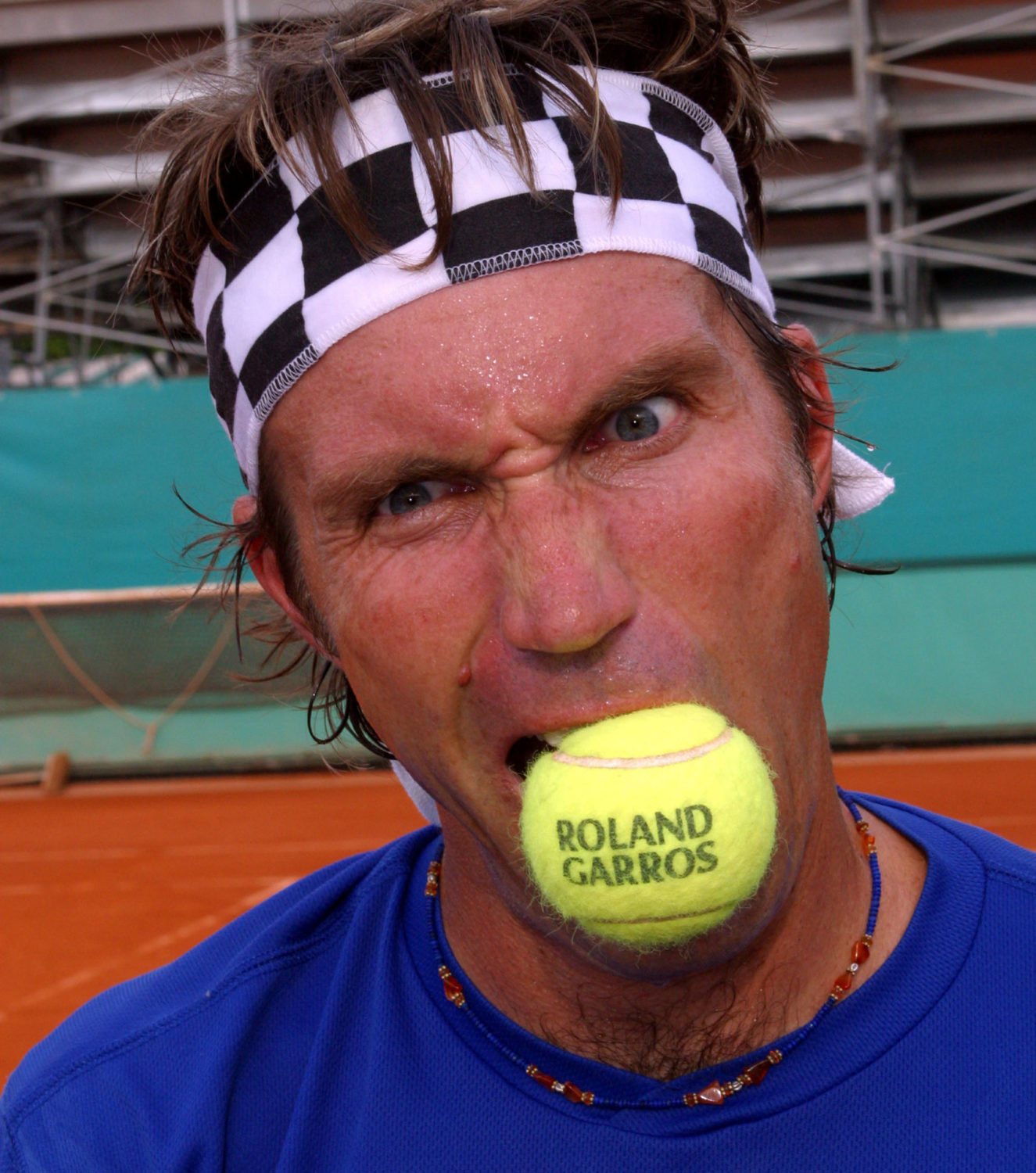

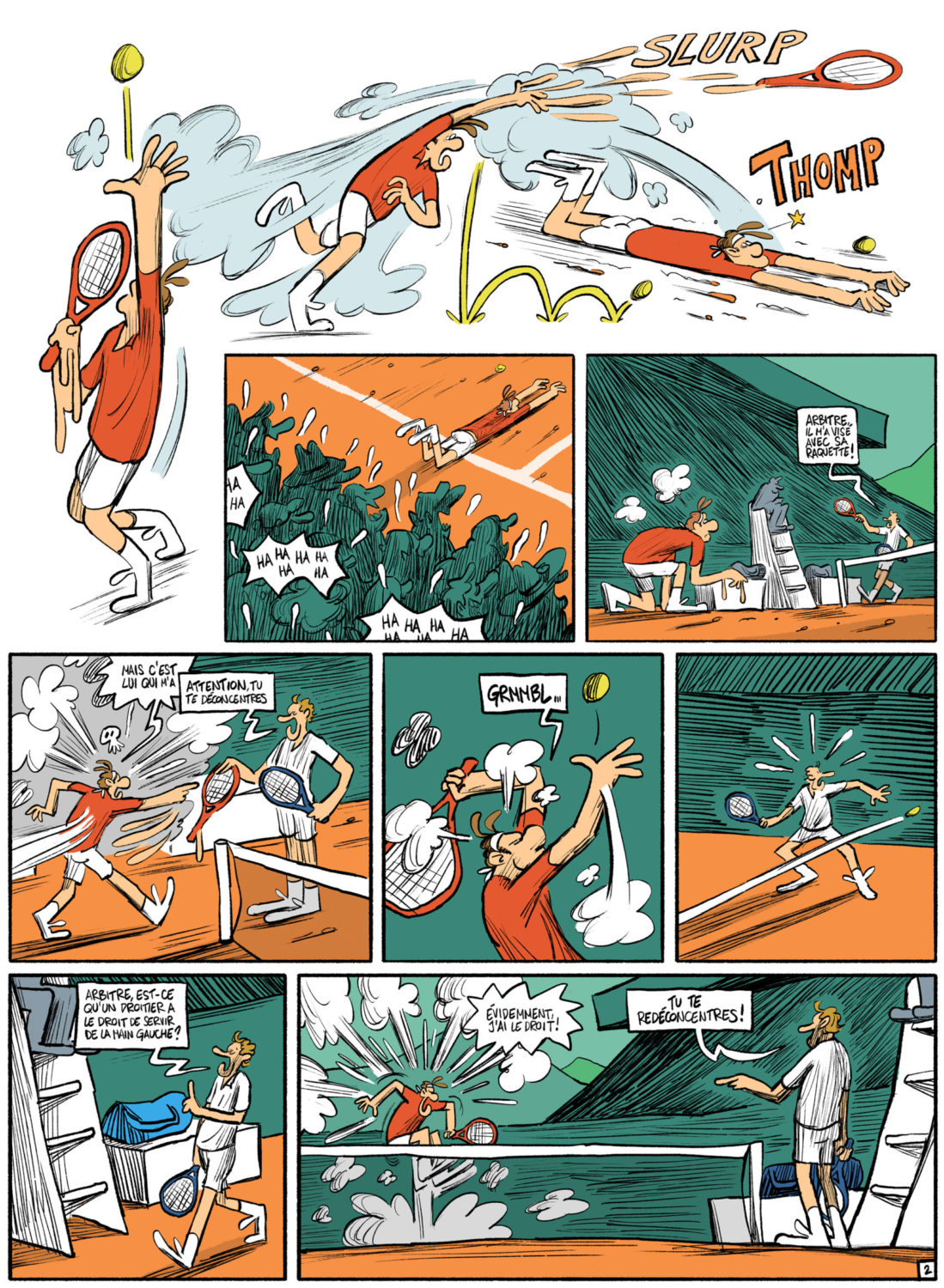

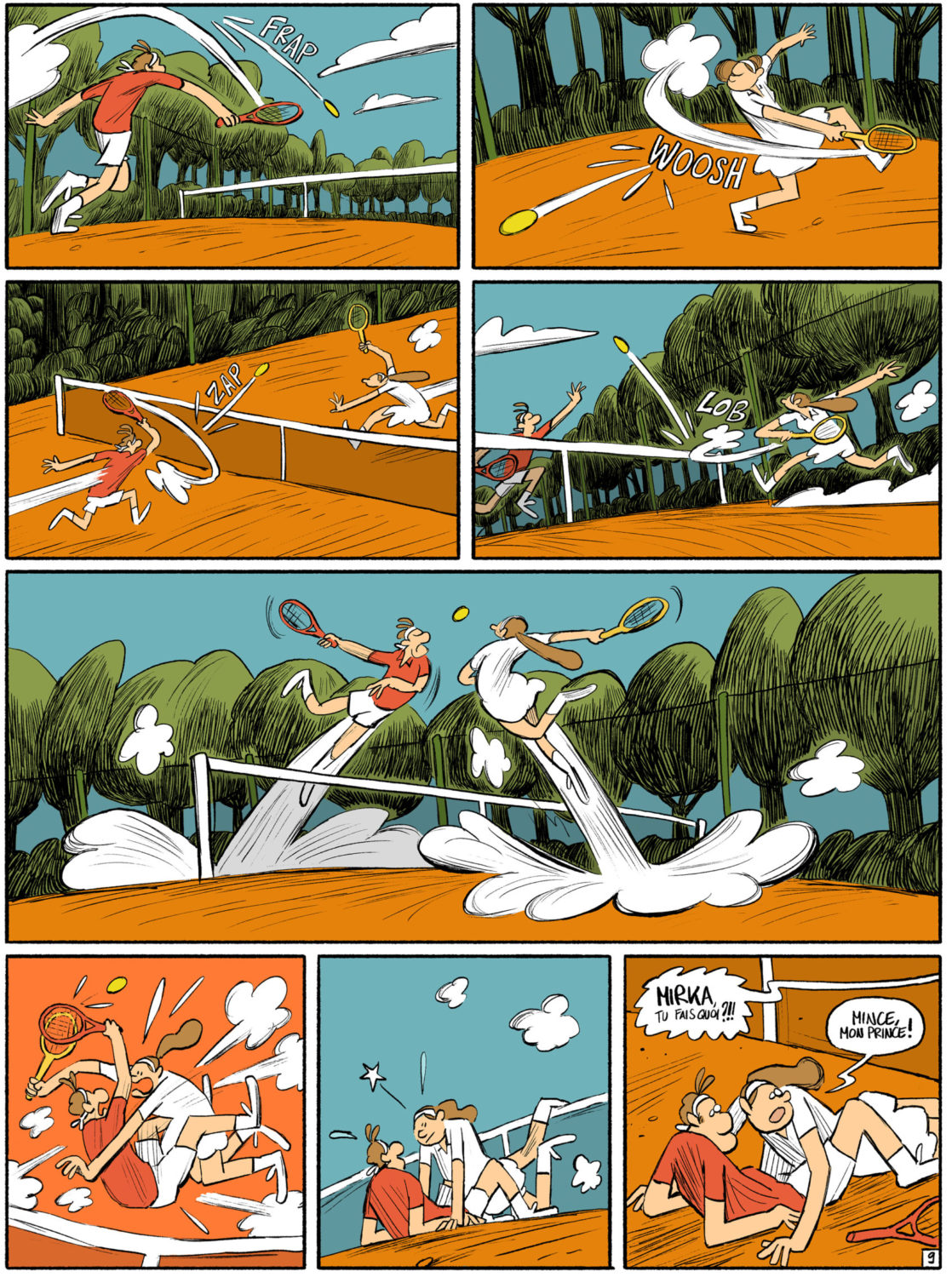

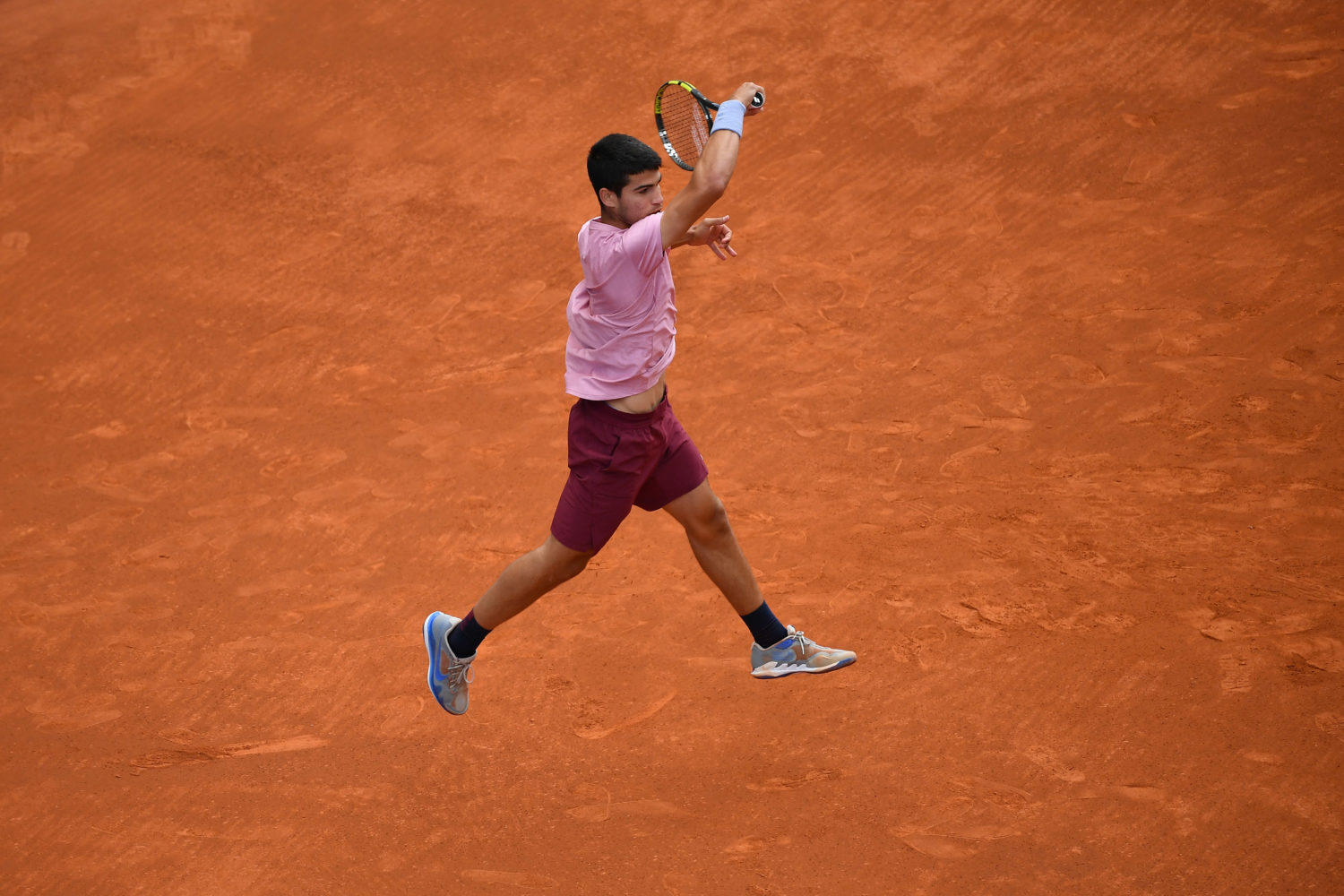

Un décalage de quelques millimètres au moment de l’impact aurait suffi pour que je reçoive son coup droit en pleine glotte. Krach : trachée écrasée, coup du lapin, décapitation. Arrivederci, Auguste. J’avais miraculeusement réussi à interposer ma raquette, mais la puissance de la frappe me fit basculer en arrière, la chute au ralenti, les fesses tendues. Quand je touchai le sol, la terre battue m’éclaboussa comme une eau stagnante et des petites granules orangées vinrent se déposer façon neige tropicale sur mes cheveux, mon visage, mes jambes et mes vêtements, se fondant à ma transpiration, s’accrochant à ma peau. Je relevai la tête et j’éclatai de rire, par goût du ridicule et par joie d’être vivant. Derrière les grilles du court n° 17, les enfants amassés se mirent à rire aussi et, pendant quelques secondes, je tirai profit de ce public facile pour jouir de ma gloriole, fut-elle acquise à mes dépens. « Tout va bien », je criai, tout en simulant l’étourdissement. Je me redressai. De l’autre côté du filet, je le vis sautiller, face à la bâche, de gauche à droite arqué sur ses énormes jambes, ses jambes larges comme deux fois mon torse. « Sautiller » : aucun mot ne s’accorde moins avec ce physique-là ; pourtant, il sautillait, presque gracile – autre mot stupéfiant quand on voyait la bête. Soudain, il se retourna, l’air impatient. Son oncle et entraîneur, assis au coin du court, remplaçait avantageusement l’usage de sa propre bouche : « Allora, andiamo !? » « Oui, oui, oui. On y va. » Je me relevai, cherchant des yeux les enfants amusés pour prolonger mes pitreries. Mais les enfants ne riaient plus. Ils fixaient gravement Belluci. Je m’essuyai avec une serviette-éponge brodée d’un R et d’un G et m’éloignai du filet. On n’est jamais trop prudent.

L’entraînement durait depuis une heure. En temps-cuisses – comme il y a un temps-chiens – cette heure représentait environ une semaine. Mes muscles étaient coagulés, résorbés en poussière de muscles. En temps réel ou en temps-cuisses, cela faisait longtemps que je n’avais pas souffert à ce point sur un court de tennis. Deux ans, dix mois et une semaine, pour être tout à fait précis, quand la frustration l’avait emporté sur le plaisir. Invité, sur un malentendu, à participer aux qualifications du tournoi de Cincinnati, j’avais sautillé, moi aussi. Malgré les montants engagés, j’avais pris à ma charge les frais de déplacement : le séjour promettait beaucoup d’excitation et, pour la première fois, j’avais le sentiment de faire partie intégrante du circuit, d’avoir droit, moi aussi, d’utiliser des termes comme « La tournée américaine » pour séquencer ma saison. Opposé au premier tour à un Ukrainien dont je n’avais jamais entendu parler, je me préparais à une victoire facile, acquise à l’expérience. Treize jeux plus tard, je rentrai à Paris sans avoir vu la ville et prenais ma retraite. L’Ukrainien avait quinze ans ; j’en avais vingt-six. Il ressemblait à une crevette grise surgelée frappée par une maladie orpheline. J’étais au sommet de ma forme.

Retraité à vingt-six ans, comme Borg : le parallèle enchantait Marion. Après Cincinnati, une à une, j’avais massacré mes raquettes, associant à ce geste – outre un tas de gros mots – toute une batterie d’adjectifs parmi lesquels surnageaient irrévocable, définitif et nul à chier. Décidément, je dois avoir un problème avec les mots. Ceux-là, en tous les cas, je n’avais pas tardé à les trahir pour les besoins de la cause. La cause, c’était l’argent bien sûr ; et puis, je devais l’apprendre : rien ne vous manque autant que ce qui vous a lassé.

Je m’offris deux mois d’inactivité ; je mangeais à ma guise, buvais suffisamment, revoyais des amis, lisais, me promenais. Puis se posa la question de tous les mois restant. C’était un long tunnel qu’il fallait éclairer. Je pris bientôt conscience que je ne savais rien faire, à part taper dans la balle. Les statistiques comparées du marché du travail et de mon niveau d’étude ne présageaient pas d’une issue favorable. J’étais dubitatif. C’est alors que, départi des rencontres interclubs programmées le week-end dans des banlieues grises, de l’haleine de l’entraîneur et des footings intensifs, le jeu se rappela à moi.

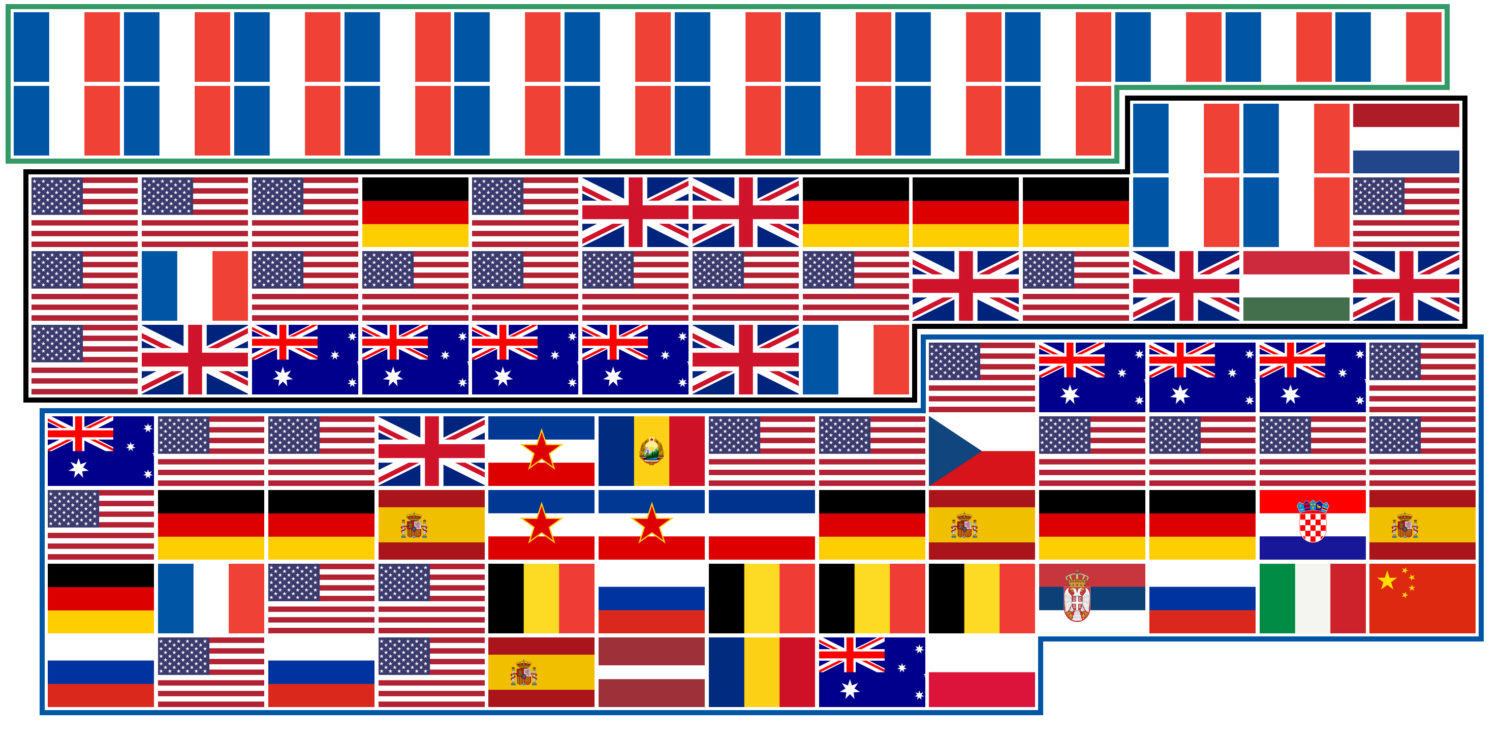

J’effectuai mon retour sur les courts, mais j’abandonnai toute idée de compétition. Des contacts fédéraux me permirent de postuler pour devenir sparring-partner. J’obtins la qualification. Depuis, mon travail consiste à me rendre disponible pendant la quinzaine parisienne pour renvoyer la balle à des joueurs d’un niveau environ douze ou treize fois supérieur au mien, si tant est que l’on puisse multiplier une entité zéro par des chiffres honorables sans les déshonorer. Nous sommes un certain nombre d’anciens professionnels de la défaite, de classés cinq-centièmes, d’espoirs résorbés et de lucides précoces à vivoter ainsi. Nous remplissons des fiches en décrivant le plus fidèlement possible notre style de jeu et, selon l’adversaire qui se présente à eux, les cadors du circuit choisissent l’un d’entre nous pour rôder sur un court la tactique adéquate. Un jour on nous appelle ; nous devons être présents.

On m’appelle souvent. Je présente des caractéristiques de jeu qui séduisent les champions. Toutes ces petites choses qui ne me servaient à rien pour remporter des matchs se révèlent aujourd’hui des atouts de première : cette façon que j’ai d’alterner mes revers à une ou à deux mains me permet de répondre à un double critère ; ma taille, dans la moyenne, ma puissance, médiane, et mon intelligence de jeu, sommaire, s’adaptent à toutes les circonstances. Et puis je crois que les joueurs aguerris prennent plaisir à me retrouver : professionnellement, je leur rappelle de bons souvenirs.

Ne vous méprenez pas : ces paroles ne dissimulent aucune amertume. Jamais je n’ai été aussi heureux que depuis ma reconversion. Comme c’est épanouissant de se trouver enfin ! Par d’étranges circonstances, j’étais prédestiné à ce rôle de répétiteur. Passer professionnel servit d’épiphanie. Marion que j’évoquais : depuis bientôt huit ans, sans le savoir, j’exerçais à ses côtés des fonctions de sparring-partner. Quand j’arpentais le circuit, la distance et mes défaites successives me faisaient percevoir notre relation à travers un prisme déformant : je la croyais normale. Epiphanie ! Désormais établi solidement à Paris, je comprends que Marion, comme les autres, m’appelle à l’occasion et je dois être présent. Il en va de même pour mon logement : du temps de mes voyages, ne pas avoir d’appartement n’était pas un objet d’inquiétude. La précarité de mes nouveaux revenus me changea en paria pour les propriétaires. Je finis par trouver une chambre isolée dans une immense colocation. On fit appel à moi pour compléter le loyer suite au désistement d’une étudiante chinoise. Je rends service. C’est un peu mon métier. La même logique prévaut pour ma voiture, mes amis, ma naissance.

Je regagnai donc la ligne de fond de court, les bras flasques et l’envie vacillante. Un travail est un travail et je me mis en position de servir. Belluci était en forme. Belluci était chez lui à Roland-Garros. Belluci était un compétiteur dans le sens absolu que peut revêtir le mot. Chaque point lui revenait de droit et si le droit était bafoué, il jetait des regards de meurtrier hongrois. Son anxiété avait de quoi nourrir les discussions dans les hôpitaux psychiatriques. Avant chaque point, il déclinait une série de rituels païens pour canaliser son obsession de la perfection : il se grattait l’oreille, il retroussait son nez, il extirpait la doublure de sa poche gauche pour mieux l’y replacer. Plusieurs centaines de rebonds de balle plus tard, il enchainait avec une intensité totalement hors de proportion compte tenu de l’adversité. Il était numéro un mondial et je commençais à comprendre pourquoi. Depuis un an, il dominait outrageusement le circuit. Il avait déboulé du jour au lendemain pour tout gagner. Les champions d’hier, dont quelques mois auparavant les médias chantaient le génie comme dans les gestes médiévales, se contentaient à présent de sourire jaune sur les photos finales avec des plateaux dans les mains. Au faîte de leur gloire, ils étaient devenus, par la seule arrivée de Bellucci, des icônes vieillissantes.

Belluci me rendait sept ans, mais son corps de buffle et sa confiance postillonnante me donnaient l’impression d’être un enfant puni – puni, ça, je l’étais, il suffisait de jeter un œil au score. Il transpirait comme seuls les obèses savent transpirer. À sa décharge, j’étais en nage : malgré l’heure et le ciel bas, une chaleur orageuse alourdissait l’atmosphère, multipliant par deux le prix de chaque effort en une drôle d’inflation. J’abandonnai une énième fois mon jeu de service et, sans plus m’occuper du score, je me mis en tête de remporter un point sur son service à lui. Lorsque j’y parvins, un peu malgré moi en dépit d’un beau revers glissé le long de la ligne, je détournai les yeux pour ne pas avoir à affronter les siens. Mon attention fut un instant accaparée par un double mixte disputé sur le court adjacent. J’en étais l’unique spectateur. Mais, déjà, mon dos brûlait des réprimandes tacites de l’entraîneur. J’évacuai toutes ces pensées néfastes et retournai en position. Peine perdue : je ne marquai plus un point.

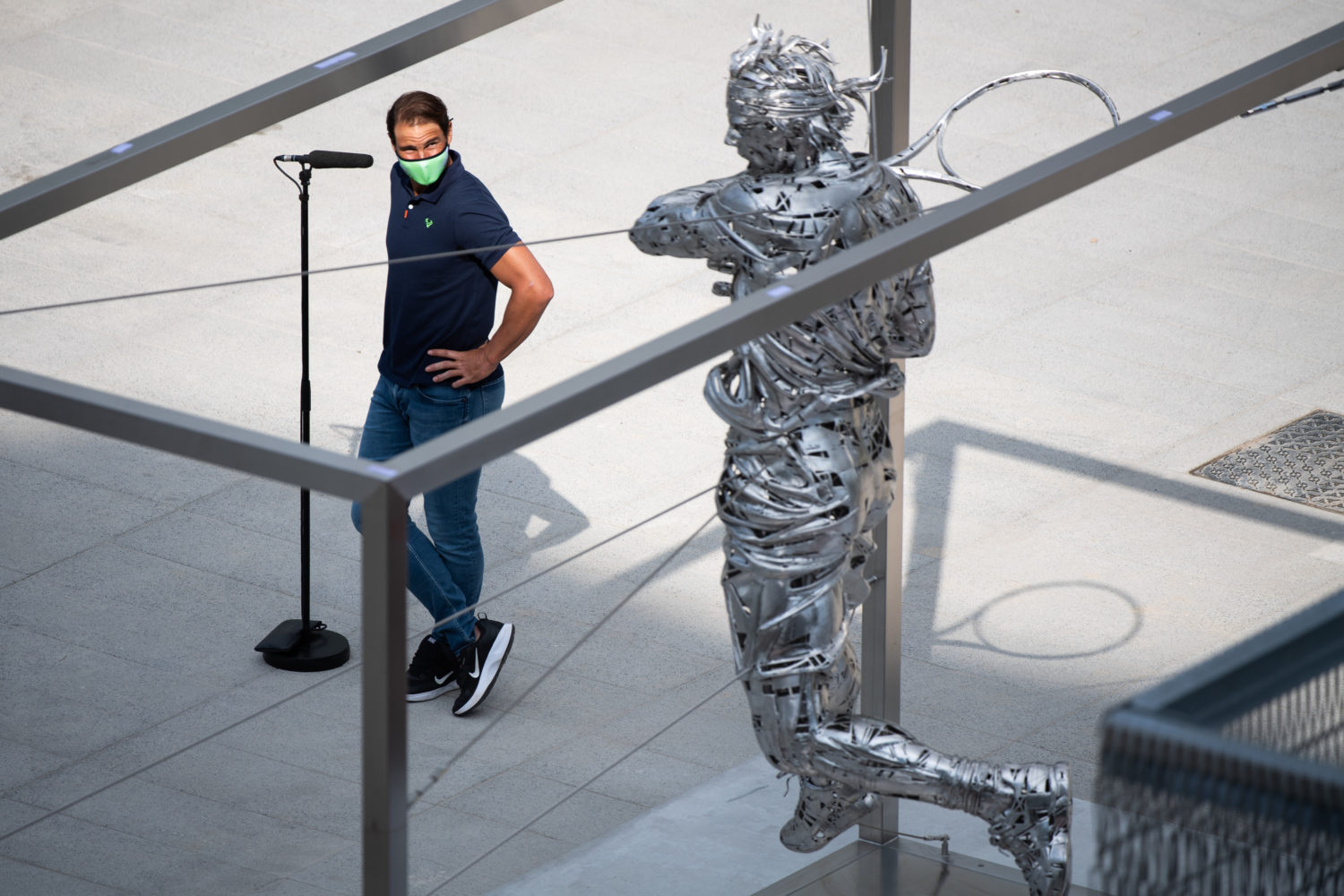

L’équation Belluci est à double inconnue. Elle est insolvable et schizophrénique. Sitôt le match fini, il prit de mes nouvelles, s’assura que la chute ne m’avait pas blessé, me proposant même de demander à son médecin personnel de m’examiner. Il était plus petit que moi et, pourtant, je le voyais grandi, capturé en contreplongée. Comme je déclinai, il se répandit en remerciements à grand renfort de gratifications. Cette déferlante de politesse, avec ses accents de vérité teintés de franche camaraderie, accentua plus encore la peur qu’il m’inspirait. « Un monsieur très bien, très poli ». Je me dirigeai vers la sortie pendant, que, tout sourire, il signait des centaines d’autographes aux enfants. Son match était programmé en deuxième position. Il avait le temps de s’entraîner encore trois heures : nul doute qu’il le ferait.

J’adore Roland-Garros, cette atmosphère feutrée, cette lutte perdue d’avance pour préserver les traditions. Les carrés Hermès, les dégradés de chapeaux Panama, les éclats de rire ostensibles : un air de lawn-tennis sur la plage à Deauville. Les courts annexes du stade sont séparés du centre névralgique par des allées étroites rougies de terre qui, au long de la quinzaine, deviennent irrespirables, prises d’assaut par les visiteurs dont le nombre va croissant. Au sol, tout est orange et aux murs tout est vert : un drapeau irlandais déployé sur Paris. Je me dirigeai par zigzags successifs vers le vestiaire central pour y prendre une douche avant d’aller débriefer de la mission au kiosque d’affectation puis auprès de Claudio. Mercredi, jour des enfants, l’ambiance était au carnaval. Un sponsor du tournoi distribuait à l’entrée des masques plastifiés à l’effigie des joueurs du top dix ; trop la folie : on voyait dans les travées des milliers de Paolo Belluci d’un mètre trente disputer la vedette aux Adam Stern en culottes courtes (à Roland-Garros, les enfants portent encore des culottes courtes), lesquels volaient leur glace à des Sergueï Iejov hissés sur les épaules sous les huées jalouses de Zach Butler boudeurs. Je passai sous l’auvent du Chatrier, saluai le personnel en tenue et descendis les marches.

Le vestiaire était vide, c’est-à-dire qu’il n’était pas tout à fait plein. Pas de star sous le coude, donc pas de journalistes. Sous la douche, je me remis le corps et les idées en place. De cette séance d’entraînement, je retirai deux certitudes : la première que personne ne serait en mesure de reprendre à Paolo Belluci son trophée cette année ; la seconde que j’avais décidément bien fait de quitter le circuit. Pour un tennisman professionnel, jouer Belluci en match, sur un court important, doit créer une terreur proche de celle ressentie quand les parents menacent de vous abandonner à la station Total, là, tout de suite, sur l’A71, parce que les bouchons sont déjà suffisamment fatigants comme ça pour supporter vos pleurs. Je souris à cette pensée, satisfait d’en avoir fini et de pouvoir raconter à qui voudrait l’entendre que j’avais croisé le fer avec le grand patron avant son huitième de finale. J’en étais à prévoir les rajouts à l’histoire et autres petits détails enjolivant mon rôle quand Sergueï Iejov et sa cour pénétrèrent à l’autre bout du vestiaire, suivis par un essaim de caméraman. Il sortait tout juste d’une victoire en doubles. Je rassemblai mes affaires à la va-vite et quittai le vestiaire.

Si Belluci me semble aussi effrayant, c’est en partie parce que son comportement et ses performances sont à ce point exceptionnels qu’ils entachent, par comparaison, la dignité d’un homme comme moi. Se mesurer à Bellucci est aussi vain que de se demander si l’on aurait été résistant en 40 : on ne peut s’empêcher de le faire. Il faut bien reconnaître que Belluci, c’est Stakhanov sans Staline aux manettes. Ça force le respect. Mais, puisque j’évoque Staline, la peur qui émane de Sergueï Iejov est toute différente : c’est une peur méthodique, glaçante, une peur de steppe gelée quand les loups hurlent dans la nuit. Tout chez Iejov prend des airs de violence. Tout son corps a été sculpté pour l’efficacité. Le superflu – les sentiments – a été gommé, raturé, trituré, si bien que lorsqu’il parle, Iejov a toujours l’air de mentir. Sur le court comme dans la vie, il passe pour une véritable teigne : colérique, méprisant, volontiers criard et très imprévisible. Son entraîneur, qui est rémunéré directement par la Fédération de Russie, ressemble davantage à un espion dans un film de Guerre froide qu’à un manager sportif. D’autres indices alimentent cette piste : Iejov s’était payé un sparring à l’année, un Américain du nom de Johnson ; déçu des performances de son poulain, l’entraîneur désigna naturellement le coupable et congédia Johnson après lui avoir cassé le nez avec la crosse d’un pistolet. L’affaire était encore au stade de l’instruction. Bien sûr, le geste de l’entraîneur peut se comprendre : Iejov n’est que numéro trois mondial.

La presse à scandales adorait Iejov, dont les mauvaises manières et la jolie gueule plaisaient au jeune public. Les rumeurs s’accumulaient sur lui comme des boutons sur un visage adolescent. Mais depuis que le Russe a laissé un paparazzi à moitié mort sur le bord d’un canal vénitien, la presse à scandales le laisse tranquille. On le dit très proche du Kremlin et prêt à embrasser d’ici trois ou quatre ans une carrière politique toute tracée en Crimée où les urnes, déjà bourrées, n’attendent plus que lui pour être dépouillées. Iejov est connu pour ses saillies racistes ; on l’a vu, au tournoi de Monte-Carlo, mimer le singe pour déstabiliser l’arbitre angolais d’une rencontre mal engagée, coupable selon lui de favoriser son adversaire. Contre toute attente, il n’a pas été disqualifié.

Fidèle à sa manie de fidéliser autour de lui ses têtes de Turc, Iejov se gardait de faire appel à des sparring extérieurs. De l’élite, il était le seul joueur avec qui je n’avais jamais tapé la balle et je ne m’en plaignais pas.

Les cheveux encore humides, je me mis en route vers la cahutte des sparrings où Michel Le Bas m’attendait. Michel était un fédéral détaché – aucun lien avec le FBI – qui assurait le recrutement des faire-valoir pendant la quinzaine pour le compte du directeur. La Fédération française de tennis était un vivier inépuisable de joueurs de seconde zone et Michel, un temps pressenti pour devenir directeur technique national, n’avait qu’à tendre le bras pour trouver son bonheur.

– Alors, tu as marqué des points ?

– A ton avis ?

– Le staff de Belluci a téléphoné, il ne tarit pas d’éloge – imitant un accent italien : beaucoup d’engagement, de belles variations. Ta fiche a une belle gueule ! Tu finiras peut-être par devenir son sparring attitré.

– C’est la version moderne du supplice de Prométhée. L’éternel recommencement du même point perdu.

– Stern joue un droitier qui frappe à plat, demain. Il cherche quelqu’un pour la fin de journée. Je te mets sur le coup ?

– Je te dis ça en fonction de l’état de mes cuisses dans une heure.

– Auguste, tu es le seul sparring que je connaisse qui serait capable de dire non à Stern. C’est beau, c’est noble, cette volonté d’autodestruction qui t’anime.

– Je n’ai pas dit non. En plus, à l’entraînement, Stern ne force pas. Je te dis dans une heure. Vraiment, Michel. Une heure, pas plus. Tu as vu Claudio ?

– Je crois que Claudio commence à comprendre. Il ne vient plus par ici. Il doit traîner dans le stade. Il traîne toujours dans le stade.

– Je vais l’appeler.

Claudio est un sparring-partner, comme moi. Malgré son nom, il est français, c’est son côté Claude Barzotti. Nous nous connaissons depuis dix ans. Nous perdions généralement aux mêmes tours des mêmes tournois de catégorie B et nous mettions d’accord pour le trajet retour. Mais pour lui, le virage de la retraite ne déboucha pas sur les paysages escomptés. Claudio travaille assez peu. Il traîne une réputation de joueur fantasque et atypique, d’accroc à l’amorti, d’emmerdeur qualifié. Nous ne nous ressemblons pas. Claudio est un mauvais garçon, c’est pour cela que je l’aime bien. Moi, j’ai le cheveu sage et la politesse dans le sang ; il adore les magouilles. Sur son impulsion, nous avons monté un petit commerce qui arrondit mes fins de mois et lui permet de jouir d’un niveau de vie confortable. Claudio n’est pas du genre à se laisser abattre. Comme je pratique les joueurs à longueur d’entraînement, Claudio me fait confiance pour établir des pronostics solides sur les matchs à venir. Au final, nous formons une équipe de bookmakers clandestins qui fixe ses propres cotes. Nos clients sont surtout des agents, des entraîneurs et des sponsors, et puis quelques prête-noms qui signent pour les grands joueurs. Tout cela est construit au vu et au su de tous et participe sans doute de mon succès en tant que sparring.

J’avançai du côté du restaurant des joueurs. La grande pendule Longines indiquait 10h30.

– Pssssttt, l’ami. Tu veux parier un coup ?

– Je voudrais surtout boire un café. Tu viens ?

Claudio, lunettes Allemagne nazie sur le nez, était immergé dans des calculs de cotes sur son IPad. Nous rentrâmes dans le restaurant où un maître d’hôtel nous conduisit jusqu’au bar recouvert de boiseries, comme celui d’un paquebot.

-Tu vas voir, j’ai changé les systèmes de calcul, c’est super précis. Alors, comment allait la brute ?

Claudio déteste Belluci, le jeu et l’époque qu’il incarne, cette ère du tout-physique. Ses idoles à lui montaient à la volée et jouaient pour le plaisir. Il n’aimerait rien davantage que de le voir exploser en vol – sauf peut-être l’avoir prévu et ramasser de l’argent grâce à ça. C’est son droit. Chez moi, la fascination l’emporte sur la critique et l’appât du gain.

– Belluci va gagner le tournoi. Pour commencer, Rosol n’a aucune chance. Ce matin, en deux heures de jeu, il n’a fait que deux fautes.

– Sans vouloir détruire le peu d’estime de toi qu’il te reste, Rosol n’en ferait pas beaucoup plus contre des joueurs comme nous, tu sais.

– Ecoute, je dois jouer Stern ce soir. Je te ferai toujours un tableau de comparaison précis, si tu veux. Mais Belluci est injouable. Sa balle est tellement puissante que je ne pouvais pas placer une seule volée. Avancer dans le court, c’était s’aventurer dans la brume entre les barbelés face à la grosse Bertha. Je ne dis pas ça pour tes lunettes.

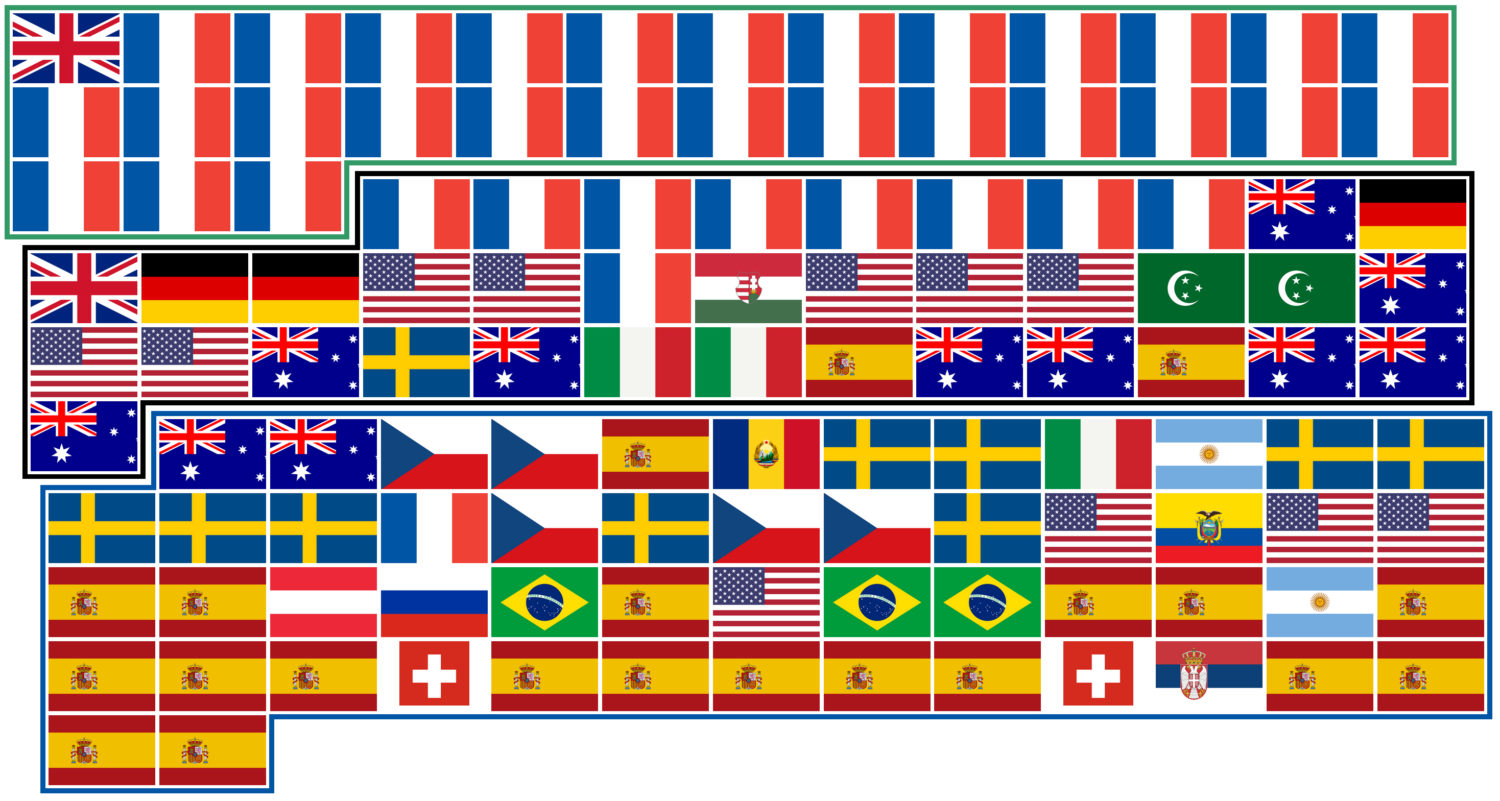

– C’est moins de Stern que de Iejov, dont je me méfierais, si j’étais toi. Refais voir le tableau ? Il leva les yeux vers l’immense panneau noir qu’on voyait sur la place. Hmmm… Tu ne voudrais pas te démerder pour faire des échanges avec Zach Butler ? Logiquement, Belluci devrait le jouer en demies. Ça, c’est intéressant. Parce que si Butler joue bien, Belluci pourrait arriver fatigué face à Iejov ou Stern. Et, alors, ça change tout.

– Tu as déjà vu un jaguar renoncer à bouffer une gazelle par fatigue ?

– Les jaguars vivent en Amérique du Sud et les gazelles en Afrique, donc je crois que les jaguars sont plutôt dans le renoncement en ce qui concerne les gazelles. Essaie de voir avec Michel pour Butler.

– Pourquoi tu ne lui demandes pas, toi ?

– Parce que Butler a des meilleurs souvenirs avec toi qu’avec moi.

– Ah oui : j’avais oublié cette fameuse amortie. En fait, tout le monde a oublié cette fameuse amortie, sauf toi et tes parents.

– Pas Butler.

– Qu’est-ce que tu en sais ?

– Tu le lui demanderas quand tu le joueras. Bon en attendant, j’augmente la cote de Rosol. Je dois passer au stand de télévision pour prendre des paris. Je te croise tout à l’heure ? Tu iras voir le match ?

– Oui, très probablement. Marion m’a promis qu’elle passerait. Viens avec nous : je m’amuserai à ponctuer chaque point par « Je te l’avais dit ».

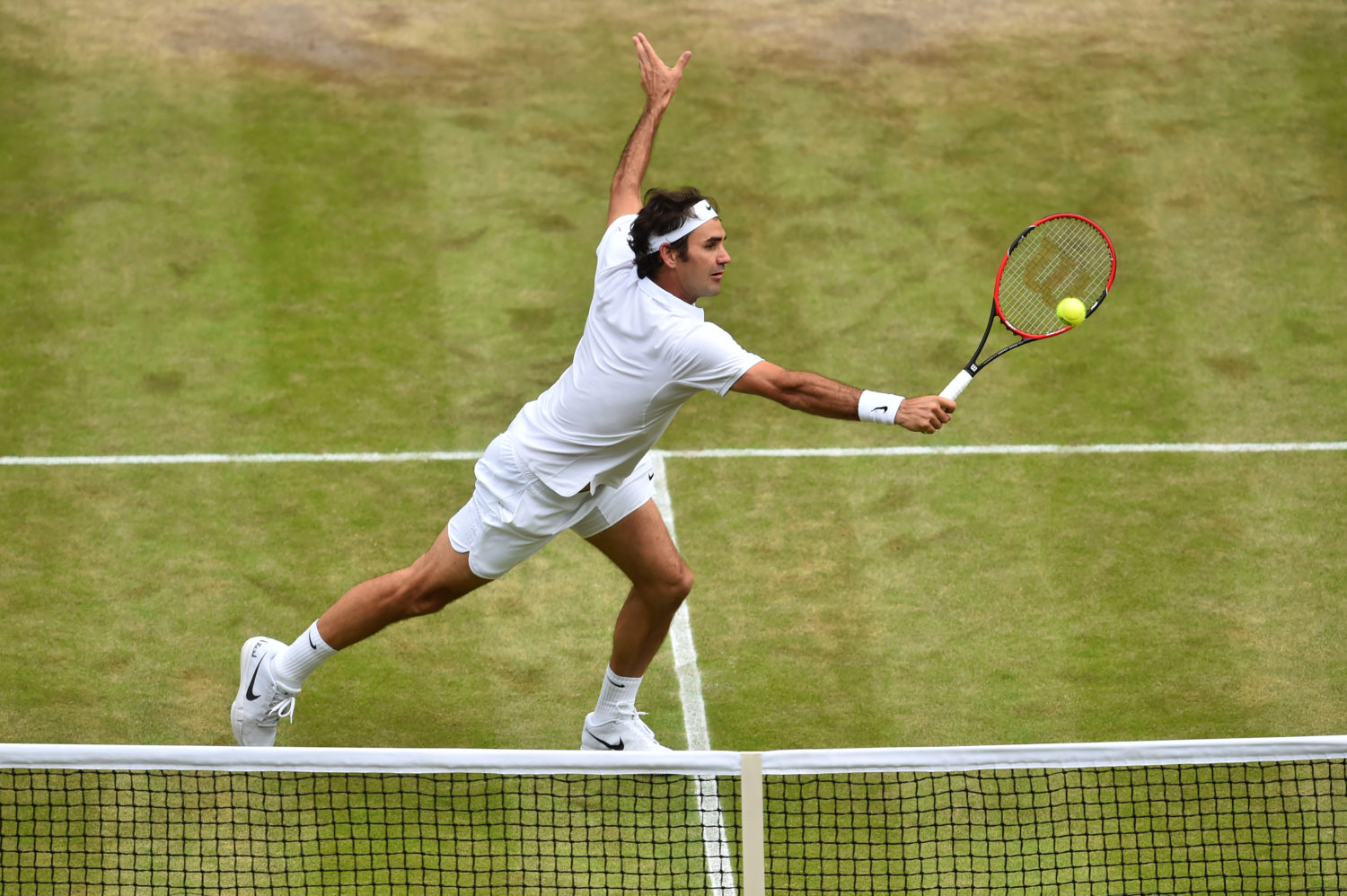

A onze heures, je quittai Claudio et retournai à la cahutte pour confirmer ma disponibilité à Michel. Mes jambes allaient mieux et je tirai fierté de me sentir à nouveau dans le corps d’un athlète. « La récupération, c’est cinquante pour cents du travail », voilà ce que me répétait le coach à longueur de journées il y a encore quelques années. Question récupération, je n’avais jamais trop souffert. C’était plutôt viser dans les limites du court qui me posait des problèmes. J’avais déjà joué Stern l’année passée et je n’en gardais que de bons souvenirs. De Stern émanait un charme démodé, comme un parfum pour dames. Certain de son génie, Stern ne poussait pas face aux adversaires inférieurs. Il réservait ses coups de maître et son sens du timing aux heures de grande écoute. Finaliste malheureux de la précédente édition, Stern m’avait gratifié, quelques heures avant la finale, d’une séance ubuesque où il avait laissé filer toutes mes balles un peu vives qui fusaient dans les angles. Il trimait en marchant. L’incroyable maîtrise dont il faisait preuve ne se traduisait pas par des effets physiques. Stern n’était ni imposant comme Belluci, ni fuselé comme Iejov et il ne cherchait pas, comme le faisait Butler, à briller par sa nonchalance en conférence de presse. Stern était Stern, un homme indissociable du tennis lui-même. On eut dit qu’hors du court il n’était pas réel, de la même manière qu’un étudiant ne peut imaginer son professeur autre part que devant la classe. Pendant dix ans, Stern avait dominé sans la moindre goutte de sueur une assemblée ébahie, émue même par son talent, sans jamais s’étonner de cette domination. Jusqu’à cette finale, l’an dernier, quand Belluci, avec ses tics et ses tacs, avait renversé le public et le score dans l’un des matchs les plus commentés de l’histoire du tennis. Défait au terme de cinq sets qu’il semblait contrôler, Stern n’avait manifesté aucune émotion, se contentant de féliciter son adversaire et lui prédisant, s’il en était encore besoin, un grand avenir dans le tennis.

Les journaux analysèrent ce match comme le premier acte d’une rivalité qui promettait beaucoup : le génie contre la machine, l’enfant de Naples contre le bourgeois de Munich ; on n’avait pas vu pareille opposition de style depuis la confrontation entre Gasparov et Deep Blue. Tout cela tourna court : jamais, lors des dix affrontements qui suivirent cette étrange finale, Adam Stern ne parvint à gagner le moindre set contre son cadet. Il ne semblait pas en prendre ombrage : à croire que Stern, relégué à la deuxième place, occupait toujours le premier rôle dans sa hiérarchie intérieure. Seuls des pronostiqueurs du cœur, comme Claudio, croyaient encore à une victoire de Stern en finale d’un tournoi du Grand Chelem.

Arrivé à la cahutte, je ne trouvai personne. Sur les écrans géants, face aux pelouses artificielles où des promeneurs se prélassaient, bobs Perrier en guise de casquettes, des images d’interviews se succédaient, muettes, dans l’indifférence générale. Je passai ma main derrière le comptoir et tournai le loquet de la trappe à nain qui servait de passage. J’appelai ; Michel s’était absenté. Sur un bout de papier, j’écrivis : « Ok, 19 heures, Stern – Auguste » et m’apprêtai à partir lorsque le téléphone sonna. Par habitude, je décrochai.

– Michel ?

– Non, c’est Auguste Loisel, il semble que Michel se soit absenté.

– Bonjour monsieur, ici Philippe de Meseray. Vous savez où est Michel Le Bas ? C’est impensable ce qu’il se passe, impensable. Il faut que je lui parle.

De Meseray était le directeur du tournoi.

– Non, je ne sais pas où est Michel et, d’ailleurs, je ne sais pas non plus ce qu’il se passe.

– Vous n’avez pas entendu ? Paolo Belluci est en conférence de presse, en larmes. Il dit qu’il est blessé, qu’il est contraint de renoncer à défendre son titre. C’est une catastrophe. Je voudrais dire deux mots au sparring qui l’a entraîné ce matin. Qu’a pu faire ce con – excusez, je m’emporte – pour blesser Belluci ? Vous n’avez pas accès à la liste, par hasard ?

– Mieux que ça : c’est moi qui ai joué Belluci ce matin. Je peux vous assurer qu’il n’était pas blessé.

Mon portable se mit à sonner : Claudio. Je filtrai l’appel.

– Vous pouvez passer me voir ? Vous savez où se trouve le bâtiment administratif ? Montez directement au troisième étage.

Sur le chemin, je reçus un SMS de Claudio : « Di Huggy, ten a d’autres dé tuyaux percer ? » et je remerciai le ciel et mes parents de m’avoir poussé jusqu’au bac. Je longeai le court Suzanne-Lenglen, dépassai le club des loges et bifurquai devant les ascenseurs menant à la terrasse de France Télévision où l’on devait probablement tenir un multiplex de crise. Enfin, je me présentai aux bureaux de la fédération. On vérifia et puis on me laissa passer. Je montai aux étages. De Meseray m’attendait, le visage entièrement ouvert, celui d’un homme qui ne clignait plus les yeux.

– Alors on blesse mes joueurs ? On blesse mes petits champions ? Vous êtes un agent qatari qui vient foutre ma programmation en l’air pour lancer un tournoi concurrent ?

– Je vous assure, monsieur le directeur, que je n’y suis pour rien. Personne ne pourra dire que mon niveau est suffisant pour pousser quiconque dans ses retranchements, alors blesser Belluci ! Quand je suis sorti du court, il y a une heure, Belluci était tout à fait bien, tout à fait bien.

– Il a fait une mauvaise chute ? Dîtes-le moi, enfin ! Il est tombé ? Il s’est tordu la cheville, le poignet ? Le poignet, j’en étais sûr ! Il a les poignets fragiles, ça se sent… Et merde. En conférence de presse, il a refusé de donner des détails sur sa blessure.

– Rien de tout ça, monsieur le directeur, rien de tout ça. Pour moi, en sortant du court, Belluci n’était pas blessé.

– Alors, quand ? C’est le masseur ? Il appuya sur l’intercom – Elodie, faites venir le masseur qui s’est occupé de M. Belluci, je vous prie. C’est un basané, si ça se trouve, il est au service des Qataris. Depuis que Belluci a refusé de participer à leur simulacre de ligue, ils en ont après lui.

– Peut-être que Belluci n’est pas blessé, peut-être que la raison de son abandon est à chercher ailleurs.

– Mais alors qu’il le dise ! Qu’à la presse il raconte ses histoires, ça le regarde. Mais tout de même, il refuse de m’avoir au téléphone. Cela me met dans une position très inconfortable. Je ne peux pas publiquement raconter que Belluci m’évite et je ne peux pas non plus garder le silence.

– Monsieur le directeur, je ne sais pas si je suis la personne compétente pour…

– Oui, allez, allez. Mais si vous apprenez quelque chose dans les vestiaires ou ailleurs, vous me tenez informé, n’est-ce pas, Loiseau ?

– Loisel. Oui, bien évidemment, bien évidemment.

– Et n’allez pas me blesser d’autres joueurs de ce calibre, s’il vous plaît. Puis, à l’intercom – Elodie, prévenez les joueurs que le programme est bouleversé.

Ne pas avertir les instances du tournoi ne ressemblait pas à Belluci, dont j’ai déjà longuement vanté la courtoisie. Au dehors, son nom ricochait de bouche en bouche, accompagné de théories plus intrigantes les unes que les autres. Son visage contracté par l’effort, arboré à outrance par des enfants masqués générait un drôle de malaise que le ciel, de plus en plus bas, couvrait d’un voile obscur. Laurent Rosol, sous le feu des caméras comme jamais dans sa vie, réalisait par contumace sa plus grande performance en Grand Chelem en atteignant les huitièmes de finale. On le sentait tendu : pas facile de contenir sa joie pour commenter gravement la blessure d’un confrère que « l’on respecte énormément ». Rosol, numéro quatre français et dernier espoir – vain – des supporters chauvins : Médiamétrie tenait sa coqueluche. Pour tout vous dire, j’étais content, moi aussi, de savoir que Laurent, après tant d’années d’errance, était parvenu à accomplir quelque chose. Sa carrière était à ce point mal embarquée qu’une entreprise de spray pour chaussures l’avait approché l’année précédente pour lui apporter son soutien financier contre exploitation de son image : combiné avec les timides « Allez Rosol ! » qui, à l’occasion, retentissaient des tribunes de courts peu prestigieux, cela dresse un tableau plutôt caractéristique. Bref ; cela n’ôtait rien au mystère qui entourait la défection de Belluci. D’autant que, depuis le début de sa carrière, il n’avait jamais abandonné une seule fois.

Je retournai au vestiaire des joueurs pour prendre la température. L’ambiance était au caprice pour tous ceux dont les matchs, prévus en toute fin de journée, se trouvaient soudain avancés. Pour préserver leur intégrité physique, les organisateurs avaient décidé de maintenir en l’état le programme de Iejov, qui devait jouer le troisième match contre un jeune espoir mexicain. Deux Espagnols, terriens de catégorie B, balançaient leur gilipollas en attendant la fin du match qui désormais précédait le leur. Très digne et en chaussure cirée, la direction présentait ses excuses en un anglais parfait. Je saluai quelques connaissances. Le retrait de Belluci n’étonnait pas beaucoup : « Tu as vu le rythme qu’il impose ? Il ne peut pas tenir comme ça, le mec, c’est normal que ça craque » et autres idées toutes faites qui niaient par leur fondement logique la nature essentiellement inhumaine de Paolo Belluci. A cet instant, Marion m’appela et je la fis patienter, le temps de regagner la surface.

– Salut champion. Je suis à l’entrée visiteurs. Je t’attends.

– J’arrive.

– On ne va pas voir Belluci, alors, si je comprends bien ?

Je n’avais pas pensé à cet aspect des choses. C’est drôle de voir comme un dysfonctionnement infime chez un athlète italien né sept ans après moi dans une banlieue de Naples peut venir pourrir ma vie sentimentale.

– Tu verras : Gonzalez et Lopez jouent très bien. Ils gagnent à être connus. Ça va être un super match, un beau bras de fer, beaucoup de variations…

Je mentais, bien sûr, et Marion le savait ; mais ma double qualité de sparring-partner auprès des joueurs et d’elle lui interdisait de remettre en cause mes jugements sur le sport d’une part et sur le monde, de l’autre, car cela aurait signifié dans un cas comme dans l’autre qu’elle accordait à mes opinions une réelle importance. Bras dessus, bras dessous, nous prîmes la direction du Philippe-Chatrier.

– Claudio sera avec nous.

– Ah. Claudio. D’accord. Bonjour Claudio !

Claudio était déjà avec nous. Le festival commença.

– « Tu verras, il est en forme. Personne ne peut le battre. Rosol n’a aucune chance ». Qu’est-ce que tu me fais rire, Auguste ! Tu as autant de clairvoyance dans tes pronostics que sur le court lui-même.

– Ne me dis pas que tu avais parié, Auguste ?

– Non, bien sûr que non il n’avait pas parié. Mais il semblait tellement sûr de lui ! Je crois que je vais revoir les termes de notre contrat. « Aucune chance »… Quelle blague !

– Attention, Claudio, je te rappelle que tu parles à un type qui a le même profil de carrière que Bjorn Borg.

L’humiliation dont vous êtes le héros.

– Bon, entrons.

En temps normal, j’aurais pu obtenir une place dans les loges, au bord du court, au plus près des joueurs. Mais la présence de Marion, ainsi que la programmation, alléchante, étaient venues contrecarrer mes petites habitudes. J’avais réussi à négocier deux places côtes-à-côtes en tribune Borotra. Quant à Claudio, il pouvait s’installer là où il le souhaitait.

– Les loges, ce n’était pas possible ?

– Non, il y avait trop de monde. Belluci, tout ça, tu sais bien.

– Mais à présent que Belluci ne joue pas ?

– A présent, on pourrait trouver une place dans les loges, mais pour ça il faudrait se rendre à la billetterie et c’est au-dessus de mes forces.

– Ce que tu peux être grognon !

Le match précédent touchait à sa fin. Un demi-de-mêlée russe jouait les prolongations contre un jeune Tchèque dont le style ressemblait à s’y méprendre à celui d’Adam Stern. A croire qu’Ambrosz Cerny, plutôt que de jauger ce qu’il lui fallait faire, se demandait avant chaque frappe ce qu’aurait choisi de faire son idole. Résultat : il commettait des fautes. Face à lui, la vitesse moyenne des services avoisinait les deux-cents treize kilomètres par heure. Si peu de points avaient été disputés dans la quatrième manche, séquencée par les aces du Russe et sa maladresse en retour, qu’on aurait pu confondre la confrontation avec un entraînement au service, chacun de son côté. Le tie-break tourna finalement à l’avantage du Tchèque qui leva les yeux au ciel, fit un signe de croix, avant d’honorer son adversaire d’une accolade humide ; le Russe était immense et, quand ils s’embrassèrent, Cerny s’apparentait à un ouistiti nain accroché à sa mère. Le speaker, un ancien joueur français devenu chauve depuis, se fendit de compliments plurilingues et, pendant l’interview de la baby doll – le mastodonte avait quitté le court sous les applaudissements – je me retournai vers Claudio.

– Non, mais sans rigoler, je ne comprends pas ce qu’il s’est passé. Quand j’ai quitté Belluci ce matin, je t’assure qu’il sentait la bête ; je veux dire : c’était un roc, un truc qui ne s’effrite pas : tu peux foutre toute l’eau salée que tu veux dessus, le machin reste intact. Ça cache quelque chose cet abandon.

– Tu sais comment c’est : on est chaud, tout va bien, on se donne à fond ; et dès que les muscles refroidissent, c’est là que, patatras, tu te rends compte que tout ne tourne pas rond.

– Peut-être, mais les mecs comme ça sont surentraînés.

– Il aura eu un doute, une petite peur, et il aura préféré jouer la sécurité plutôt que de bousiller sa saison en traînant un sale truc.

– Tu vois bien que ça ne cadre pas du tout avec la personnalité de Belluci. Et puis, sans vouloir faire de la psychologie, c’est ici, sur ce court, qu’il s’est révélé au monde. Je ne le vois vraiment pas abandonner pour une petite frayeur au moment précis de confirmer sa domination absolue sur le circuit.

– Oh la la, Auguste, n’essaie pas à nouveau de mettre sur pieds une théorie du complot.

Dois-je le préciser ? Marion terminait – depuis bientôt cinq ans – une thèse de sociologie du sport. Je l’avais rencontrée quand elle n’était encore qu’en Master. Elle m’avait demandé de répondre à un questionnaire. L’entretien terminé, j’étais resté pour elle un long sujet d’étude. – Le jour où, à la suite d’une lecture, j’avais émis des remarques sur le World Trade Center, j’avais été rangé dans la catégorie « complotistes incultes » où il faisait très sombre et dont il n’était pas si facile de s’échapper.

Le speaker annonça une pause d’un quart d’heure et les équipes techniques entamèrent le travail de nettoyage du court. Quatre assesseurs entre deux âges passaient avec minutie le filet sur le court au rythme de gambade ; six autres balayèrent à pas chassés les lignes ; les trois derniers, statiques, arrosaient la terre pour la graisser un peu. Dans les rangées, des bobs et des panamas dessinaient une corrida d’allées et venues et, dix minutes après le départ du speaker, les arbitres de ligne, pénétrèrent sur le court selon leurs rites à eux, faisant le tour des bâches en file indienne jusqu’à ce que chacun ait gagné sa place attitrée et que la file indienne se résorbe d’elle-même. Vinrent ensuite les ramasseurs de balles, quelques photographes qui déployèrent leurs objectifs en contreflanc des tribunes latérales ; enfin, l’arbitre de chaise. Le speaker fit son retour, déclinant, fiche après fiche, le nom des belligérants :

– Le premier qualifié pour ce troisième tour est espagnol. Il a vingt-six ans, il est né à Valence en 1988. Professionnel depuis 2007, il mesure un mètre soixante-quinze pour soixante-quinze kilos. C’est un gaucher qui joue son revers à deux mains. Son meilleur classement, c’est en 2010 qu’il l’a atteint en accédant à la treizième place mondiale. Cette année-là, il avait gagné les tournois de Rio, Marseille et bien sûr de Valence, chez lui. En 2011 il a notamment atteint la finale des tournois de Doha et de Barcelone, s’inclinant à chaque fois contre Adam Stern. En 2013, après une année passée à soigner les blessures, il revient et atteint les huitièmes de finale de l’Open d’Australie, battu à nouveau par Adam Stern, futur vainqueur. Deux mois plus tard, il remporte le tournoi de Casablanca en battant José Lopez lors de leur unique confrontation. L’an dernier, après une belle résistance, il s’est incliné ici, à Roland-Garros à ce stade du troisième tour contre Paolo Belluci. Je vous demande d’applaudir très fort Artuurrro Gonzalez !

Les applaudissements étaient timides tandis qu’il faisait son entrée sur le court.

– Face à lui, le numéro vingt-deux à l’ATP, meilleur classement de ce champion. Il est né lui aussi en Espagne, à Alicante en 1990. Il a vingt-quatre ans et mesure un mètre quatre-vingt pour soixante-douze kilos. Il est passé professionnel en 2009. L’an passé, il a surpris tout le monde en disposant de Segueï Iejov au troisième tour du Masters 1000 de Monte Carlo avant de s’incliner contre Zach Butler en trois sets au tour suivant. Ses bonnes performances tout au long de la saison lui ont permis de faire un bond de quarante places au classement, passant de la 70ème à la 30ème place mondiale. Cette année, il a atteint les huitièmes de l’Open d’Australie où il s’est incliné contre le Français Simon Perreau, ainsi que la finale du tournoi de Casablanca, battu donc par son adversaire du jour, Arturo Gonzalez. Merci d’accueillir comme il se doit Joooosé Lopez !

A l’applaudimètre, l’absence de Belluci se faisait cruellement sentir. Lopez gagna le tirage au sort et, après un bref échauffement, il se mit à servir.

Le ciel se couvrait de plus en plus. Un vent tiède rafraîchit l’air. Marion s’ébroua et, dans un geste un peu tendre, se blottit contre moi. A deux partout, les premières gouttes commencèrent à tomber sur le court. On rameuta les bobs, on s’empara des Panamas, quelques parapluies de déplièrent. Menacé par des balles de break, Lopez se tourna vers l’arbitre en réclamant l’interruption, arguant que le sol était glissant. Je sentais à ma gauche le regard malicieusement satisfait de Marion.

– Génial, Roland-Garros, génial. Il fait froid, les stars abandonnent et il pleut. La prochaine fois on ira au cinéma. Tu m’étonnes que les Qataris essaient de développer un tournoi concurrent.

L’arbitre parla dans son talkie-walkie et le superviseur ne tarda pas à entrer sur le court. Avec ses mocassins, il effectua des esquisses de glissade, pencha la tête à gauche, pencha la tête à droite, et s’en fut voir les joueurs qui, assis sur leurs bancs, bougeaient leurs cuisses pour amasser de la chaleur. Ils s’entretinrent quelques minutes puis les têtes de l’arbitre et du superviseur hochèrent de concert. Les joueurs récupérèrent leurs affaires et l’arbitre annonça au micro.

– Mesdames, Messieurs, le match est interrompu en raison de la pluie.

Comme il disait cela, les gouttes s’intensifièrent et, de nouveau le personnel d’entretien se déploya en courant. A dix de chaque côté, ils déplièrent la bâche verte sur toute la largeur du court, opérant la jonction des deux rives au niveau du filet, devenu promontoire recouvert de plastique.

– On va boire un coup, en attendant ?

Nous n’étions pas les seuls à avoir cette idée. Nous sortîmes unité par unité du stade et retrouvâmes les spectateurs massés sous ses auvents bétonnés en contrebas. Les travées s’étaient vidées. A notre tour, nous nous rendîmes au restaurant des joueurs pour y boire une bière. Soudain, une détonation accapara notre attention, suivie aussitôt de poussières étoilées.

– Un feu d’artifice ? Ils ne lésinent pas.

– Un verre de vin chaud, pour moi. J’ai horreur de la bière.

Pour y boire une bière et un verre de vin. Pardon Marion.

Attablés, sur fond de confidence – Claudio était passé aux toilettes – elle me dit :

– Cela dit, tu as peut-être raison, pour Belluci. C’est vrai que je ne le vois pas abandonner comme ça. Tu penses que ça pourrait être une histoire de dopage ?

– Ça t’arrangerait bien pour ta thèse, toi, non ?

– Non, mais sincèrement.

– Sincèrement, je ne crois pas. Autant Iejov, il y a des rumeurs. Mais Belluci, malgré son physique de buffle, c’est un boyscout… Et puis, s’il avait été question de dopage, le directeur aurait été au courant ; or il m’a fait une de ces scènes !

– Il a peut-être joué la comédie ! Ecoute ça : le directeur couvre des affaires de dopage. Belluci est contrôlé positif. Peut-être même l’était-il l’an dernier. Le directeur est en danger. Il fait taire les médecins et négocie avec Belluci pour qu’il se retire du tournoi, le temps pour lui de se retourner auprès de l’ATP et de la fédération. Ça se tient, non ?

– Cela pourrait se tenir avec tout le monde, sauf avec Belluci. C’est un gamin qui adore le sport qu’il pratique, qui le vénère. Il a plus de respect pour le tennis que pour lui-même. Il n’irait jamais le salir en prenant des pastilles. Ça ne colle pas. Non, il faut que je me fasse une raison, voilà. Belluci est blessé.

– Nous n’avons jamais les mêmes idées au même moment, pas vrai ?

Elle m’embrassa sur la joue. Claudio revint et, sans un mot, nous désigna les écrans.

– Il s’est arrêté de pleuvoir. Ils vont bientôt reprendre. On y retourne ?

Profitant qu’il était déjà parti, je mis les trois verres sur la note de Claudio et gagnai l’extérieur à mon tour. La foule se pressait devant le stade et nous dûmes attendre de longues minutes avant de pouvoir retrouver nos places. Le personnel d’entretien faisait à peine son entrée sur le court quand nous nous assîmes. Ceux qui s’étaient pelotonnés sous leurs parapluies regardaient dans le vide ou bien lisaient un livre. La caméra panoramique, suspendue à un fil, effectuait des prises de vue du stade depuis le ciel. Elle se mit en mouvement, signe que les télés reprenaient le direct. D’ailleurs, les cameramen qui s’étaient absenté lors de la suspension revenaient à leur tour, certains munis de sandwichs.

Les dix personnes qui avaient installé la bâche se rapprochèrent du filet pour la remettre en place. Ils attendaient le signal du superviseur qui ne tarda pas à le leur transmettre. A trois : une, deux, trois. Ils prirent chacun leur bord et se dirigèrent vers le fond du court à marche forcée. D’abord, personne ne remarqua rien. C’est Marion qui, me tirant par la manche, me fit entrevoir l’anomalie.

– C’est quoi ce truc, là, près du filet, devant la chaise d’arbitre ?

Quelqu’un, depuis les loges, se mit à pousser des hurlements. Les équipiers se retournèrent et la bâche leur échappa des mains. Le superviseur accourut sur le court. Enfin, la caméra suspendue se détourna de la scène ; je me redressai : ce truc, c’était l’énorme corps monstrueusement musclé, atrocement imberbe et privé de vêtements de Paolo Belluci, que les assesseurs, en retirant la bâche, venaient de mettre à nu. Il semblait techniquement impossible que le corps ait pu se glisser sous la bâche sans que personne ne s’en rende compte.

– Je crois que je commence à trouver ce match tout à fait passionnant.

– Marion ! Tout de même, c’est Belluci

– Espèce de midinette. Viens, on se rapproche.