Non, non, rien n’a changé…

Par Raphaël Iberg

… tout, tout a continué. Nous ne sommes pas en 1971 et la Guerre du Vietnam est bel et bien terminée, mais un œil distraitement jeté au journal télévisé du soir nous obligera à admettre que ces paroles n’ont malheureusement pas pris une ride. Et surtout, avoir une chanson des Poppys bloquée dans la tête en mode repeat pendant au moins 48 heures après avoir parcouru une bête chronique tennistique, ça n’a pas de prix, voyons. Ne nous remerciez pas, ça nous fait plaisir. Tiens, 48 c’est peut-être aussi le nombre de titres majeurs avec lequel Novak Djokovic finira sa carrière aux environs de l’an 2043, moyennant quelques déchirures abdominales, douleurs à la cuisse à la guérison miracle, disqualifications et autres expulsions du territoire en cours de route, histoire de laisser l’illusion d’une chance à ses faire-valoir. Et pourtant, le Serbe n’est pas uniquement le baobab qui cache une forêt d’arbustes rachitiques drôlement clairsemée en termes de continuité au sommet.

Car oui : tout, tout a continué malgré les apparences de changement véhiculées par la narration de Netflix et les quelques ajustements cosmétiques vendus comme des révolutions par les instances suprêmes de la petite balle jaune. Prenez le cinquième set se terminant par un super tie-break en 10 points (oui, Danielle, 10 points, pas 7) à Melbourne. On pourrait tout aussi bien jouer un set unique en 3 jeux no-ad gagnants avec un pierre-feuille-ciseaux en mort subite à 2 partout : à partir du moment où certains matchs démarrent après 23 heures en première semaine, le problème de l’équité sportive reste entier pour ce qui restera de celui qui s’en sortira et devra enchaîner. Oui, mais vous comprenez, on a toujours fait comme ça, dixit Craig Tiley, docteur honoris causa ès langue de bois. Tous aux abris, l’artillerie rhétorique lourde est de sortie.

On a toujours fait comme ça, en effet. Que dire de l’énième séjour à l’infirmerie du colosse aux articulations d’argile de Manacor ? On connaît l’histoire, c’est peu ou prou la même depuis 2005 : impasse sur le Sunshine Double, tornade de prédictions catastrophistes sur les Internets (laissons cela aux trolls de France et de Navarre, ils finiront bien par avoir raison sur ce point, à l’usure), retour poussif en pleine saison de terre battue et quinzième victoire à Paris, raquette dans une main, béquille dans l’autre, perfusion d’antidouleurs au changement de côté. Au passage, à l’instar de Dino Baggio (mieux vaut tard que jamais), un jour on se posera peut-être la question d’une nouvelle limite au niveau des produits autorisés ainsi que de leur danger sur le long terme, surtout lorsque l’un d’eux vous permet d’éliminer toute sensation dans l’un de vos membres pendant toute une quinzaine. Enfin probablement pas, on a toujours fait comme ça après tout.

Ne reste plus qu’à s’occuper de l’éléphant qui attend sagement dans un coin de la pièce depuis le début de cette chronique. On veut évidemment parler des vacances du pouvoir qui commencent à sembler éternelles sur le circuit WTA. Celles qui existeraient d’ailleurs également chez son équivalent masculin si ce qui est désormais un Big Two ne jouait pas les prolongations. True Detective, vous connaissez ? C’est ce que le tennis féminin est devenu depuis une petite dizaine d’années : une série dont chaque saison est un stand alone et met en scène un casting complètement renouvelé par rapport à la précédente. Le dernier épisode en date au moment de commettre ces lignes a été tourné à l’Open d’Australie avec la présence de seulement trois membres du top 20 en quarts de finale (plus qu’une en demi-finales) et celle encore plus parlante de deux anciennes détentrices du trophée en tout et pour tout au premier tour. Deux joueuses qui ont en plus réussi l’exploit de s’y affronter directement, la faute à leurs chutes respectives au classement.

Les causes de ce vide intersidéral sont mul- tiples : le déclin puis la retraite (oui mais non, enfin peut-être pas) de Serena Williams, la santé mentale (à des degrés divers) de Naomi Osaka, Ashleigh Barty et Iga Świątek, les trois seules vraies patronnes potentielles que le tour a connues depuis. Et peut-être aussi les attentes immédiatement démesurées produites par une seule performance complètement improbable, notamment en Grande-Bretagne et au Canada, mais surtout en Hexagone (encore une donnée immuable depuis une certaine couverture de Tennis Magazine en février 1996) avec l’exemple récent de Caroline Garcia, qu’un seul automne prometteur a suffi à bombarder favorite (médiatique) Down Under avec le résultat que l’on sait.

En ce qui concerne notre perpétuelle surprise suivant l’apparition quatre fois par année d’inconnues au bataillon dans le dernier carré d’un tournoi majeur (il va falloir finir par s’y faire), on pourrait encore citer le tristement célèbre « monstre » que Roger Federer disait avoir créé en 2008 pour l’expliquer. Celui qui nous a longtemps fait croire que trois cleptomanes en série qui escamotent toute l’argenterie de la création pendant presque 20 ans est de l’ordre de la normalité.

En espérant vraiment se vautrer lamentablement dans nos pronostics en trébuchant sur la doublure trouée de notre manteau de Nostradamus du pauvre, on vous annonce donc qu’au début du mois de janvier 2024, comme chaque année, on s’enthousiasmera sur la formidable saison du renouveau qui nous attend, avec en toile de fond cette fameuse prise de pouvoir de la Next Gen (jamais la Current Gen, la faute à la Forever Gen) que l’on prédit depuis des temps immémoriaux (c’est-à-dire très loin dans le Tsitsipassé pour ceux qui ne suivent pas). Et on aura probablement encore faux sur toute la ligne de fond de court. Non, décidément, rien n’a changé.

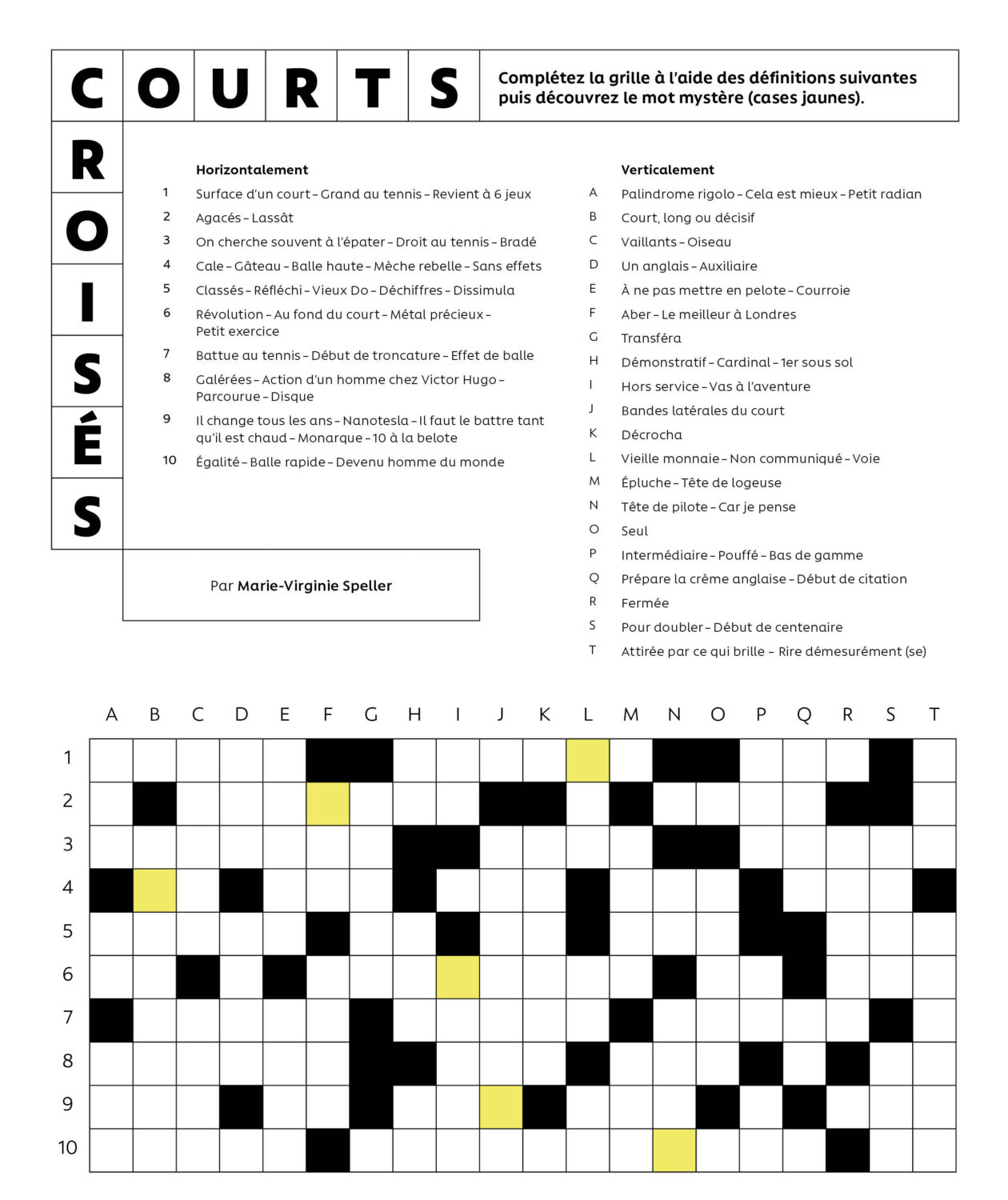

Article publié dans COURTS n° 14, printemps 2023.