CHAPITRE IV – Claudio se prend pour Chang face à Lendl

Chapitre I – Roland

Chapitre II – On achève bien les buffles

Chapitre III – Tragédie racinienne

– Belluci dopé ; on va lui retirer ses titres !?

L’Équipe du jour, déplié à la verticale, avalait de son être tout le spectre visible ; mais je devinais que, derrière le journal, Claudio avait cet air effaré de celui que l’URSSAF, en grande faucheuse informatisée, vient de rappeler à son bon souvenir.

– Parce que j’ai gagné beaucoup d’argent avec sa victoire l’an dernier et je crois que les clauses ne sont pas claires, à ce sujet, dans les contrats. Si jamais les gens viennent réclamer, c’est la banqueroute ! C’est la banqueroute, Auguste ! Auguste ? Tu m’écoutes ?

Oui, mais distraitement. Je devais retrouver Butler dans une heure et, les traits tirés, j’avais autant envie de jouer au tennis que de me baigner dans un bassin d’eau croupie en compagnie de piranhas.

– Mais non, on ne lui retirera pas ses titres. T’en fais pas, va.

Inutile d’argumenter outre mesure. Même une lettre officielle avec sceau et tampon signée d’un président aux titres à rallonge n’aurait pu absorber son angoisse du moment. Marion m’avait abandonné en arrivant au stade, arguant de choses à faire du côté du Tenniseum où, selon le petit garçon rencontré la veille, l’altercation entre les deux entraîneurs avait eu lieu. Je savais, par rumeur interposée, qu’Andrea Belluci était à l’heure actuelle entendu par l’inspecteur Racine et je plaignais silencieusement le traducteur de cet échange immanquablement voué à l’incompréhension.

Sur la table du café, un exemplaire du programme traînait et j’y posais les yeux. Stern, Iejov et Butler étaient attendus sur les courts pour leur huitième de finale bien qu’ils ne fussent pas inscrits dans la même partie de tableau : la faute à la désorganisation liée aux évènements qu’on sait. Stern jouerait Romanov, un droitier pas maladroit, Iejov devait en découdre avec le douzième mondial, Sir Alan Ridgerstone, un Gallois gaucher et porté sur l’attaque ; Zach Butler était quant à lui attendu en milieu de journée pour affronter Gambill, son compatriote et partenaire de Coupe Davis – bien que Butler se soit abrité derrière de prétendues blessures pour s’épargner toutes les rencontres de Coupe Davis au cours des trois dernières années, au grand désespoir de la fédération canadienne qui enchaînait les repêchages. Un dernier huitième opposerait en fin de journée le vétéran australien Mankelevic, toujours placé malgré une calvitie galopante, au Belge Marlon Berst, de dix ans son cadet. Pour l’heure, les filles cavalaient sur les courts. Butler poussait d’ailleurs le je-m’en-foutisme jusqu’à prévoir son entraînement à l’heure précise ou sa compagne, mieux connue pour ses poses suggestives en une des magazines que pour ses performances sur le terrain, devait elle-même disputer un huitième de finale kamikaze contre la numéro 1 mondiale incontestée, Arya Hamilton.

Autour, Roland était désert. Le public, choqué par la faute de goût, convaincu par avance du gel de la compétition ou découragé par les prévisions météorologiques, avait renoncé à faire le bureau buissonnier. Une journée productive qui tranchait étrangement avec le lourd silence qui habitait l’enceinte. Heureusement, les journalistes n’allaient pas tarder à investir les lieux.

Etait-ce la fatigue ? J’étais habité par un mauvais pressentiment. Des gouttes amorcèrent leur chute quand j’amorçai la mienne en direction du terrain d’entraînement.

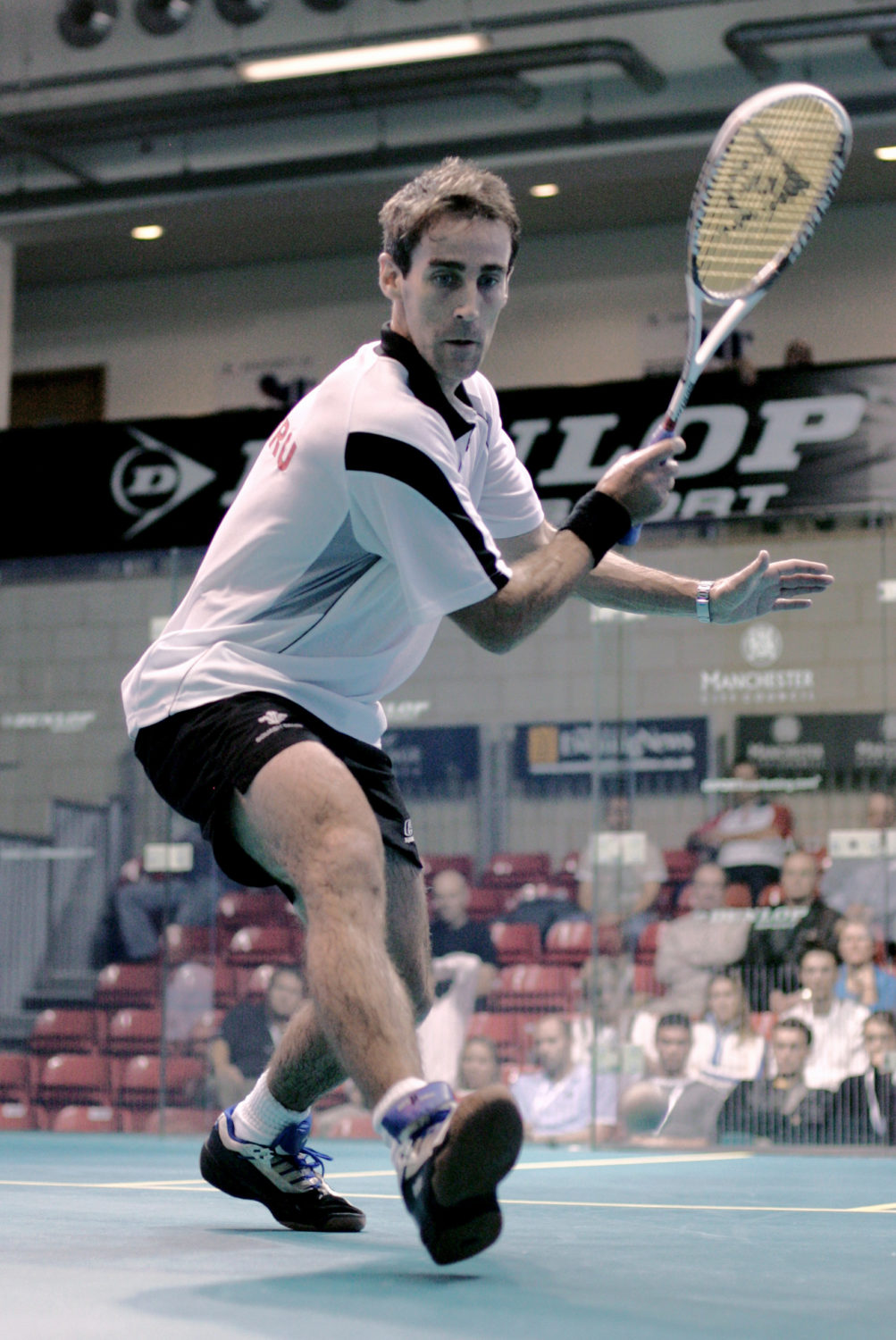

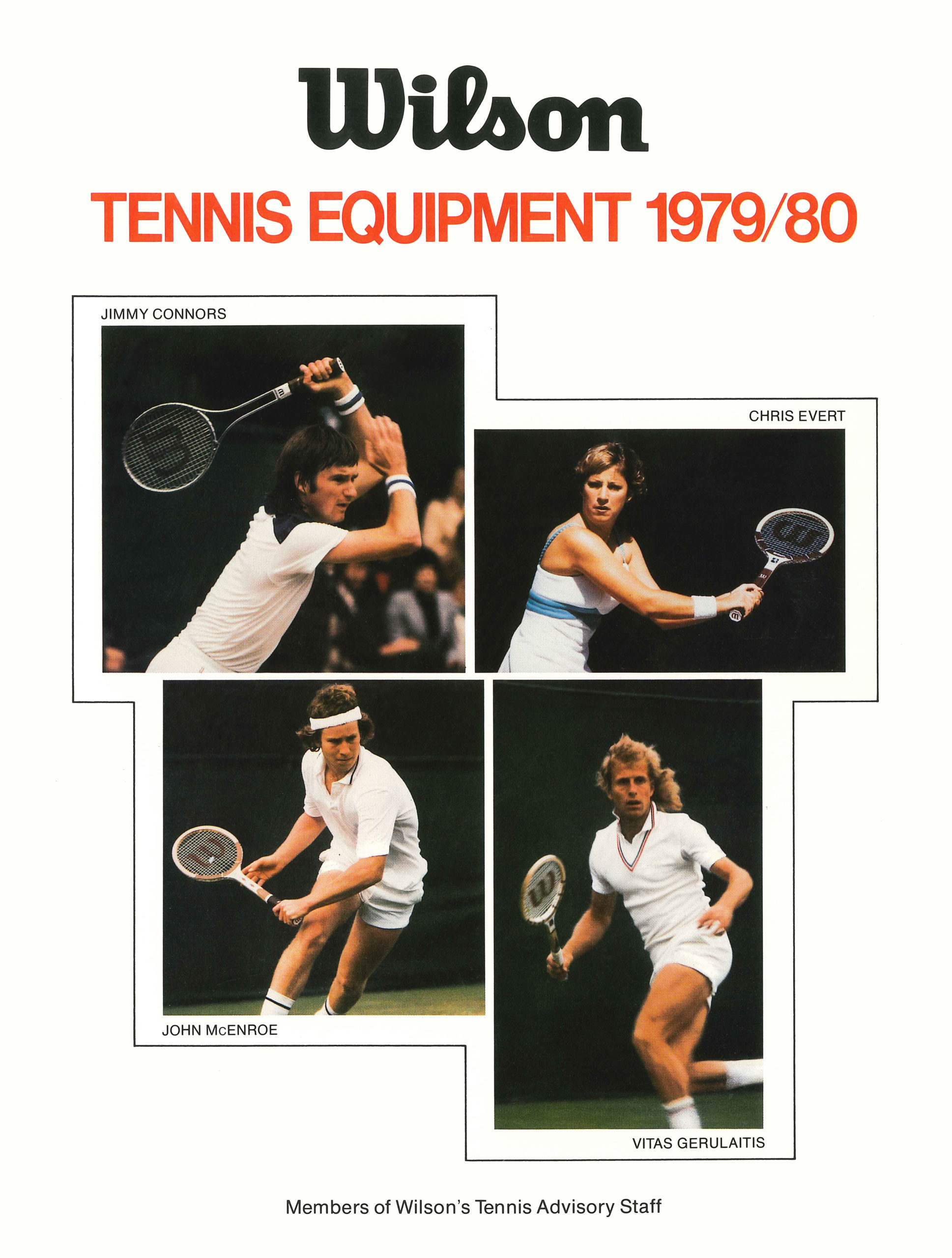

Je n’avais aucun avis sur Butler. Pour moi c’était un genre de gigolo terrible, un type tellement persuadé de briller qu’il s’effaçait de ma rétine sensible aux éblouissements. Dégingandé, relâché à l’extrême, le cou en avant et les yeux globuleux, il me faisait l’effet d’une grenouille aplatie qui aurait enfilé un smoking : amusant, mais très vite oublié. On le savait capable du meilleur comme du pire ; à l’inverse de Belluci ou de Stern, il était coutumier des abandons surprises, des raquettes fracassées, des insultes ou des crachats et savait feindre la blessure pour déconcentrer l’adversaire lorsque tout ne se passait pas comme prévu sur le terrain. Quant au meilleur, il fallait voir son revers.

Le court où je devais le retrouver était situé au bout du parc, face au Bois de Boulogne. Sur le chemin, je m’échauffais un peu, enchaînant mes mouvements de coup droit et de revers ; au fond, j’avais envie de le bousculer un peu. Je ne pensais pas tout à fait rien de Butler, après tout – ou plus justement ce rien n’était pas neutre. J’avais un peu de jalousie pour ses manières aristocratiques, sa culture transpirante et la fascination que sa laideur relative déclenchait chez les femmes. La pluie s’intensifiait, mais je pressentais que Butler s’en moquerait éperdument : les tracas météorologiques n’étaient pas à même de bouleverser son programme, sauf bien sûr s’il s’était agi d’un match mal engagé pour lui, auquel cas les petites gouttes, transformées en déluge par le prisme de ses jérémiades, auraient mobilisé toutes les instances du tournoi. J’arrivai devant le court, Butler était absent. Et ce pressentiment que, plus tôt j’évoquai, s’accentua encore. Les joueurs étaient-ils en danger ? Avais-je vu quelque chose sans m’en rendre compte pour me sentir à ce point nerveux ? J’en étais là de mes réflexions, mon énorme sac de tennis encore zippé sur le banc, les lacets en vrac, quand arriva Butler, flanqué d’un grand maigre en costume anthracite que je n’avais jamais vu. Ils firent le tour de la grille pour gagner l’entrée du court. Les deux hommes parlaient fort en anglais, avec un accent canadien prononcé et riaient de bon cœur ; je n’entendis tout d’abord que les fins de leurs phrases mais, à mesure qu’ils se rapprochaient de moi, je saisis le sens de leur conversation dans sa globalité.

– Et donc cet imbécile commence à nous parler d’éthique, de morale, de responsabilité, et tutti quanti. Pour tout te dire, j’avais l’impression d’être vingt ans en arrière quand, pour passer le temps pendant les cours d’éducation religieuse, je faisais semblant de ramasser mon stylo et regardais sous les jupes de la préceptrice embauchée par mère. Et il continue : « Décision collective », « âme et conscience », « valeurs du sport » : bla, bla, bleh, il n’arrête pas. En plus, son accent est vraiment trop : « falûrrs maôrrâles », « técission gollegtife »… J’en avais les larmes aux yeux de rire. Tu sais que je n’ai pas beaucoup d’amitié pour cette mauvaise herbe de Iejov, mais tu aurais vu sa gueule ! Il était au supplice. Donc, sentant qu’il n’est pas prêt de s’arrêter et que, d’épuisement, les joueurs vont bientôt tous se retirer du tournoi, tu vois, juste pour ne plus avoir à subir ça, je commence à l’imiter. D’abord juste les mimiques – le truc qu’il fait avec sa bouche quand il veut avoir l’air sérieux, tu sais, cette petite moue tombante, là, je n’arrête pas. Iejov ne peut plus se retenir : il explose de rire. L’autre s’en rend compte mais continue. Alors j’y vais franchement, je répète tout ce qu’il dit en forçant le trait. Là, tout le monde se marre – sauf Cerny, évidemment, qui espérait sans doute récolter un bon point pour compléter sa collection. Du coup, il est forcé d’arrêter et je me lève pour me lancer dans un contre-discours. Je reprends tout ce qu’il a dit en en détournant le sens et je le vois qui s’effondre complètement, totalement désarmé, redevenu bactérie, Darwin à l’envers. Et surtout je sens que les joueurs sont de mon côté – surtout Iejov, tu penses. Et là, coup de grâce : pour surtout éviter que Iejov ne s’imagine que nous venons de signer une alliance, je sors l’artillerie lourde et je dis : « On ne va quand même pas se recueillir des plombes pour la mort d’un tricheur, d’un type archidopé, on a tous vu les analyses ! Et ne faites pas semblant d’être affligés alors qu’on sait très bien que sa mort nous redonne à tous de l’espoir. » Alors là, dans le mille : Iejov se décompose – je ne sais pas comment il a fait son affaire avec l’ATP, mais vu sa capacité à la jouer Poker Face, il ne tiendra pas cinq minutes en audition – Stern est out et les autres refusent de signer la déclaration commune. A part Cerny, évidemment. Il me fait penser à Oliver Twist arrivant chez Mr. Bronwlown, ce gamin. Quand il verra toute la merde qui se cache dans la cave de Brownlown, il va tomber de haut. Ah ! Nous y voilà. On y va ?

– Pas bonjour, pas au revoir.

En garde ! Et tâchez de tenir le rythme, sinon mon frère prendra le relai et vous ne travaillerez plus jamais pour moi. Ah ! Et Bruce : tiens moi au courant en temps réel du match de la grosse que je puisse faire semblant de m’intéresser au résultat, tout à l’heure.

Toutes ces mondanités cyniques déversées sur Adam Stern me consternèrent. Comment pouvait-on parler avec autant de dédain d’un homme affichant un tel palmarès, d’une légende du jeu encore en activité ? Il fallait que ce mépris excède tout, Stern lui-même, le tennis, le talent, la vertu, l’humanité et ses prouesses. Il fallait cruellement manquer de respect envers soi-même pour balayer d’une main l’assassinat d’un champion comme Belluci tout en souillant de l’autre ce qui, chez les vivants, demeurait de plus pur, noble, de plus immaculé. Et quant à sa dernière remarque à propos de sa petite amie, j’estime inutile de la commenter. Tout en jouant sans me prêter la moindre attention, Butler continuait à discuter avec son frère qui, le nez sur l’IPhone, l’interrompait parfois pour ajouter un jeu au stock déjà accumulé par Arya Hamilton.

– Quelle truie tout de même ! N’importe quel joueur universitaire de bon niveau démonterait Hamilton. Inutile de continuer, mets-nous de la musique.

Le frère extirpa d’une sacoche une paire de baffles qu’il relia à son IPhone et déclencha sur le court une onde sismique en envoyant, pleine bourre, un grand air d’opéra.

– A part l’opéra, rien ne sied à mon jeu.

C’était plus ou moins le premier mot qu’il m’adressait. Mais il n’attendait pas de réponse. Passé en pilote automatique, je réfléchissais à tout ce que, maladroitement, aveuglé par la certitude que je n’avais pas les ressources suffisantes pour comprendre et analyser son discours, Butler m’avait appris. J’essayai de classer méthodiquement ces nombreuses informations pour n’en rien oublier. Marion et l’inspecteur Racine seraient ravis de mes progrès : le conseil des joueurs s’était réuni et avait opté pour poursuivre le jeu ; Stern avait défendu la position contraire et s’était retrouvé en minorité ; Iejov, selon les insinuations de Butler, était dopé et couvert par l’autorité ; Stern, toujours selon ces mêmes insinuations, cachait des choses sous son tapis. Je prenais cette dernière information avec des pincettes, devinant Butler prompt à ruiner des réputations pour le simple plaisir de renforcer la sienne. Je me revigorai de tout ce déversoir haineux et de ses dehors soi-disant légers en pensant au moment où j’aurai sur Butler des informations susceptibles de lui faire ravaler sa superbe.

Marion a raison : je suis une midinette. Je n’aime pas que l’on touche à mon petit Panthéon que j’époussète chaque matin avec le même amour.

Quand le calvaire prit fin, trempé par une pluie de plus en plus épaisse, je cherchai à m’abriter pour joindre Marion. Mais, malgré plusieurs tentatives, je tombai immanquablement sur son répondeur où d’un ton enjôleur elle incitait l’appelant à ne pas laisser un message que, de toute façon, elle n’écouterait jamais. Je cédai à sa volonté malgré mon inclination pour le délayage verbal. Tant pis : fuyant l’ondée naturelle, je passai sous l’auréole argentée de la pluie artificielle puis me dirigeai droit vers la cahutte où Michel, comme toujours, m’attendait, l’air ennuyé.

– Iejov refuse. Tu expliqueras à ton copain l’inspecteur que je n’y peux rien. Il refuse de s’entraîner avec un extérieur. Une question de charkas, qu’il dit.

– Shakras.

– Voilà.

– Je vois mal Iejov croire aux énergies, aux arbres et aux divinités bouddhistes bourrées de mains.

– C’est peut-être une marque de vodka, après tout.

– Oui. Voilà les clés du onze. Les autres, tu as des nouvelles, un programme ?

– Ah parce que les autres aussi, il faut que tu les joues ?

– Je ne sais pas. Je commence à me prêter au jeu. L’inspecteur est dans les parages ?

– Il interroge en ce moment même l’oncle de Belluci.

– Ici ?

– Oui. Il est à nouveau sur place.

– Tant mieux. Il faudrait que je le voie. Tu savais que les joueurs s’étaient réunis en conseil, hier ?

– Oui. Ils ont décidé de donner un avis favorable à la poursuite du tournoi. Je pensais que tu étais au courant.

– Non. Donc, désormais, c’est sûr, le tournoi est maintenu ?

– Il semble que oui.

– Il faut que je le dise à Claudio.

– Je viens de le voir passer.

La pluie s’était estompée et le public commençait peu à peu à se déverser dans les promenades. On refermait les parapluies en projetant des éclaboussures. Je me retournai et Claudio était là. Il semblait m’épier. Avec ses boucles très brunes et ses sourcils épais, il ressemblait plus que jamais à un déserteur affamé. Il me désigna une direction du doigt et nous fîmes, chacun d’un côté de l’allée, le trajet jusqu’à l’entrée du club des loges. Sans chercher à comprendre les raisons de cette avalanche de précautions, j’entrai derrière Claudio qui, aussitôt, se dirigea vers les toilettes. Je le retrouvai finalement aux pissotières, dos à la porte. Je m’installai à côté.

– Je suis sur un gros coup.

– Tu m’as l’air d’avoir retrouvé le moral.

– Un coup énorme.

– Raconte.

– S. I.

– Pardon ?

Il faisait de grands gestes de sa main libre, comme pour m’encourager à procéder moi-même aux associations d’idées.

– Ah. D’accord. S. I. Et je fis un clin d’œil.

– Enfin, son entraîneur. J’ai rencontré un intermédiaire. Il veut parier sur le match de Butler. Il veut parier sur une défaite.

– Contre Gambill ?

– Exactement.

– Il est fou.

– Il racontait quoi Butler ?

Je commençai à peine à lui résumer le résultat de mes recherches qu’il m’interrompit.

– Je m’en fous, de ça. Il racontait quoi, tennistiquement, sur le terrain ? Il est en forme ? Je veux dire : pas en forme comme Belluci, quoi.

– Je n’en sais rien.

– Comment ça, tu n’en sais rien ?

– Le type est complètement imbu de lui-même. J’ai totalement fait abstraction de lui. Il écoute Verdi à fond et essaie de jouer au rythme de la musique. C’est te dire à quel point je n’en sais rien.

Mais tu as marqué des points ? Tu l’as testé sur ses déplacements latéraux ?

– Je ne peux pas vraiment te dire. A un moment, il a raté une volée.

– C’est emmerdant, ça ! Gambill est un sacré passeur.

– Oui mais Butler ne monte jamais à la volée.

– Ouais, t’as raison. Tu as tout à fait raison.

Cela faisait maintenant cinq minutes que nous faisions semblant d’uriner et je n’osai dire à Claudio que notre attitude était des plus suspectes. L’arrivée impromptue d’une vessie vraiment pleine le décida à interrompre la mascarade et, après avoir agité pour la forme son pénis au-dessus de la vespasienne, il me tapa dans le dos en gagnant la sortie.

– Je vais prendre le pari.

– Tu ne risques pas grand-chose.

– Je ne t’ai pas dit le montant.

– Non, dis-moi le montant.

– Trente mille.

– Trente mille ? Sur la défaite du numéro quatre mondial en huitième contre un compatriote complètement complexé et qui n’a jamais dépassé le troisième tour en grand chelem en dix ans de carrière ? Il est fou. Ou alors, il a des infos. C’est quoi la cote ?

– 6,4. C’est Iejov, il doit être fou. Tu répètes tout le temps que Iejov est fou. Il est fou, non ?

– Sincèrement, je pense que c’est risqué, là, Claudio. Tu devrais deux-cent mille à Iejov. Tu te rends compte ?

– Il faudrait savoir, bordel ! C’est risqué ou non ?

– En tant qu’associé, je suis contre cette idée.

– Viens t’installer.

– Je n’ai pas le temps, je cherche Marion.

– Viens t’installer, je te dis !

Un voile passa sur son visage. C’est alors que je compris.

– Oh non ! Tu as déjà accepté ?

– C’était trop beau ! C’était putain de beau, non ? Trente mille dans la poche. Un coup sans risque.

– Claudio : quels sont les termes de notre contrat ?

– Tu me donnes des tuyaux et ensuite je m’occupe de la partie commerciale, on fait soixante / quarante.

– On est d’accord. On a toujours fonctionné comme ça. Et là, tu me forces à jouer Butler et tu n’attends même pas que je te donne le résultat de la partie pour nous mettre tous les deux dans la merde avec un mafieux notoire qui, en plus, a des infos, évidemment.

– Pour ce que tu avais comme information, toi, à me donner. « J’ai pas fait attention ». Bravo le professionnalisme. Sans parler de la fiabilité de tes analyses sur Belluci.

– Bon. Eh bien tu n’as plus qu’à espérer que Iejov et son entraîneur se fassent arrêter pour le meurtre de Belluci.

– Attends, attends, ça vient d’où, ça ? Tu viens de l’inventer ?

– Bien sûr que je viens de l’inventer. Si je savais des choses, j’irais voir la police.

– Tu m’as fait peur. Le côté mafia, je veux bien, mais si ces types sont des tueurs…

– Ce sont des tueurs. Par contre, ce que je peux d’ores et déjà te dire, c’est que Iejov est très probablement bourré de stéroïdes.

– Tu tiens ça d’où ?

– Butler. Il ne s’adressait pas à moi. Il devait penser que je ne comprenais pas l’anglais.

– Ça, c’est mon partenaire, ça. Bon chien, bon chien, Auguste.

Je commençais à en avoir marre de jouer le Setter irlandais qui court après les balles.

– Tu sais où est Marion ? C’est elle que je voudrais retrouver.

Je ne l’ai pas vue de la journée.

– Je m’emmerde à lui trouver des places et elle passe la journée toute seule. Bon. Je vais aller me renseigner. Je te retrouve dans les tribunes pour les matchs. A moins que tu ne préfères tout de suite empaqueter tes affaires et t’exiler dans un pays d’Amérique du Sud pour échapper au clan Iejov.

– Rien n’entamera ma confiance.

Je réessayai de joindre Marion sans plus de succès. Il était possible que, dans les couloirs du Tenniseum, son portable n’accède pas au réseau. Mais je la voyais mal, connaissant son intérêt pour le tennis, passer cinq heures dans un musée dont la fréquentation annuelle était corrélée au manque d’intérêt de ses collections. Il était donc également possible qu’ayant découvert quelque chose, on l’ait tout simplement fait disparaître.

Il était possible que j’aie besoin de chasser cette pensée ainsi que toutes les autres qui en découlaient.

Pour en avoir le cœur net, je me mis en tête de gagner le Tenniseum. Sortant du club des loges en enjambant la terrasse en merisier où les parasols étaient déguisés en parapluies, je traversai les jardins, dépassai le centre national d’entraînement, retrouvai le Chatrier d’où montaient les rumeurs des matchs féminins et, le contournant par le mauvais côté, longeait à nouveau la zone télévisée où je surpris l’un des commentateurs, une cigarette anglaise à la main, en discussion houleuse avec un technicien.

– Comment tu veux que j’écoute tes arguments ? On perd le signal quarante-cinq secondes. Tu te rends compte ? Bien sûr, c’était pendant la pluie. Mais imagine si c’était arrivé pendant une balle de match. Comment on fait ? Tu te rends compte de l’agressivité de la concurrence ? Ici, nous avons une obligation d’excellence, sinon on saute et c’est le privé qui ramasse le contrat. Si on ne peut pas faire confiance à nos cadreurs, à qui on peut faire confiance ? – Comment as-tu pu quitter ton poste ?

J’étouffai un rire en l’entendant mentionner l’obligation d’excellence que je confrontai, mentalement, aux quelques souvenirs que j’avais de ses commentaires. Et puis, soudain, le rire se dissipa, car je me rappelai avoir entendu Marion mentionner cette coupure dans son rapport matinal. Etait-elle un liée au crime ? Je m’approchai des deux hommes et affectai des manières et une voix aussi Roland que faire se peut.

– Excusez-moi pour cette interruption, mais je vous ai entendu évoquer une coupure électrique, hier, pendant la pluie. Je comprends aisément que vous ne puissiez vous en ouvrir ainsi à un étranger. Mais je collabore avec la police à propos de cette étrange affaire et j’aurais aimé en savoir davantage sur les circonstances de cette rupture dans le signal.

– Mais je vous reconnais ! Vous êtes Auguste Loisel, l’ancien espoir !

C’était moi.

– Oui ; enfin, ancien espoir…

– Ne faites pas le modeste. Vous étiez champion de France !

– Non, là, vous confondez avec Philippe ou avec Jean.

– Alors vous avez gagné les Petits As ! C’est ça, je m’en souviens !

– Je crois que c’est Simon Perreau qui les a gagnés en 1998 ou 1999. Non, j’ai été champion régional, moi, en minimes.

– Ah, oui. Pardon. Et donc, vous collaborez avec la police ?

– D’une certaine façon, oui. Et cette coupure m’intrigue. Je m’adressai au cadreur. Où étiez-vous installé ?

– Derrière la chaise d’arbitre, sur le bord du court.

– Donc juste devant l’endroit où le corps a été retrouvé, c’est bien ça.

– Et, quand vous vous êtes absenté, restait-il d’autres opérateurs à cet endroit du court ?

– Je ne sais pas. Nous avons aussitôt installé les capes de pluie sur les caméras et les objectifs et quand il a commencé à pleuvoir plus fort, nous nous sommes abrités. Normalement, nous restons à portée de vue du matériel, mais je me suis absenté deux minutes pour aller chercher un sandwich.

– La bâche était-elle sur le court à ce moment-là ?

– Ils étaient en train de la déployer.

– Donc quelqu’un aurait pu se trouver à votre place à ce moment-là et, depuis cette position privilégiée, profiter de l’agitation générale pour glisser le cadavre sous la bâche ?

– Pour cela, il aurait fallu que le corps soit déjà sur place.

– Le coin des caméras communique-t-il avec le sous-sol et les vestiaires ?

– Nous pouvons faire passer des câbles, mais c’est tout.

– Merci beaucoup.

Le commentateur oscilla un instant et, tout comme si le barrage de cette hésitation avait retenu trop longtemps un flot incontrôlable, il se mit à parler très, très vite tout à coup.

– Dîtes : si vous collaborez avec la police, vous pourriez peut-être nous raconter ce qu’il se passe sur la Terrasse, cette après-midi, par exemple ? Nous devions recevoir Iejov, mais il s’est décommandé, on a un trou.

– Je ne sais pas si…

– Mais si, c’est parfait, on ne vous cuisinera pas, je vous rassure. Les téléspectateurs seront rassurés de retrouver une tête connue pour leur raconter les coulisses de ce tragique, tragique évènement. Et puis ce sera l’occasion de parler de l’après-carrière pour les champions !

Il me gratifia d’un sourire figé de fin de programme télévisé, celui qu’a l’homme dans l’écran quand il ignore si son visage est encore retransmis sur les ondes.

– D’accord.

– Donc à 16h30, vous n’oubliez pas ? Au pied de la Terrasse, côté Suzanne – — Lenglen. Enfin, vous connaissez. Si vous voulez avertir vos amis, sachez que vous passerez à 17 heures. Je préviens le plateau. Ils vont être ravis, ravis, ravis.

Encore une fois, j’étais la solution de dépannage – ce qui ne m’empêcha pas d’envoyer à Claudio ainsi qu’à mes colocataires un message enthousiaste. J’hésitais à ajouter Marion à cette liste, mais j’espérais bien pouvoir crâner de visu auprès d’elle. Arrivé au Tenniseum, après avoir traversé la Place des Mousquetaires et dansé la carmagnole autour du court n° 1, j’entrepris l’agent d’accueil à propos de la disparue. Il n’avait rien vu – il venait de prendre ses fonctions. Je payai un billet d’entrée et descendis les marches. Une affluence record m’accueillit : les deux étages étaient pleins à craquer de scolaires qui moquaient le vieux matériel et ponctuaient de grossièretés hilares les photos d’époque. Je fis un tour, n’aperçus pas Marion et me promis de revenir plus tard pour inspecter les lieux. En sortant de la pénombre, tandis que Sergueï Iejov, sur le Court Suzanne Lenglen, s’apprêtait à servir pour le gain de son match, j’entendis mon nom grésiller dans les haut-parleurs.

« M. Auguste Loisel est demandé dans le bureau du directeur. M. Loisel. » La course n’en finissait plus.

Dans le bureau, Racine m’attendait. Comme je lui demandais pourquoi il m’avait convoqué par cette voie singulière alors même que, dix heures plus tôt, il ne s’était pas gêné pour me téléphoner directement, il me répondit d’un sourire entendu.

– L’émerveillement, Loisel. L’émerveillement tient à peu de choses. Répétez deux fois la même opération, et, quel que fut le plaisir que vous eussiez pris à la réaliser la première fois, déjà, elle perd de sa saveur.

Comme son visage semblait m’engager à le faire, je réfléchis un temps à la portée de ses paroles qui résonnaient fort juste quand on les appliquait à ma carrière sportive et beaucoup moins juste quand on les confrontait à la réalité des actions routinières, au premier rang desquelles : manger, boire, faire l’amour.

– Nous avons interrogé Andrea Belluci. Il nous a raconté des choses intéressantes. Mais d’abord, vous : qu’avez-vous appris de Butler ?

Je déroulai le fil.

– C’est très intéressant, très intéressant. Monsieur le directeur, seriez-vous au courant, pour les incartades de Iejov ?

De Meseray se changea en pivoine au soleil : il était rouge, immobile et ne respirait plus. Finalement :

– Ab-so-lu-ment pas. Et d’ailleurs, je me demande sur quoi ces accusations sont fondées. Nous procédons à des contrôles ir-ré-pro-cha-bles.

– Ca-chot-tier. Cachottier, hein ? N’est-ce pas, Loisel ? Passons. Donc, pour Butler, Belluci était dopé, lui aussi ?

– Ce n’était pas aussi clair, mais…

– Parce qu’il ne l’était pas. Pas du tout. Du tout, du tout ! Nous avons les résultats définitifs des analyses. Il avait une santé de fer et aucune anomalie. Tout porte à croire qu’on a volontairement bourré Belluci de produits dopants pour ternir sa réputation post mortem. Et vous dites que Butler est un expert en la matière, n’est-ce pas ? Quand il s’agit de salir les gens, il n’hésite pas à mettre les mains dans le cambouis ? Ah ! De plus en plus intéressant.

Il paraissait absorbé par ses réflexions et j’esquissai un geste vers la porte.

– Je peux…

– Attendez, Loisel, un prêté pour un rendu. Vous m’informez, je vous raconte à mon tour une histoire. C’est une sacrément bonne histoire. Un genre de tragédie grecque, ou plutôt napolitaine. Monsieur le directeur, auriez-vous l’amabilité de nous offrir à nouveau, à moi et mon ami, l’un de ces cafés au lait qui font la réputation de votre bureau par-delà les frontières de l’Europe ? Merci, monsieur le cachottier, pardon : monsieur le directeur.

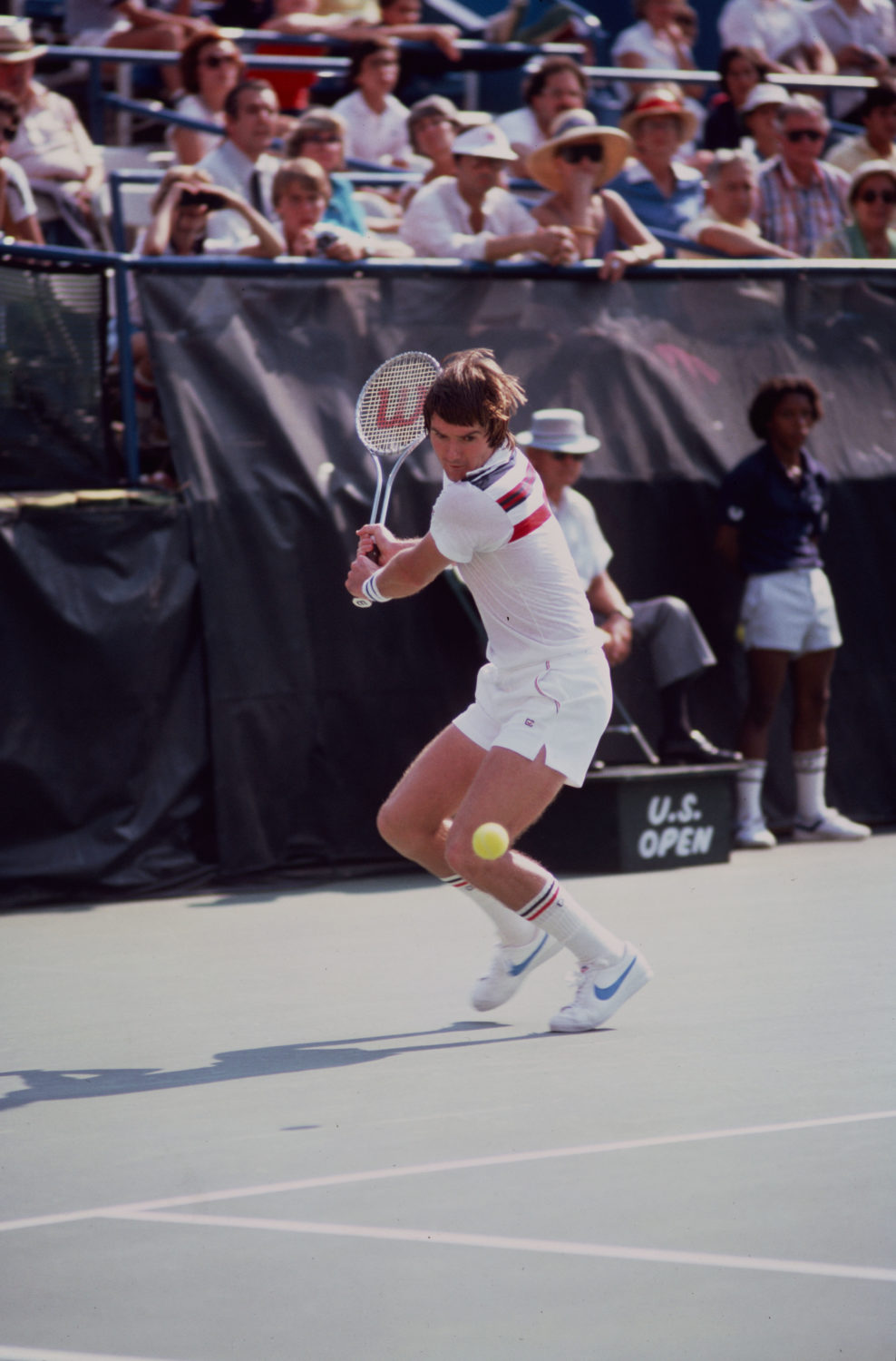

Bien : Il était une fois, à Naples, un accident de voiture. Un homme, une femme au volant d’une Fiat Punto ou d’une Fiat 500 – je vous laisse recombiner ces éléments-là selon vos préférences, Loisel – un carrefour mal agencé, un conducteur qui va trop vite, deux morts et un orphelin de quatre ans. Vous l’aurez compris, l’orphelin, c’est Belluci. Voilà que surgit un oncle, un gaillard établi dans les Pouilles qui se dévoue pour élever comme son propre fils le malheureux enfant. Il quitte la campagne et s’installe à la ville pour offrir au gamin de meilleures chances. Un jour, sur la vieille télévision, le gamin reste fasciné devant un match de tennis. Je vous laisse remplir les blancs en ce qui concerne l’affiche – ma culture, quoiqu’étendue, ne me permet pas de m’aventurer sur ce terrain-là. L’oncle comprend très vite et inscrit le garçon à l’école de tennis où il l’emmène, tous les mercredis, après la classe. Très vite, l’enfant fait des progrès et ses professeurs encouragent l’oncle à s’intéresser de près à ces progrès parce qu’ils pourraient être révélateurs de ce que l’on appelle le talent.

L’oncle promène l’enfant de centres d’entraînement en centres d’entraînement toujours plus prestigieux, puis vient le moment où l’enfant n’est plus un enfant et où la région de Naples n’est plus suffisante pour favoriser le développement de ses exceptionnelles capacités. On déménage à Milan. On sacrifie des choses. Mais dans le Nord, c’est une autre histoire. Les centres d’entraînement sont chers et, avec le flegme qui sied à l’aristocratie, on fait comprendre au pouilleux que son neveu n’est pas le bienvenu dans l’élite. Qu’à cela ne tienne : l’oncle, qui a du tempérament, formule une promesse : le petit Paolo deviendra un champion, même en dehors du circuit habituel. L’oncle, à son tour, se forme. Il apprend les rudiments du jeu et devient le partenaire attitré de son neveu, avec qui il joue tous les soirs en sortant du travail. Un jour, arrive le moment de mesurer les progrès effectué en inscrivant le garçon à un tournoi de quelque envergure. Il survole le tournoi avec une telle facilité que ses adversaires font des recours pour triche, pour dopage, pour usurpation d’âge. La machine est lancée.

L’oncle et le neveu continuent d’avancer. Un sponsor national accepte de financer leur matériel. Les années passent, et le neveu devient professionnel. Le syndrome du tournoi junior recommence : le petit déchiquète immédiatement la concurrence. Si bien que le sponsor ne peut pas suivre face aux assauts des grands groupes et que la même logique commence à prévaloir concernant l’entraîneur.

Des anciennes gloires approchent le jeune champion pour lui offrir leurs services, des personnels complémentaires – médecins, kinés, communicants – sont recrutés qui menacent l’oncle sur son terrain. L’oncle a peur. Il a peur de voir s’envoler tout ce qu’il a mis tant d’années et tant de détermination à construire. Il a peur d’être déçu, blessé même, et sait qu’un jour ou l’autre son poulain se présentera à lui, la mine de circonstance, et lui annoncera qu’il n’est plus son entraîneur ; que, s’il reste son oncle, il ne fait pour autant plus partie de son équipe, au sens strict du terme. Cette idée, l’oncle ne la supporte pas. Alors il réfléchit au moyen d’éviter qu’elle ne se concrétise. Qu’en pensez-vous, Loisel ?

– Je pense que c’est une bonne histoire, mais je doute que la fin soit vraie.

– Ce ne sont que des faits. Je ne pérore pas, moi ; je ne fais pas de suppositions. Andrea Belluci nous a raconté tout cela. Nous avons une première hypothèse de réflexion. Mais je ne suis pas persuadé qu’elle soit la bonne, qu’elle soit la clé de notre énigme.

– Que disait Belluci à l’entraîneur de Iejov, hier, près du musée ?

– Il parle d’une querelle à propos d’un sponsor. Selon lui, Iejov aurait fait pression sur la marque qui l’accompagne pour qu’elle s’écarte de Belluci. Iejov aurait menacé de rompre son contrat en cas d’arrivée de Belluci dans l’équipe. Or, toujours d’après l’oncle Belluci, les papiers étaient déjà signés et le matériel prêt à être porté par Paolo. Il faut savoir que c’est également Andrea qui gérait tout l’appareillage commercial de son neveu. Mais ce que vous m’avez raconté, à propos du dopage, éclaire cette scène d’un jour nouveau : et si Andrea Belluci avait profité de cette occasion pour faire chanter le clan Iejov ? Peut-être avait-il des preuves du dopage de Sergueï ? Auquel cas, tout devient clair : Belluci menace l’entraîneur de Iejov de tout révéler s’il n’arrête pas son petit jeu auprès du sponsor ; Iejov a peur. Pour faire taire l’oncle et détourner les soupçons de lui, il bourre Belluci de stéroïdes, le tue, trouve le moyen de l’abandonner sur le court, s’ouvre la voie vers la victoire et vaccine le tennis pour de longues années contre les affaires de dopage.

– Pour quelqu’un qui ne fait pas d’hypothèses, je trouve que vous en faites quand même pas mal.

– Les évènements commencent à s’imbriquer. Vous pourriez approcher Iejov ?

– Non : refus catégorique. Depuis l’histoire du sparring-partner au nez de boxeur, je crois qu’il privilégie la discrétion.

– Mais peut-être votre amie, cette chère Marlène…

– Marion.

– Cette chère Marion, pourrait-elle réussir à le faire bavarder ?

– Mettre une femme entre les mains de Iejov me semble aussi censé que de tuer un homme, d’appliquer ses doigts sur toutes les surfaces lisses présentes sur le lieu du crime, d’appeler la police, puis d’attendre son arrivée, couvert de sang, le pistolet à la main, en lisant dans un fauteuil un livre intitulé : « Réussir le crime parfait », tout en clamant son innocence.

Comparaison un peu longue, mais qui figure précisément mon sentiment.

– Nous verrons.

– De toute façon, je ne sais pas où elle est. Vous ne l’auriez pas aperçue ?

– Pas depuis ce matin.

– Et l’arme du crime ?

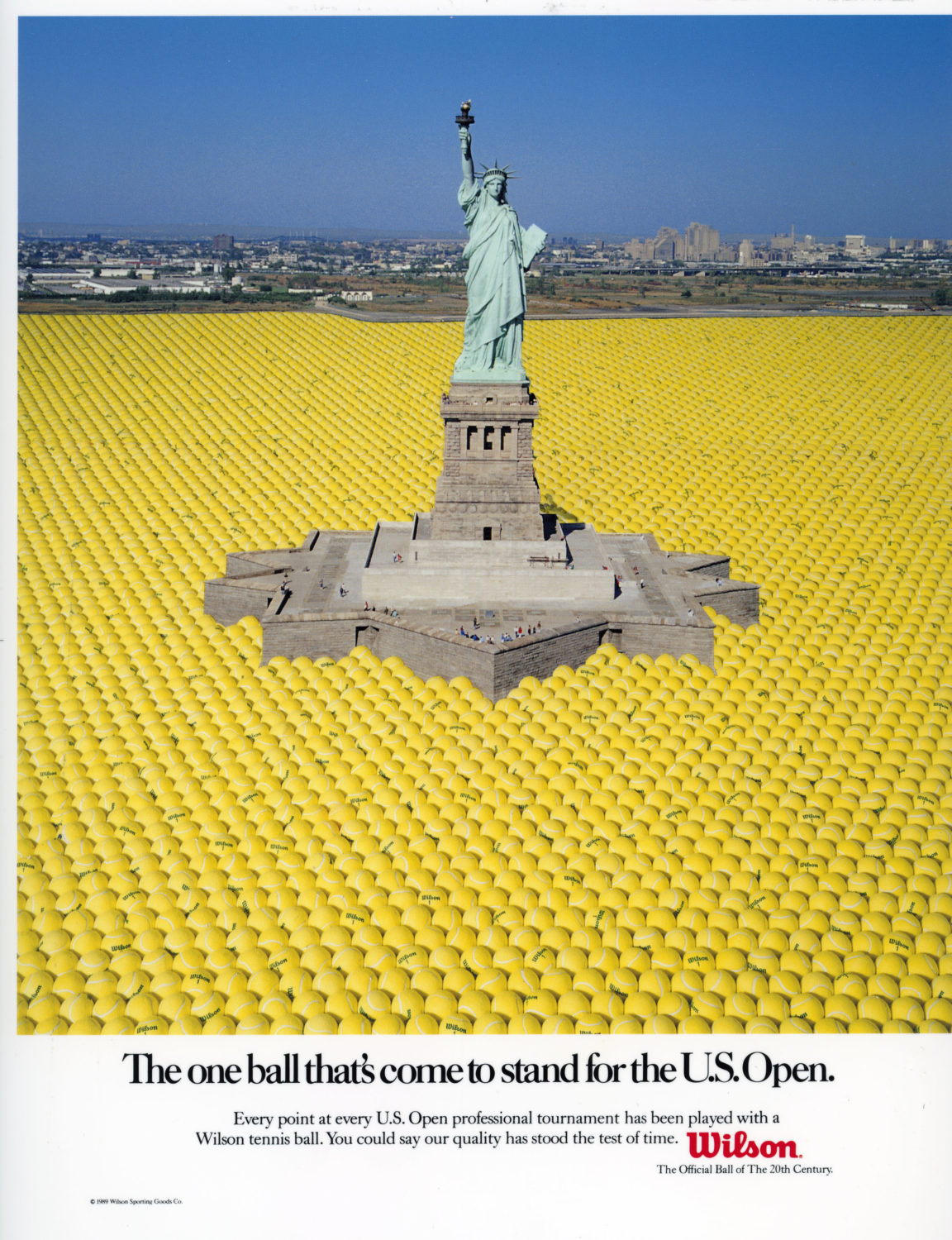

– Une raquette, c’est confirmé. Nous ne l’avons pas retrouvée. Notre meurtrier utilise « du boyau aux montants et du synthétique sur les travers ». Je n’ai aucune idée de ce que cela signifie, mais c’est scientifique.

– C’est une histoire de cordage. La plupart des joueurs utilisent un alliage similaire. Cela permet d’augmenter la précision quand on frappe à plat. Je crois que Belluci était l’un des rares à privilégier un cordage entièrement synthétique.

– Ce qui exclurait donc son oncle de la liste des suspects, à penser que le meurtrier, comme je le crois, a agi sur un coup de tête avec le matériel à sa disposition. M. de Meseray, vous pourriez me procurer les factures rédigées par les agents de cordage depuis le début du tournoi ?

– A l’intercom. Clothilde ?

Et, dix minutes plus tard, Clothilde fit irruption.

– Voilà, je les ai collectés. Vous verrez, il en manque un. Celui d’avant-hier. Je n’ai aucune idée d’où il a pu passer. C’est très important ? Parce que, par contre, j’ai le relevé de tous les joueurs qui ont déposé des raquettes à corder ce jour-là, si ça peut dépanner. Il est informatisé. Je n’ai simplement pas le détail des prestations. Je vous l’imprime ?

– S’il vous plaît.

L’imprimante gargouilla et le document en sortit. Nous le regardâmes, puis nous regardâmes tous, comme dans un western spaghetti. « Iejov, Butler, Belluci, Rosol, Cerny, Mankelevic » étaient mentionnés, entre autres joueurs de double et quelques noms connus du circuit féminin. Il ne manquait que Stern. J’éprouvai de la joie, une authentique, une remarquable joie. D’autant qu’une alerte de L’Équipe, dans laquelle je me plongeai discrètement, relatai la victoire en quatre sets accrochés du même Stern contre Romanov : je venais de briser la malédiction du sparring-partner porte-poisse.

– Adam Stern et Andrea Belluci sont, sous réserve de révélations complémentaires, disculpés : la liste se resserre. Il faudrait maintenant savoir qui a pu faire disparaître le relevé détaillé et surtout quand.

Je regardai ma montre.

– Merde, je vais être en retard.