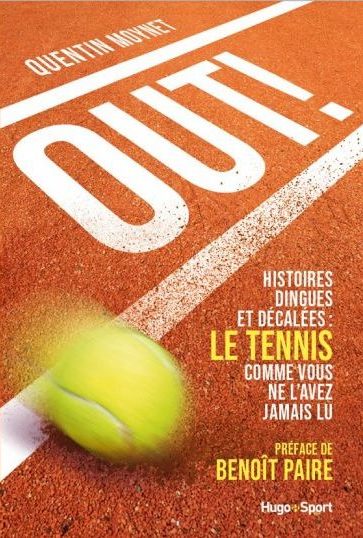

OUT !

« Je préfère être top 30 en kiffant ma vie, en jouant au golf et en buvant des spritz quand j’ai envie, plutôt que tout sacrifier pour être no 1 mondial. » Benoît Paire, un joueur bien décalé pour la préface du livre Out ! Le ton est donné. Le reste suit et s’enchaîne naturellement. Les coups sont lâchés avec aisance le long d’une centaine d’histoires brèves, agrémentées d’éblouissantes montées au filet.

Côté jardin, des faits presque divers. Nul besoin de chiffres pour y croire. Le parfum de la vérité trompe rarement. On le respire à pleins poumons. La balle sort du court, ça fait un bien fou. Comme le beaujolais de Yannick Noah, le chat et la souris d’Ilie Nastase, le lapin de Suzanne Lenglen, la lunette de la duchesse de Kent, et bien d’autres anecdotes surprenantes. Le beau linge est souvent à l’affiche. C’est l’heure du déballage. Pleins feux sur la face cachée du tennis des stars.

Côté cour, c’est toujours la guerre. Les rescapés de la vie et du tennis se bousculent. Les coupables, les innocents. Mortels et survivants. Richard N. Williams et Karl Behr. Deux joueurs de tennis américains embarquent à bord du Titanic le 14 avril 1912. Le paquebot percute un iceberg en pleine nuit. Il sombre en quelques heures, dans les eaux glacées de l’Atlantique. Mille cinq cents passagers périssent. Miraculés, les deux Américains s’affrontent en quart de finale du futur US Open.

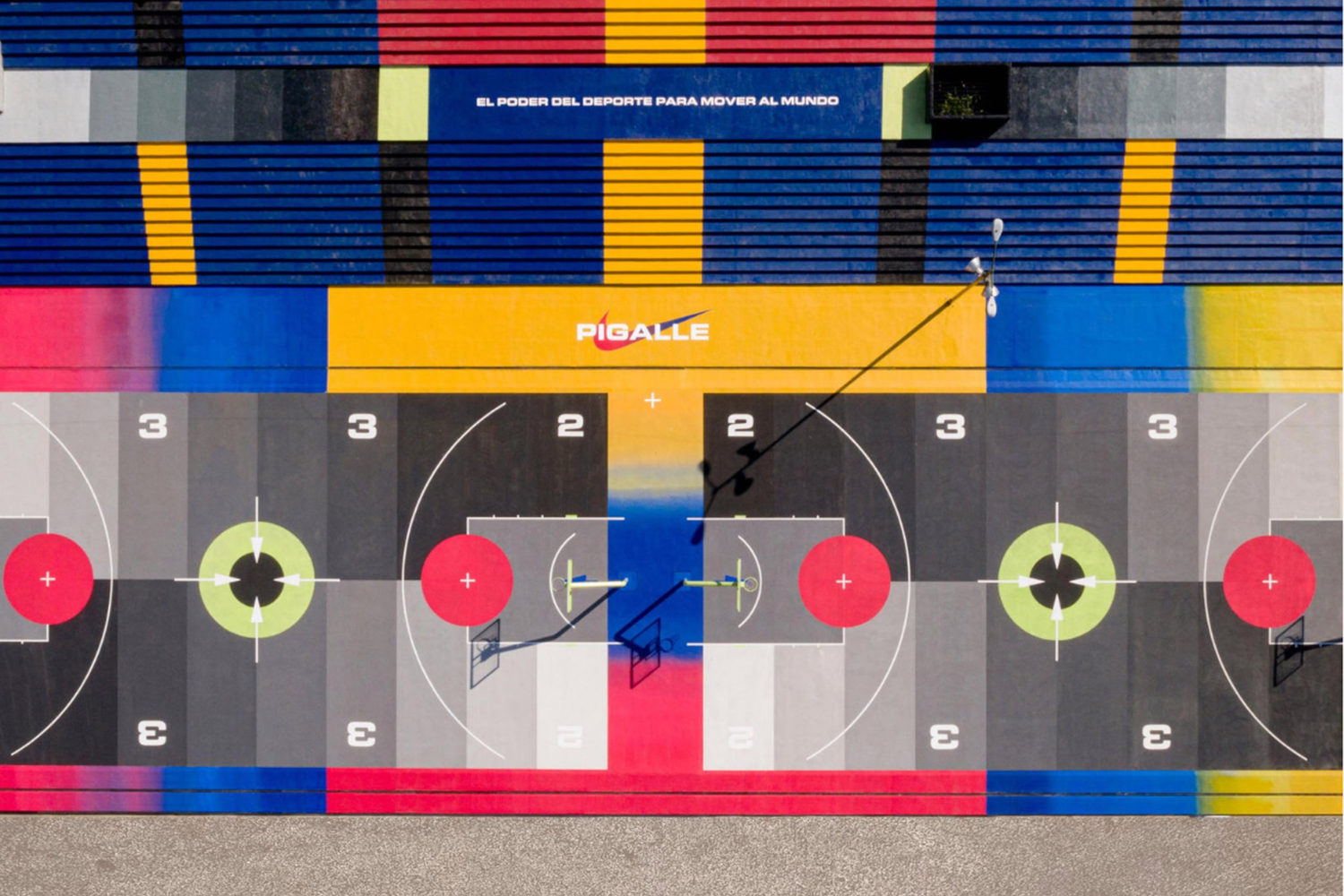

Art Larsen, un soldat américain traumatisé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, erre dans Paris. Il écume les bars et les bordels de Pigalle avant de terrasser son adversaire du jour à Roland-Garros, en l’occurrence Georges Deniau. Art ne se déplace jamais sans son animal imaginaire. Un majestueux aigle noir qui l’accompagne jusque dans les vestiaires. Et puis Hans Redl. Un joueur autrichien amputé du bras gauche. Il accomplit des prodiges en simple et en double à Wimbledon. Le danois Torben Ulrich, lui, échappe aux nazis en 1943. Un zèbre surdoué et original qui marque les esprits de son temps. Adepte du yoga et fan du festival de Woodstock 1, il joue son meilleur tennis dans les années 1970, après la quarantaine. Fin des années 1980, Mats Wilander cède sa coupe des Mousquetaires au chanteur britannique Sting, en échange d’un disque de platine. Le trophée du Suédois, remporté de haute lutte à Roland-Garros, servira de corbeille à fruits.

Asunción, 1985 : « Piège en eaux troubles au Paraguay ». L’équipe de France perd le premier tour de la Coupe Davis dans un vacarme assourdissant. Un coup monté. On s’en souvient sans mal. Les années passent. Moscou 2007. L’ Allemand Tommy Haas est en demi-finale de Coupe Davis. L’Allemagne joue la Russie. Brusquement malade à crever, Haas doit renoncer. Intox ou empoisonnement ? La guerre froide, encore ? Possible, ça reste à prouver. Ce qui est sûr, c’est qu’une riche héritière a bien été découpée en morceaux et retrouvée dans une malle. Le coupable, un ancien joueur de tennis irlandais, finira ses jours au bagne.

Les rivalités et les dérapages se succèdent. Clijsters versus Henin, Agassi et Sampras, Ashe contre Connors, Leconte enfumé par les siens. Et McEnroe contre tous. Une gifle à l’arbitre, les femmes prennent les devants et n’y vont pas de main morte. Le public est en liesse. Mais c’est le Russe Mikhail Youzhny qui décroche le pompon. Rendu fou furieux au cours d’un match, il décide de se défoncer systématiquement le crâne à coups de raquette pour gagner.

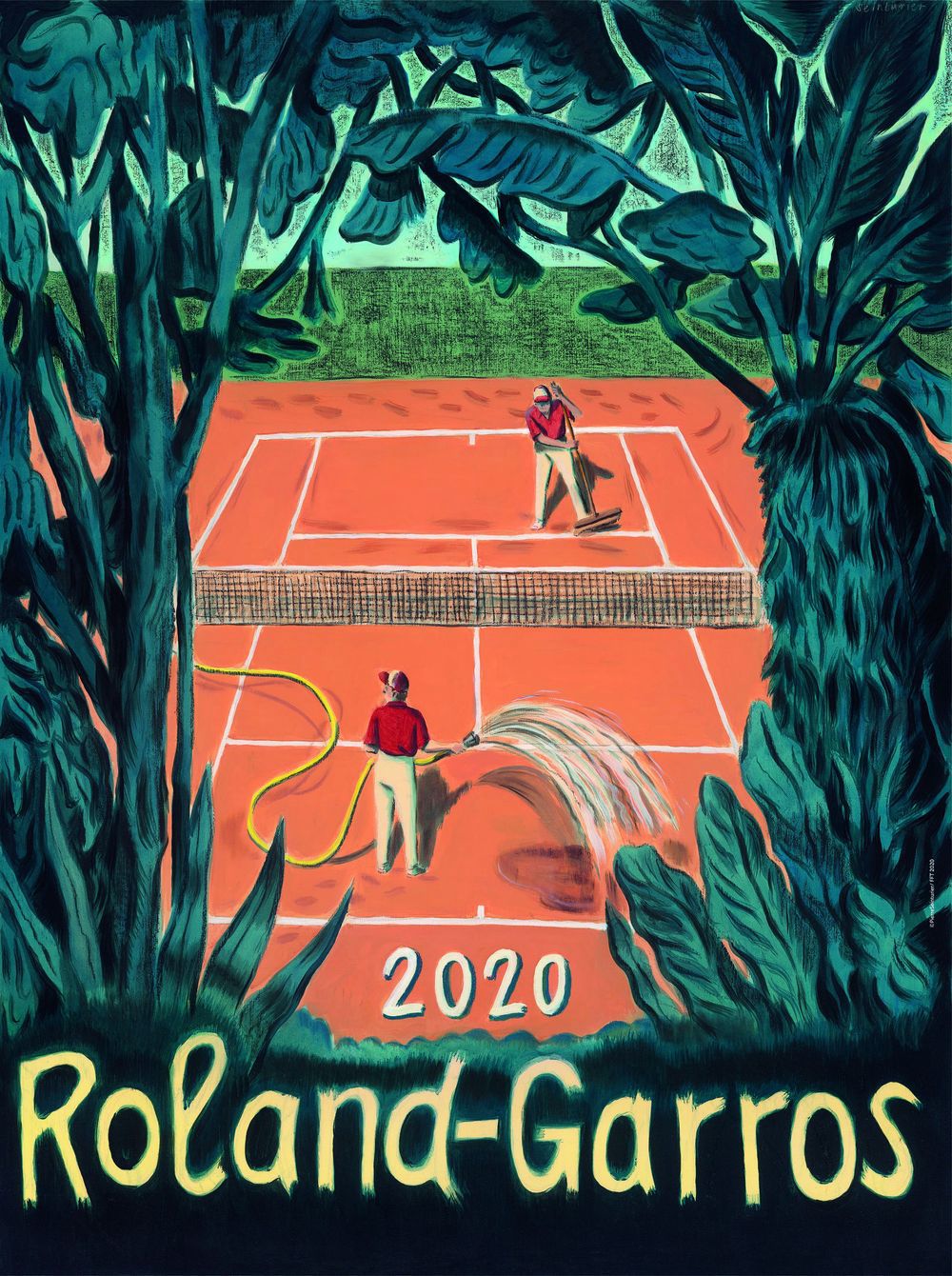

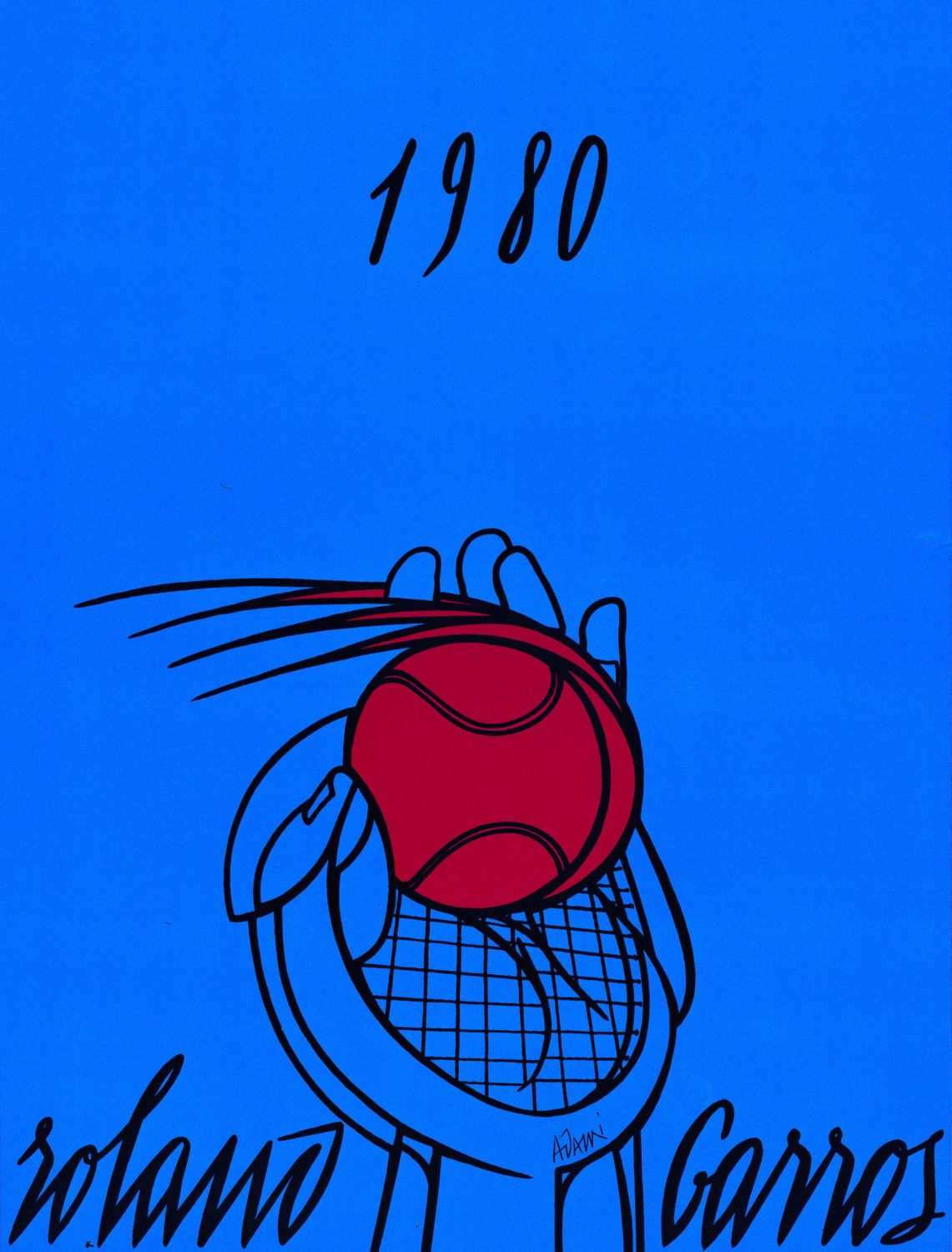

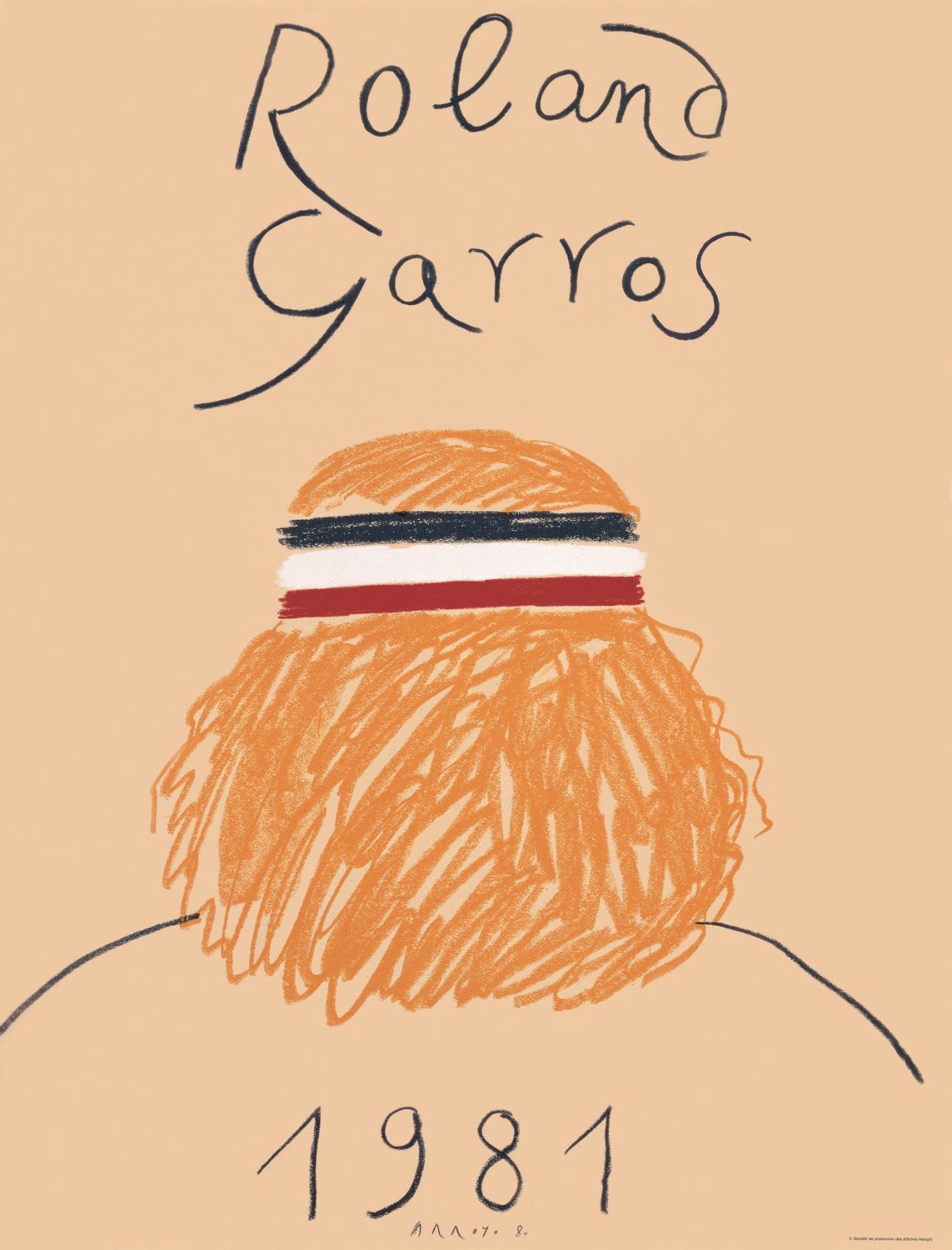

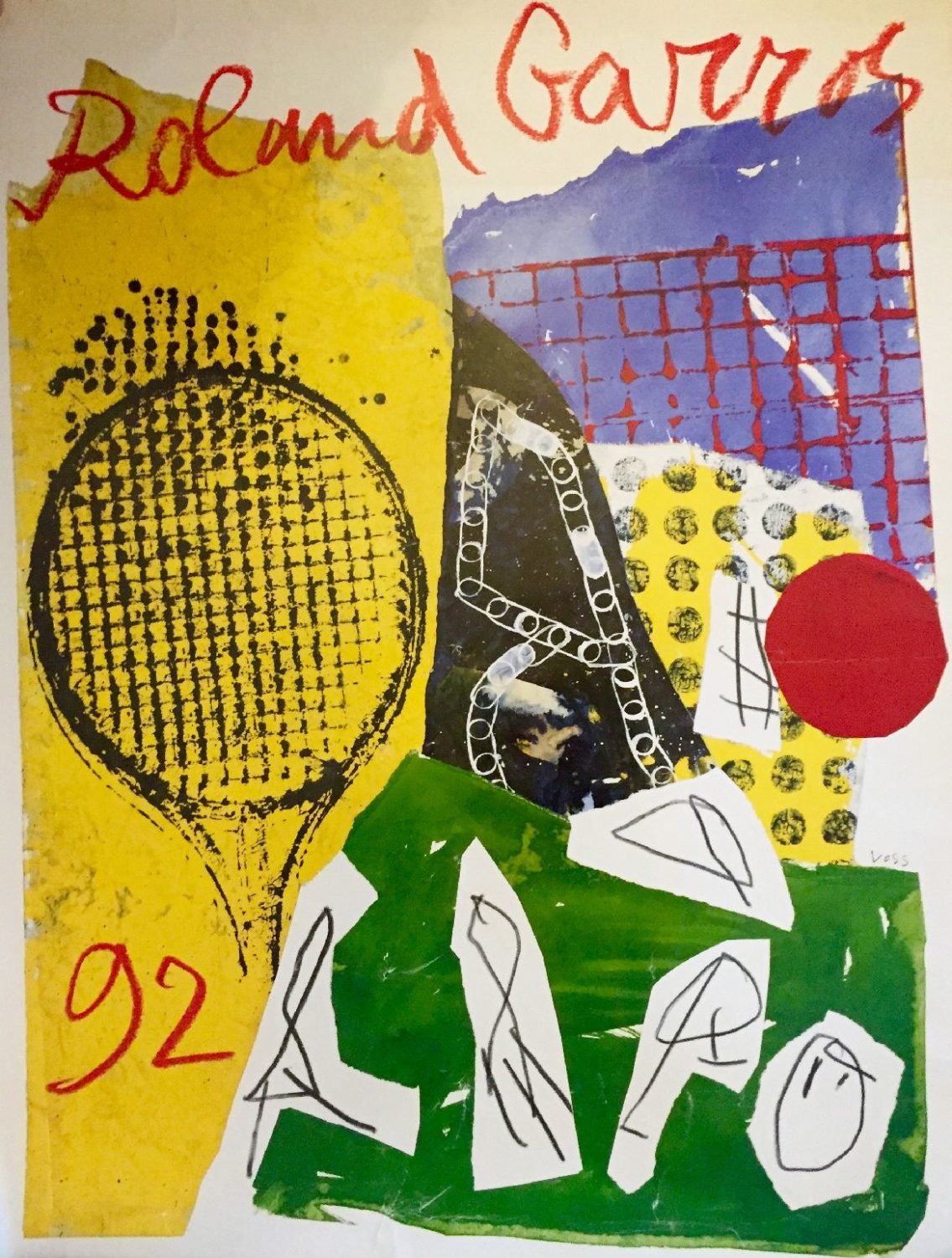

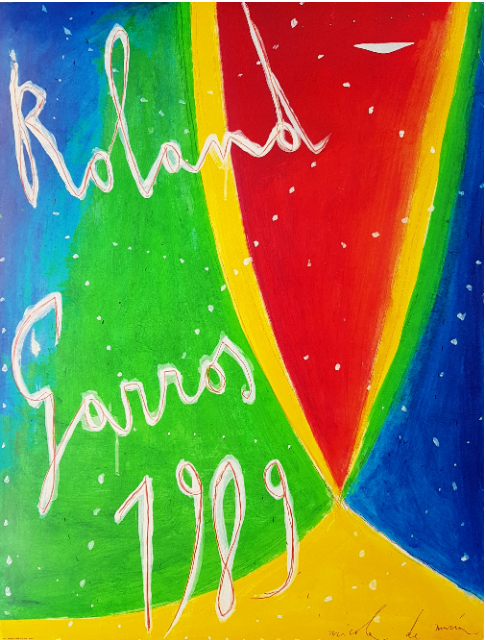

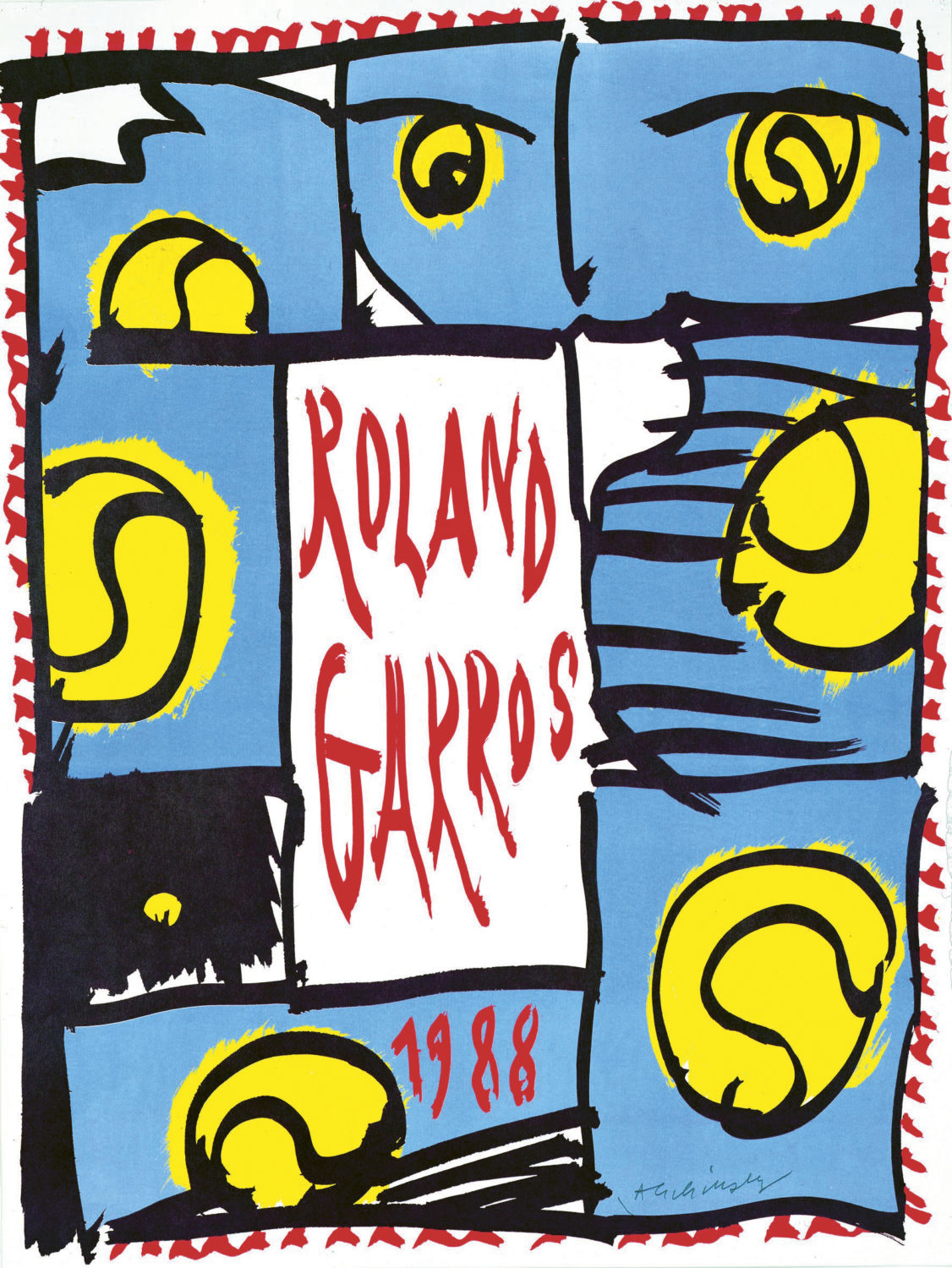

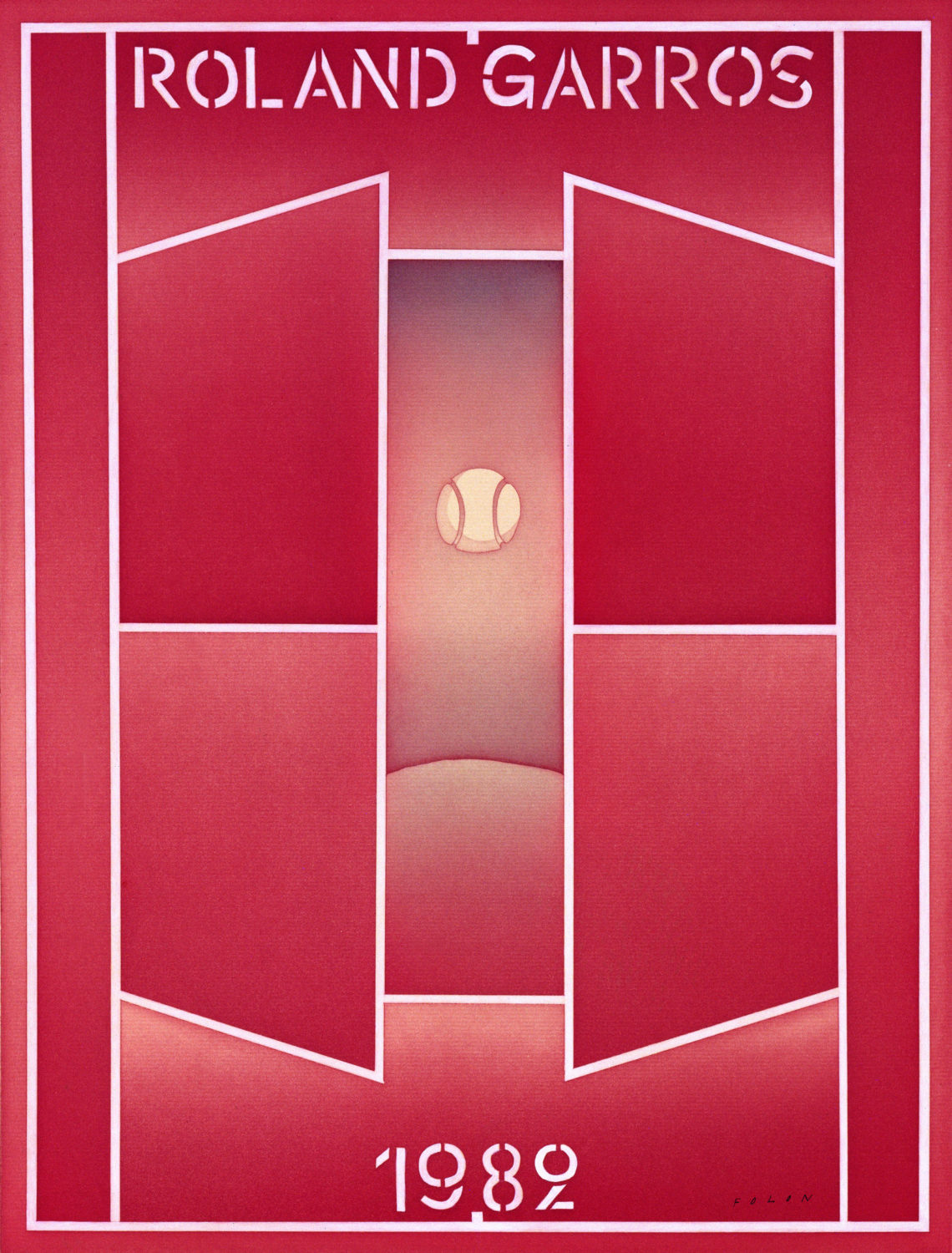

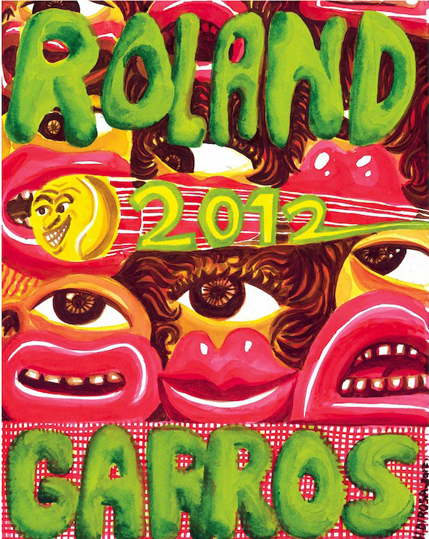

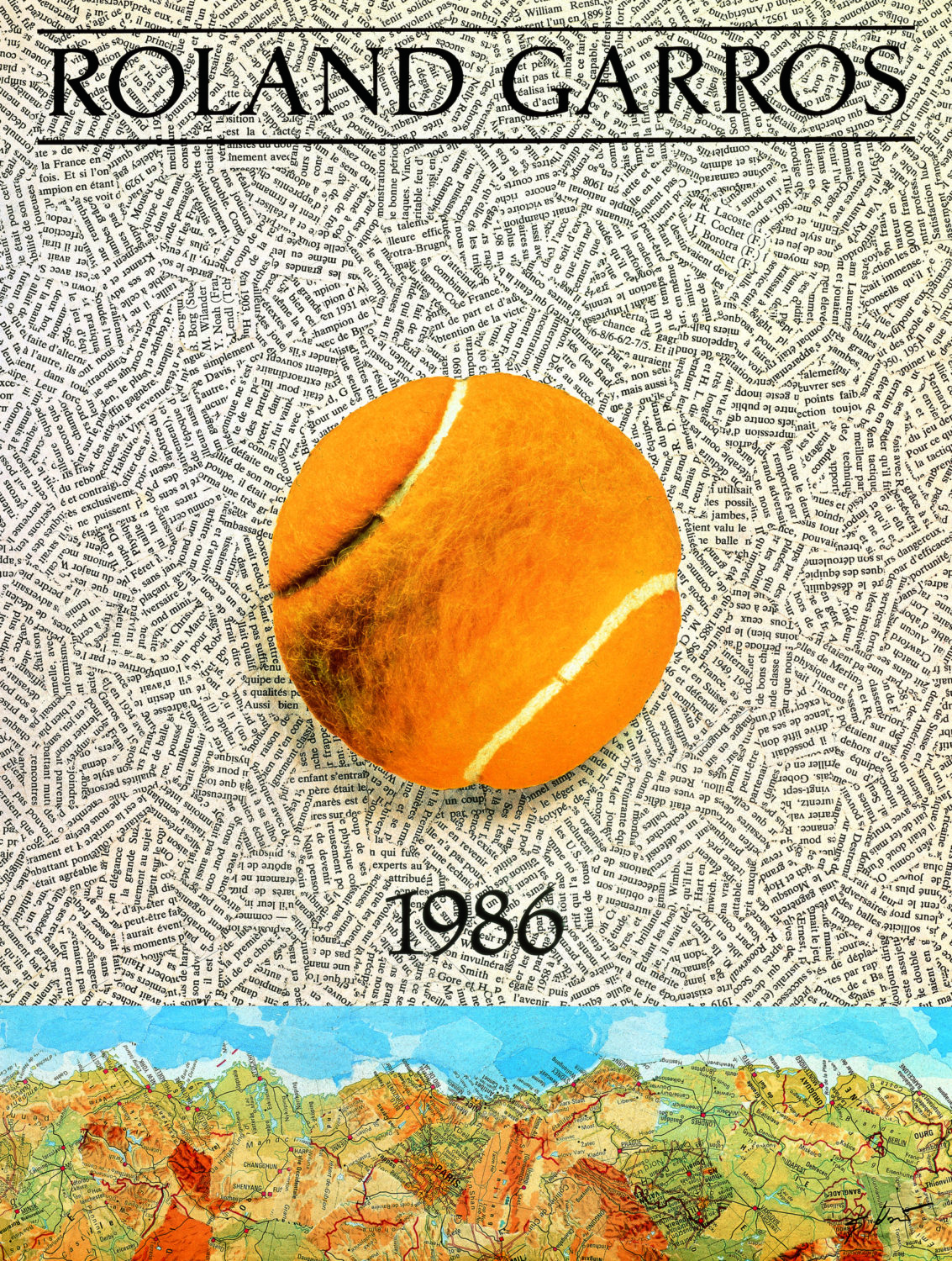

Le tout est signé Quentin Moynet. Journaliste à l’Équipe, spécialisé en tennis et football. L’auteur est publié par Hugo Sport. Il livre un travail d’archives hors norme. Un tissu anecdotique soigneusement recomposé, où la fiction cède la place à la réalité. Difficile de distinguer le vrai du faux, le bien du mal. Peu importe finalement. Ce qui compte, c’est l’histoire drôle et intemporelle d’un tennis grand public. Les interprètes sont brillants, criants de vérité. Ils sonnent juste. Privés de leur cape de sportif, ils débordent d’humanité. Côté jardin ou côté cour, la vue reste saisissante. Les coulisses de Wimbledon et les vestiaires de Roland-Garros regorgent d’épisodes singuliers. Des acteurs inconnus, des héros disparus, broyés par la grande comédie du tennis. Un sport pas toujours aussi simple qu’il le paraît aux yeux des spectateurs. Un jeu de rôle et de raquette, de geste et de réplique. À lire et à décrypter attentivement. Avec ou sans balle, l’humour ne gâche rien. Le meilleur est là où on ne l’attend pas. Un théâtre quotidien à la portée de tous, raconté au fil de l’inédit. Court croisé ou long de ligne. Fluide, sobre et cinglant. Il gagne à être relu. C’est un sport formidable.

Article publié dans COURTS n° 9, automne 2020.

1 Il est d’ailleurs le père de Lars Ulrich, le célèbre batteur du groupe Metallica.