Magical Moment:

When Kathy Horvath Beat Martina Navratilova at 1983 Roland Garros

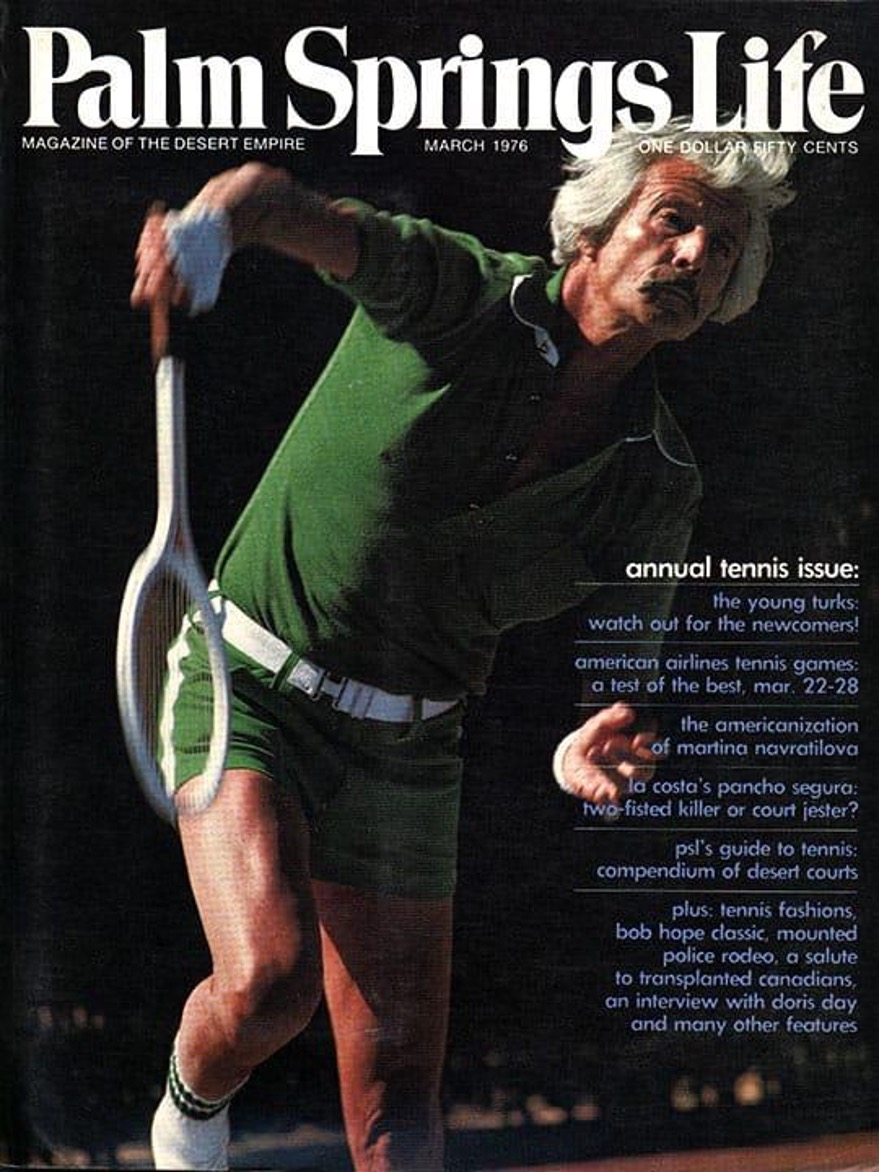

Martina Navratilova did not lose a match all year in 1983 going into the first Grand Slam event of the year, the French Open.

“The year I lost to Kathy Horvath in the French Open (1983) I’d been playing the best tennis any woman has ever played. But I messed up a match and lost. That’s not choking, that’s losing,” wrote Martina Navratilova in her autobiography “Martina” (with George Vecsey).

Martina was in fine form indeed. She had won Wimbledon and French Open in 1982 (vs Andrea Jaeger 76 61) and was thus far unbeaten in 1983 (later achieving an 86-1 mark for the year). In Paris, Navratilova won three rounds – beating Mary Lou Piatek 61 61, Katerina Skronska 61 61 and Wendy White Prausa 60 63 – before the encounter with Horvath. Navratilova rebounded like a champ though and won all three major finals in straight sets after Paris and every other match she contested in ’83. Martina also won the 1984 French Open final (her second and last singles title in Paris) vs Chris Evert 63 61.

In her book “Martina”, the Czech-born lefthander revealed more details about her devastating defeat to the American teenager.

“I had only lost seven games in my first three matches. Renee (coach Richards) got off the plane (from NY) at ten o’clock in the morning of my fourth round match against Kathy Horvath, and came to the court.”

“Without having seen how I was playing, she advised me to stay back and wait for Horvath to make the mistakes and then later in the match for me to become aggressive. She said I should just keep the ball in play, but what was the point of that? I was at the peak of my career (age 26), so far I was having a good tournament, and I’d just had a great practice with Andrea Leand. I was hitting my backhand better than my forehand. I was in great shape and the worst that could happen was that I’d come in an miss a few volleys. And if I had established a good rhythm already, why slow it down?”

“I lost the first set 6-4 but came back to take the second 6-0. In the third set I could see Nancy (Lieberman, co-coach) was no longer sitting with Renee, but had moved closer to the portal and was shouting, “C’MON Martina, stay up!” … or shrugging her shoulders to tell me to turn my shoulders more on my backhand (signals)…the usual encouragement. I kept wondering why Nancy had moved, and never did get into the flow I had felt in my first three matches. I lost the third set 6-3 and was out of the tournament.”

“After the match, I felt there was no way I should have lost and I wanted to know what was going on between Nancy and Renee. Right away, Renee accused Nancy of giving me signals and of trying to undermine her as coach. She said she had been giving me good advice until the third set and she blamed Nancy for moving up front during the third set to give me signals. Nancy said she had left the seat next to Renee to go to the bathroom and when she came back, she didn’t want to walk in front of people so she took the nearest seat to the portal.”

“I didn’t know who to believe (lack of trust of her own team?) but I did know I’d been doing fine until Renee arrived and told me to hang back against Kathy. It was the first time I had ever doubted her judgement…”

“That day, I was feeling the ball perfectly,” Horvath told ESPN’s Greg Garber in a 2013 article. “I felt confident I could keep her off the net. Maybe that’s why she was tight, because she couldn’t come in like she usually did.”

Yesterday, Horvath, who was seventeen years old at 1983 French Open, shared more thoughts on her historic triumph vs. Martina: “I was better than her that day…one of those rare days when everything feels a hundred percent and you can hit any spot you want to. That happened once before to me when I was fifteen and had two match points against Chris Evert at the Italian Open (1981). By the way, I lost that second set against Martina because I knew I could win and my hands started shaking… Another by the way is that Martina didn’t come in because she couldn’t. I was feeling the ball so well and keeping it so deep there was nothing she could come in on…she tried but was always caught too far back.”

The victor remembers match point clearly: “She hit a short low chip to my backhand…I hit an approach shot down the line to her backhand and came in. Her passing shot was down the line and floated wide. She was so tight…”

…The irony of Navratilova losing to someone using her own game against her.

Horvath was also in fine form at 1983 French Open as she cruised through the first three rounds – 61 63 vs Pam Whytcross, 63 61 vs Hana Strachnova and 64 75 vs Claudia Kohde Kilsch – before stunning the world no. 1. In the quarterfinals she lost to Mima Jausovec 61 61, Jausovec eventually lost in the final to Evert.

Horvath vs Navratilova is still discussed as one of the great upsets of Grand Slam history. Unfortunately any film or video of the match is not known to exist. And the match most of us never saw will remain only as a dream.

You could believe that Martina was distracted by her coaches’ power struggle or that she mistakenly employed the wrong strategy and this is why she lost her only match of 1983. Or it could be true that the way Kathy was playing had everything to do with provoking mighty Martina’s rare moment of confusion and self doubt.

It’s easy to forget one of the many alluring beauties of the sport… tennis magic can be created by any player on any day…