Deux mètres d’avance ?

Par Jean-Marc Chabot

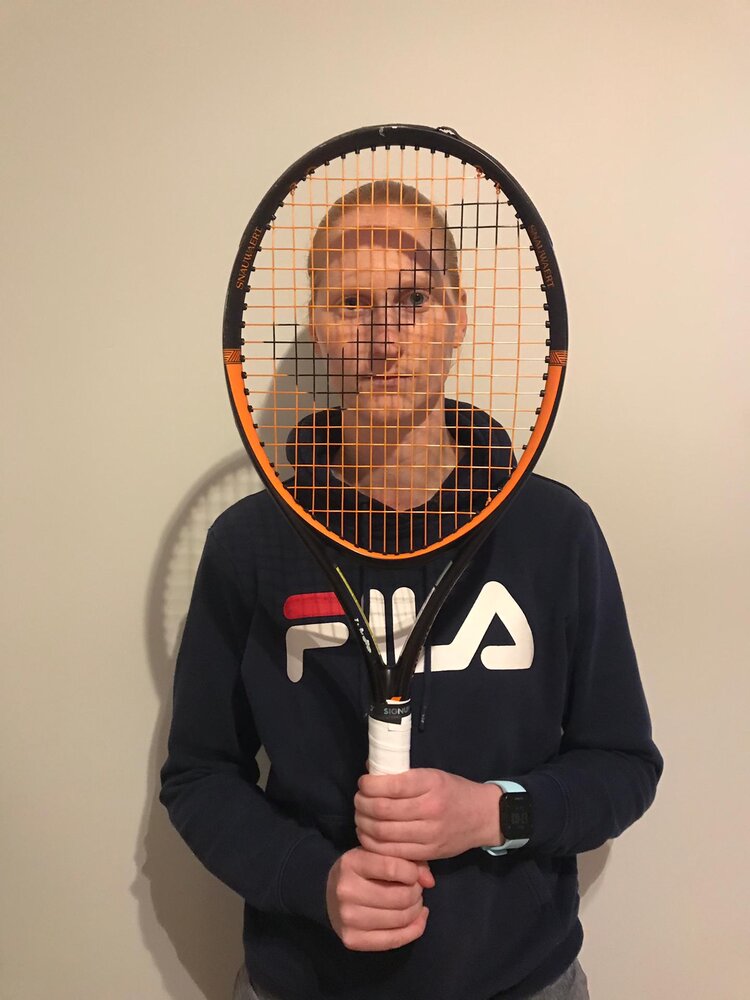

Karlovic, Isner, Anderson, Janowicz… le tennis moderne n’a jamais compté autant de joueurs frôlant ou dépassant le double mètre. Mais si leur style de jeu très dépendant de leur service est parfois vivement critiqué, ces Big Players n’en demeurent pas moins des joueurs qu’il convient de mettre en lumière tant ils font désormais partie intégrante de ce sport. Éclairage avec l’Alsacien Albano Olivetti : 2,03 m et recordman français du service le plus rapide.

« Parfois cela doit être monotone. » Défait en trois sets par Milos Raonic au 3e tour de l’Open d’Australie, Stefanos Tsitsipas est apparu groggy en conférence de presse. Encore sous le choc de son premier affrontement avec le Canadien qui a usé de son arme fétiche, le service, pour refroidir le Grec, demi-finaliste de la dernière édition. Et s’il admettait, avec parcimonie, le talent de son adversaire, le vainqueur du Masters de Londres n’en demeurait pas moins frustré de la tournure des événements et du style de jeu proposé de l’autre côté du filet. « Est-ce ennuyeux de jouer comme ça ? », lui demande-t-on. « Oui, ça doit l’être », assène-t-il. Ce constat, bon nombre de joueurs l’ont fait à l’heure d’affronter des Big Players. En 2009, sur les courts en gazon de Wimbledon, Roger Federer avait ainsi déclaré à propos d’Ivo Karlovic, le géant croate de 2,11 m, que ce qu’il produisait sur le court « n’était pas un match de tennis » alors que Jo-Wilfried Tsonga venait de rompre face à la « machine à aces ». 46 au total ce jour-là.

Aimer ou détester leur style de jeu, reposant principalement sur le service : libre à chacun de se faire son opinion. Toujours est-il qu’à l’heure d’entrer sur le court, eux aussi sont là pour jouer au tennis et nourrissent la même passion. Les armes pour le pratiquer sont justes différentes. Albano Olivetti, joueur de tennis professionnel français compté parmi les « très grands » en raison de son double mètre – 2,03 m pour être précis –, concède de bon cœur que l’expérience du joueur adverse, du spectateur ou du téléspectateur puisse être déroutante. « Il faut rester lucide. C’est vrai que ce ne sont pas les matchs les plus sympas à regarder. » Les « grands » ne déchaînent pas les foules et les critiques fusent aussi sur les réseaux sociaux. Leur jeu y est notamment qualifié d’ennuyeux, de mauvaise pub pour le tennis, ou, encore plus farfelu, d’injuste. Il suffit de visiter le compte twitter de l’Américain Reilly Opelka, 2,11 m, pour le constater. Le natif de Saint-Joseph dans le Michigan partage régulièrement des messages qu’il peut recevoir tout en maniant l’humour pour y répondre. Les critiques, Albano Olivetti a, lui, appris à les encaisser. « Certains les émettent en rigolant, d’autres sont plus méchants mais on le gère. »

Le service et puis c’est tout ?

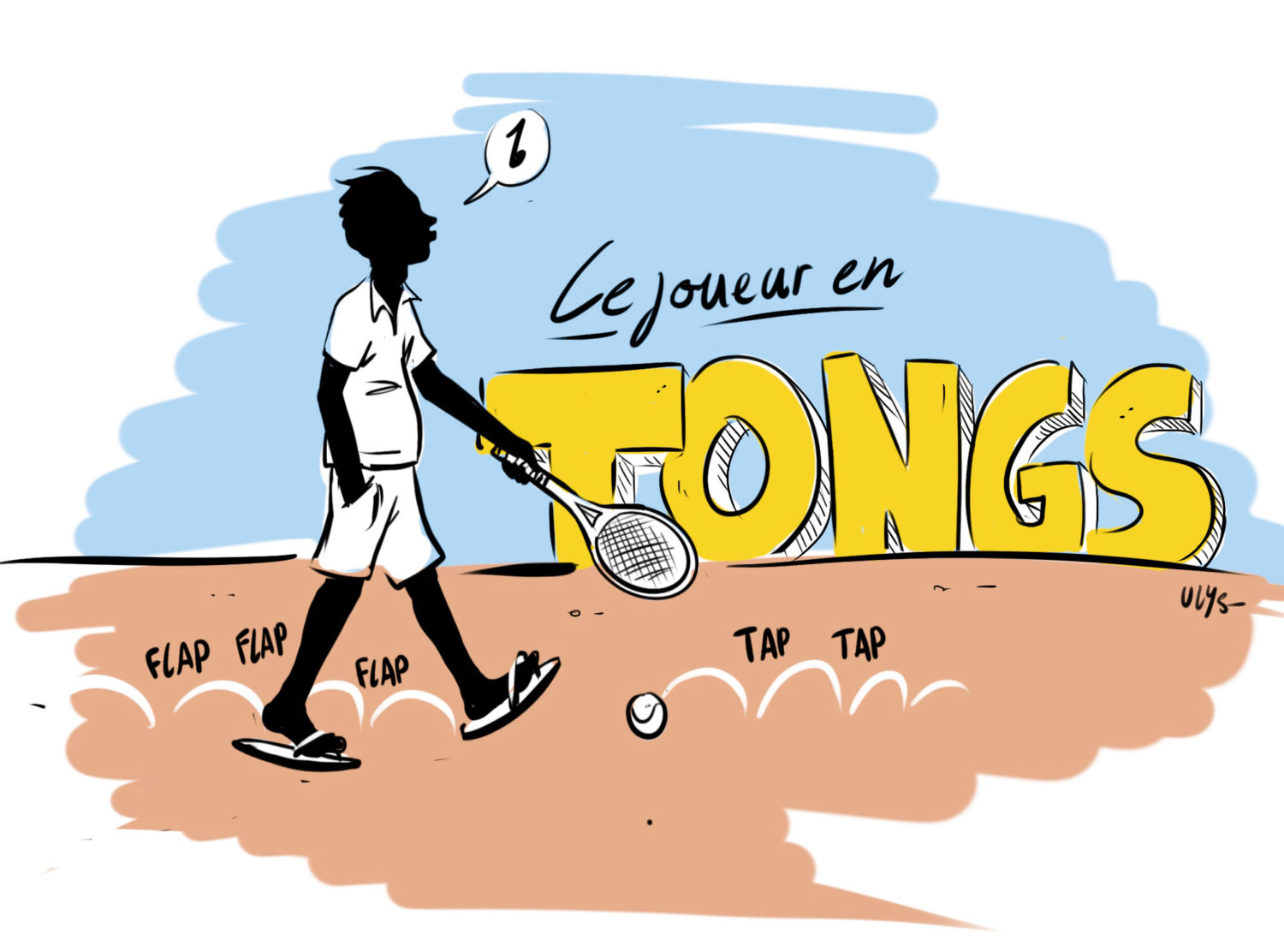

Mais alors, le jeu des Big Players est-il si « monotone », pour reprendre le mot de Tsitsipas ? Se résume-t-il au seul service ? Pour l’Alsacien, il est évident que ce coup représente un atout primordial. « On a un bras de levier plus important qui permet de donner plus de puissance. » Et l’ex 161e mondial au classement ATP en 2017 sait de quoi il parle puisqu’il détient le record français du service le plus rapide, flashé à 243 km/h. Toutefois, si tous les grands joueurs présentent des aptitudes au service – coup qu’ils travaillent d’ailleurs énormément –, une fois le point engagé, chacun possède ses singularités liées à son physique et à sa tactique. « Je suis l’un des rares à faire tout le temps service-volée sur première et seconde balle. Je fais également des retours-volées et j’essaye de prendre le filet dès que je le peux. » Agressif, l’Alsacien préfère ne pas s’embarquer dans des rallyes de 10-15 échanges, même s’il possède une grosse force de frappe du fond du court.

Tout l’inverse d’un Kevin Anderson ou d’un John Isner qui arrivent à briller depuis de nombreuses années au plus haut niveau sans forcément refuser l’échange. À la petite différence près que l’Américain est doté d’un coup droit très puissant lui permettant de tourner autour de son revers. « Quand il arrive à le prendre, il fait régulièrement mouche », analyse Olivetti avant de poursuivre : « Anderson est une exception car il est solide des deux côtés avec un déplacement plutôt bon pour quelqu’un de son gabarit. » Une capacité à tenir la balle du fond du court combinée à un service détonnant qui ont permis au Sud-Africain de passer tout proche de soulever un trophée du Grand Chelem. La première fois à l’US Open en 2017 où il avait finalement été battu par Rafael Nadal en finale et la seconde fois à Wimbledon en 2018 face à Novak Djokovic.

Défendre, le casse-tête des très grands

D’une manière générale, les Big Players ne sont pas réputés pour avoir de grandes qualités défensives. À l’image d’un Ivo Karlovic qui mise presque tout sur son service et sa volée. « C’est le genre de joueur qui va être obligé de porter ses services sans se faire breaker. Puis il va essayer de mettre un maximum de pression sur un tie-break. » Mais au-delà de la tactique, les « grands » ont, par comparaison aux joueurs plus complets, de nombreuses limites physiques. La rançon de la taille en quelque sorte.

« On a un temps de réaction plus lent qu’un joueur qui fait 1,80 m. Le retour est plus difficile à appréhender. » Il peut même se transformer en un véritable casse-tête dans les mauvais jours. Parlez-en donc à John Isner. Demi-finaliste du tournoi d’Auckland début janvier, l’Américain n’avait marqué que six malheureux points en retour face à Ugo Humbert. Plus qu’insuffisant pour espérer l’emporter. Une mauvaise performance qui s’explique : « Il suffit d’être un peu fatigué nerveusement ou dans le mauvais timing et on peut se faire éclater », concède Olivetti. Outre le retour, les grands joueurs préféreront toujours contrôler l’échange afin de ne pas user leur capital physique, moindre que celui des joueurs de 1,80 m. « On est forcément moins à l’aise quand il s’agit de galoper. » Les balles basses, notamment au fond du court ou à la volée, représentent l’ultime calvaire pour eux. « User du slice est une tactique justifiée, car relever la balle et descendre sur les jambes nous demande des efforts supplémentaires. »

Toujours plus grands

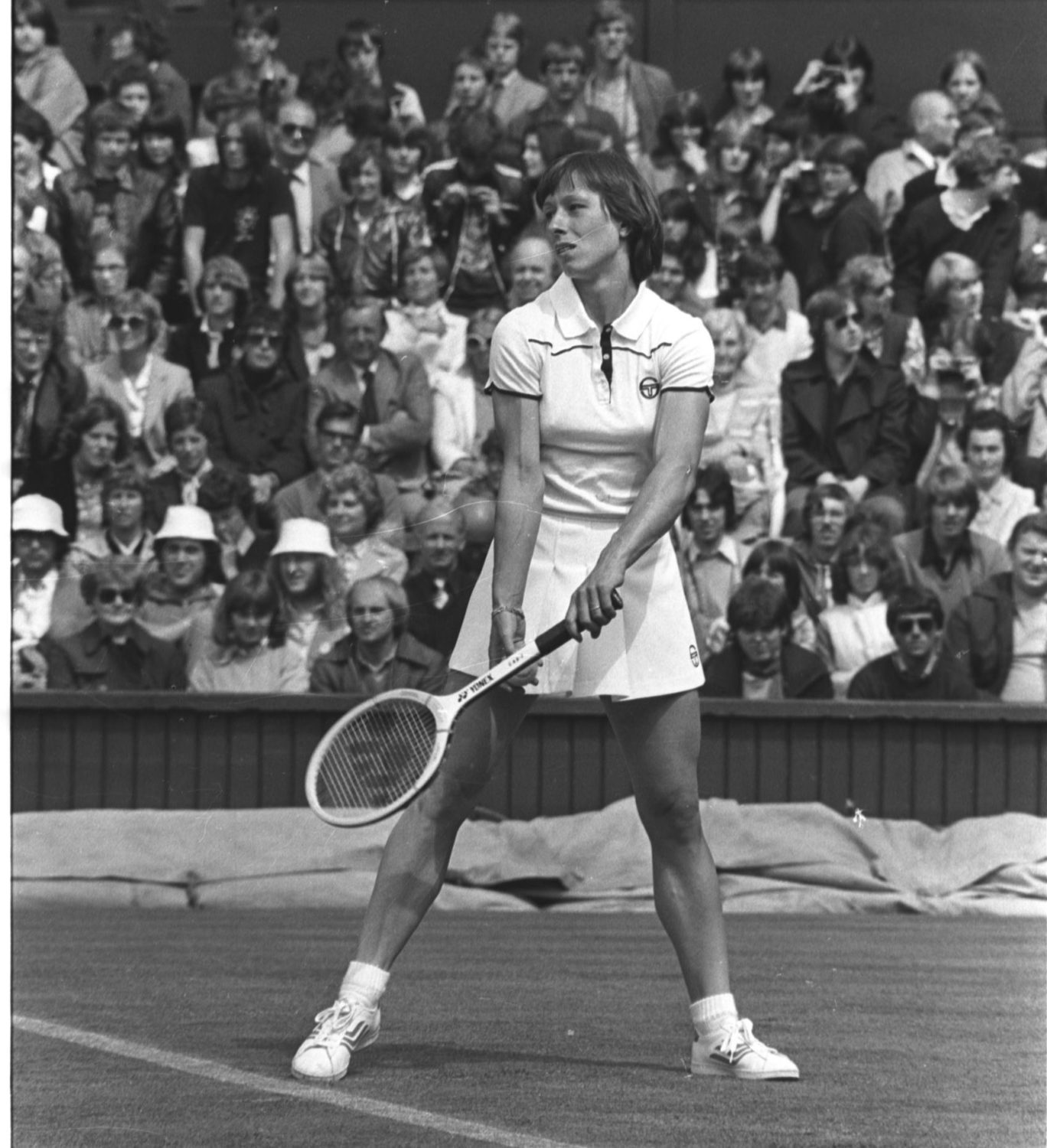

Bien que le service soit une arme plus naturelle pour les Big Players, ils doivent donc composer avec des faiblesses physiques intrinsèques. « Il faut essayer de voir comment un grand joueur va utiliser ses forces à 200 % tout en essayant de minimaliser les autres aspects de son jeu. » Un mal que des joueurs plus complets comme Federer, Nadal, Djokovic et consorts n’ont pas à combler. « L’idée selon laquelle un mec qui fait deux mètres a juste à bien servir pour gagner est fausse. Les gars qui vont gagner les tournois du Grand Chelem sont ultra-complets et bons dans tous les secteurs du jeu. » Et le ralentissement des différentes surfaces, comme ce fut encore le cas lors de l’Open d’Australie, ne devrait pas favoriser les « grands » à l’avenir. « Il est plus difficile d’obtenir des points gratuits derrière sa première balle. Il suffit de regarder Wimbledon pour le constater. Plus aucun joueur ne pratique le service-volée. »

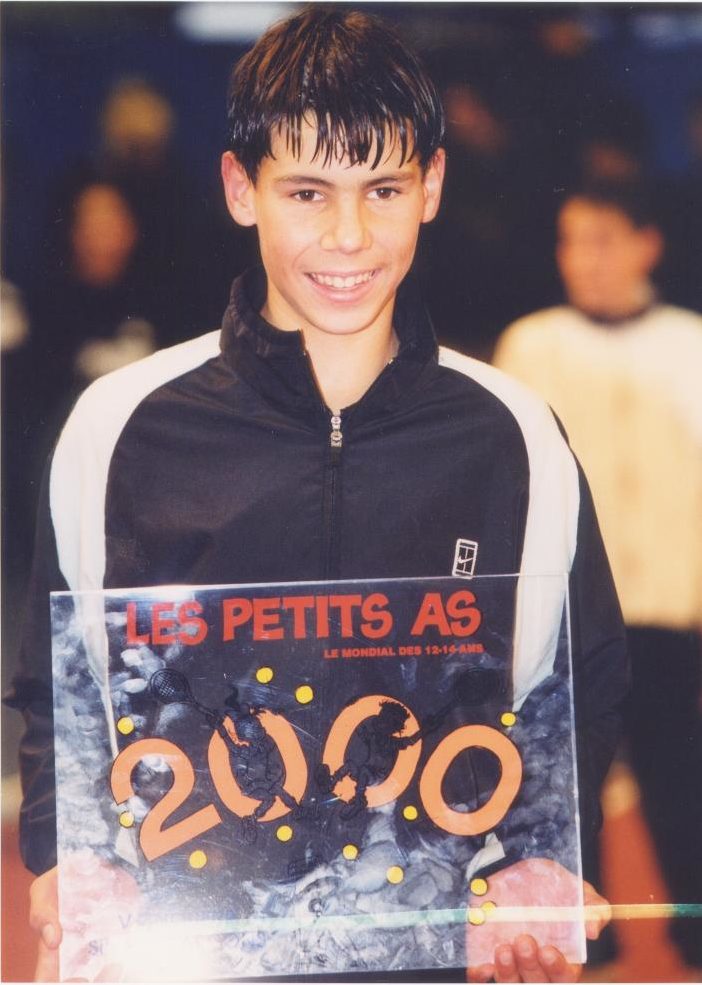

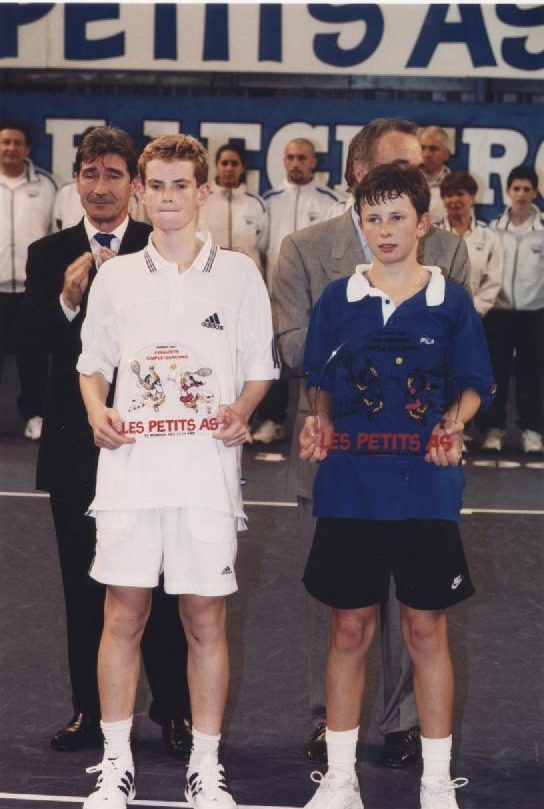

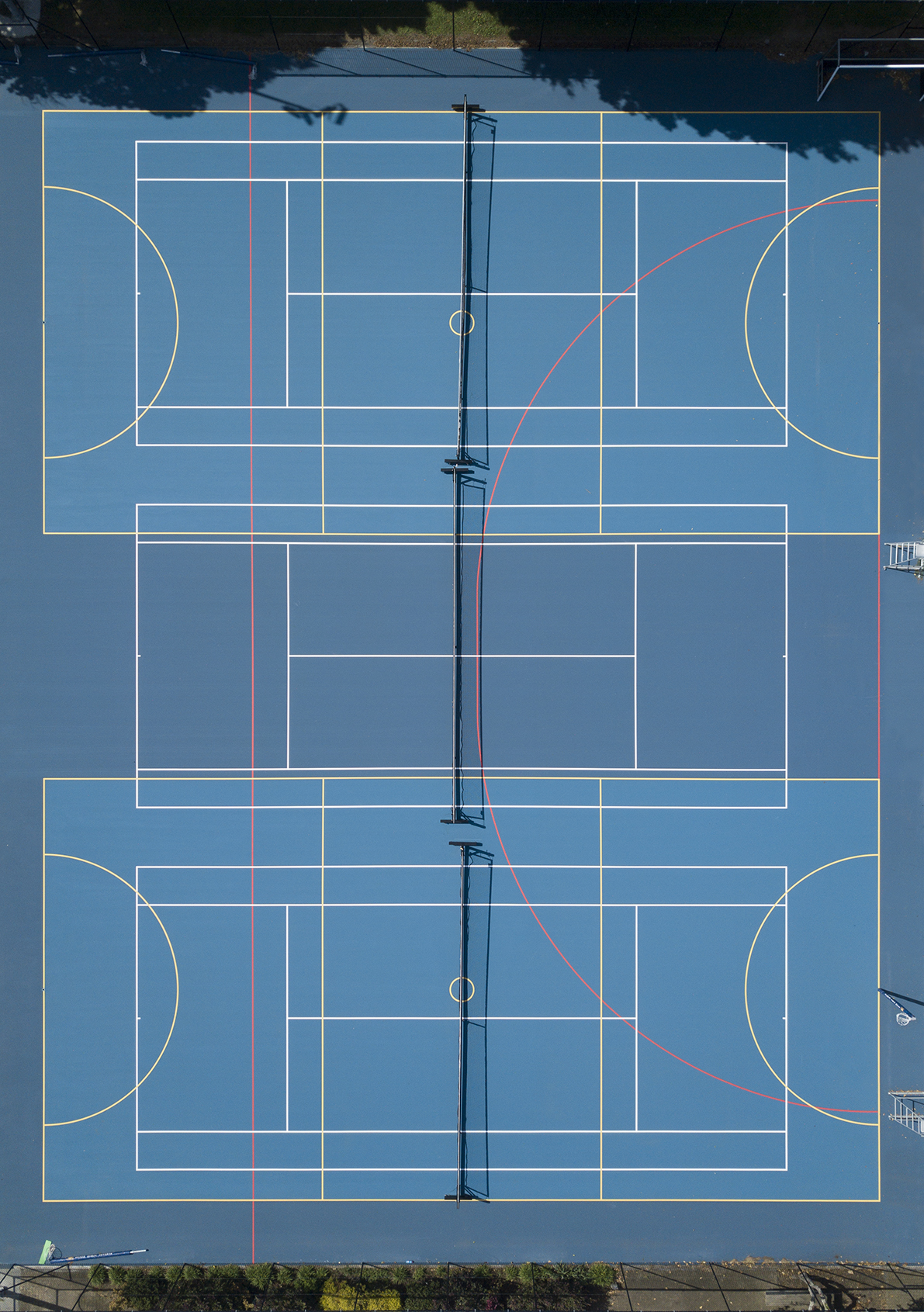

Reste que le service, qu’importe le joueur, est un atout précieux dans le tennis moderne. Et jamais n’y a-t-il eu autant de Big Players jouant les premiers rôles. De 1,82 m en moyenne en 1975, le top 30 culminait environ à 1,88 m fin 2019. Une courbe qui n’a cessé d’évoluer, hormis au début des années 2000. En 2015, elle a même atteint 1,90 m de moyenne avec des joueurs comme Karlovic, Isner, Anderson, Cilic, Berdych, Tomic, Raonic… Une lecture statistique qui laisse entrevoir de beaux jours aux Big Players.

Article publié dans COURTS n° 7, printemps 2020.