Avec Rodger,

fini la Suisse qui perd

Par Raphaël Iberg

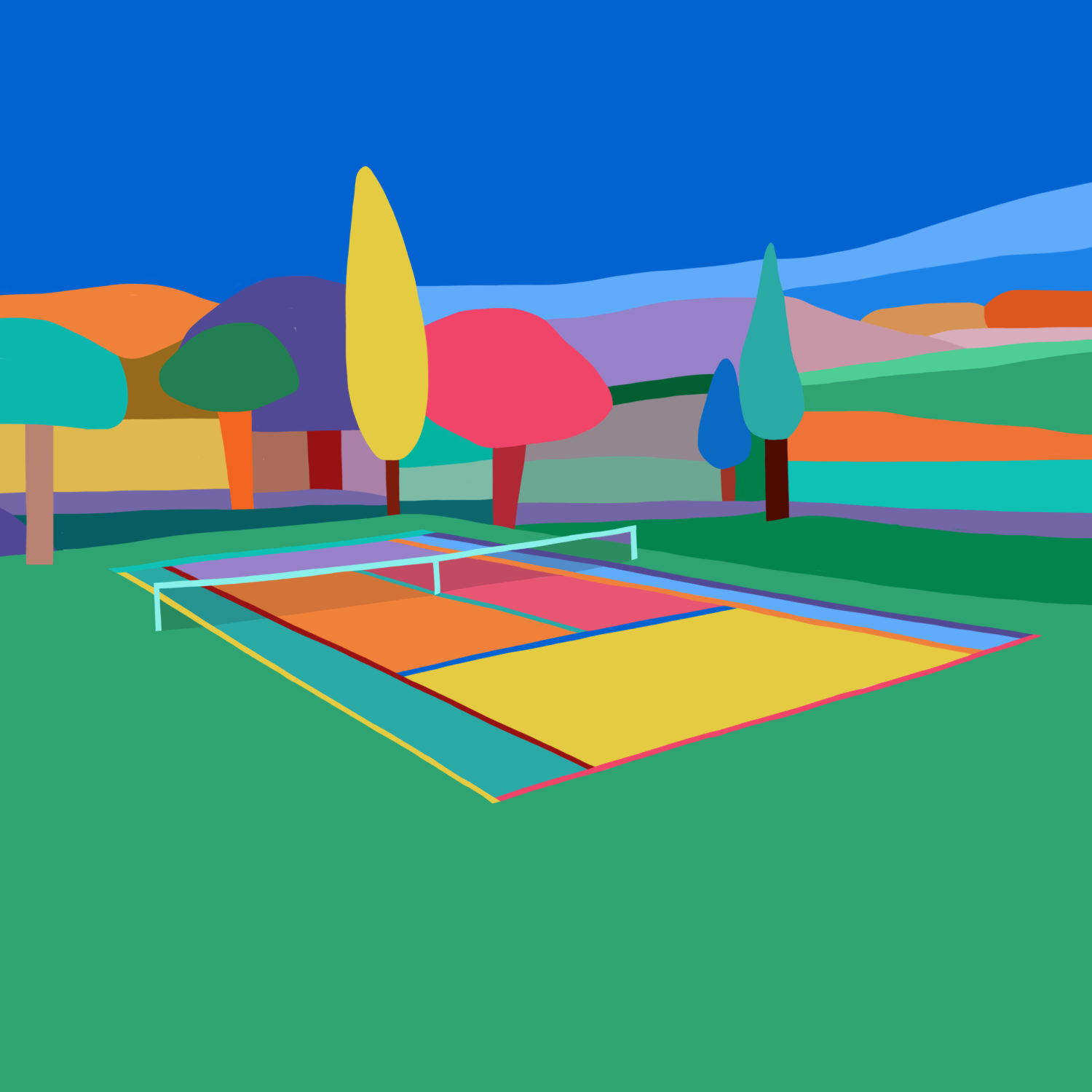

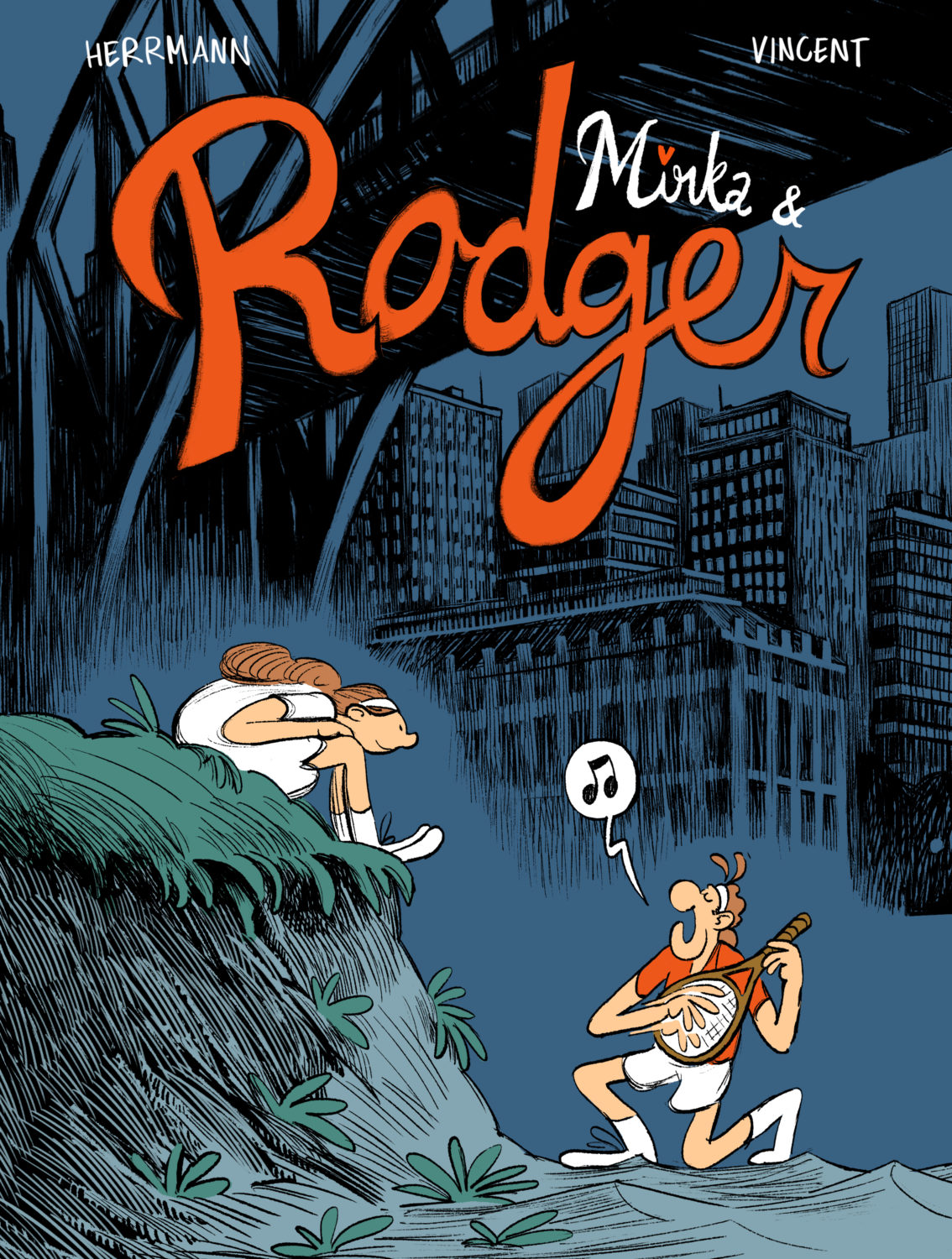

« Toute ressemblance autre que physique entre les êtres de chair et leur avatar de papier serait indépendante de notre volonté. » C’est avec cet avertissement que s’ouvre le premier tome des aventures de Rodger, L’enfance de l’art, « un exemple parmi d’autres des délires que [Federer] provoque », selon ses auteurs du bout du Lac Léman, Herrmann et Vincent. Les deux compères délirent d’ailleurs tellement qu’un deuxième volume, Mirka & Rodger, s’apprête à faire son apparition (au début du mois de juin) sur les étagères des librairies helvétiques. Cette suite en appelle elle-même bien d’autres car aucune borne ne limite les imaginations conjuguées de Gérald Herrmann, dessinateur à la Tribune de Genève, et Vincent Di Silvestro, son collègue du Courrier. Car au-delà de la question terre à terre de son identité, qui « n’intéresse plus grand monde », « Federer est devenu un miroir de toutes nos aspirations ». Voilà qui est bien pratique pour les « bullographies » non-autorisées, semi-assumées et même auto-éditées (la faute à des maisons d’éditions timorées). Plongeons-nous donc dans le deuxième opus de la saga de ce brave et néanmoins fantasmagorique Rodger, qui nous emmène de ses débuts chez les pros à son premier sacre majeur en l’espace de 82 planches.

Rodger, futur père de la nation

On s’excuse d’ores et déjà auprès de la famille de Winston Churchill pour ce sous-titre pompeux. Dans les fameux délires de nos deux auteurs (et surtout dans ceux du scénariste Herrmann, d’après ce qu’on a cru comprendre), Rodger est né en successeur de Jésus, véritable dieu vivant, en l’an zéro après RF. Si le premier épisode se voulait plutôt mystique, le deuxième est résolument nationaliste en ce qui concerne la portée du phénomène Federer (même si la dimension divine n’est jamais très loin, la croix helvétique et son pendant religieux se mélangeant parfois allégrement). Exempté de service militaire, notre héros bâlois est sommé de venger la petite Suisse de ce qui est présenté comme autant d’humiliations à travers l’histoire, des défaites à la neutralité en passant par la modération et l’humilité. Son arme sera un outil qui semble davantage dans ses cordes qu’un fusil d’assaut, et ses munitions ne resteront pas à l’arsenal.

On commence à comprendre pourquoi Rodger a troqué son aura divine pour un drapeau rouge à croix blanche, plus prosaïque lorsqu’on apprend que le Conseil fédéral suit tous ses faits et gestes depuis Berne. Figurez-vous que pour susciter l’adhésion et l’identification de ses concitoyens, la recette est assez compliquée – et quelque peu contradictoire au regard des idées de vengeance mentionnées plus haut : le futur champion se doit de ne pas devenir un héros qu’on vénère, car en Suisse on n’aime pas les têtes qui dépassent. En gros, ce qu’il faut, c’est « un type qui a le droit de se disputer, mais seulement sur un terrain, qui n’embête personne avec des idées et qui serre la main à l’adversaire après le match ». Un peu à l’image des sept ministres, tout sauf charismatiques, siégeant au Palais fédéral et dont on défie quiconque n’étant pas encore trentenaire ni en possession d’un passeport estampillé « CH » de relier les points entre leurs caricatures signées Vincent et leurs identités réelles.

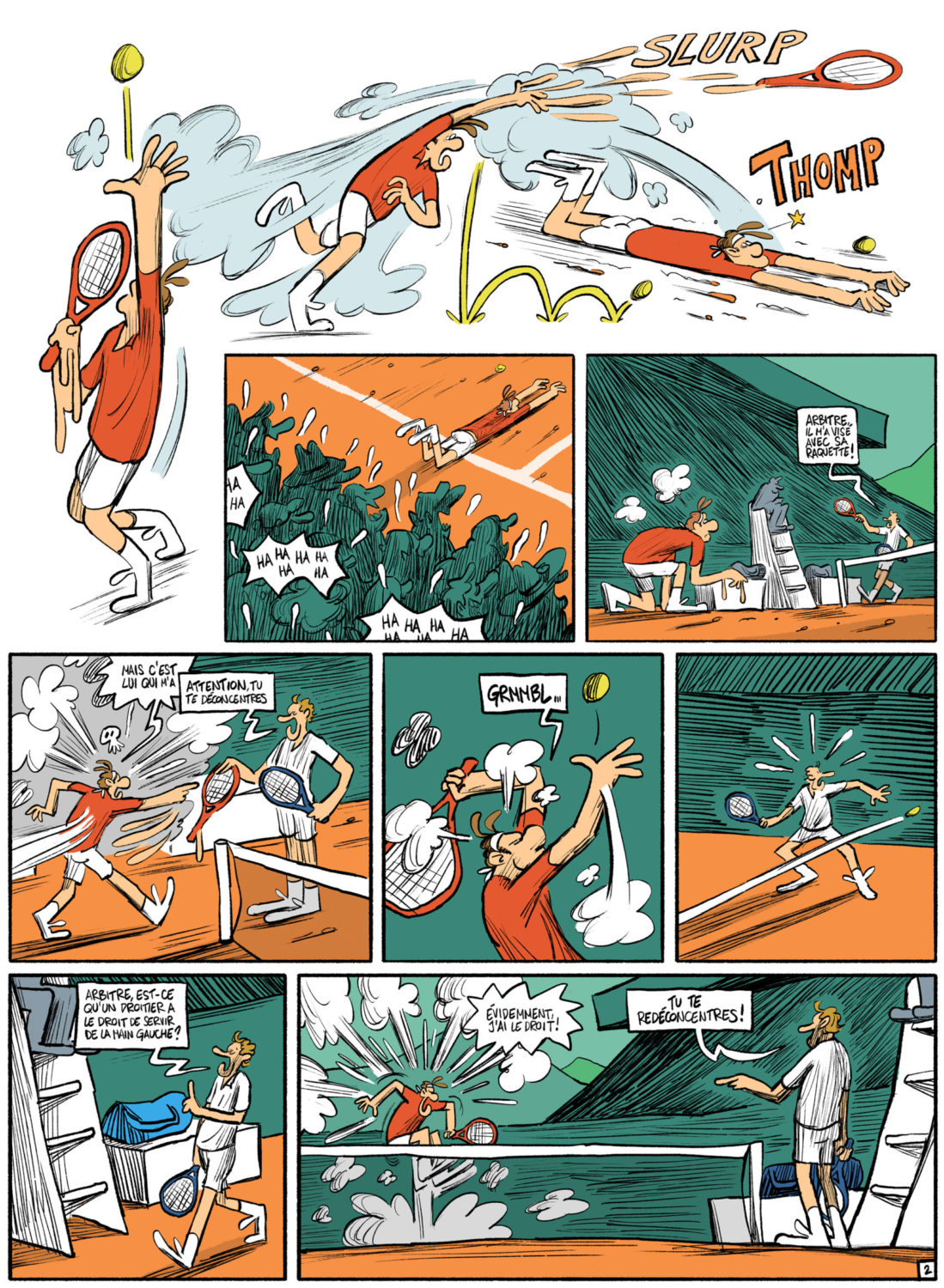

En parlant de caricatures, c’est l’occasion de vous dire que le trait volontairement forcé et exagérément simpliste utilisé pour dessiner les contours de Rodger devrait définitivement convaincre les avocats spécialisés en diffamation du vrai RF que toute ressemblance, même physique, entre notre homme au monosourcil et à la mâchoire quelque peu prognathe et leur client n’a définitivement rien de volontaire. Si elle brosse le portrait de son Rodger à grands traits, notre BD aussi décalée qu’une conférence de presse d’Ernests Gulbis ne peut malgré tout s’empêcher de verser dans la subtilité pour poser une vraie question de fond de temps à autre. Une rencontre improbable entre Jésus et deux membres de la police fédérale (quoi de plus normal, au fond) sur une route de campagne est le théâtre de cet échange savoureux : « — Ah bon, on peut être fier de quelqu’un à cause de son passeport ?! — Nous, on veut surtout que les gens soient fiers de leur passeport grâce à lui ! » Quelques pages auparavant, Mirka se pose, elle, des questions existentielles sur son début de relation avec le plus célèbre des sportifs individualistes rhénans et laisse échapper un « l’égoïsme partagé, ça fonctionne mieux en économie qu’en amour » fort bien senti. On vous laisse méditer là-dessus.

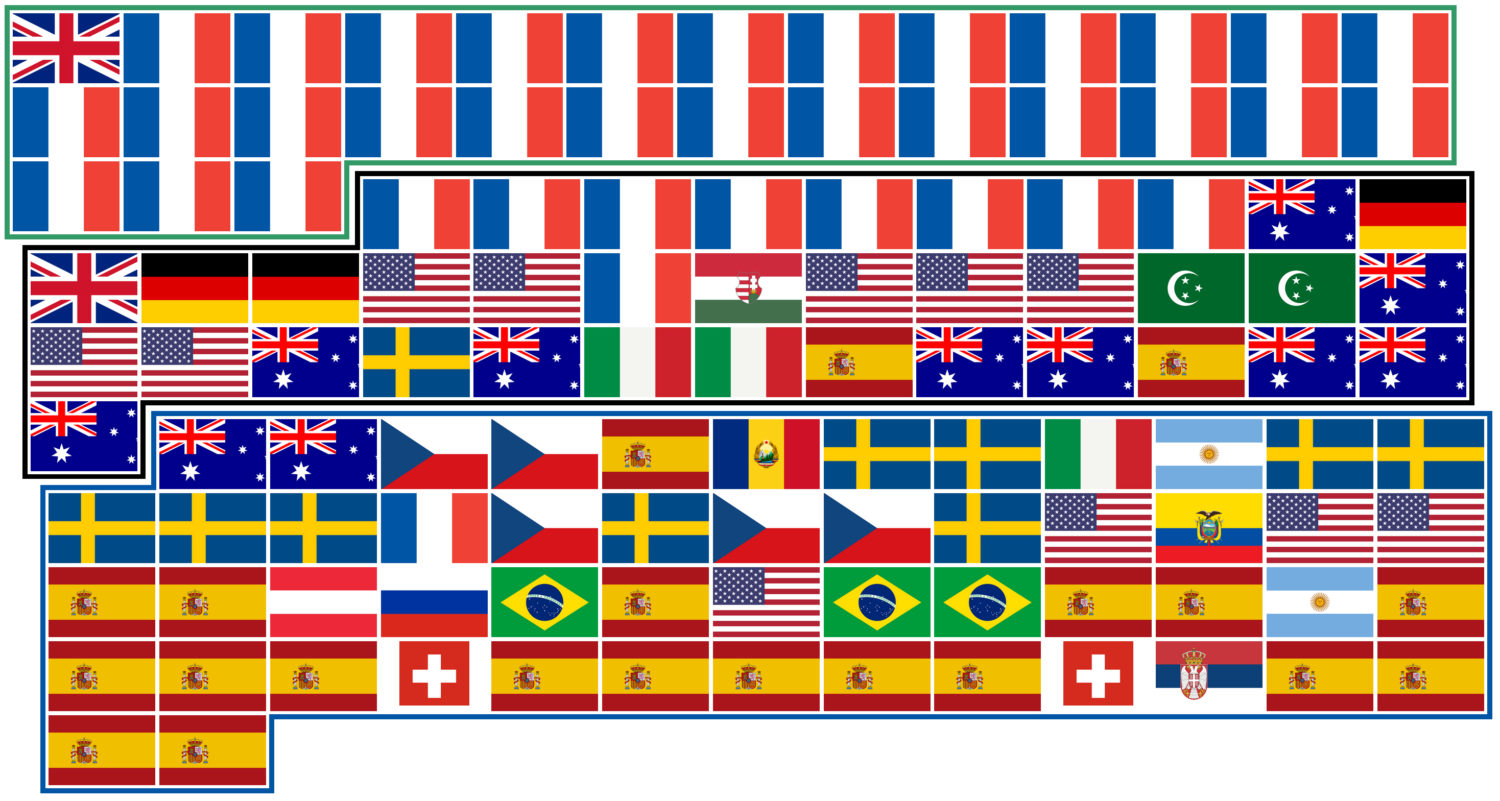

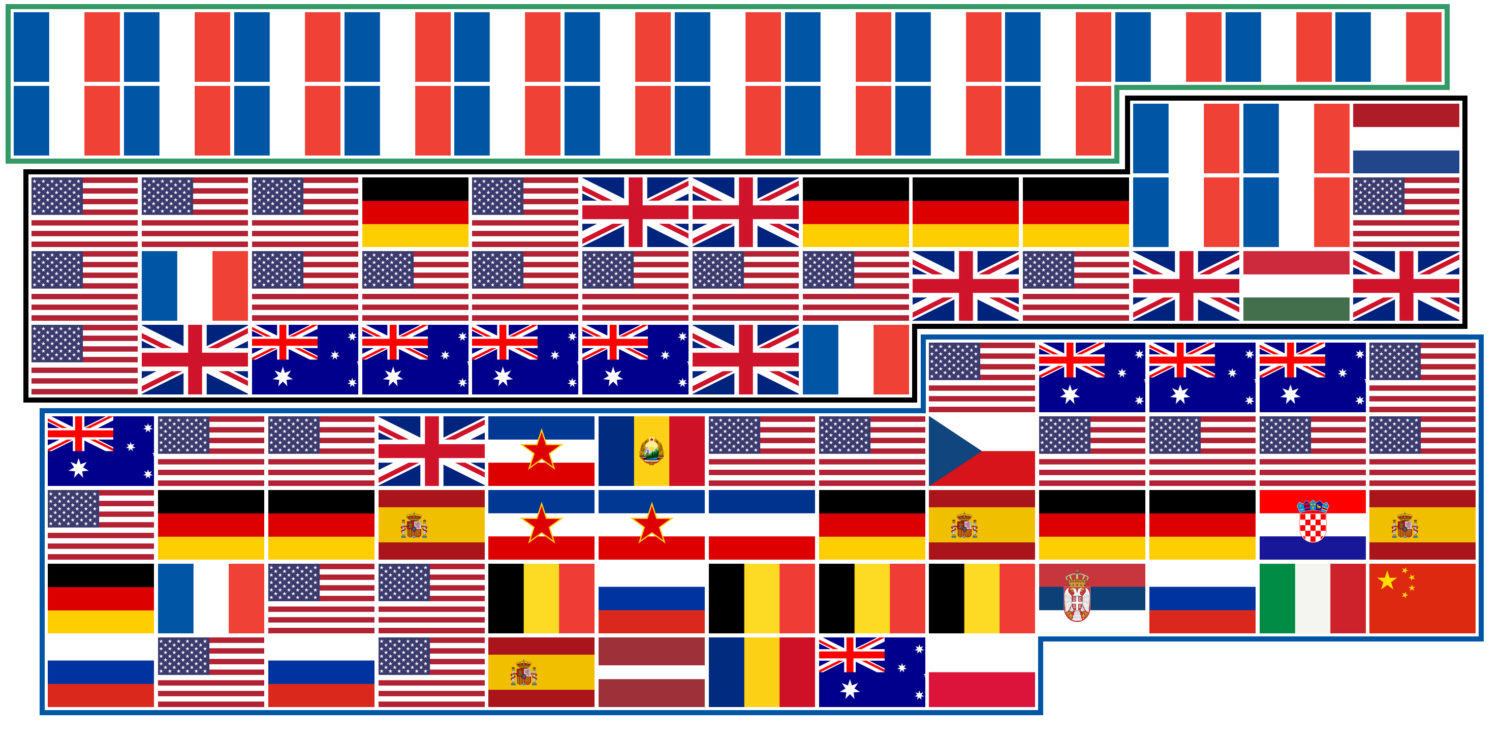

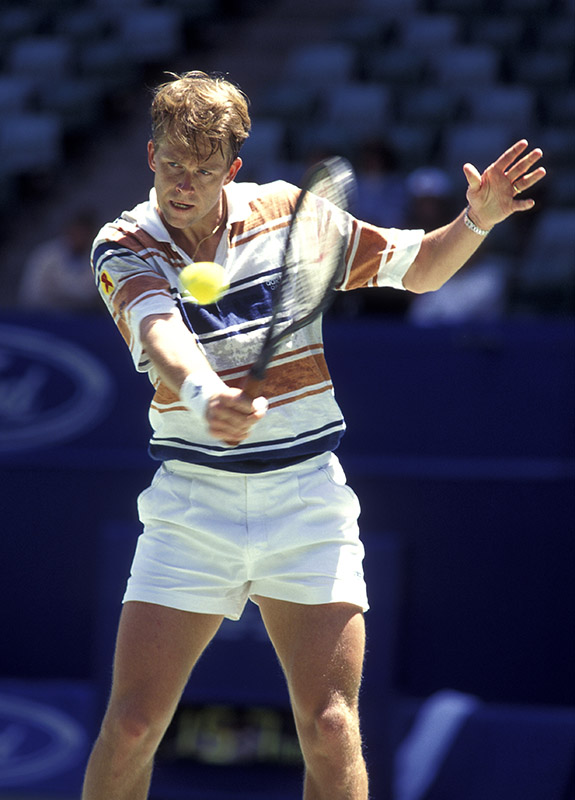

Rodger perd beaucoup et souvent

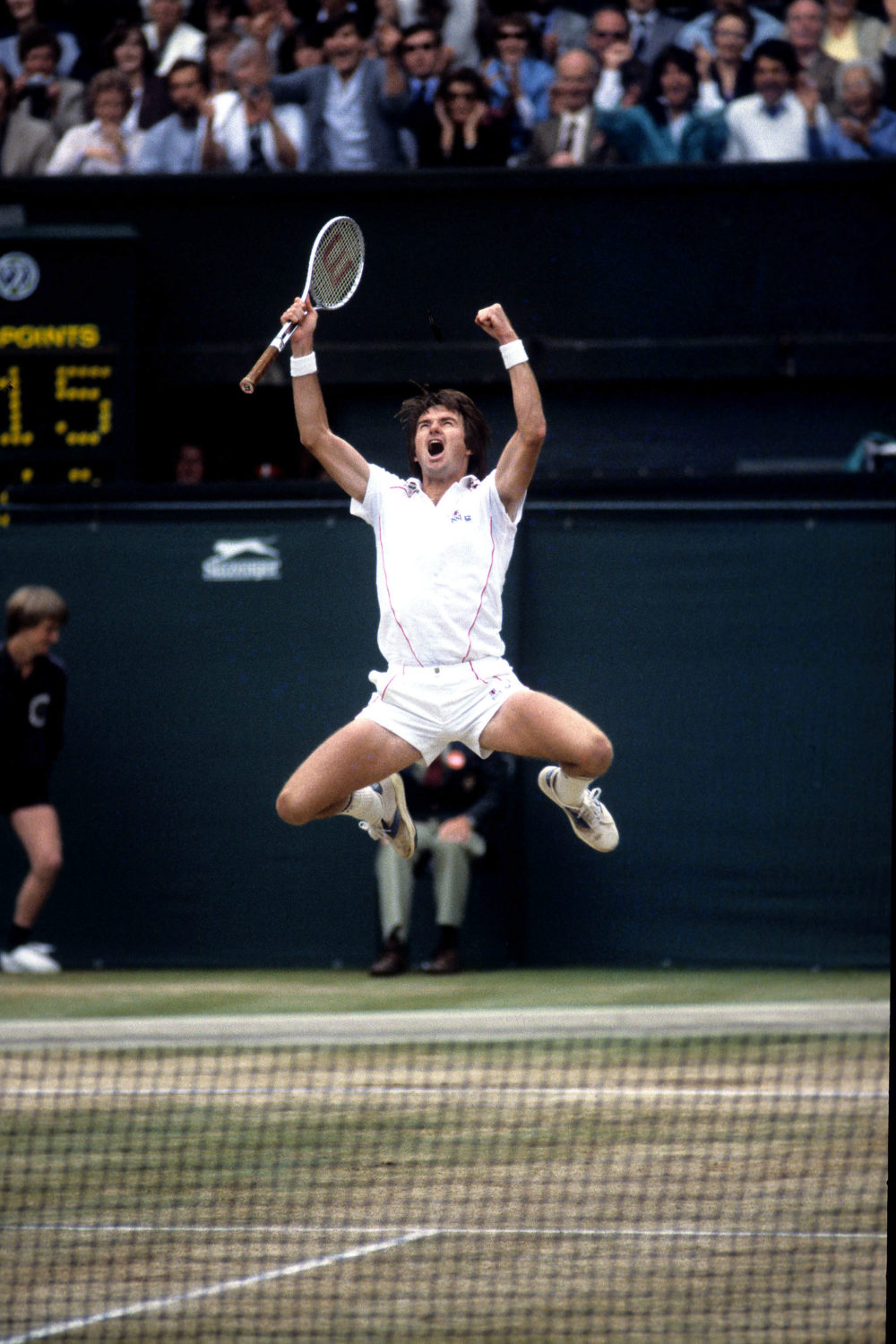

Même si le récit touche au fantasme le plus pur et ne s’en cache pas, ses auteurs n’ont pas oublié de l’ancrer dans la réalité des symboles les plus forts de la carrière de Roger Federer (le vrai). Aussi fou que cela puisse paraître 23 ans et 20 titres du Grand Chelem plus tard, au début ce sont surtout des déconvenues cinglantes. Avant que Rodger ne devienne peRFect, de 1998 à 2003, euh pardon, de l’an 17 à l’an 22 après RF, Lucas Arnold Ker, Marc Rosset, Andre Agassi et Lleyton Hewitt se chargent de son initiation aux défaites mortifiantes et autres vices divers et variés qui guettent le sportif d’élite mal entouré. On remarque dans la foulée d’une énième débandade que le super-héros dont la tête ne dépasse donc pas (mais le nez si) « ne transpire pas du tout… sauf des yeux ! », seule faiblesse physique notable de notre protagoniste à ce stade. Le Rodger de l’an 2000 (19 après RF, merci de suivre) finira même sur un divan de psy pour tenter d’expliquer toutes ces déconfitures face à plus faible que lui. Une explication qui passera par l’ego, d’où la transition toute trouvée vers la psychanalyse.

Rodger tue le père

Ça tombe bien, Sigmund Freud étant somme toute un voisin autrichien de Rodger et un pote de notre Carl Jung national, on passe à Œdipe sans complexe. Et ça commence fort ! Jésus est le premier à succomber sous les roues de la voiture de l’élève-conducteur Rodger qui, rongé par la culpabilité, décide de créer une fondation et de dédier sa victoire au tournoi de Milan 2001 (oui, oui, on a compris, l’an 20 après RF) au Seigneur lors d’une visite au Dôme. On notera que l’infortuné Julien Boutter, qualifié de « second couteau » par Dieu lui-même, n’est même pas nommé dans l’histoire. C’est ensuite au tour de Pete Sampras de se prendre un râteau magistral dès les huitièmes de finale dans son jardin de Wimbledon, un an avant que le formidable George Bastl ne l’achève définitivement sur le célébrissime « cimetière des champions ». Rodger l’a d’ailleurs tellement oblitéré de la grande Histoire du Jeu que le nom du Californien n’apparaît même plus sur le trophée que son successeur soulève à la fin du livre.

Mirka et Rodger font la paire

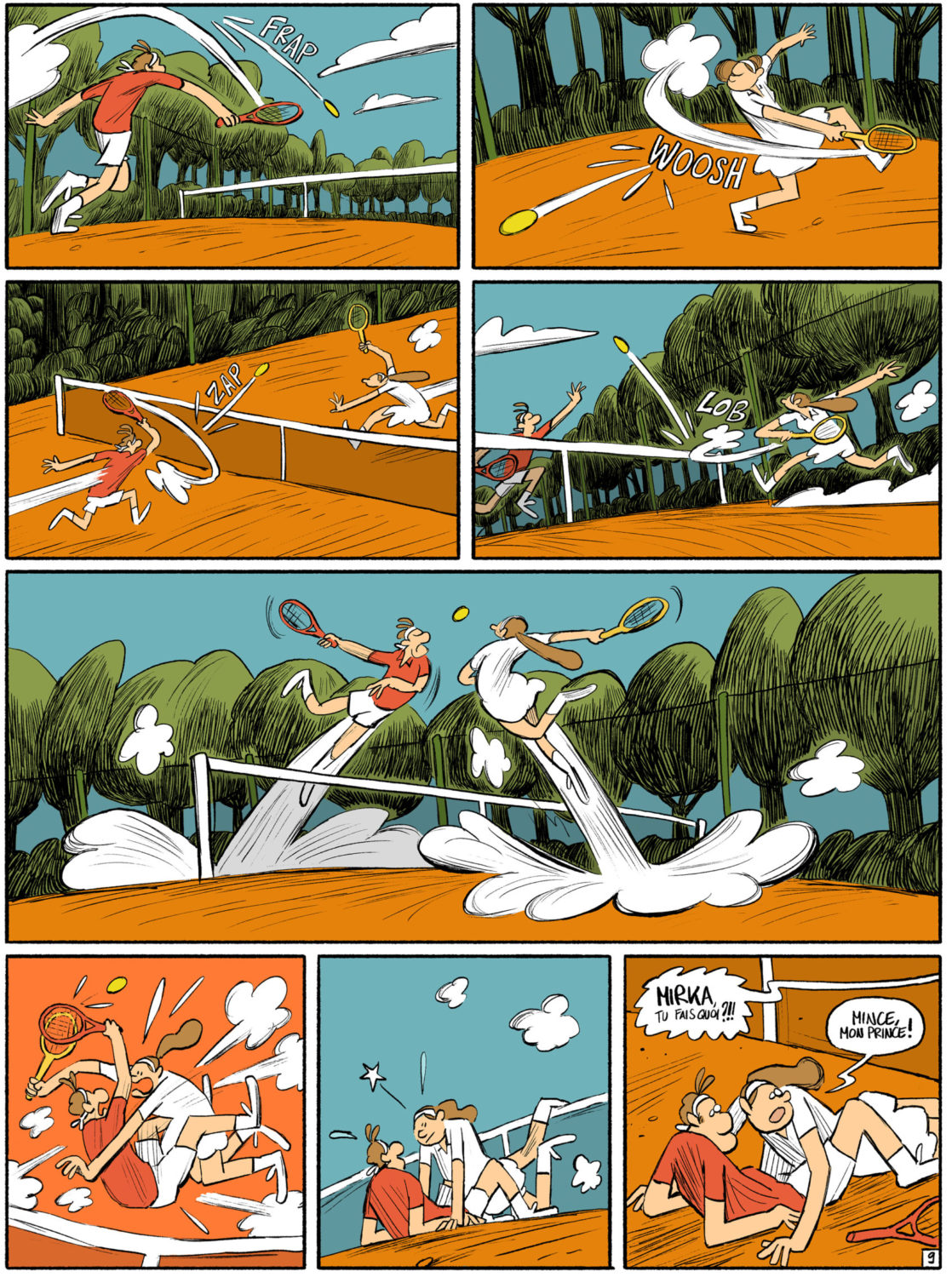

Comme Rodger est tour à tour Dieu, icône nationale, Zorro (son nom, il le signe à la pointe de la raquette, d’un RF qui veut dire… enfin vous connaissez la suite), roi et parfois tout cela à la fois, il lui faut une caution humaine. Et cette caution s’appelle Mirka, l’épouse qui cultive des défauts pour deux, en l’absence manifeste de ces derniers chez Federer. Mais pas seulement, comme on le verra par la suite. Toute la complexité des multiples facettes de la personnalité de celle qui représentera le yin complétant le yang permanent de son no 1 mondial d’époux durant toute sa carrière est d’ailleurs capturée par la bande dessinée d’Herrmann et Vincent.

Tout commence par une première rencontre fictive des tourtereaux à Dubaï, raccourci vers ce qui deviendra leur résidence pas si secondaire que ça au fil des années, deux ans avant des Jeux de Sydney apparemment aussi torrides qu’une apparition de Bernard Tomic sur le compte OnlyFans de Vanessa Sierra. La première impression aussi douteuse que réductrice proposée au lecteur en ce qui concerne l’ancienne 76e mondiale, apparemment accaparée par un besoin irrépressible de profiter de l’aura des puissants, ne dure toutefois pas. En effet, si Rodger s’apprête bien à tuer le père à maintes reprises, il semble également avoir besoin qu’on le materne quelque peu. Après avoir enterré sa propre carrière, Mirka devient donc sa nouvelle maman doublée d’une amante (on vous a déjà parlé d’Œdipe, non ?) aux multiples casquettes de préparatrice physique, mentale et intellectuelle, usant d’une arme fatale : pas de sexe après une défaite. Comme le Conseil fédéral lui-même le souligne, Mirka et Rodger possèdent surtout l’ingrédient no 1 pour réussir dans le sport helvétique : ne pas être 100 % suisse. Comme le dit Adolf Ogi, président de la Confédération à ce moment-là, en réponse à son collègue Moritz Leuenberger qui lui demande s’il a déjà vu des sportifs complètement suisses : « Oui, j’en connais, mais leur nom ne vous dirait rien. » Et pour cause. En tant que membre du lobby tchéco-slovaco-hongrois (Hlasek, Hingis, Bacsinszky, Wawrinka, Bencic) qui domine le tennis suisse depuis le milieu des années 90, Mirka est donc la candidate idéale pour former une paire de double victorieuse avec le fils de Lynette, Sud-Africaine de son état. Ajoutez à cela son manque de talent propre et son ambition par procuration dévorante et vous obtiendrez la combinaison gagnante pour polir et faire briller le diamant brut qu’est encore Rodger. Une Mirka tantôt potiche, tantôt marionettiste de génie. C’est en tout cas la vision que nous en donne le duo bédéistique genevois, mais quelque chose nous dit qu’ils ne sont pas si loin que ça de la vérité (même si ce serait évidemment totalement fortuit).

Rodger, fini la Suisse qui perd ?

Finalement, Mirka & Rodger, c’est surtout Rodger & nous et une excellente excuse pour brosser le portrait du Suisse lambda qui ne fait pas de vagues, ne cherche pas la bagarre, a un peu peur des musulmans radicalisés même s’il n’en a jamais rencontré, et a tendance à prendre le chemin de la gare plus souvent que celui de l’autoroute, même quand il songe au suicide. Ce Suisse lambda, il est très souvent fan de tennis (surtout depuis 2003) et il a besoin de ce Rodger qui se pose en Robin des Bois du bonheur : « Un bonheur majuscule qu’on vole à son adversaire et qu’on donne à tous ceux qui ont renoncé à être champions. » Il en a besoin parce qu’il est convaincu que « les Suisses finissent toujours par perdre » ; il n’ose pas regarder les points importants de peur de « porter la poisse » ; pleure à chaudes larmes à l’unisson avec Rodger pendant la remise du trophée ; adorerait klaxonner un soir de victoire comme ses voisins français, italiens, espagnols ou portugais, mais comme il a peur de déranger, il attend le lendemain matin pour descendre sonner les cloches dans son abri antiatomique. Le digne représentant d’un peuple « toujours content mais jamais heureux, parce qu’on n’a jamais l’occasion de l’être » en somme. Une analyse émouvante de justesse, foi de supporter suisse lambda.

Mirka & Rodger

Herrmann & Vincent

Herrmine, 2021

Article publié dans COURTS n° 11, printemps 2021.