Babolat

une concurrence dans les cordes

Par Loïc Struys

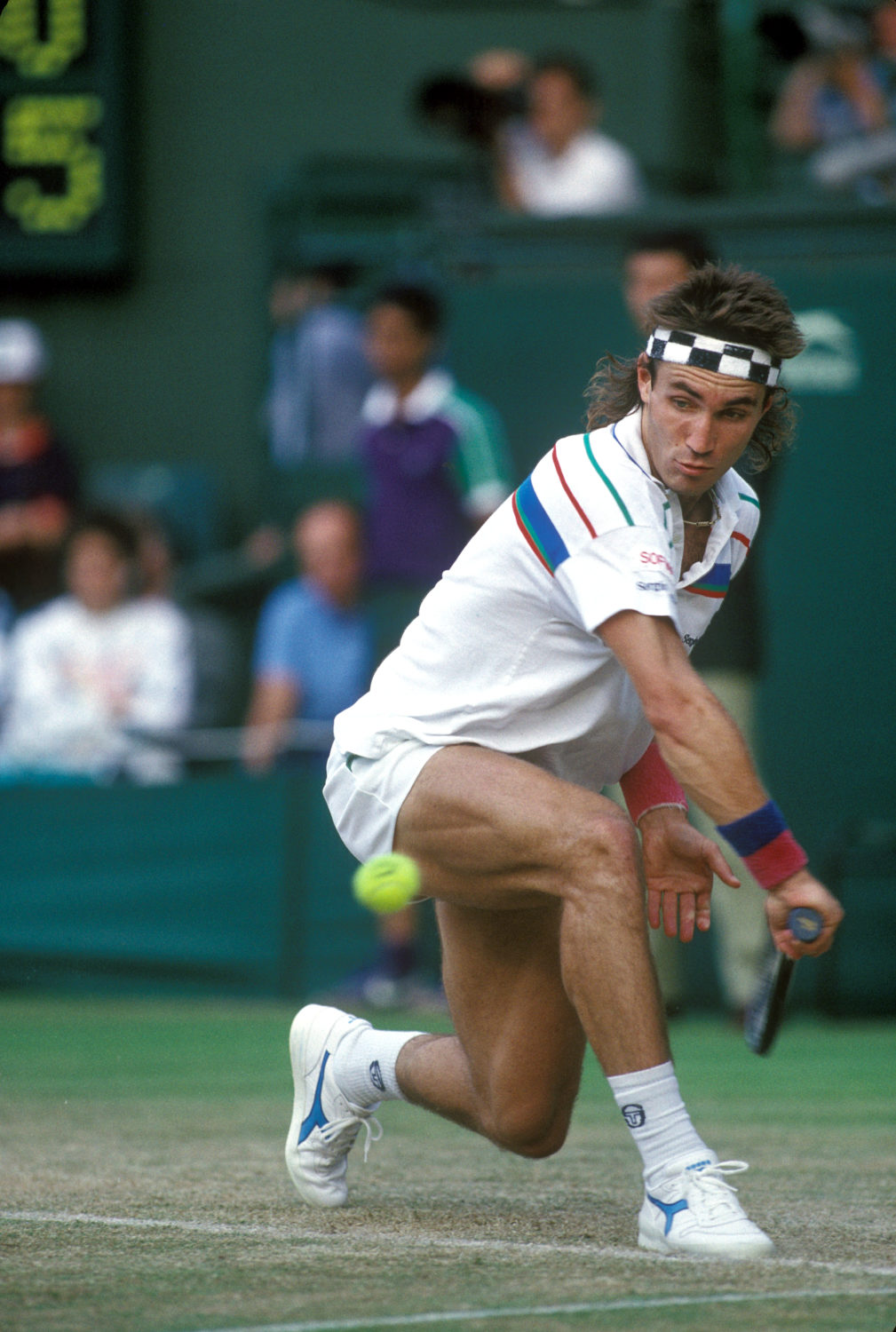

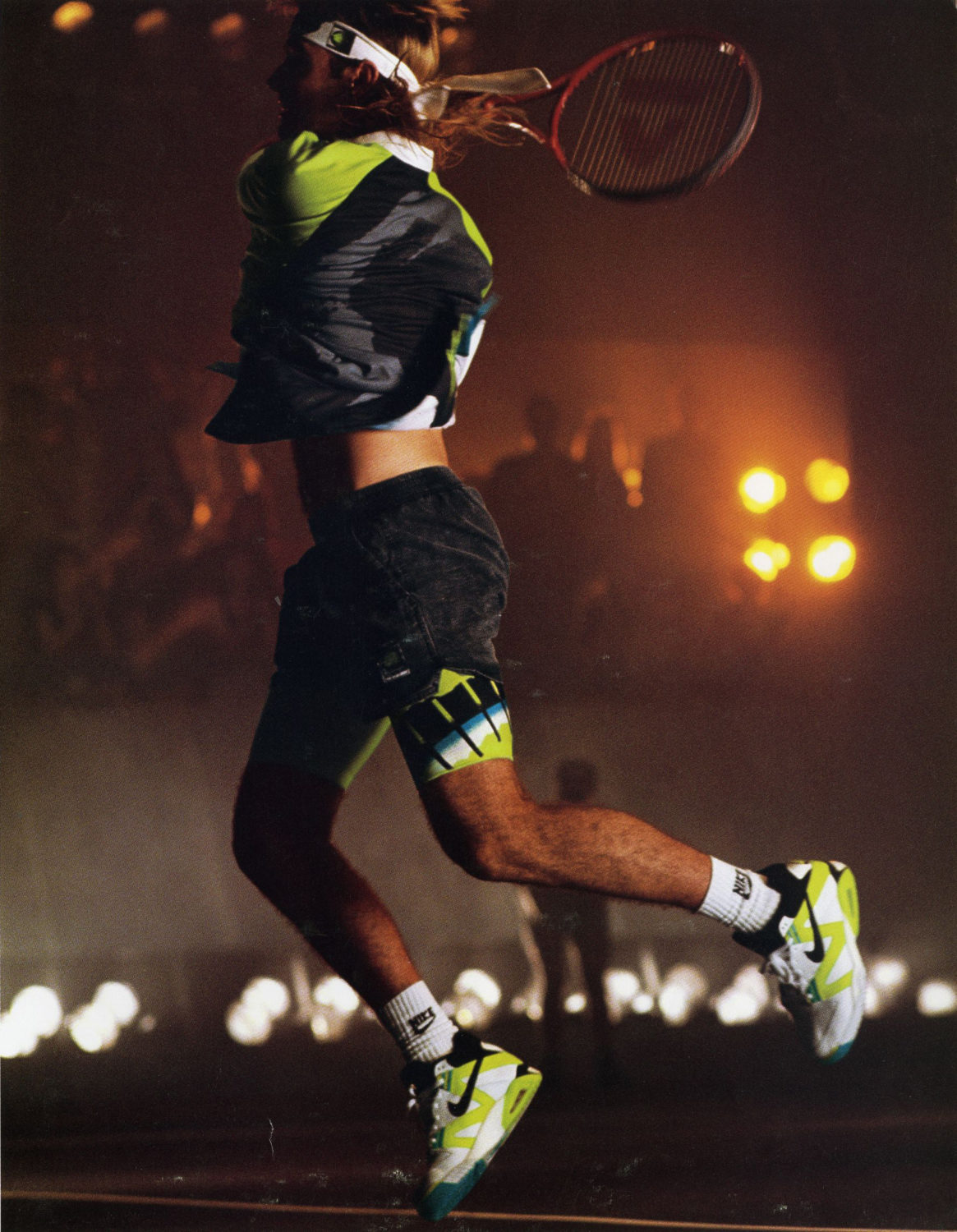

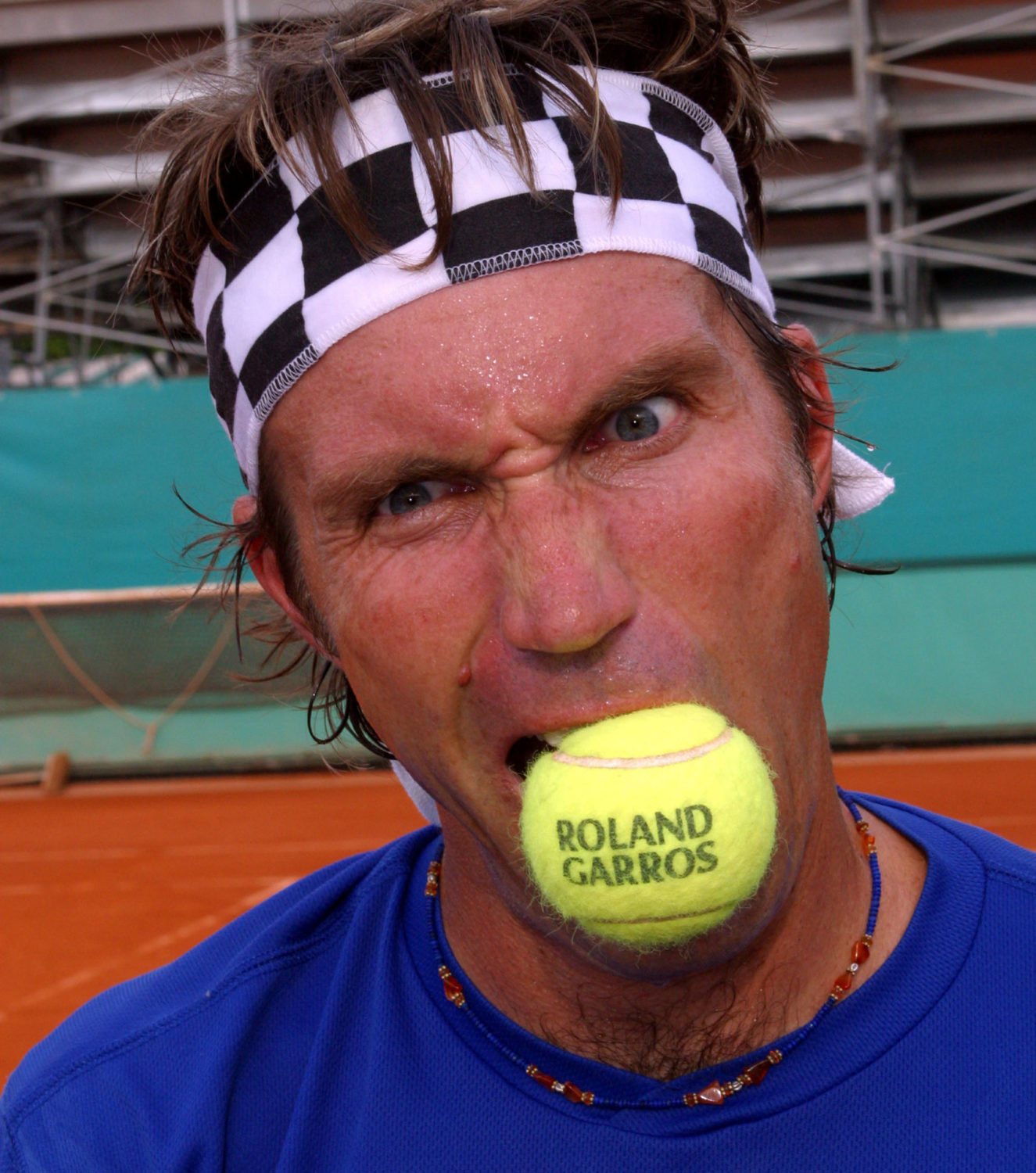

Il est le dernier vainqueur français en Grand Chelem. Plus ancien équipementier international du tennis, Babolat collectionne les titres majeurs et a dépassé la concurrence pour devenir numéro 1 mondial sur les marchés du cordage et de la raquette de tennis. Un exploit pour la société lyonnaise demeurée à taille humaine et qui fête en 2018 le vingtième anniversaire de la victoire de Carlos Moya en Grand Chelem. La première d’un joueur avec une raquette devenue iconique, symbole de la réussite et de l’audace innovante d’une entreprise née il y a plus de 140 ans.

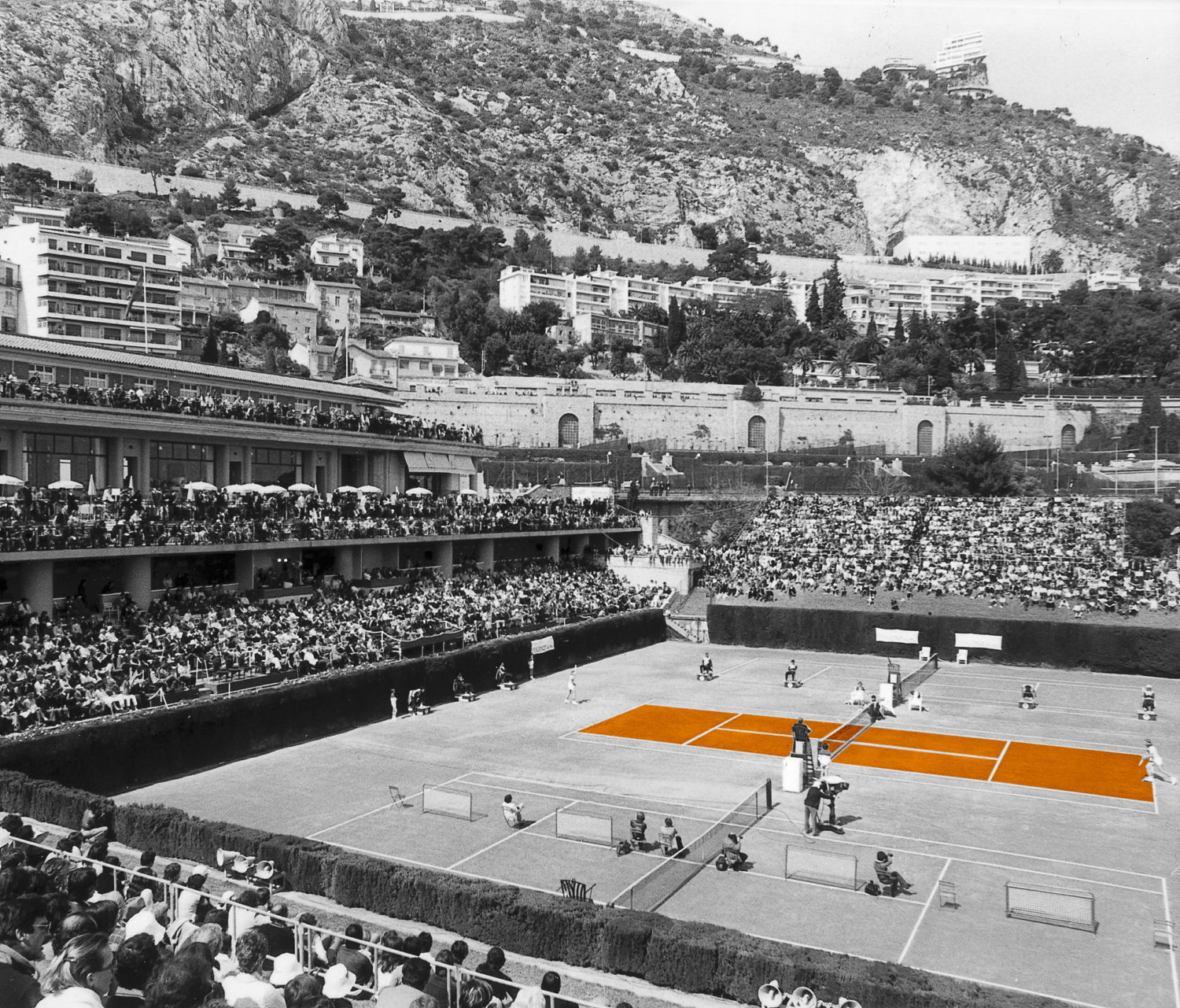

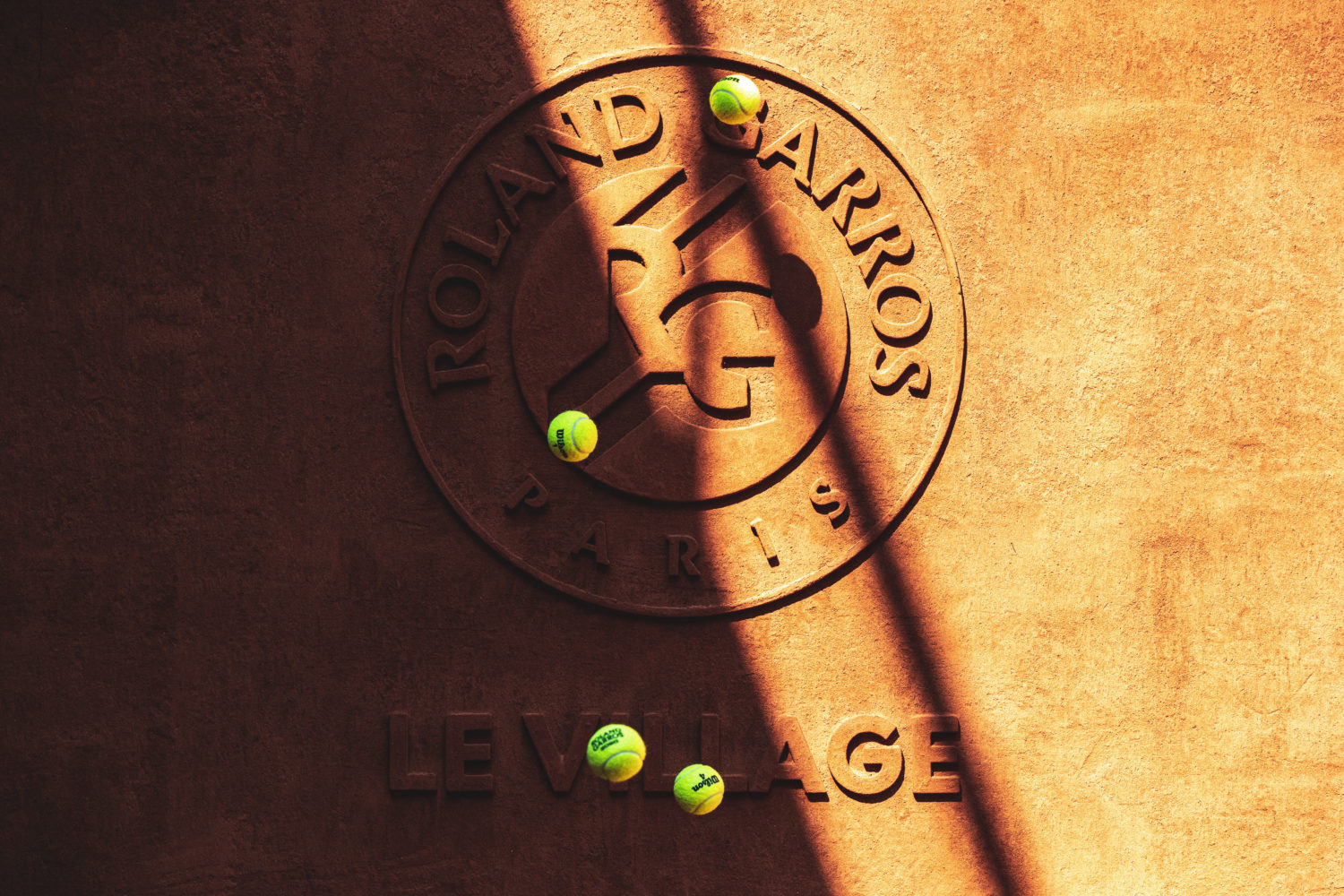

11 juin 2017. Rafael Nadal s’étend sur la terre maculée de ses exploits. En asphyxiant en à peine deux heures le Suisse Stanislas Wawrinka sous une chaleur écrasante, l’Espagnol entre davantage dans la légende du tennis en remportant la dixième coupe des Mousquetaires de sa carrière.

Dans les tribunes du court Philippe-Chatrier, transformées en arène pour saluer la victoire attendue du matador, un homme savoure la victoire plus que quiconque. Éric Babolat, patron de la marque éponyme du sceptre jaune et noir du roi de la terre, applaudit pour la 25e fois la victoire en Grand Chelem d’un champion de son écurie raquette. Laquelle s’ajoute à une galerie de trophées inaugurée 19 ans plus tôt sur le même court, par un autre espagnol, Carlos Moya.

Combien de fois a-t-il dû repenser à l’histoire familiale au moment de saluer des dix doigts autant de victoires de son joueur phare ? Combien de fois n’a-t-il pas levé les yeux au ciel pour saluer sa bonne étoile et ce père disparu tragiquement dans un accident d’avion ? Ce paternel visionnaire, désireux de diversifier la marque et de la lancer au milieu des années ‘90 sur le marché hasardeux de la raquette, mais arrêté en plein vol au lendemain de l’US Open 98. « J’ai immédiatement repris le flambeau de cette maison à laquelle j’étais profondément attaché. On s’est tous serré les coudes pour continuer le travail », confiera quelques années plus tard dans L’Express Éric Babolat, propulsé par la fatalité capitaine d’industrie à 28 ans, avec comme bagage un BTS commercial et une courte expérience au sein de l’entreprise.

Déterminé à perpétuer l’œuvre généalogique, Éric Babolat porte pour seul deuil un nouveau costume de PDG taillé sur mesure. « C’était un pari fou. Le marché était en pleine crise, des fabricants comme Gauthier ou Donnay disparaissaient, et c’est à ce moment-là que mon père se jette dans la bataille. Jusqu’alors, nous étions les leaders incontournables de l’accessoire. Et, soudain, voilà que nous prenions un risque insensé. Dans la maison, les dents grinçaient, beaucoup ne croyaient pas à ces raquettes que l’on allait, en outre, sous-traiter. »

Bien qu’enraciné en France, Babolat choisit la Chine pour produire ses cadres de raquette. « On aurait aimé le faire en Europe et en France, mais on ne trouve plus de graphite », regrette David Gire, directeur marketing France. « Il faudrait pour ce faire qu’on en rapatrie d’Asie, ce qui obligerait le consommateur à dépenser 1000 euros pour une raquette. »

Rose et papillons

Un prix exorbitant, par ailleurs contraire au positionnement démocratique voulu par Pierre Babolat lors du lancement de ces nouveaux produits. La recette est simple et innovante : débarquer avec une gamme de prix et des références limitées, contrairement aux pratiques de la concurrence. « Plutôt que de multiplier les sorties de produits, la marque a opté pour des gammes bien ciblées, à la réputation solidement ancrée », évoque Xavier Banken, directeur marketing de Babolat Belgique.

Les coloris basiques (bleu, rouge, gris) et les deux bandes blanches caractéristiques de part et d’autre des cadres tapent dans l’œil des joueurs de tous niveaux. « Ils étaient très faciles à repérer dans un magasin », enchaîne M. Banken. « Pour la même clientèle, le prix selon le modèle était identique, facilitant le discours des vendeurs ; les magasins ont directement été séduits. » Et, surtout, le positionnement est mixte. « On a longtemps été vu comme une marque féminine : notre raquette phare, la Pure Drive, était bleue », ajoute M. Gire. « On m’a souvent dit que c’était une couleur féminine. Or, il n’était pas de notre volonté de faire une gamme rose avec des papillons pour les dames : nous avons toujours trouvé cette démarche réductrice. On a bossé sur les différences de poids, mais pas du tout sur les cosmétiques. »

Le coup d’essai se transforme en coup de génie. Au milieu des années ‘90, les grandes marques pâtissent de l’essoufflement du tennis et voient leurs ventes diminuer de 20 % par an. Dans le même temps, Babolat observe sa courbe de progression bondir comme une balle liftée. « Nos concurrents ne nous ont pas pris au sérieux parce qu’on était tout petits », sourit Éric Babolat. « Nos cordages étaient réputés mais invisibles. » Pour s’imposer sur le court des grands, une méthode est généralisée : à défaut de se payer les stars du circuit, l’approche s’est faite auprès des jeunes espoirs. Parmi eux, Fernando Gonzalez ou encore Kim Clijsters vont signer avec la marque aux deux bandes à l’âge de 11 ans.

Clijsters, à prendre ou à laisser

« Je traduisais lors des négociations avec la famille Clijsters, le papa ne parlait pas bien l’anglais et encore moins le français » se remémore Xavier Banken. « On était dans un hôtel de la Chaussée Romaine à Bruxelles pour discuter contrats. Lei Clijsters avait imposé ses conditions et souhaitait qu’on s’associe avec Kim, mais aussi avec Elke. C’était à prendre ou à laisser. » La suite est connue. L’aînée de la famille deviendra à 18 ans la première Belge de l’histoire à atteindre une finale de Grand Chelem, à Roland-Garros en 2001, avant d’accéder quelques années plus tard à la première place mondiale de la WTA et rafler au passage quatre trophées du Grand Chelem. Avec une Pure Drive en main.

L’autre belle histoire se déroule à Majorque, en décembre 1998. Luca Appino, chasseur de jeunes talents, se rend au centre d’entraînement de Palma, un des hauts lieux du tennis espagnol. Il croise Carlos Moya, numéro 1 mondial du moment et vainqueur quelques mois plus tôt des Internationaux de France. L’Italien évite de traîner, l’objet de sa visite se trouve quelques courts plus loin où s’entraînent des jeunes talents. Parmi eux, un gamin capte son regard. « L’intensité de son jeu était incroyable, on aurait dit qu’il allait manger la balle », dira-t-il. Le jeune garçon d’à peine 12 ans se nomme Rafael Nadal. Protégé de Moya, Rafa est rapidement convaincu de s’associer à la même marque victorieuse que son idole. Le premier contrat est vite signé : il comprend trois raquettes, trois bobines de cordage et un sac.

Depuis lors, le décuple vainqueur de Roland-Garros n’a changé qu’une fois de modèle. Certes, au fil des années, il a apporté quelques retouches, au niveau du poids ou du cordage, mais la base est restée pratiquement identique. « Je vis avec elle depuis longtemps. Si je l’ai gardée, c’est qu’elle apporte à mon jeu ce dont il a besoin », a-t-il un jour déclaré à propos d’un outil de travail spécialement conçu pour lui.

La performance du plaisir

Ces deux réussites parmi d’autres illustrent la stratégie gagnante de l’équipementier : déceler les talents à un âge précoce et en faire de futures images de marque. Aujourd’hui, dans chacune des filiales de Babolat, des agents recruteurs écument les clubs ou les championnats benjamins et juniors.

« Dans chaque pays, nous effectuons du scouting dans les catégories des 11, 12 ans », confirme David Gire, le directeur marketing. « Nous essayons d’avoir des égéries par zone. Pour l’instant, un Nadal, c’est transversal. Mais il est bien difficile de prédire l’avenir. Avant, nous avions des joueurs comme Gonzalez pour l’Amérique du sud, Roddick pour l’Amérique du nord et la filière espagnole. Aujourd’hui, on a Jo (Tsonga) en France, Thiem en Autriche/Allemagne, Fognini en Italie et bien sûr Nadal. Sur le marché nord-américain, le trou d’air aux États-Unis est comblé par le Canada, où un joueur comme Félix Auger-Aliassime a le potentiel d’un futur top 5. Enfin, en Asie, nous pouvons compter sur une ambassadrice comme Na Li. Sa victoire à Roland-Garros en 2011 avec l’une de nos raquettes nous a permis de nous placer sur le marché chinois et même de nous faire connaître en badminton, le sport national. »

Pour asseoir son hégémonie, Babolat s’est également concentré sur le tennis amateur. En 2010, Éric Babolat soulignait dans Les Échos l’importance du marché du tennis loisir. « Notre challenge est de passer de l’image d’une marque spécialisée, parfois perçue comme destinée aux initiés, à celle d’une marque adaptée à toutes les façons de jouer au tennis. La performance peut être aussi de savoir se faire plaisir. » Pour convertir le maximum de joueurs à ses produits, Babolat s’appuie sur les pros du secteur pour qu’ils deviennent ses prescripteurs. L’entreprise forme ainsi chaque année 10 000 profs de tennis, 400 vendeurs et cordeurs, et multiplie les séances d’animation dans les 20 000 clubs partenaires du monde entier.

Cette stratégie payante lui a permis d’accéder à la première place mondiale des marchés du cordage et de la raquette de tennis. Un exploit pour une société qui s’autoproclame de taille intermédiaire. En 2017, elle comptait 341 employés pour un chiffre d’affaires de 136 millions d’euros. Elle est implantée dans 144 pays et compte 15 000 points de vente.

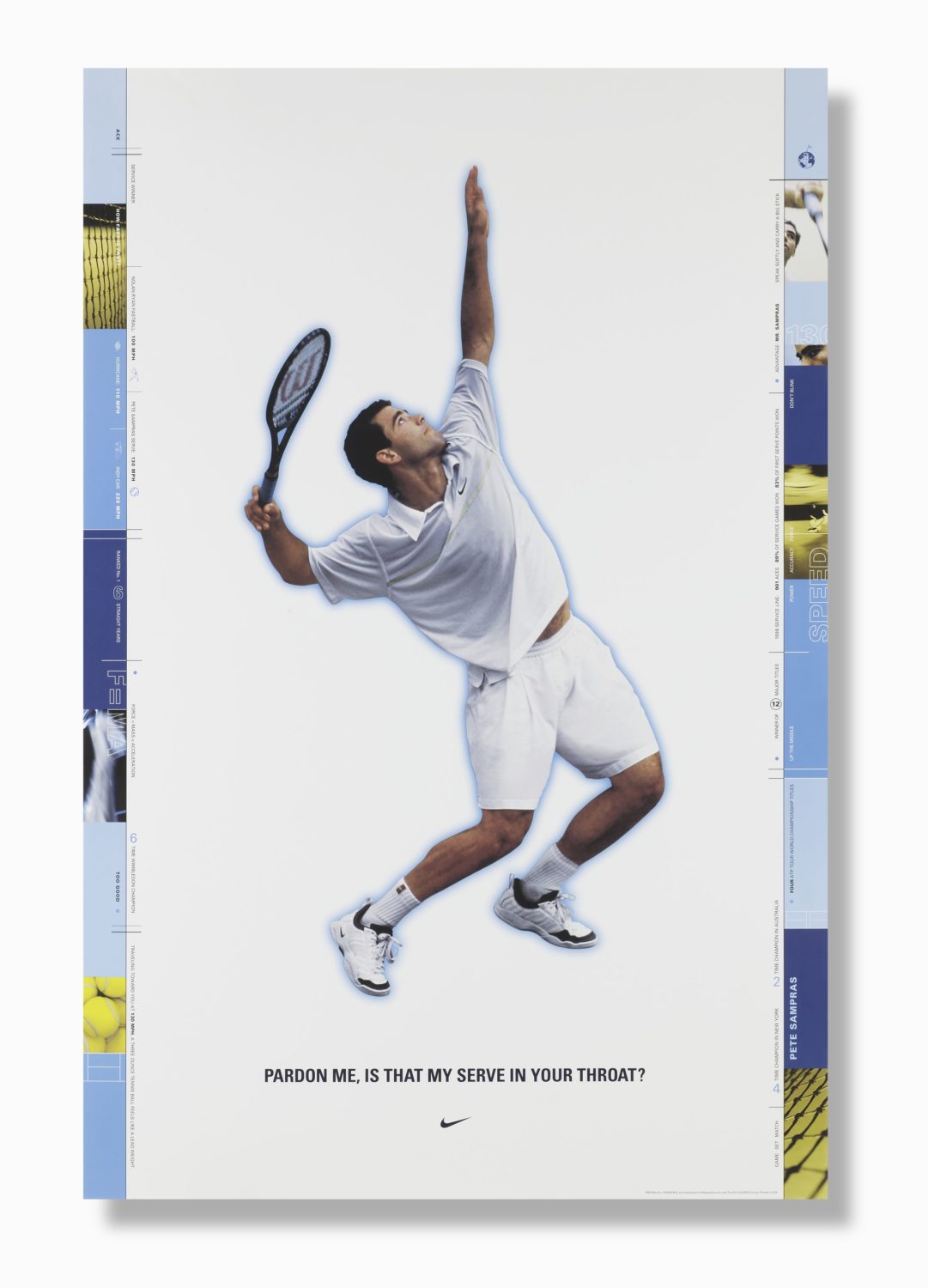

Pas Nike ou Adidas

« Éric Babolat s’est retrouvé à la mort de son père à la tête d’une société de 35-40 millions d’euros de chiffre d’affaires à moins de 30 ans », relate David Gire. « Il est arrivé juste après le lancement des raquettes et a fait décoller la société. Le chiffre d’affaires et le nombre de collaborateurs ont triplé en 15 ans. Mais l’entreprise est restée familiale. Éric dit souvent je veux être une grande marque, mais une petite entreprise. Je suis parfois obligé, à coups de chiffres, de la replacer, car on pense souvent que Babolat, c’est une multinationale dans un énorme building. Alors que ce n’est pas le cas. On n’est pas Nike ou Adidas. Notre notoriété dépasse notre taille ou notre chiffre d’affaires. On est leader sur le marché. Nous avons toujours cette volonté de toujours aller plus loin, mais uniquement dans les sports de raquette. Nous n’avons aucune vocation pour le golf, le sportswear ou d’autres domaines. Nous sommes une marque de niche. » Babolat doit sa réussite à cette ligne de conduite stricte. Une voie tracée par Pierre, arrière-arrière-grand-père, passé de la charcuterie aux cordes de tennis en 1875.

Cette année-là, un Anglais débarque dans l’usine de Pierre Babolat, rue André-Bollier, près de Gerland. Outre-Manche, Mr Bussey, fabriquant anglais de raquette, a eu vent de la bonne réputation de cette entreprise, spécialiste de la transformation de boyaux de mouton pour la charcuterie, les cordes à instruments de musique et les ligatures chirurgicales. Il traverse la Manche et une partie de la France pour proposer un drôle de marché aux ingénieux lyonnais : fabriquer des cordages en boyau pour raquette de tennis, un sport né l’année précédente à Wimbledon. Amusé, Pierre accepte. La machine Babolat est lancée.

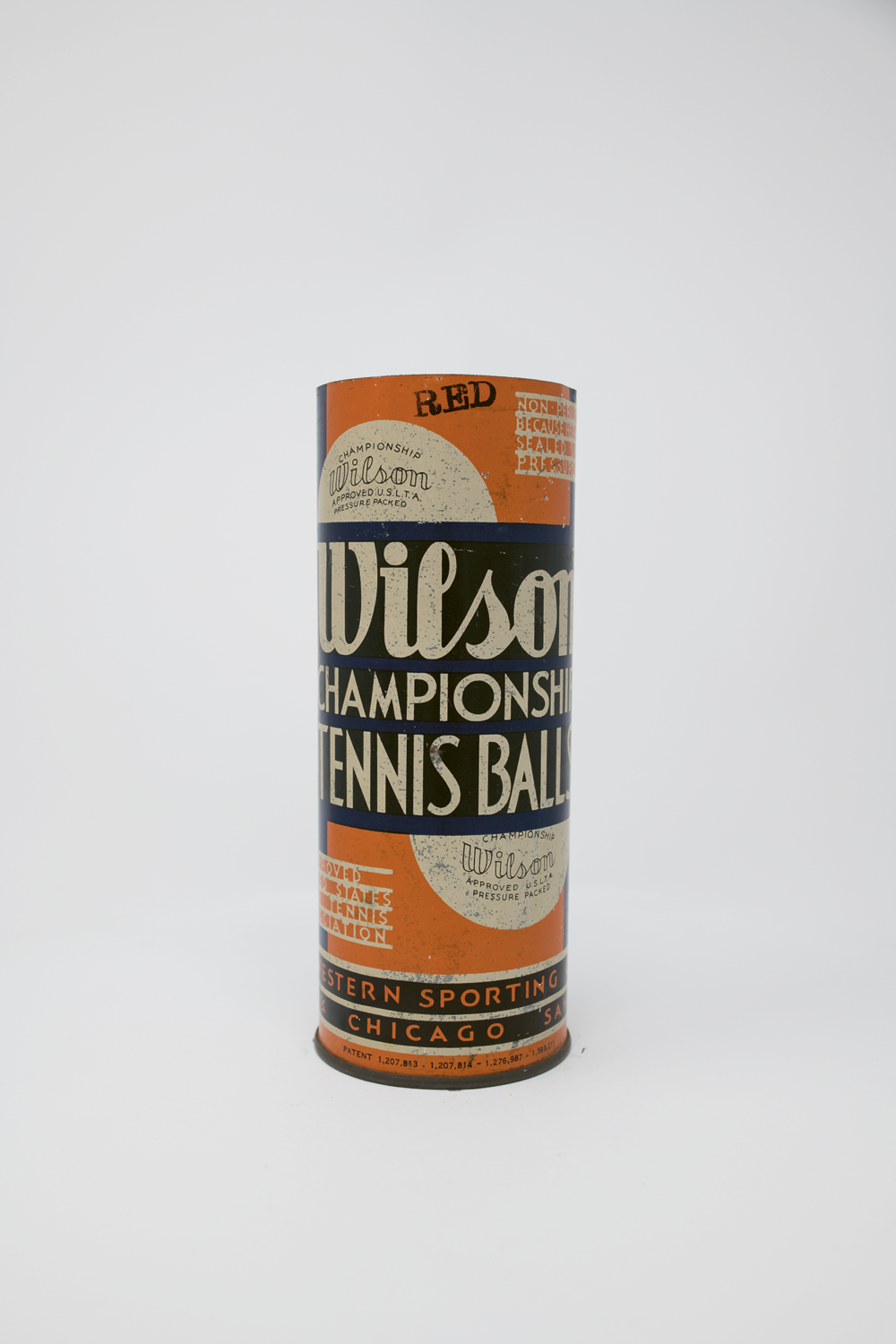

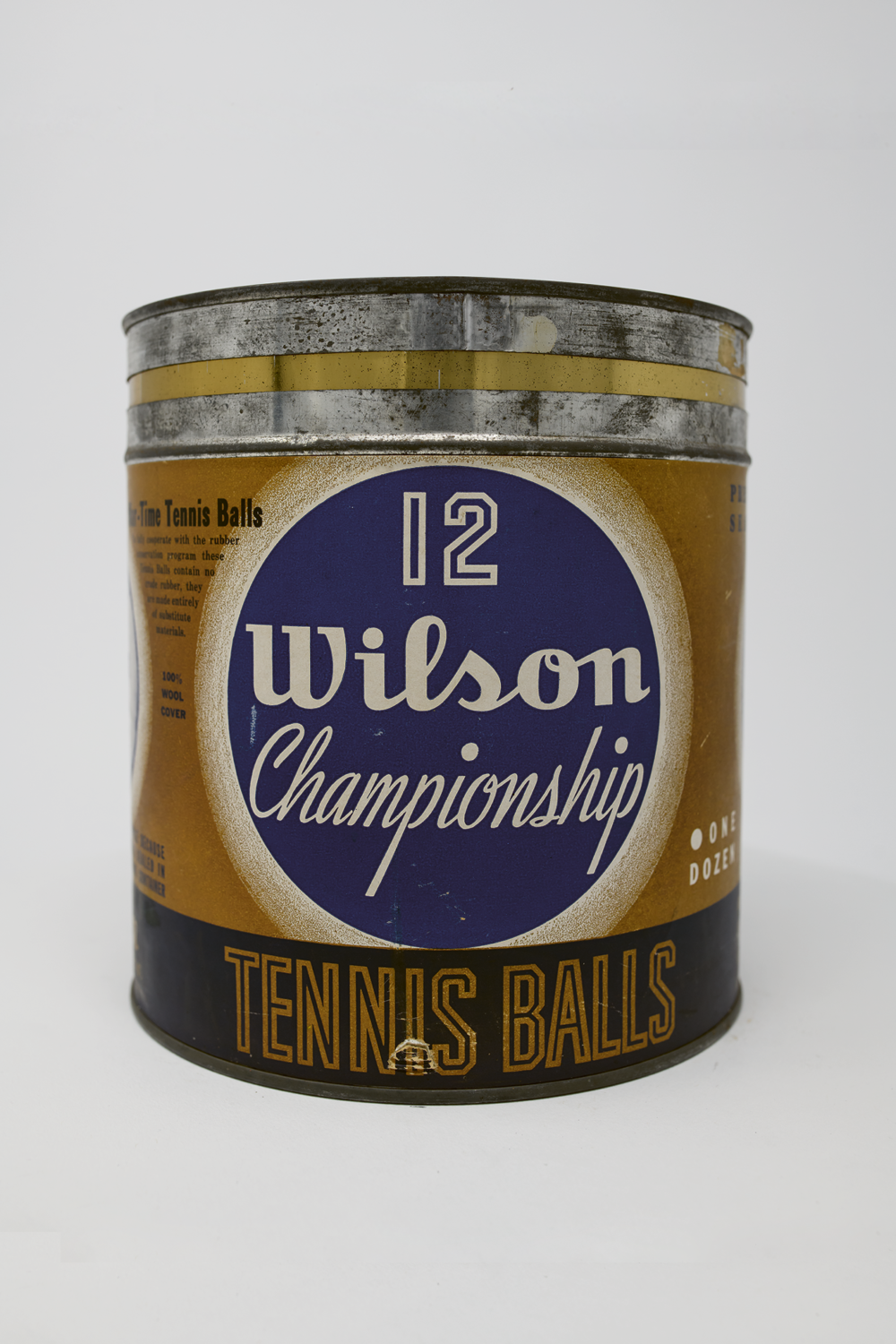

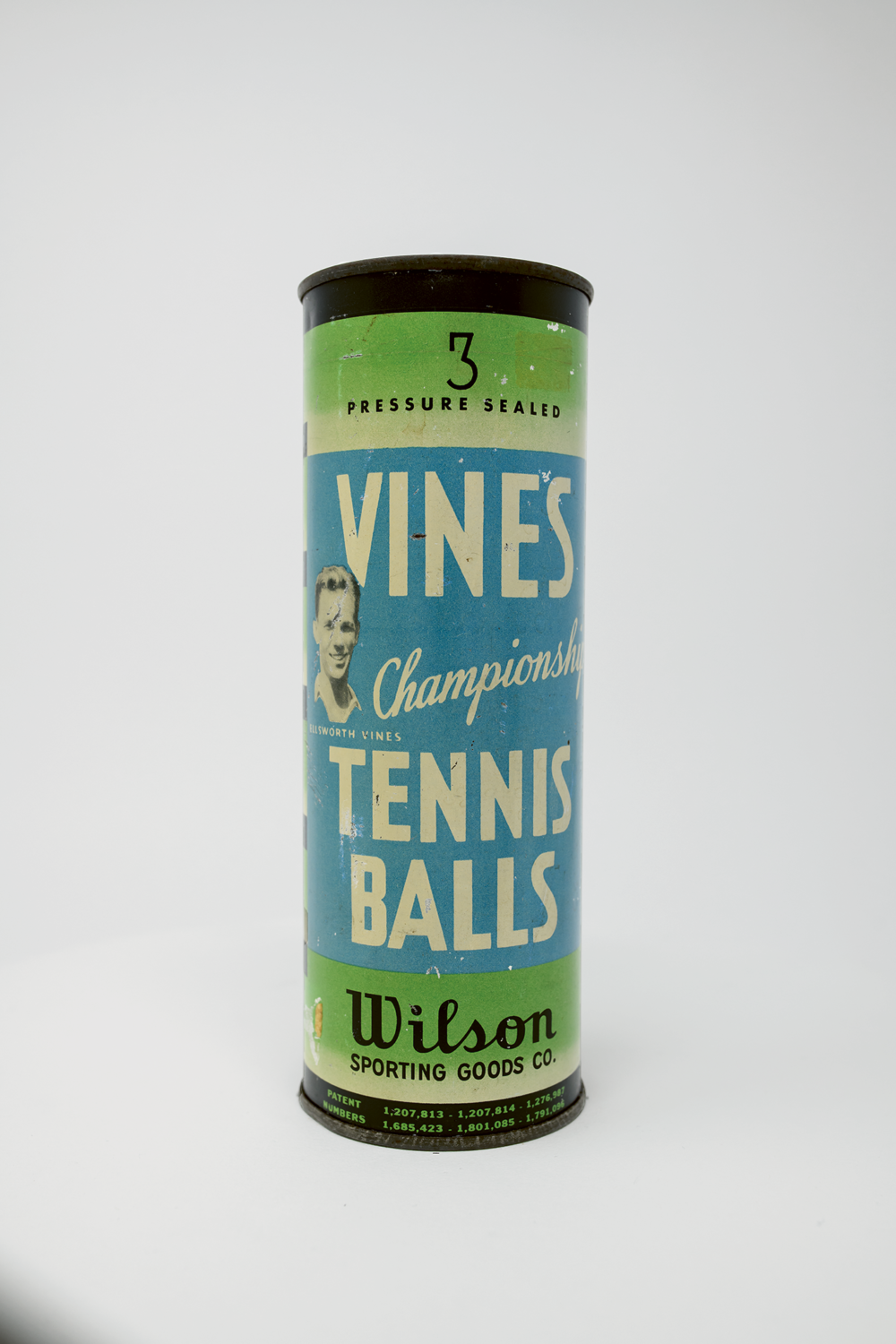

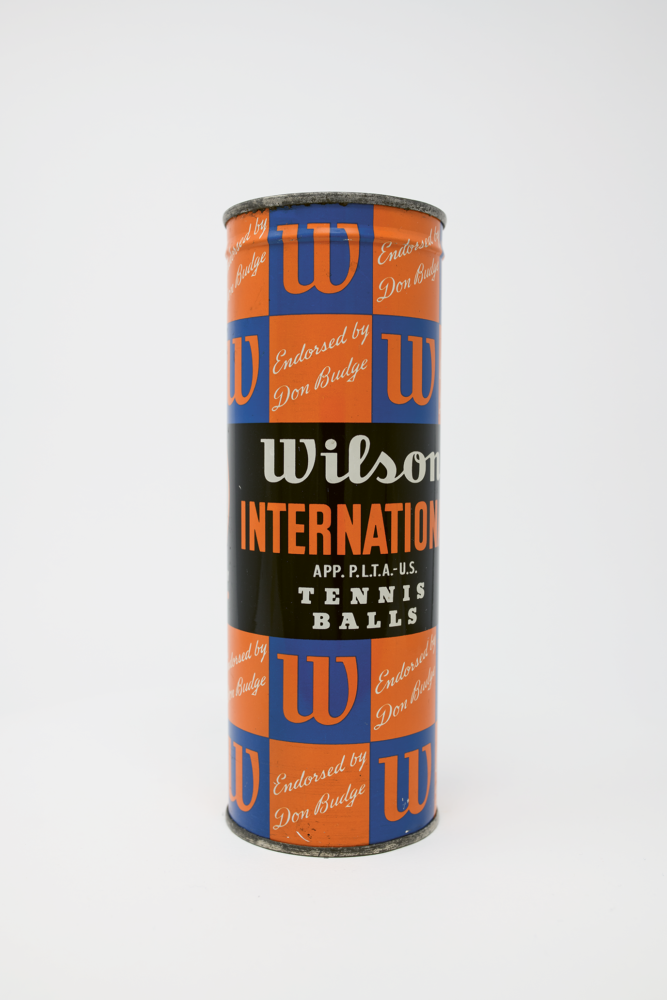

Elle prendra un véritable essor dans les années 1920 grâce à Suzanne Lenglen, première star internationale du tennis féminin, et à l’épopée des Mousquetaires, premières véritables vedettes de l’ère moderne. La bande à Lacoste combina un incroyable total de 54 victoires en Grand Chelem et 6 titres d’affilée en Coupe Davis, et participa au développement du VS, la célèbre corde de Babolat née en 1925. Les prémices du sponsoring accompagnent les succès des joueurs tricolores. Bien qu’il reste leader sur le marché de la charcuterie, Babolat se fait un nom sur les terrains de tennis en devenant le premier à imprimer sa marque sur le cordage. Par ailleurs, l’entreprise développe son succès grâce à sa proximité avec les joueurs : Henri Cochet, lui aussi Lyonnais, distille conseils et remarques visant à améliorer la qualité du produit et à répondre aux demandes d’une clientèle exigeante.

Moutons et vaches bretonnes

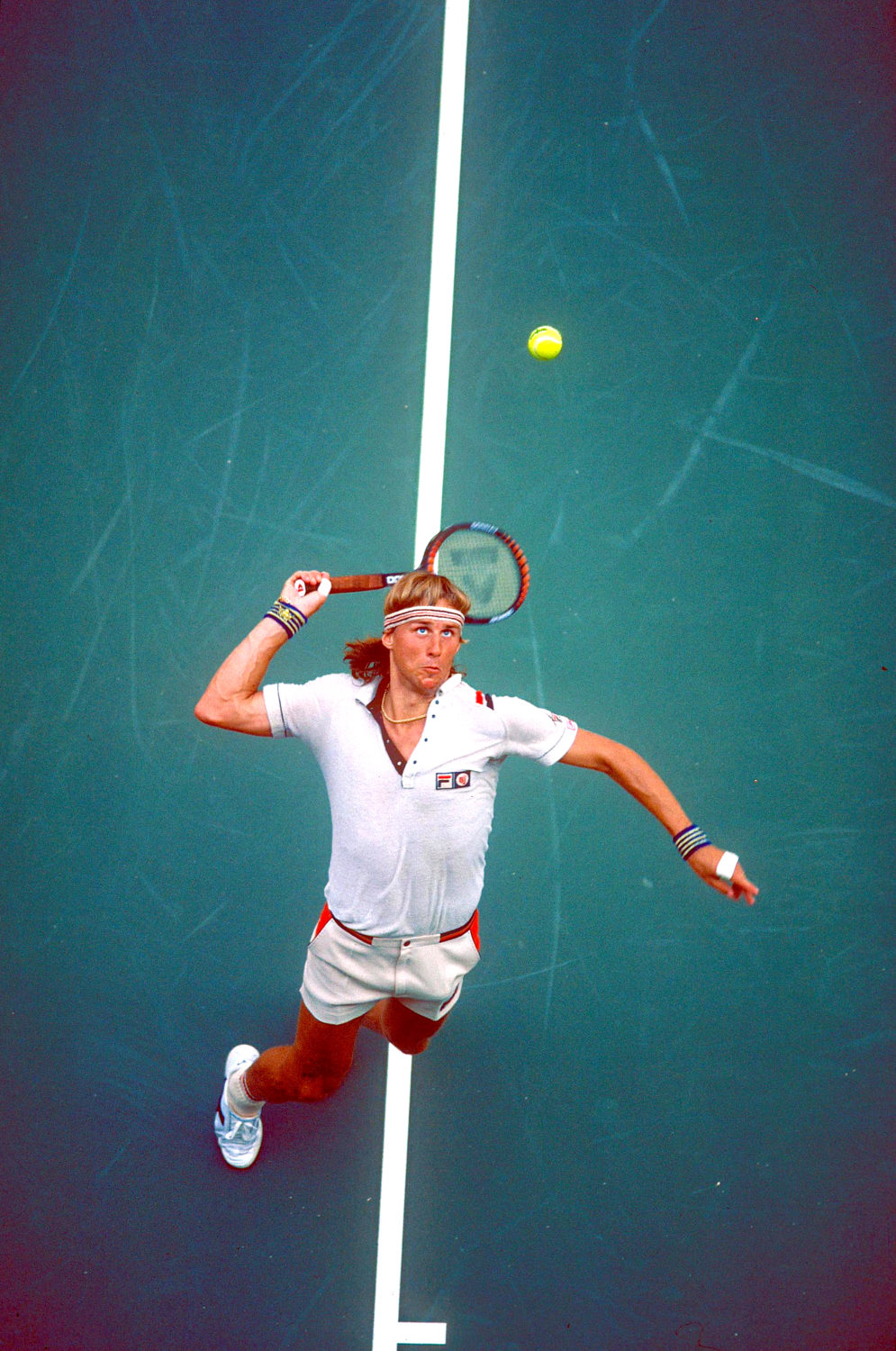

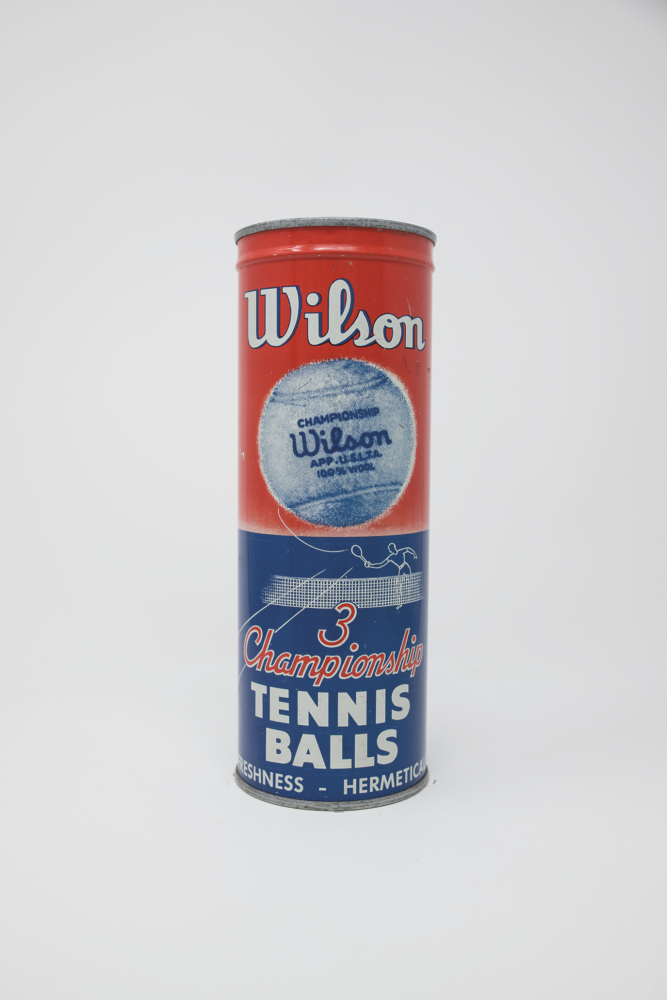

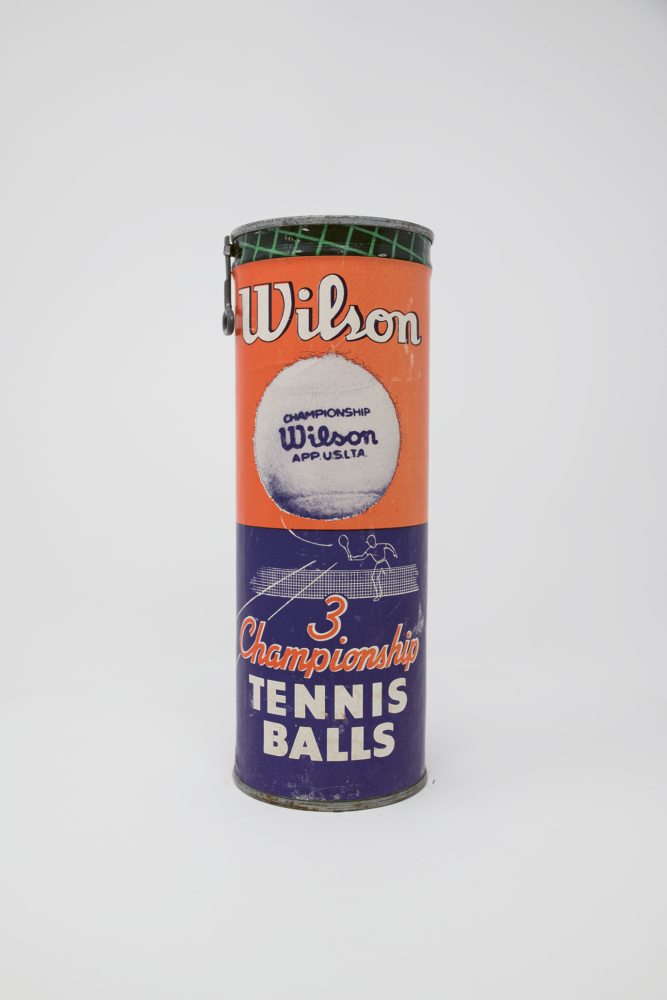

Peu à peu, Babolat a élargi son champ d’action et profite des innovations. Dans les années ‘50, elle lance le nylon, moins souple, mais moins onéreux et fait un geste pour l’environnement quelques années plus tard, en convertissant les six moutons jusqu’alors nécessaires pour un seul cordage boyau, en deux vaches et demie. Si ce n’est pas nécessairement une bonne nouvelle pour les vaches bretonnes, Babolat poursuit son ascension, développe la machine à corder électronique et profite du professionnalisme du tennis pour équiper des champions désormais médiatisés comme Björn Borg. Au total, les cordages frappés du VS gagneront plus de 150 tournois du Grand Chelem.

Malgré cette histoire chargée en réussite, l’entourage d’Éric Babolat insiste sur sa volonté d’éviter de s’appesantir sur le passé. Babolat cultive la fibre des gagneurs et rejette celle des nostalgiques. « éric est un entrepreneur dirigé vers l’avenir ; il n’apprécie pas regarder derrière lui, sans renier le passé », nous glisse-t-on. Alors qu’elle n’avait pas vraiment diversifié ses produits en 120 ans, les raquettes Babolat représentent à elles seules plus de la moitié des ventes. 24 ans après leur apparition et vingt après la première victoire en Grand Chelem.

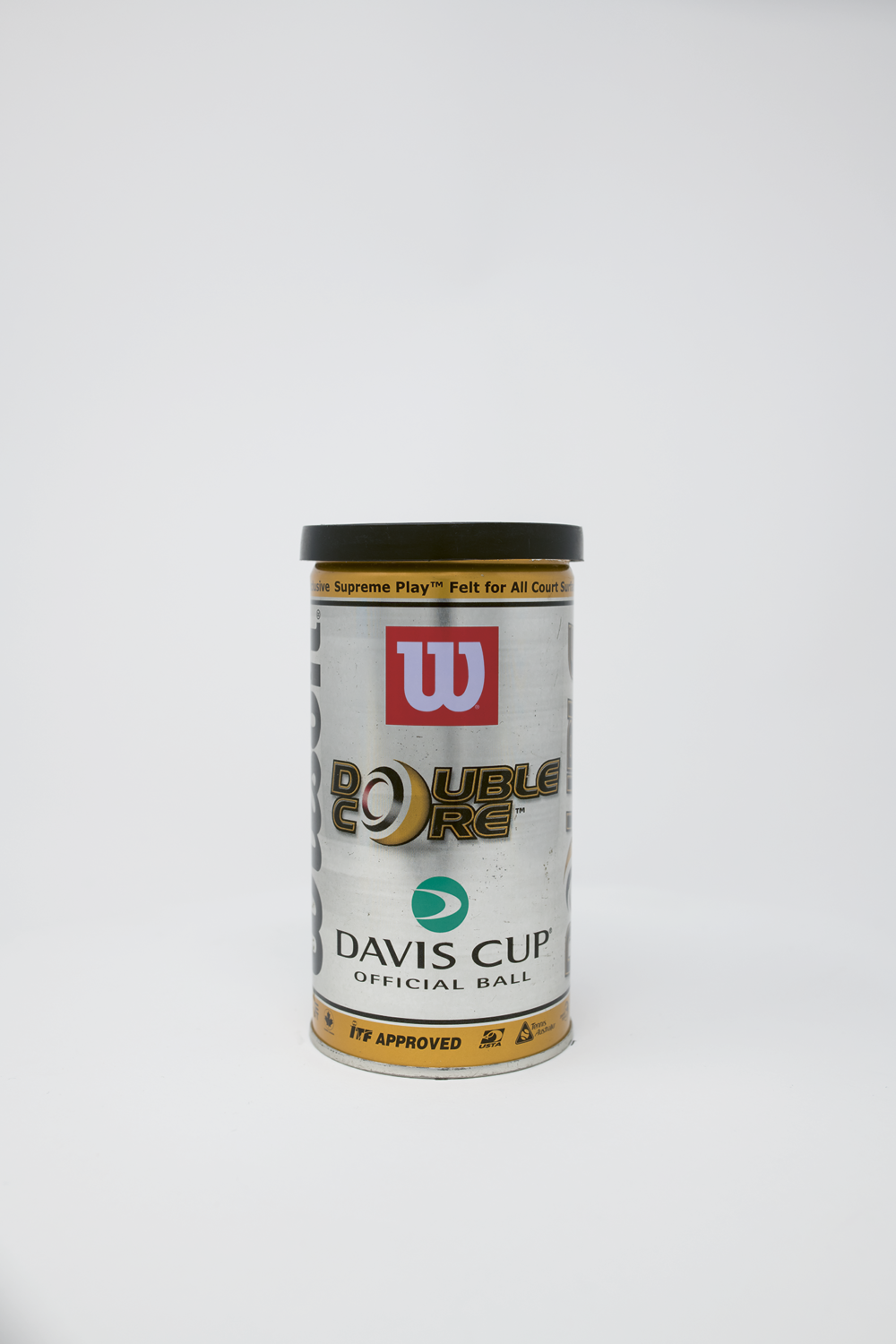

Après s’être lancé au début des années 2000 dans les chaussures − en partenariat avec Michelin −, les balles et le textile, Babolat est présent depuis quelques années sur les marchés du badminton et du padel, sans abandonner le défi de la raquette de tennis connectée dont elle est le précurseur, mais qui tarde à décoller.

« On n’a jamais progressé grâce au marché, mais grâce à nos innovations », remarque David Gire. « En ce sens, le connecté est un levier. Il n’y aura pas forcément plus de raquettes vendues, mais elles seront intelligentes. Ça peut donner envie aux joueurs de changer de matériel. Par ailleurs, l’impact de ce produit connecté sur la marque a été énorme. En termes d’image, on passe pour l’une des marques de sport les plus innovantes, beaucoup de gens nous ont fait confiance grâce à cette raquette. Ils ont acheté l’un de nos produits en disant c’est vrai qu’ils sont spécialistes. »

Des experts d’une famille où le tennis coule dans les veines, mais dont aucun membre n’est jamais devenu champion de tennis. Ils ont simplement permis à d’autres de le devenir.

Article publié dans Courts n° 1, printemps 2018.