Ceci est un tie-break dont vous êtes le héros. Selon les décisions que vous allez prendre, vous serez orientés vers un paragraphe ou un autre. Et puisque le tennis est un sport où l’on ne peut pas revenir en arrière, vos choix vous mèneront inéluctablement vers la victoire ou la défaite. Bonne chance !

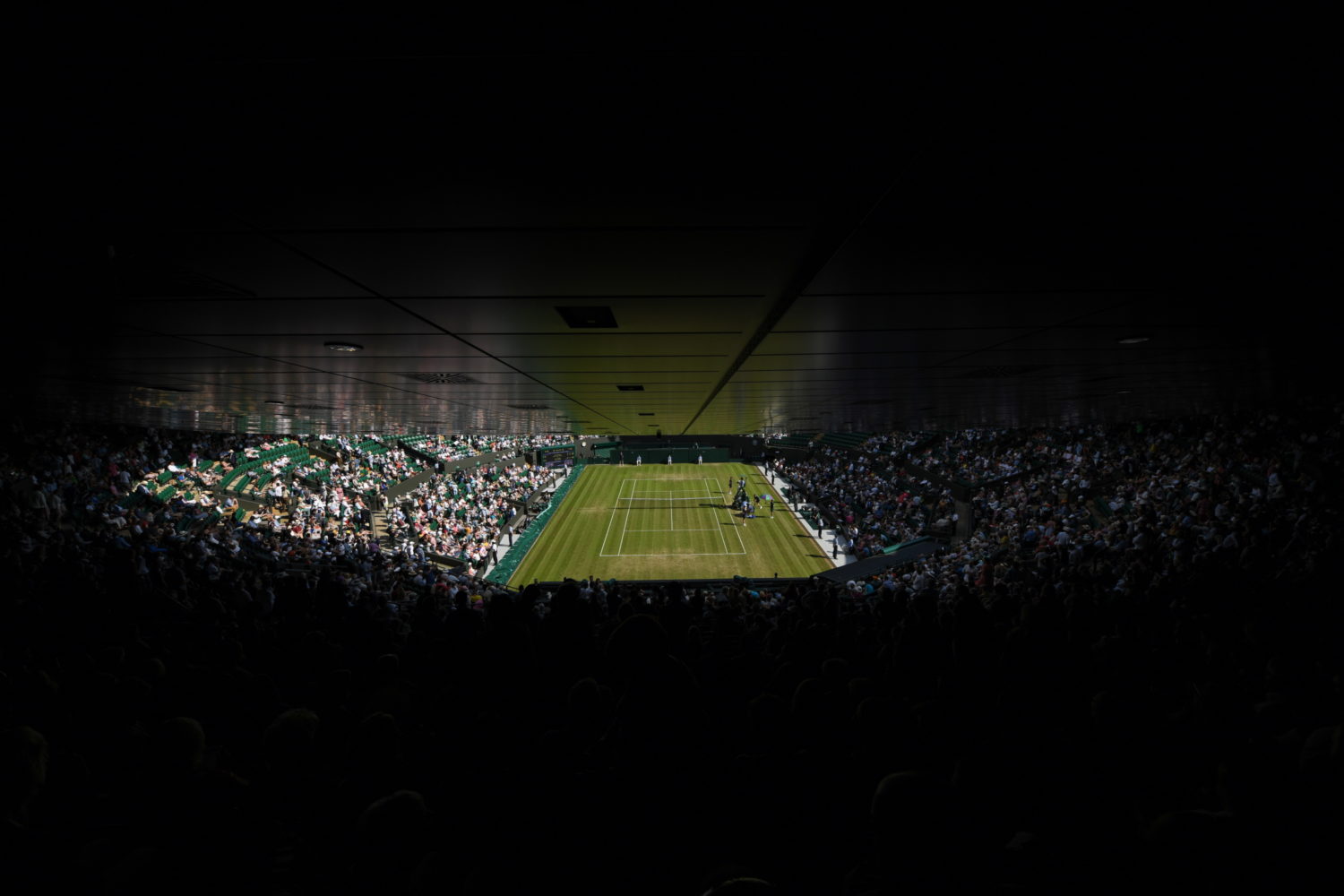

Frédéric, on va assister à un format absolument inédit puisque c’est la toute première fois que les deux joueurs vont se départager au tie-break du cinquième set à Wimbledon, qui plus est dans une finale. C’est un moment historique ?

C’est effectivement un moment historique et d’une certaine manière très cruel car, on le sait, un tie-break c’est un peu une roulette russe, une mort subite. Il faut se montrer entreprenant et surtout conserver ses nerfs.

Les deux joueurs rentrent du vestiaire pour en finir. Vous avez un favori ?

C’est difficile à dire tant on assiste à une opposition de styles. D’un côté, nous avons un joueur très solide sur ses appuis, avec une très belle qualité de déplacement et une capacité hors norme à transformer la défense en attaque, surtout côté revers ; de l’autre un joueur extrêmement complet, puncheur, très créatif, mais plus fragile côté revers même s’il a bien progressé de ce côté-là. Pour moi c’est du 50/50. Je pense que la clé du tie-break se jouera dans la diagonale revers. Et vous, Marie, un favori ?

Je pense surtout qu’il va falloir pour les deux joueurs réussir une très grande partition au service et ne pas se tromper de zone, parce qu’avec la qualité de retour de part et d’autre du filet, on peut très vite se retrouver avec un mini-break de retard et ce sera ensuite difficile de revenir, de recoller.

Eh bien, on va en avoir le cœur net puisque les joueurs sont prêts. Et c’est vous, oui, vous qui nous lisez qui allez avoir le privilège de servir le premier.

1

Point après point. Il ne faut pas penser victoire ou défaite. Il ne faut pas penser. Se laisser porter par l’échange, jouer juste. Tout le Center Court s’est tu. Un peu de vent. Il y a un peu de vent d’ouest. « Time. » Si je lance ma serviette au ramasseur de balles et qu’il la rattrape de la main gauche, tout ira bien. Non. Je ne peux pas me laisser aller à la superstition. Pas là, pas maintenant. Point après point. Frappe après frappe. Je ferme les yeux. Les rouvre. Il est assis-debout, loin, les yeux écarquillés, les mollets tendus, prêt à bondir, campé derrière sa ligne, couvrant le côté ouvert, prêt à bondir pour contrer en coup droit. La balle suit le ressort du gazon à ma main. Une fois, deux fois, trois fois. Je déclenche le mouvement. La balle s’élève, devient astre par temps couvert. Je n’ai plus qu’à décider. Fort au T ou slice ouvert.

Ace au T —> 2

Slice au couloir —> 17

2

1/0. D’un geste distrait, je renvoie la deuxième balle inutilisée de l’autre côté du court et m’installe au retour. 1/0. Six points. Six points supplémentaires auxquels ne pas penser. Le corps courbé, je regarde les mouvements de l’adversaire striés par le filet. La raquette tourne dans mes mains. Où va-t-il servir ? Son mouvement est neutre, difficile à lire. Il va frapper. Reprise d’appui. Anticiper côté coup droit ? Côté revers ?

Coup droit —> 18

Revers —> 3

3

Il sert une praline au corps. Pris dans mon anticipation, j’ai tout juste le temps de changer de prise pour faire un retour bloqué en coup droit qui frôle la ligne du couloir droit. Bas les genoux côté revers, il lève la balle et cherche de la longueur dans la diagonale. Je suis un peu court pour décaler coup droit – un peu court, mais pas totalement. Avec un peu d’influx, je pourrais le punir long de ligne sur son côté coup droit. Ou accepter l’échange en diagonale revers.

Tenter le coup gagnant —> 19

Accepter l’échange —> 4

4

« Out ! » Son revers long de ligne sort de quelques millimètres. Mini-break. Je cherche des yeux ma serviette et m’éponge le front, les avant-bras ; les cheveux. Mini-break. La pression est de son côté désormais. Il ne dit pas un mot, mais je sens l’agacement. Il le contient. Un hurlement intérieur, il n’en sort qu’un vague râle. C’est le moment de lui appuyer la tête sous l’eau. En reprise d’appui j’avance pour jouer mon retour en demi-volée. Le revers prend le filet mais sa première balle me semblait dehors. Challenge ?

Challenger —> 20

Ne pas challenger —> 5

5

Pas de première et l’échange tourne en ma défaveur. Je chope pour gagner du temps, la balle fuse : le force à se désarticuler côté coup droit. Mais il gagne en longueur. Campé derrière la ligne, je cours et joue court, joue court et ne peux plus courir. J’ai visité le court, cuisine, chambre, mezzanine, merci mais non merci, je ne vais pas prendre l’appartement. Une dernière attaque du fond me déporte totalement côté coup droit. Plus rien à perdre : le passing ou le lob. Plus rien à perdre.

Lob —> 6

Passing —> 21

6

La balle en parabole, attirée par sa raquette, revient à la vitesse de la lumière, claquée devant la ligne de service à trois mètres de moi – autant dire en Chine. Rien à faire et je m’essouffle. Reprendre ses esprits, oublier le score. Je trottine jusqu’à la chaise, bois une gorgée d’eau, elle me déchire la gorge. Je regagne la ligne de service. Le tableau écoule ses secondes il n’y en a plus que douze, il n’y en a plus que dix. Toujours pas de première. Je kicke la seconde au T, monte à la volée. Son retour est plongeant, au centre, et je ne peux que relever la balle en essayant de la maintenir courte. Il anticipe et passe côté revers. Un mini-break peut en cacher un autre.

—> 7

7

Un ace. Rien à faire sinon passer à autre chose. Il reprend confiance. On tourne. Un coup d’eau puis une mine : service gagnant, je suis aux fraises. Ce geste de jokari par lequel il me renvoie les balles de l’autre côté du court, je le connais par cœur, c’est un geste d’intimidation, un geste qui dit « j’attends, sers, j’attends, je n’attends que ça, que tu serves ». Je le connais par cœur. Je m’installe côté gauche, je ne pense plus qu’à ce geste au moment de frapper la balle. Aucune question à se poser. Je sers fort au corps, il ne se dégage pas. Les travées s’animent un peu. Mon nom, scandé, se perd en écho. Ce n’est pas mon nom qu’ils scandent. Ce n’est pas moi qu’ils veulent voir gagner : c’est eux. Ma victoire, ma défaite, mes joies, mes peines n’ont aucune valeur à leurs yeux. Pour eux, si je gagne, c’est une partie de ce qu’ils projettent d’eux en moi qui gagnera, pas moi. Et si je perds, cette même part projetée aura été jugée, meurtrie, foutue en l’air par le rouleau compresseur du réel, ils se sentiront nuls d’avoir eu faux, d’avoir choisi le mauvais cheval. Ma défaite aura la même valeur pour eux qu’une négociation salariale échouée ou qu’une mauvaise réponse au Trivial Pursuit : elle les remettra en cause pour des raisons mystérieuses. Machinalement, je suis en position. Je sers. Ma première revient. Elle est là. Au seul son de l’impact, je sais qu’elle est dedans, qu’elle claque, qu’elle touche la ligne. La suivre au filet, terminer le point. Reprendre le contrôle. À mi-chemin, je le vois arriver : le retour à l’envoyeur. Une frappe monumentale en revers, légèrement sortante, qui m’arrive dans les pieds.

J’avance et joue une volée —> 8

Je m’arrête pour jouer une demi-volée

et installer l’échange —> 22

8

Volée amortie gagnante. Un peu de chance, beaucoup d’à-propos. En le voyant s’étendre façon homme élastique devant le filet sans parvenir à la toucher, je me suis souvenu qu’il n’était qu’un humain terriblement humain qui, comme tous les humains, se persuade de ses superpouvoirs, qui ne se résigne jamais à échouer, à ne pas pouvoir, à reconnaître qu’il est battu. En relevant la tête avant de la secouer, j’ai croisé son regard. Son regard ne disait pas « bien joué », il ne disait pas « tu vas voir ce que tu vas voir », son regard hurlait « c’est pas juste » comme si cette volée gagnante relevait de la triche, comme si je m’étais emparé de ce point qui lui appartenait. Ce regard m’a glacé. J’ai senti m’envahir les envies négatives, l’envie de l’humilier, l’envie de le rappeler à sa condition d’humain à peine plus souple que les autres, le désir de broyer en lui toutes les pensées magiques qui le portent au quotidien. J’ai chassé la pensée. Je me suis placé au retour. Il a servi fort au coup droit, j’ai renvoyé plein centre, long. Je n’ai pas eu le temps de le voir avancer à toutes jambes vers le filet. La balle lui arrive à hauteur d’épaule et il peut la claquer. Mais quelque chose en moi me dit qu’il veut me rendre la pareille, qu’il va chercher à son tour la volée amortie. J’anticipe.

9

J’ai tout juste le temps d’arriver au filet pour glisser une contre-amortie croisée. Petit jeu au filet : mon coup droit s’en lasse et profite d’une balle courte pour terminer le point d’un passing long de ligne. Mini-break effacé, égalité. Cette fois-ci, il ne contient plus sa frustration. La bâche fait la connaissance musclée de sa raquette. Il jure en langue universelle : nous disons tous la même chose, la langue n’est qu’un véhicule pour exprimer sa haine intime. L’arbitre parle cette langue, manifestement. Warning. Sa tête devient bi-goût, vanille fraise, tout l’influx de sang au cerveau par l’air qu’il contient dans sa bouche de peur d’exploser totalement. Il dodeline de la tête. Point après point. Spectateur depuis la ligne de fond. Ne pas me laisser distraire. La raquette tourne. Je sens les aspérités du manche qui dessine des arabesques sur la corne de paume. C’est un schéma rassurant, connu. Toujours le même depuis que je joue. La raquette tourne, les mêmes aspérités. Je suis ici chez moi. Il rate sa première. Un tour de manège supplémentaire pour la raquette dans ma main. Je sais que c’est là le moment décisif, celui où tout peut basculer. Je sais qu’il va tenter quelque chose en seconde. Et je le connais suffisamment pour savoir qu’il risque de réussir ce qu’il va tenter. Il me sait plus fragile en revers. Il y a toutes les chances pour qu’il serve fort sur le revers. Mais ça ne lui a pas tellement réussi depuis le début du tie-break.

J’anticipe côté revers —> 10

Je reste neutre, attends —> 23

10

Une Tauziat. Je lâche une Tauziat long de ligne. La balle vient mourir dans le coin droit, juste devant la ligne, comme une bille de billard qui foncerait tête baissée dans sa poche préférée sans effleurer les bords. Un missile intouchable, une trajectoire digne d’une programmation de la NASA. La balle, immaculée, n’a pas le temps de rebondir contre la bâche. Sa trajectoire est si parfaite qu’elle finit comme naturellement dans la main gauche d’un juge de ligne qui n’a pas même à ciller pour la récupérer. Balle de match. Balle de tournoi et la foule qui murmure. Mais je ne l’entends plus. Ce sont mes tempes, que j’entends, elles grondent, elles frappent. Mes tempes, rien que mes tempes. Agitées mais régulières, et l’afflux de sang gonfle et libère les veines qu’elles abritent au tempo de la balle que je fais rebondir. Un service. Un seul service et tout sera fini. Un service. J’ai si bien servi aujourd’hui, si bien. Ce n’est pas le moment de flancher.

Je tente l’ace extérieur —> 24

Je joue kické sur l’homme —> 11

11

Son revers croisé, légèrement bombé, un peu trop sécurisé, retombe juste derrière la ligne de couloir gauche avant de terminer sa course dans la main habile d’un ramasseur de balles. D’abord, je ne comprends pas. Mes jambes comprennent pour moi. Elles lâchent. Je m’effondre sur le sol. La foule se lève, m’acclame. Alors je me relève, comme par imitation. Moi, je ne suis plus seul puisque je suis champion, je suis moi et le court et la foule et même l’adversaire qui s’est dilué en moi. Je ne suis plus un champion, plus un compétiteur, plus même vraiment un sportif. Mon être, par la victoire, vire à l’immatériel, au total, se teinte d’immortalité. L’esprit, si longtemps laissé de côté, réduit à sa portion congrue pour qu’il n’interfère pas avec les automatismes, reprend tout son pouvoir et efface le corps. C’est l’esprit qui marche désormais vers le filet en général imperator quand le corps se contente de sacrifier aux convenances sociales. Le corps serre la main de l’adversaire, de l’arbitre. C’est là sa seule marge de manœuvre, désormais : ne pas surprendre, faire ce que l’on attend de lui. L’esprit, lui, est ailleurs, son nom déjà gravé sur une coupe centenaire, il sait qu’il ne mourra pas. Et quand le corps brandit la coupe devant la foule en liesse, c’est l’esprit qu’il brandit, soudain matérialisé dans un trophée en toc. C’est cela la victoire : la reconnaissance enfin affirmée du corps sur le cerveau pour le travail d’équipe qu’ils ont mené ensemble. L’accomplissement de cette dissociation rêvée ; une finalité religieuse.

12

Pas de première et l’échange tourne en ma défaveur. Je chope pour gagner du temps, la balle fuse, le force à se désarticuler côté coup droit. Mais il gagne en longueur. Campé derrière la ligne, je cours et joue court, joue court et ne peux plus courir. J’ai visité le court, cuisine, chambre, mezzanine, merci mais non merci, je ne vais pas prendre l’appartement. Une dernière attaque du fond me déporte totalement côté coup droit. Plus rien à perdre : je tente le lob. Il recule. Recule encore. Laisse retomber la balle. Elle est pleine ligne, annoncée faute, overrulée. Il se dispute avec l’arbitre. Un lob parfait overrulé. C’est moi le lésé de l’affaire. En secouant la tête dans tous les sens, il se replace au retour. Je sers. Tout de suite il tente retour volée à la faveur d’un contre de revers profond. Acculé encore, je n’ai pas le choix, tenter le passing ou de nouveau le lob.

Lob —> 13

Passing —> 21

13

La balle en parabole, attirée par sa raquette, revient à la vitesse de la lumière, claquée devant la ligne de service à trois mètres de moi – autant dire en Chine. Rien à faire et je m’essouffle. Reprendre ses esprits, oublier le score. Je trottine jusqu’à la chaise, bois une gorgée d’eau, elle me déchire la gorge. Je regagne la ligne de service. Le tableau écoule ses secondes, il n’y en a plus que douze, il n’y en a plus que dix. Toujours pas de première. Je kicke la seconde au T, monte à la volée. Son retour est plongeant, au centre, et je ne peux que relever la balle en essayant de la maintenir courte. Il anticipe et passe côté revers. Mais sa balle accroche la bande.

—> 7

14

Je suis encore flottant. La balle n’est qu’un halo, une persistance rétinienne qui s’accroche sous la paupière quand on a fixé le soleil. Un ace. Je n’esquisse pas le moindre mouvement. Ce geste de jokari par lequel il me renvoie les balles de l’autre côté du court, je le connais par cœur, c’est un geste d’intimidation, un geste qui dit « j’attends, sers, j’attends, je n’attends que ça, que tu serves ». Je le connais par cœur. Un geste de match. Mes pensées se remettent en ordre de bataille. Je m’installe côté gauche, je ne pense plus qu’à ce geste au moment de frapper la balle. Aucune question à se poser. Je sers fort au corps, il se dégage et parviens à glisser un retour chopé difficile à manœuvre. L’échange s’installe. J’aurais pu le gagner, je le perds. Les travées s’animent un peu. Mon nom, scandé, se perd en écho. À moins que ce soit le sien ? Quoi qu’il en soit, ce n’est ni mon nom ni le sien qu’ils scandent. Ce n’est pas moi ou lui qu’ils veulent voir gagner : c’est eux. Ma victoire, ma défaite, mes joies, mes peines n’ont aucune valeur à leurs yeux. Pour eux, si je gagne, c’est une partie de ce qu’ils projettent d’eux en moi qui gagnera, pas moi. Et si je perds, cette même part projetée aura été jugée, meurtrie, foutue en l’air par le rouleau compresseur du réel, ils se sentiront nuls d’avoir eu faux, d’avoir choisi le mauvais cheval. Ma défaite aura la même valeur pour eux qu’une négociation salariale échouée ou qu’une mauvaise réponse au Trivial Pursuit : elle les remettra en cause pour des raisons mystérieuses. Machinalement, je suis en position. Je sers. Ma première revient. Elle est là. Au seul son de l’impact, je sais qu’elle est dedans, qu’elle claque, qu’elle touche la ligne. La suivre au filet, terminer le point. Reprendre le contrôle. À mi-chemin, je le vois arriver : le retour à l’envoyeur. Une frappe monumentale en revers, légèrement sortante, qui m’arrive dans les pieds.

J’avance et joue une volée —> 8

Je m’arrête pour jouer une demi-volée

et installer l’échange —> 22

15

Quand il s’agit de conclure, mieux vaut passer sa première balle. C’est ce qu’a dû lui répéter son préparateur mental car son premier service est digne d’un 15/4 (c’est d’ailleurs sa vitesse si on enlève le slash). C’est comme ça, la main tremble un peu quand on a tout à perdre. Une toute petite balle au milieu du carré. Je me décale côté coup droit et décroise une prune. La main tremble beaucoup moins quand on est déjà enterré par le superviseur, dont le visage dépasse des coulisses tandis qu’il chuchote des instructions à propos du trophée. Marge de sécurité digne d’un ingénieur nucléaire. Il ne fait pas même semblant de réagir. Une balle de match sauvée. « Qu’avez-vous pensé quand il a fait ce retour gagnant sur votre première balle de match ? » Je l’imagine déjà en conférence de presse, sommé de s’expliquer sur son incapacité à conclure, sur son incapacité à gagner ces points-là. Déconfit. Ailleurs, coincé dans un passé immédiat, reproduisant inlassablement son geste de service pour faire mieux. Il mène 6/4 mais il n’a plus qu’un mini-break. Et il sait que tout se joue là. Il sait qu’un bon service mettra fin au calvaire. Il sait aussi que sur les deux balles de match restantes, seule l’issue de la première dépend uniquement de lui. Son jeu de contre est basé sur l’adaptation, mais à choisir, autant conserver toutes les cartes en mains. Combien de fois la balle a-t-elle rebondi ? Dix-huit, dix-neuf fois ? La voilà qui rejoint désormais la raquette. Il vise. Il arme. Il sert. 198 extérieur. Je coupe la trajectoire, renvoie fort au centre, me replace. Ne pas donner d’angle. Il partage mon intérêt pour ne pas donner d’angle. Un échange au centre. Le premier qui tente a perdu. Sixième frappe. Septième frappe. Il décentre légèrement côté revers et la balle atterrit un peu plus court qu’à l’accoutumée. Un tout petit peu plus court. Il faut saisir les occasions. Avancer dans la balle. Mais sa nervosité me fait fléchir. Peut-être est-il capable de faire la faute tout seul.

Je joue fort en revers le long de la ligne —> 23

Je chope pour varier et le pousser à la faute —> 16

16

Son revers croisé, légèrement bombé, retombe devant la ligne de couloir gauche avant de terminer sa course dans la main habile d’un ramasseur de balles. Il s’effondre sur le sol. La foule se lève, l’acclame. Moi, je ne suis plus rien. Je ne suis plus un champion, plus un compétiteur, plus même vraiment un sportif. Je suis un faire-valoir prodige, un passe-plat qui terminera honoré d’un plateau en argent, l’invité par erreur. Mon enveloppe n’est plus humaine, elle n’est qu’agglomérat de peau, de chair, d’os, de transpiration et de titanium, un alliage en vrac et sans raison d’être. La chose – moi – se dirige vers le filet. Comme un métronome, on sacrifie aux convenances sociales. On serrera la main, bien sûr, du gagnant et de l’arbitre. On serre la main, mais là encore le geste dissimule la mort des intentions, le vide intérieur. On consent, on subit. Et quand, coupe à la main, le voilà qui salue le stade debout pour l’acclamer, on n’a même plus de haine ou de jalousie : haine et jalousie sont des sentiments humains. Moi, j’ai perdu les sentiments.

17

Le service le déporte largement côté coup droit. Du bout de la raquette, du cadre presque, il parvient à la renvoyer plein centre. Je monte. La balle agrippe la bande, hésite, meurt de mon côté. Glissade. D’un slice, je parviens à la remettre en jeu mais il est à l’affût et conclut d’un revers lifté qui me prend à contrepied. Mini-break d’entrée. Il serre le poing. Mini-break et il serre le poing. Pas même d’excuse pour la balle let. Attitude détestable. Ne pas me laisser trahir par mes émotions. Dans ma tête, une litanie : « lui planter un retour gagnant, lui planter un retour gagnant », ça martèle sur un air martial. Le punir.

Où qu’il serve, je tente le retour gagnant —> 19

J’absorbe ma frustration et me reconcentre sur le jeu. —> 3

18

Reprise d’appui orientée. La balle jaillit au-dessus de mon épaule, côté revers. J’ai à peine le temps de corriger ma course que je sens ma cheville tirailler. Je tente un retour bloqué mais la balle reste dans la raquette et finit sa course au milieu du filet. Clameurs vagues. Mes temps battent. Je caresse ma cheville : plus de peur que de mal. En claudiquant un peu, je reprends la serviette, m’éponge le front, me place derrière la ligne de fond de court, pas trop loin pour prendre le jeu à mon compte. Mon clan bat dans ses mains. On devine des voyelles : « a - e - i ». La balle s’élève, disparaît dans le halo d’un projecteur. Il claque un ace au T. 207 km/h. Déjà le voilà qui hurle sa satisfaction. De mon côté, un doute. Machinal vers le carré de service, je cherche la trace. La balle semblait agripper la ligne, mais je ne suis pas sûr, l’index tout prêt à pointer le plafond. Je jette un œil à l’arbitre de chaise qui a l’air sûr de lui. Il me reste deux challenges. Vraiment, je ne suis pas sûr.

Challenger —> 20

Ne pas challenger —> 12

19

La balle claque au corps et me prend à contrepied dans les deux sens à la fois. Stretching. Raquette en opposition, adieu l’académie, je donne ce que j’ai : rien. La balle dévie totalement et heurte la tête d’un ramasseur de balles. Sur le coup, je ne m’en rends pas compte et me contente d’extérioriser ma frustration dans une langue hermétique aux avertissements. L’autre en revanche n’en manque pas une. Il accourt au chevet du ramasseur de balles et le réconforte. Applaudissements nourris. Le temps que je les rejoigne, c’est trop tard. Le Joker et Batman : l’un attaque les enfants, l’autre soulage leurs peines. Le public a fait son choix. Abstraction. Je raccompagne le ramasseur au vestiaire, fait des petits sauts pour m’étirer et récupère deux balles. Le public continue d’acclamer l’adversaire. « S’il vous plaît, les joueurs sont prêts… » Lui s’en nourrit, de cette sève, encourage le public à donner de la voix. Petits sauts. Étirements. Il dépasse allègrement le temps de service, mais aux héros on pardonne tout. Sa première prend la bande et sort. La seconde m’arrive plein revers, je feinte le slice et glisse une amortie. Il est court, ne mène plus que d’un point. Le public me hue. Me concentrer sur mon service. Me concentrer, car c’est à moi de servir. Servir. Ils huent. Mes jambes flageolent.

Tenter l’ace —> 5

Engager l’échange —> 21

20

Sur injonction de l’arbitre, la caméra virtuelle plonge vers une ligne non moins virtuelle sur un écran tout aussi virtuel et, dans l’étonnement de la foule, la balle semble virtuellement bonne (elle accroche d’un nanomètre). Il mène 2/1 et, désormais, rien ne semble pouvoir l’atteindre puisque le grand chaos, le big bang et l’infiniment petit ont rejoint son box pour la journée. Mister moi n’a plus guère qu’un challenge qui remain. Toutes les préparations mentales sont impuissantes face à pareille chance. Derrière, ça déroule. Un rallye qui finit en court croisé miraculeux et un lob de défense qui accroche la ligne. Qui invoquer ? Si la religion nous a appris un truc, c’est bien à continuer de croire quand tout porte à douter. De dépit, je challenge à nouveau ce lob bien trop parfait, cette portion de sinusoïde dont le mouvement insolent a figé mon rythme cardiaque en ligne droite. Les mains sur les hanches, il fixe l’écran. La balle s’approche, s’approche et sort d’un micromètre, preuve si vous en doutiez qu’en matière de chance on reçoit les mêmes cartes. J’exprime ma joie un peu trop bruyamment – il n’y a pas de petit profit.

—> 7

21

La frappe est pure, à plat, décochée en bout de course. Elle semble se diriger tout droit vers le carrefour des lignes. Sans doute a-t-il un doute : à la volée, il se déploie un peu tard, il se montre un peu lourd, il ne peut que l’effleurer, la déportant de quelques centimètres dans le couloir. Aurait-elle été bonne ? Je mène. Je serre le poing. Mais quelque chose s’est vidé en moi, détaché, je flotte. Ça pourrait être la zone, ce n’est pas la zone, c’est autre chose. Tout à coup, me voilà spectateur de moi-même. Les gestes habituels se dessinent, mais je n’y suis plus. Qui sert ? Je ne sais plus. Les points se mélangent. Le score aussi. Qui fait quoi ? Presque une ubiquité : je suis là, je joue au tennis, mais je suis en même temps de l’autre côté du court, en même temps dans mon box, en même temps en tribunes. Tout tourne. Je frappe, je joue, hypoglycémie du jeu, tout est pauvre, quelque chose manque. L’impression de m’être levé trop vite. Je le vois qui s’avance vers moi. Que se passe-t-il ? Je relève la tête, regarde le tableau : 3/3, on tourne. Tout simplement, on tourne.

—> 14

22

Les genoux très bas, je donne de l’allonge. La balle, recouverte, atterrit dans une zone qui le gêne, plein centre, sans angle. J’ai le temps de me positionner à la volée, de faire ma reprise d’appui car lui n’a pas vraiment le temps de fixer. Prêt à bondir, claquer, smasher s’il le faut. En coup droit, il glisse un chop à la Santoro très bas, très court, qui m’oblige à jouer une volée en dessous du filet. Je cherche le rétro mais la balle s’élève, lente. Face à face, désormais : je vois les gouttes ruisseler sur son visage, je vois ses yeux hagards qui fixent la balle, essaient de me dissoudre pour ne plus voir que le court et les zones grandes ouvertes. Un message en anglais me revient en mémoire, écrit en rouge sur blanc dans quelque parc national américain, un message pour la forme : s’il arrive au visiteur de croiser un ours, les rangers conseillent de se montrer plus grand qu’on ne l’est, de déployer ses muscles, d’élever les bras, de paraître imposant à défaut de l’être vraiment. À un mètre l’un de l’autre et lui la balle de balle de match dans sa raquette, qu’il peut expédier où il veut. Un ours. Alors je me déploie, j’enfle. Mais contrairement à l’ours, ce n’est pas moi qui l’intéresse mais l’endroit où placer la balle. Il ne prend pas de risque, mais il n’en a pas besoin : je dégonfle en voyant son passing de coup droit croisé retomber quelque part dans le no man’s land qui sépare la ligne du carré de service de celle du fond du court. Trois balles de matchs pour lui. Les deux premières sur son service. Pendant cinq sets, il n’a eu de cesse de servir sur mon revers. Mais à quoi servent les statistiques quand on risque de perdre un match ?

J’anticipe un gros service côté revers —> 16

Il va assurer avec une première-seconde —> 15

23

L’attaque prend la ligne, nous laissant tous les deux bouche bée. La peur se libère de part et d’autre du filet. L’angoisse d’un match qui ne finit pas. La défaite plutôt que l’angoisse. Nos corps réclament ce que nos cerveaux se refusent à accepter. 6/5. Il mène aux points. D’un point il mène, c’est tout. Dans ma tête je calcule à la louche. Combien de points ai-je gagné, déjà ? 140 ? 150 ? 1/150e d’effort, voilà ce qu’il me faut faire pour le priver de victoire. Les applaudissements emportent tout. J’ignore s’ils retentissent dans le stade ou si le stade s’est tu, si tout n’est pas qu’une simple projection de moi pour moi, si mes canaux auditifs ne créent pas d’eux-mêmes un bruit de fond pour couvrir les mauvaises pensées, repousser la paralysie. Mes jambes ne répondent plus, devenues autonomes, elles ne prennent plus leurs ordres auprès de mon cerveau. Robotique. Lui est à l’affût. À présent, le momentum est mien et la peur s’est retournée. Si je perds le point, à quoi bon avoir gagné les deux précédents ? Tout ça pour ça. Il sait, il connaît ça. Il est déjà dans le point : rater deux balles de match, on l’oublie en gagnant la troisième. En sauver deux pour s’effondrer ensuite, c’est autrement plus cruel. Pour la première fois de ma carrière, l’arbitre m’avertit pour dépassement de temps. Tout ça n’a aucune importance. Je sens mon bras tout drôle au moment de lâcher la balle à hauteur de mon épaule, l’envoyer visiter les espaces célestes. Elle grimpe plus qu’elle ne vole, saccadée, ralentie, et sa chute n’a pas le temps de s’initier car déjà mon bras droit se déclenche et vise le T. Ma seule marge de manœuvre : décider de la puissance. Servir fort, au risque de me faire contrer. Varier en espérant le surprendre.

Je sers fort —> 24

Je varie —> 16

24

Une simple erreur de jugement et tout peut basculer. Nous voilà revenus à égalité à la faveur d’une faute grossière sur le deuxième coup. L’air conquérant, il tourne. À mon tour d’envoyer les balles promener de l’autre côté. Doucement, lentement, je contourne le filet, m’éponge le visage, bois une gorgée d’eau. Au filet, nous nous frôlons. Égalité parfaite. Sans doute le tout dernier moment où nous vivrons l’égalité parfaite. Des « let’s go », des « allez », des « come on » du public. Si les spectateurs n’étaient pas là, nous les remplacerions par nos voix intérieures. Au retour, il s’est avancé sur sa ligne, décidé à bondir pour me prendre de vitesse. Est-ce que ça m’impressionne ? Ma première sort d’un cheveu. Quelques spectateurs ont cru à l’ace. Ils déchantent. Lui ne bouge pas de sa ligne. Pas d’un chouïa, d’une once. Mais lorsque je déclenche ma routine au service, je le vois qui s’avance encore d’un pas ou deux. D’ailleurs, je ne le vois pas, je le devine plutôt, à moins que je ne le sente parce que son odeur s’est rapprochée de moi d’un bon mètre. Alors je force. Alors je rate. Ma première double faute du match lui offre une chance de l’emporter. Surprise du public, cris étouffés. Mon entraîneur se cache les yeux. Il ne sait pas que je l’ai vu, mais je l’ai vu. Tout à coup, tout s’arrête, plus un souffle. Le silence est palpable, il se répand en écho. Il sert pour le match. Il sert. Sa première fuse sur mon revers ; je bloque. La balle revient au centre, légèrement sur son revers. Avec application, il fixe et il déclenche.

—> 16

Publié dans COURTS n° 9, automne 2020