Belonging in a Museum

or how to make sense of a pineapple

“What’s with the pineapple”, I ask. Admittedly, not the most sophisticated of questions, but as I’m standing in front of the Wimbledon trophy, it’s one that I can’t help but wonder about. The Challenge Cup, as it’s officially known, is made of 3.5kg of silver gilt, and stands at 18 inches high. It seems heavier, somehow bigger, intimidating and ethereal, than it really is—as if the weight of history, the sweat, blood and tears of past champions rested within. Atop its polished surface, the classically-shaped cup with a raised foot and two handles, rests a curiously perched pineapple.

Robert McNicol chuckles, and for a moment, I doubt myself. Am I asking a monumentally stupid question? Are pineapples as ubiquitous in the history of Wimbledon as the iconic strawberries and cream? Are there swathes of pineapple fields planted behind the Centre Court that I have somehow missed?

But for McNicol, as far as the history of Wimbledon and tennis in general goes, there are no stupid questions. “Back in the days when the trophy was designed, pineapple was a luxury,” he explains excitedly. “It was almost a symbol of status. People would actually hire pineapples when hosting parties. They wouldn’t eat them, only display them. Kind of a look-how-wealthy-I-am statement.”

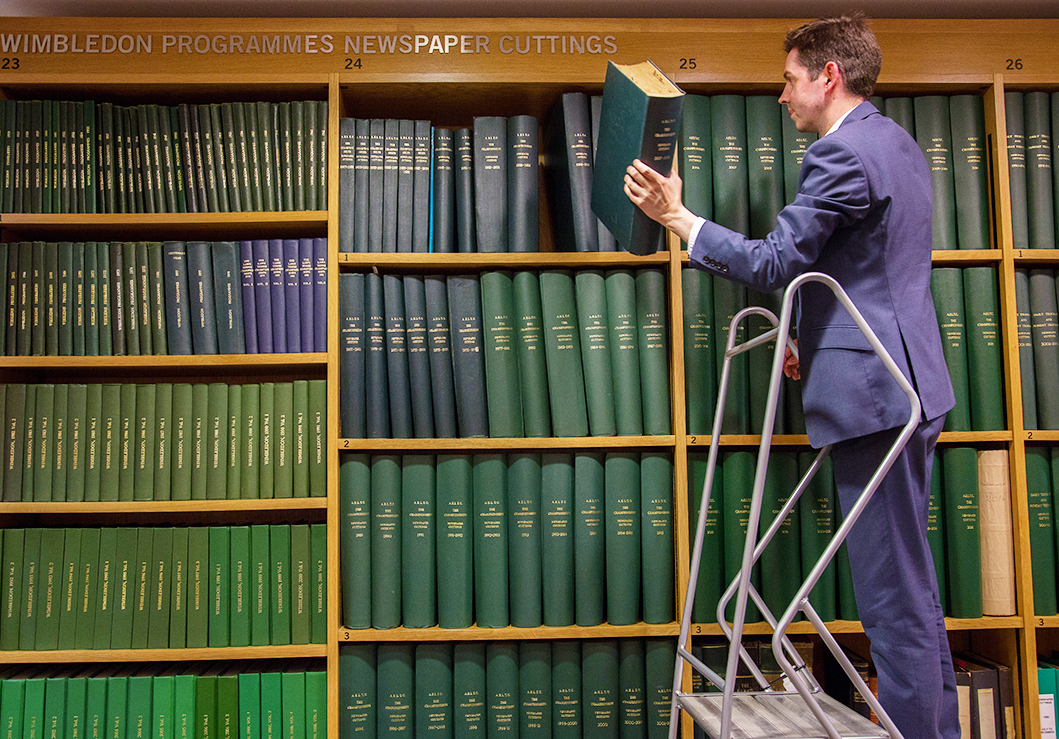

I meet Robert McNicol and Emma Traherne one sunny afternoon, a little over a month before the start of the 2022 edition of the Championships, at the Kenneth Ritchie Wimbledon Library, which forms part of the Wimbledon Lawn Tennis Museum. The library, founded in 1976 by Alan Little, an avid tennis fan and collector of books, is home to one of the most complete collections of tennis-related texts in the world.

I follow McNicol down an inconspicuous flight of stairs and through a set of glass doors into the library. The place has a grand, if a bit muted, feel to it—less Disneyland, more Vatican Library. Inside a well-lit room, surrounded by shelves stacked to the ceiling with thousands of books, magazines, posters, newspaper clippings, and, seemingly, every piece of text that has the word ‘tennis’ scribbled in it, I feel like I’m in a Dan Brown novel.

“We’ve got books, magazines, programmes, newspaper cuttings, and archive material from about 90 different countries,” says Robert McNicol, the current librarian. Six years ago, McNicol left his job at BBC and joined the Wimbledon Lawn Tennis Museum to serve as the librarian and resident historian of the museum. “Anything you want to learn about tennis history, you can come here and do it.

“I think of this place as, sort of, the British Library of tennis,” he explains. “You know, when you publish a new book, you have to give a copy to the British Library. Obviously, nobody has to give us copies of their books legally, but we try to have a complete collection of all tennis-related literature.”

The collection on display ranges from the obvious to the obscure—biographies of players and matchday programmes sit next to Japanese tennis magazines. “I sometimes think, no one’s ever going to look at this, but that’s not the point,” McNicol says. “And then one day someone got in touch who was writing a biography of Naomi Osaka, and they wanted to see if there’s any available coverage of her tennis career in Japanese publications, so I was able to look that up for them,” he laughs.

“So that’s what we’re here for,” McNicol sums up. “We get contacted by all sorts of people—journalists, authors, students writing university dissertations, or people studying their local club’s history.”

Emma Traherne joined the Wimbledon Lawn Tennis Museum as its curator three years ago. “I joined shortly before the 2019 Championships. We had a very spectacular one, then a cancelled one, and then a reduced capacity one,” she laughs. “So I’m very much looking forward to this year.”

Prior to starting in her position at the Wimbledon Lawn Tennis Museum, Traherne, a graduate of Museum Studies, worked at the British Museum and, for a time, looked after the historical furniture and decorative arts at the Houses of Parliament.

In her role as the curator of the Museum, she looks after the 40,000 objects currently in the collection. “My job is to look after the collection, store it, and obtain new items,” she says. “We have a permanent display of about 1,000 objects in the Museum and a temporary exhibition gallery built around different themes,” Traherne explains. “For example, at the moment the [temporary] exhibition is linked to our 100 years of being on the Church Road site. Our next one will be on tennis fashion. We have also got 20 other displays around the site—some of them really small, like a single case with a racquet in it, and some bigger, like a large collection of artwork on display in the clubhouse, which we change regularly.”

As part of her duties as the curator of the Museum, Traherne is also tasked with collecting items from each Championships. “We collect around 200 objects every year,” she says. The collection effort targets two main strands: items from the fans and items from the players. “Maybe someone has created a Wimbledon hat that they’re wearing or a sign encouraging their favourite player to win,” she gives an example. “Those are very lovely objects. We’ll approach members of the public to explain about the Museum and ask them if they wish to donate.”

For the second strand, Traherne goes through the existing Wimbledon Lawn Tennis Museum collection to identify gaps—a particular player’s match-day racquet, shoes, or any item that holds special value to them—and devises a plan to obtain it.

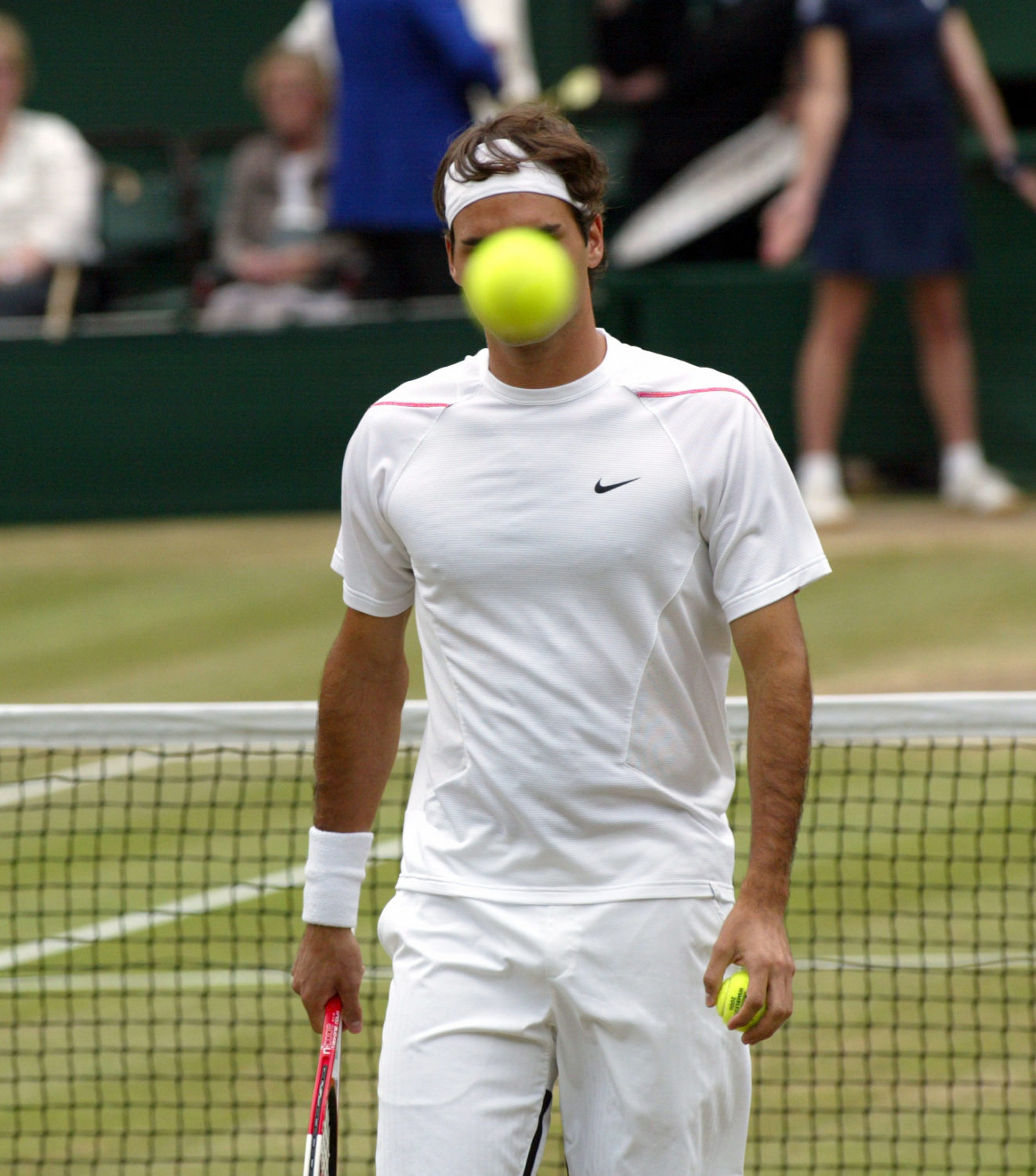

Although she assures me that the players are happy to donate, I can’t shake off the vision of Traherne on a rain-soaked court, a real-life Indiana Jones, pointing to Roger Federer’s racquet with an indignant growl of “That belongs in a museum!”

If the dizzying number of tennis books and memorabilia on show at the Wimbledon Lawn Tennis Museum is enough to make most fans salivate, then the collection of 850 posters and over a million photographs (“We add about 30,000 every year,” Traherne mentions) that the museum holds in its vaults are sure to make them drool. “The posters are displayed through the site,” explains Traherne. “From the really early days of tennis all the way up to the present day—anything that features tennis.”

The posters form an invaluable part of tennis history, not just from an artistic perspective, but because of how they depict what was going on in the society at the time, Traherne points out. “They are wonderful items,” she says. “They show how women were depicted, what fashion was like, the spread of the railways around Europe. They often used tennis as a kind of motif to encourage the well-to-do to visit a particular place because tennis was very much part of that kind of middle-higher society.”

This year marks 100 years of the Centre Court being in its current location on Church Road. I ask about the celebrations. “We have our temporary exhibition for the visitors who come to the Museum,” Traherne says. “We’re also doing a centenary collection programme, so we’re encouraging anyone who’s got memories or objects, autographs, postcards, anything that covers Wimbledon in the last 100 years to get in touch with us if they want to donate their objects and add to our collection,” she continues. “We have a celebration planned for the middle Sunday, but also there are going to be lots of other things. Anyone who is fortunate enough to come to the Championships this year will definitely experience a centenary theme.”

“There is going to be a party,” McNicol adds with a smile.

As the interview goes on, Traherne and McNicol relax into an easy-going rhythm, and I find myself transfixed listening to them discuss the history of tennis, the societal changes it underwent, the obstacles it overcame, and those that yet remain. I reflect on the two people in front of me—a librarian and a museum curator—who, it suddenly seems to me, are quite clearly tennis fans first, and employees of the AELTC second. Their passion for tennis and everything related is evident throughout the conversation; it’s in their thoughtful answers to each of my questions, in their bouncing off each other and offering details and little-known facts as the other speaks. I realise that I’m in the presence of a rare sight—two people with a pure and unblemished passion for what they do.

“Ironically, I used to watch much more tennis before I started working here,” McNicol says. “I would take the whole two weeks off to watch the Championships.” He breaks into a chuckle. “I remember, one time I was supposed to be studying for my exams, and I just spent the whole time watching Wimbledon on television. My mum went into my room and, when she saw me, she said that I’ll never get anywhere if I just sit around and watch tennis all day.”

Story published in Courts no. 3, Summer 2022.