Ligne claire

Par Thomas Gayet

Ceux d’entre vous qui ont déjà joué à GeoGuessr connaissent ce sentiment bizarre de se retrouver, par la magie de Google Street View, dans une zone qu’ils croient connaître, dans un pays qui ne leur est pas étranger, où les panneaux s’affichent dans une langue qu’ils maîtrisent, mais allez savoir où l’on est. N’ayant jamais mis les pieds à Uccle à l’heure où je rédige ces lignes, je n’ai eu d’autre choix que de m’appuyer sur Google Images pour essayer ici de retranscrire l’ambiance du lieu où se tiendra, du 4 au 14 avril 2024, l’exposition organisée par Courts avec l’appui de la municipalité. Peinture d’après photo : de grandes étendues arborées, des maisons de maître, des rues calmes, des commerces de bouche. Du silence. Les lignes ont beau être très claires, sans l’aide d’Internet, j’aurais été bien en peine de situer Uccle dans le Grand Bruxelles.

Uccle a ses citoyens d’honneur, et parmi eux Salvatore Adamo, qui, contrairement à ses pairs, a l’immense mérite de ne pas m’être inconnu. Mais c’est surtout de Laurent Van Reepinghen, fondateur de la présente revue et ucclois (j’ai vérifié, c’est bien le gentilé) devant l’éternel, qu’il sera question ici. Uccle a dix quartiers, dont certains, comme le Vivier d’Oie et le Quartier du Chat, ont des noms amusants, mais c’est à Uccle Centre que se situe la Maison des Arts qui accueillera l’exposition. Uccle accueille le plus vieux club de tennis de Belgique, le Royal Brussels Lawn Tennis Club, mais c’est au Royal Léopold Club, dit « le Léo » que Laurent a appris à aimer le tennis au contact des plus grands joueurs belges de l’époque.

On l’aura compris, six ans après la création de Courts, l’exposition consacrée à la revue et à tous les artistes qui l’ont accompagnée ne pouvait se tenir qu’à Uccle.

J’ignore si, comme moi, la dizaine d’artistes exposés ont parcouru sur leur écran les longues pelouses bercées de soleil ; j’ignore s’ils auront la curiosité de pousser leur déambulation réelle ou distancielle jusqu’au Royal Léopold Club pour y voir les futurs champions de Belgique affiner leurs gammes. Je sais en revanche qu’ils seront bien présents au côté de Laurent Van Reepinghen du 4 au 14 avril à la Maison des Arts d’Uccle. Je sais aussi que, pour vous convaincre de les y rejoindre, le mieux est encore de parler d’eux. Car nous savons qu’en matière d’art, n’en déplaise à Walter Benjamin, l’expérience du réel surpasse la reproduction numérique.

Minimiam ou Art du ping-pong :

faire de l’art un jeu et du jeu un art

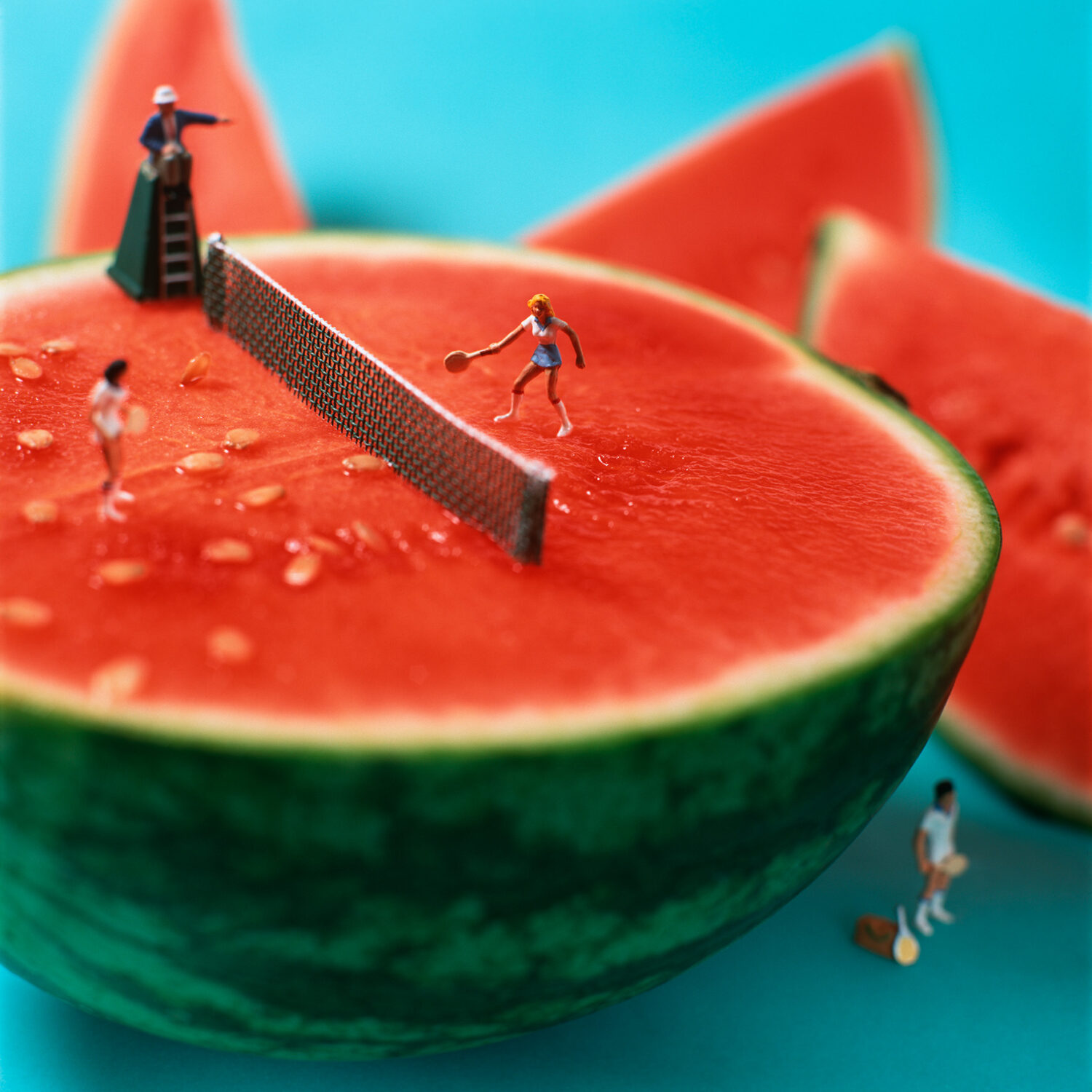

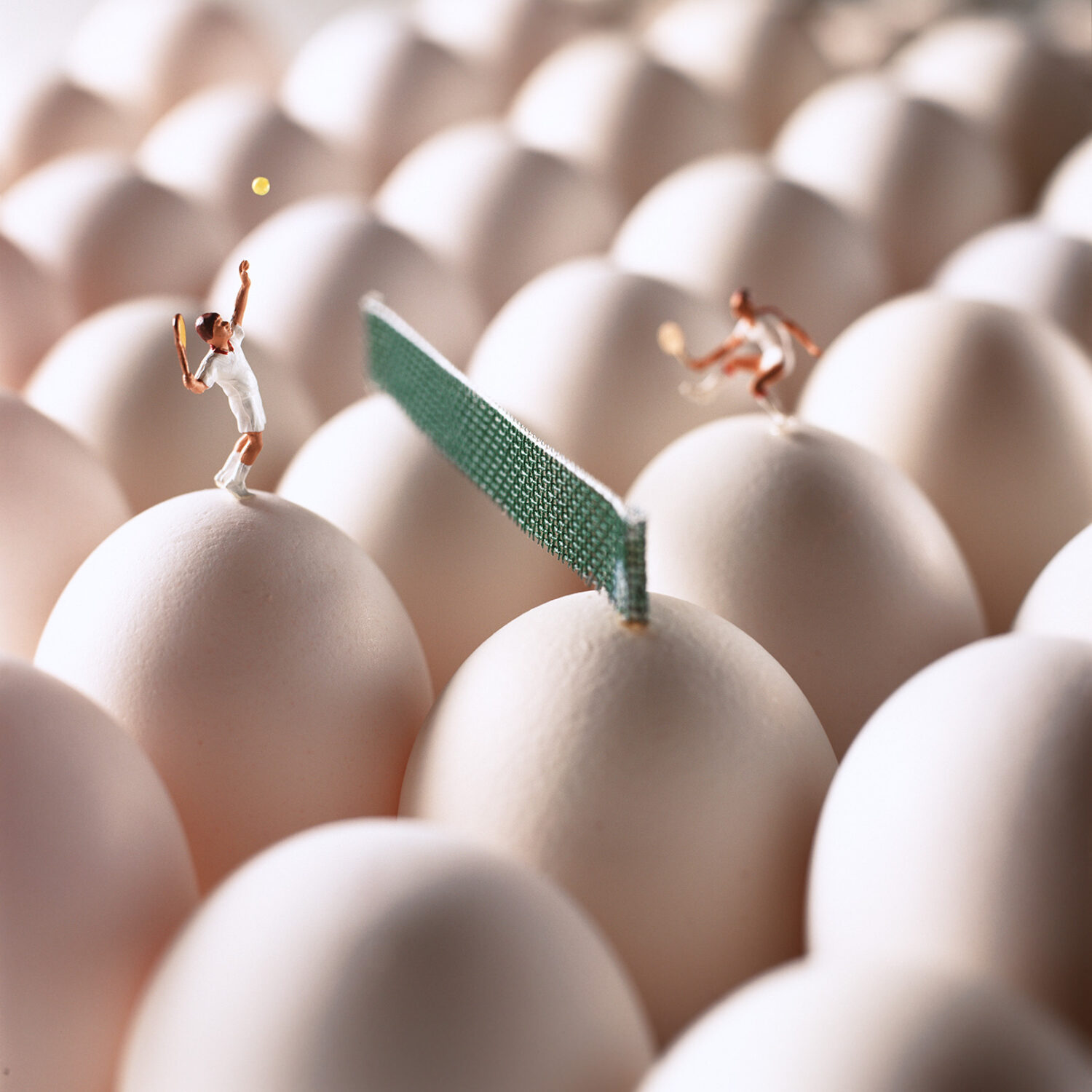

En Une de ce numéro et sur l’affiche de l’exposition Courts, vous aurez sans doute repéré des joueurs de tennis dignes de France Miniature. L’œuvre de Minimiam, soit Pierre Javelle et Akiko Ida, photographes et metteurs en scène d’histoires culinaires qui, depuis 2002, racontent au 1/87e des saynètes légères et ludiques qui lorgnent vers Chaplin plutôt que vers Lars Von Trier.

Au départ, comme souvent, il s’agit d’une rencontre. Akiko réalisait des photos pour des livres de recettes de cuisine quand Pierre répondait à des commandes photographiques, notamment autour du jeu. Tous deux partageaient une ambition : créer un univers ludique, loin de l’imagerie culinaire plan-plan. En mélangeant les figurines de modélisme ferroviaire et la nourriture, les histoires se sont pour ainsi dire mises à s’écrire devant leurs yeux.

Car la macrophotographie révèle les textures des aliments. À en croire Pierre Javelle, peu de choses sont aussi belles qu’un chou romanesco qui libère des milliers de gouttelettes durant une prise de vue. En révélant l’infiniment petit, on peut aussi s’adresser au très large, au très grand, à condition de promouvoir le pas de côté et de cultiver inventivité et âme d’enfant.

Pierre Javelle a été marqué par la créativité sans faille de Patrick McGoohan et Sydney Newman, créateurs respectifs du Prisonnier et de Chapeau melon et bottes de cuir. Ou comment – et cela vaut aussi pour la Quatrième Dimension – injecter folie et inventivité dans une imagerie Swinging London colorée et élégante. C’est beau, ça tombe bien, mais il y a aussi des lilliputiens, des plantes carnivores, des ballons blancs qui tirent et beaucoup de bricole. Une manière de désacraliser l’art et de le tirer vers le jeu commune à nombre d’artistes exposés à Uccle.

Car pour Pierre et Akiko, le tennis est avant tout une affaire de couleurs : le jaune des balles, l’ocre rouge de la terre battue, le vert de la pelouse, le blanc des tenues. Et c’est aussi un duel, une histoire simple, bâtie sur des échanges violents et perpétués à bonne distance. Cette distance incarne sans doute l’élégance du tennis : on gagne avant tout par son habileté, son acuité, par le talent qui coup droit après revers après passing après volée, s’appose comme une signature en bas d’un court devenu toile.

Et comme les joueurs de tennis ne sont, d’après Coluche, que des joueurs de ping-pong placés debout sur la table, les personnages des scènes de Minimiam semblent plus vivants encore que nous, comme si l’infiniment petit de leur espace confiné leur permettait de rêver plus grand.

Lorsqu’on écrit un article au sujet de plusieurs artistes réunis lors d’une exposition, pour créer des transitions, il est parfois nécessaire de faire rentrer des ronds dans des carrés (ce qui revient exactement, si on y réfléchit bien, à passer sa première balle de service) ; sauf quand une métaphore pongiste inespérée fait le travail pour vous.

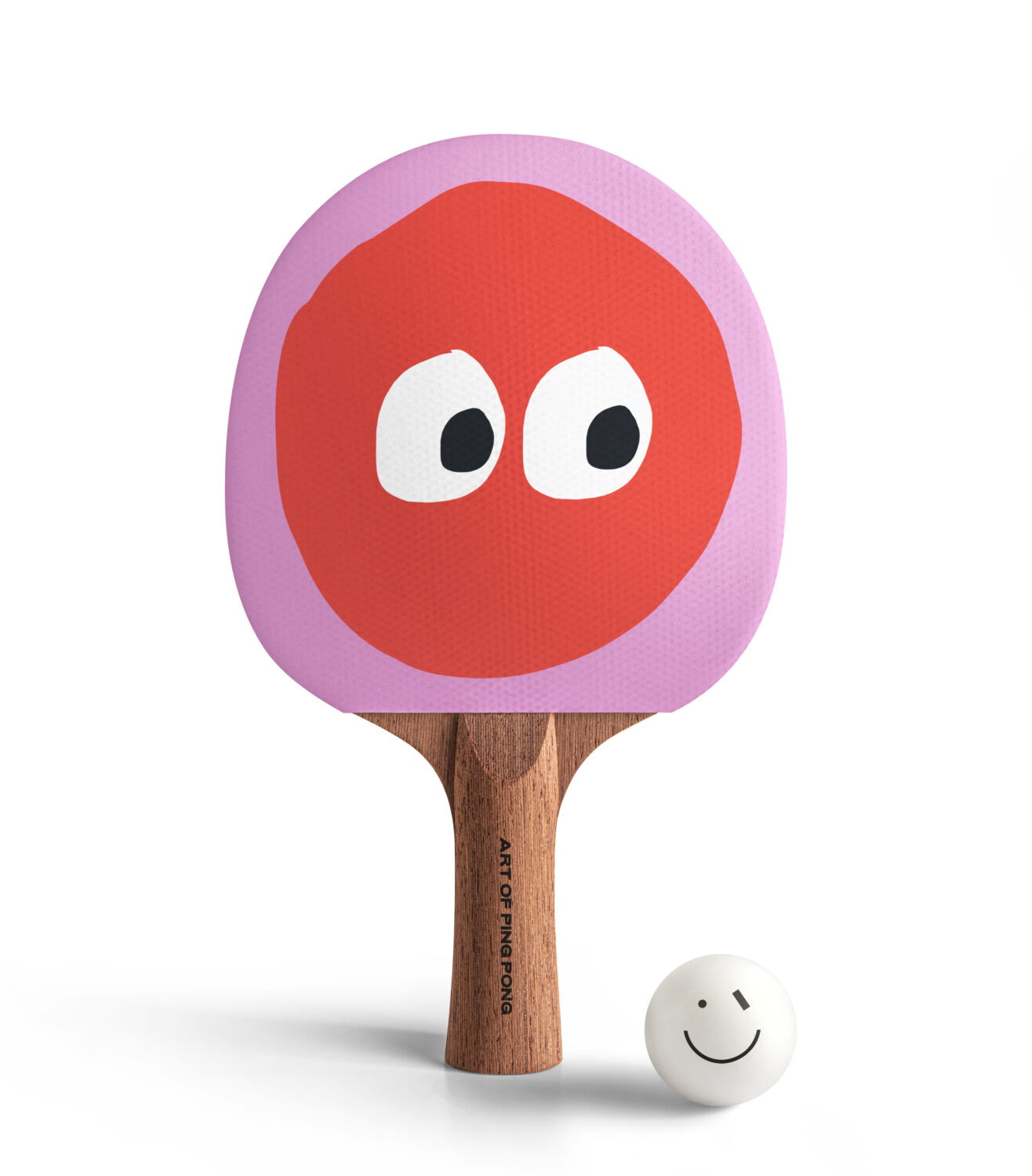

Car d’être debout sur la table, il n’en est pas tant question avec The Art of Ping Pong que d’être debout, méditatif, devant la table accrochée façon tableau sur le mur dans un remarquable renversement des latéralités. Les Britanniques Algy Batten et Caroline Moorhouse proposent en effet avec ce projet indépendant de prolonger le jeu jusque dans la galerie : d’une taille correspondant au quart d’une table de ping-pong classique, leurs tables, réalisées en collaboration avec des artistes de tous horizons, sont des œuvres d’art à part entière qui, à tout moment, peuvent être décrochées du mur pour mettre une bonne fois pour toutes au clair cette question de savoir qui est le meilleur au ping-pong (ou qui va devoir étendre le linge). Au départ du projet, il y a fatalement un goût pour le ping-pong et l’art. Après 25 ans passés dans un studio de design, Algy pouvait se targuer de bénéficier d’un solide carnet d’adresses dans la scène artistique londonienne et au-delà. Et de fil en aiguille, le projet a grandi et s’est encore étendu.

Parmi les collaborations prestigieuses lancées par Algy et Caroline, la dernière en date, avec Malika Favre, marque les esprits tant par l’inventivité de ses lignes que par le prestige inhérent à ce grand nom (français) de l’illustration, dont la ligne plus pop art que claire fait les beaux jours du New Yorker. Pop, c’est bien ce qui caractérise le set dont Malika Favre a signé le design, avec ses cercles rouges façon Saul Bass, ses lignes marine et ses visages de femmes aux traits (après tout, on parle de ping-pong) qui rappellent l’Asie.

Algy connaît Malika Favre depuis de nombreuses années, et ce projet était un aboutissement naturel tant les deux univers artistiques semblent se répondre, avec un même goût pour la simplicité, l’attractivité, la positivité. La série sortie l’année dernière est ainsi le prolongement d’un premier travail réalisé avec l’artiste pour une pièce unique vendue aux enchères au bénéfice d’une ONG. Aplats colorés sur les face des raquettes, balles simplement marquées d’une bouche à grain de beauté façon ping-pong pidou… Une esthétique 60s que ne renierait sans doute pas le fan de John Steed qu’est Pierre Javelle.

Chez The Art of Ping Pong, tout est art et tout est ping-pong. Tables, raquettes, balles se voient traitées à la même enseigne : qu’importe le coup droit pourvu qu’on ait du beau. Il n’y aura pas de jaloux, puisque le grand cousin tennis a lui aussi droit de cité sur les tables des créateurs britanniques. Logique puisqu’au départ, Algy, bon joueur de ping-pong mais pas excellent si on le croit sur parole, était plutôt fan de tennis. Un contact sur Instagram et l’intérêt mutuel de Laurent et d’Algy pour le travail initié par l’autre ont débouché sur la création de cette table originale inspirée de Mondrian, initialement imaginée comme une pièce unique désormais tirée en série limitée.

Bancs, bois, banquettes et balles

De beauté ludique, il est aussi question avec Mathilde Wittock et Frédéric Descamps. Mathilde, originaire de Bruxelles, cherche dans son parcours artistique qui l’a menée à la Central Saint Martins Art School de Londres à concilier ses passions pour le design, le tennis, et la survie de la planète. Séduite par la sensualité sphérique de la balle jaune, Mathilde Wittock est dans le même temps ulcérée par l’aberration écologique qu’elle représente : une balle met cinq jours à être produite pour être jetée au bout de neuf jeux et ne s’autodégrade qu’au bout de 2500 ans.

Pas besoin d’être médaille Fields pour identifier le problème ; Mathilde décide alors d’utiliser l’objet pour lui donner une nouvelle vie en utilisant ses propriétés acoustiques. Elle crée des panneaux isolants, puis, en phase avec les usages du court, des bancs et des fauteuils qui allient design, réemploi et confort. De quoi séduire les tournois qui ne savent plus quoi faire de leurs balles usagées et pourraient, en retour, améliorer la qualité des bancs et assises pour les joueurs.

Frédéric Descamps ne nomme pas ses créations ; il n’a pas encore fait le choix de se positionner comme artiste ou comme artisan. En réalité, sa pratique appartient aux deux mondes. À l’artisanat, il emprunte le savoir-faire technique, le plaisir de l’utile, celui du matériau ; à l’art, il donne sa créativité, son inventivité ; tous deux bénéficient de son talent. Dans un monde qui trop souvent jette et rejette l’imperfection, Frédéric Descamps a choisi de lui donner une place de choix. Passionné de tennis, il profite de son métier d’élagueur pour récupérer des pièces de bois dont la beauté, fragile, le fascine. Il les sculpte et les choie et les réincarne en bancs ou en raquettes de tennis, cherchant le pas de côté et cultivant la naturalité brute.

Une raquette est communément considérée comme un assemblage de pièces comprenant généralement un manche et un tamis, dont la visée première est de contrôler la balle pour éventuellement distribuer des coups gagnants. Mais c’est là réduire la raquette à une stricte fonction tennistique alors que, dès qu’on a le dos tourné, les raquettes investissent la vie : elles se changent en coqs (sportifs), en guitares, en chandeliers ou en homards, quand elles n’accueillent pas des oiseaux égarés et autres enfants en mal de balançoire. Tout ça, c’est dans leurs cordes, et Jean-Philippe Bertrand l’a bien compris.

Après avoir grandi à la Rochelle auprès de grands noms du cinéma, de la télévision et de l’aventure, Jean-Philippe Bertrand a touché à tout, du ski au jazz en passant par la comédie et la voile, avant de devenir un scénographe réputé dans le théâtre. Créateur d’affiches pour des spectacles de Sardou, Reggiani, Polnareff ou Hallyday, il est aussi l’un des seuls artistes au monde dont l’une des sculptures, envoyée sur la station Mir, a vu la Terre depuis l’espace.

Des bancs, des fauteuils, des raquettes et du bois ; de ces deux-là, il convient de rapprocher Brett Gradel, dont le travail de marquèterie consiste à transformer le bois en peinture. Objets réinventés et œuvres singulières dégagent ainsi une aura chaleureuse qui nous ramène aux longues soirées de fin d’été. Sans doute faut-il y voir la marque de la Côte d’Azur où Brett vit, non loin des grands champions qui font les belles heures du Masters 1000 de Monte-Carlo. Parmi ses créations, on notera deux tabourets, l’un figurant un court au soleil couchant destiné à Marin Čilić, rencontré pendant le tournoi, l’autre représentant Rafael Nadal surpris en plein coup droit lasso. Comme le bois, les champions sont fragiles ; comme le bois, ils sont insubmersibles.

Lignes convergentes

À ces lignes de vie s’ajoutent celles d’Anna Carlson, de Petra Leary ou de Laurent Perbos qui, chacun à sa manière, célèbrent et reinventent et tordent ou sacralisent les limites du court. Chez Petra Leary، les lignes se voient d’en haut pour dessiner des abstractions géométriques où l’esprit facétieux projette des personnages en miniature issus des rangs des Minimiam ; chez Anna Carlson, les lignes se tordent, se contractent, metalliques, telluriques, elles se heurtent au réel ou à la verticale, elles dépassent leurs limites (un comble pour une ligne), elles s’affranchissent de la gravité à l’art, et de l’art au jeu et en ce sens complètent les travaux des autres artistes exposés. Chez Laurent Perbos, les lignes s’imposent au monde ; elles se fichent bien des dénivelés، elles se moquent éperdument du réel. Les lignes du court sont des représentations qui s’imposent au monde que le jeu et les règles que nous décidons de suivre façonnent.

Chez Anna، chez Petra ou chez Laurent، les lignes ne sont là que pour nous rappeler que rien ne peut border notre imagination.

Suivez votre propre ligne. À pied, à cheval, en voiture, elle vous mènera jusqu’à Uccle pour y découvrir toutes ces œuvres avec moins de mots et plus de joie.

Article publié dans COURTS n° 16, printemps 2024.