Les bons remèdes du Docteur Simon

Dans “Ce sport qui rend fou”, Gilles Simon pose un diagnostic sévère sur la formation à la française et l’échec des tricolores en Grand Chelem. Son antidote ? En finir avec une idéologie qui a la peau dure…

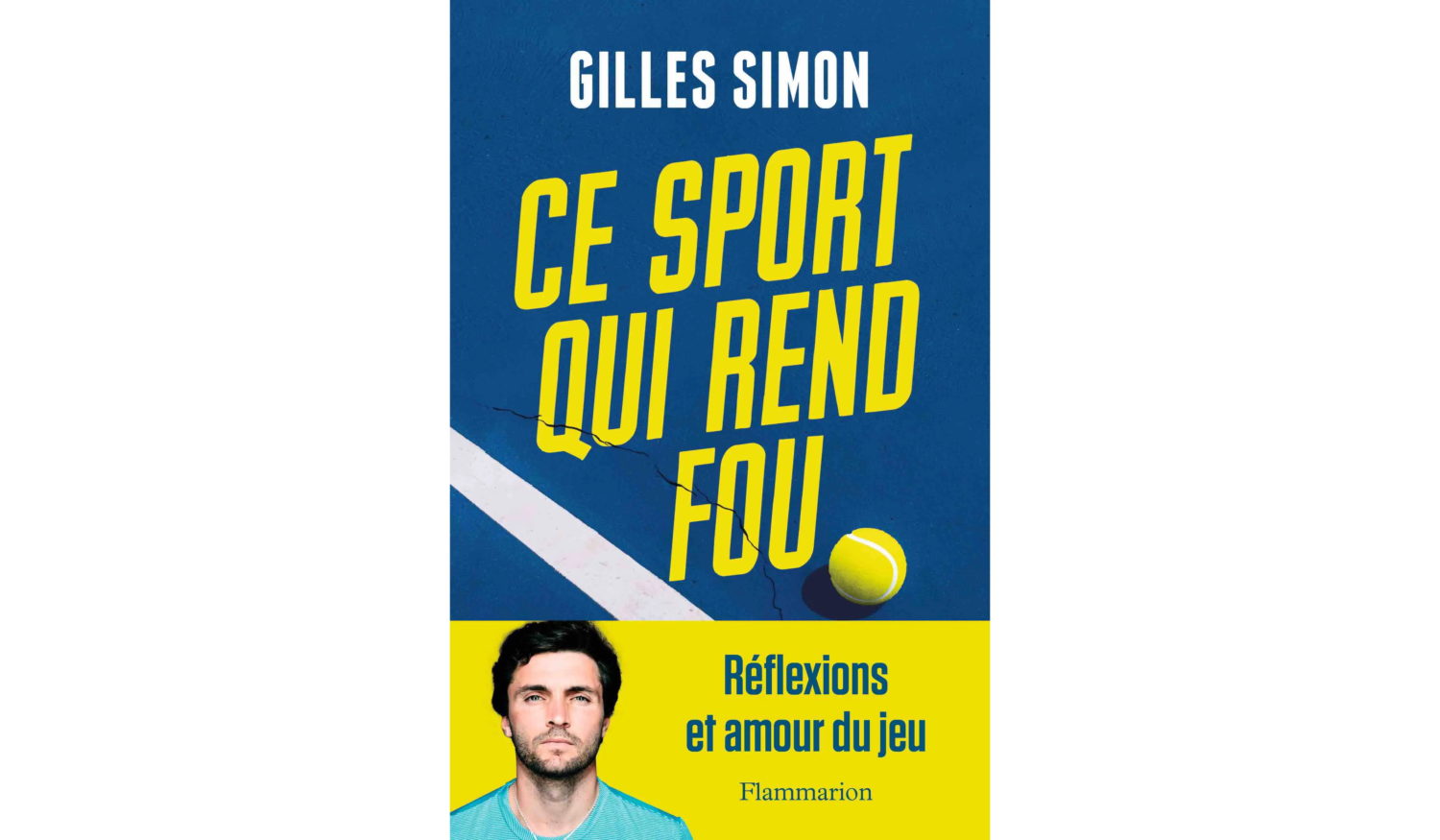

Du trash ? Du buzz ? Des révélations ? Des secrets d’alcôves tant qu’on y est ? Si c’est ce que vous attendez du livre de Gilles Simon, gardez vos 18 € pour autre chose. En revanche, si vous êtes prêt à vous confronter à un discours de fond sur ce qui cloche sur la route du haut niveau dans le tennis français, alors foncez ! Et vous ne serez pas déçu.

Gilles Simon, 35 ans, 15 ans d’une carrière, 14 titres ATP au compteur et une place de sixième mondial en 2009, fait rarement les choses comme tout le monde. Combattre l’uniformité, on va y revenir, est d’ailleurs son grand cheval de bataille. Pas comme tout le monde, disions-nous, parce que Simon, qui est tout sauf un égocentrique, ne se livre pas, du moins pas comme on l’entend lorsqu’un sportif de haut-niveau prend la plume. Simon est un passionné de ce sport “qui rend fou” et la seule démarche qui l’intéresse est d’en démêler l’écheveau. Au menu, donc, une vraie réflexion sur le jeu et le souhait d’apporter une expertise afin que la France du tennis soulève de nouveau un trophée majeur en simple messieurs. C’est bien simple, on croirait parcourir le programme d’un futur directeur technique national. Et au-delà de l’absence de titres en Grand Chelem chez nos Bleus, Simon s’attaque à une problématique plus large : pourquoi la riche FFT produit en nombre de très bons joueurs, très forts même, mais qui ne décrochent jamais le Graal depuis qui l’on sait ? Pourquoi lui, Gilles Simon, et ses petits camarades Jo-Wilfried Tsonga, Gaël Monfils ou encore Richard Gasquet s’en sont-ils approchés – comme d’autres avant eux – sans jamais décrocher la timbale ?

Alors, il y a bien sûr les circonstances pour ceux que les médias ont hâtivement baptisé les Nouveaux Mousquetaires : avoir été les contemporains de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic ne leur a pas facilité la tâche, on en conviendra. L’impensable réussite de ce “Big 3”, composé de ces trois G.O.A.T. aux qualités différentes, et même bien spécifiques, est d’ailleurs l’un des axes de réflexion du livre. Et plus particulièrement Federer, dont le style offensif et élégant serait devenu le modèle absolu dont il faut s’inspirer, d’autant qu’il correspond, d’après Simon, à la pensée dominante qui conditionne la formation à la FFT.

C’est ainsi, selon lui, qu’on impose aux plus jeunes un carcan tactique et technique, qui, de fait, ne peut correspondre à tous. “On parle d’une idéologie très présente, et je n’accuse personne, ça fait des décennies que ce discours est là et il y a eu une quantité de gens très différents à la tête des équipes techniques pour l’assumer, écrit-il. C’est juste que des mecs se sont dit ‘le tennis ça devrait se jouer comme ça’ mais quand on va au bout de cette logique, on va vers la défaite, et le palmarès est là pour nous le rappeler.” Cette doctrine a même repris du poil de la bête, comme l’explique Simon, avec l’apparition des réseaux sociaux où se multiplient les highlights vidéo, ces compilations de coups spectaculaires et de points gagnants qui présentent une vision déformée de la réalité d’un match de tennis. Et entretiennent une fausse idée du talent ou, plus précisément, de ce qu’il est difficile de réussir sur un court de tennis : un joueur a plus de mérite à taper 20 coups droits “maousse” costauds de suite sans faire la faute, qu’un autre de déposer une volée rétro.

Gilles Simon, qui dit avoir souffert de ce dogme du beau jeu, ajoute un deuxième élément à sa démonstration : l’indoor. En France, les joueurs sont majoritairement formés en salle, des conditions de jeux confortables, en décalage avec la réalité du circuit où les tournois du Grand Chelem et les Masters 1000 – sauf Paris – se déroulent à l’extérieur. Ces conditions renforcent d’ailleurs l’idéologie fédérale d’un tennis porté vers l’avant. “Le dur en salle génère son propre discours. Tous les schémas d’attaque y sont valorisés rappelle-t-il. À commencer par le point en trois frappes. Au service, tu sers fort, tu enchaînes avec un gros coup droit et tu termines le point sur la troisième frappe. Au retour, la deuxième balle adverse est le coup à exploiter. La surface étant rapide, on a moins le temps de s’organiser, donc la technique doit être juste et précise. Sur terre battue et en plein air, amuse-toi à prendre la balle tôt… Alors que sur dur et en salle, c’est efficace.” Difficile de lui donner tort. À ce sujet, le dossier d’un grand centre d’entrainement dans le Sud de la France estampillé FFT, où, toute l’année, les espoirs pourraient jouer à l’extérieur sur terre battue, est – enfin – sur les rails.

Mais les pages où Simon se raconte le plus sont les celles consacrées à la Coupe Davis. Une épreuve dans laquelle il ne s’est jamais épanoui, notamment sous la direction de Guy Forget. Le courant n’est pas passé entre les deux hommes. Rien de personnel, non. Juste une vision différente du tennis comme le rappelle très bien l’auteur. Forget est par nature un apôtre du jeu vers l’avant et a toujours privilégié cette philosophie dans ses choix, à l’heure de composer ses équipes. Simon considère – à juste titre – n’avoir essentiellement joué en Bleu que par défaut, quand le plan A du capitaine – Jo-Wilfried Tsonga notamment – tombait à l’eau. La blessure de ce rendez-vous raté avec l’équipe de France n’est pas refermée, même s’il fut de la campagne victorieuse en 2017. Car la finale qu’il aurait voulu gagner, c’était celle de 2010 en Serbie. Pour Simon, Forget s’est laissé aveugler par ses principes et a préféré aligner Michaël Llodra lors du cinquième match décisif. Si on décode la pensée du capitaine analysée par la plume de Simon : dans un match à gros enjeu, où la pression est forte, le meilleur serveur est avantagé ; il est plus facile également, dans ces conditions, de volleyer que de tirer des passings.

On le sait tous, c’est l’inverse qui est advenu, cruel point final pour Llodra jusqu’alors impérial lors des précédentes rencontres. Simon reste persuadé qu’il aurait eu plus de chances que son coéquipier de dominer Viktor Troicki, un adversaire qui ne lui avait chipé aucune manche en quatre rencontres. On n’en saura jamais rien, bien sûr, mais, petit un, on aurait aimé voir ce match, et petit deux, la démonstration de la proéminence d’une doxa de l’attaque qui a finalement plombé les Bleus, est implacable dans ce cas précis.

Simon s’attaque aussi au grand tabou chez les joueurs de tennis : la peur. Celle qui noue le bras et l’estomac dans les moments clefs. Et selon lui, là encore, la France du tennis fait fausse route. “On ne travaille pas le mental, puisqu’il est censé être inné, et c’est bien connu, les joueurs français n’ont pas de mental, écrit-il. J’en veux pour preuve cette autre sentence qui tombe dès qu’un joueur a le bras qui tremble : ‘Lui, c’est un mouilleur.’ Et là c’est terminé, on l’a catalogué. Ces deux phrases, ‘Les joueurs français n’ont pas de mental’ et ‘Lui, c’est un mouilleur’, ne laissent pas de place à la discussion. Et ce sont les deux postulats de base qui nous accompagnent en grandissant. (…) Moi, je n’ai pas travaillé mon mental avant 26 ans. Toute ma vie, j’ai entendu la chose suivante : ‘le mental, c’est inné. Tu l’as ou pas. Ou encore : ‘Ce gars là n’y arrivera pas parce qu’il n’a pas de mental’”.

Il est probable qu’à la FFT, on ne se reconnaitra pas forcément dans ces propos. Des psychologues y assistent les espoirs depuis longtemps, comme Makis Chamalidis qui a démarré dès 1997. Mais peu importe. Si Gilles Simon a souffert de ce manque, écoutons-le. Il va de soi que le mental, comme le coup droit, ça se travaille, et qu’il reste forcément des progrès à accomplir dans ce domaine à la DTN.

Finalement, l’idée générale qui plane tout au long du livre, c’est la défense d’une certaine liberté. À la fois idéologique et dans le travail. Pourquoi fixer un cadre collectif à l’heure où un joueur est en train de grandir ? Lui dit avoir dû essayer de rentrer dans des cases qui ne lui convenaient pas toujours, alors qu’il aurait préféré un système collant davantage à ses caractéristiques et sa personnalité. Il y a effectivement sans doute autant de joueurs que de manières d’arriver au sommet. Dit autrement, Simon en appelle à privilégier la haute-couture plutôt que le prêt-à-porter. En France, c’est bien le moins…

Ce sport qui rend fou, de Gilles Simon (avec la collaboration de Grégory Schneider). Editions Flammarion. 192 pages. 18 €