Joachim Lafosse

« Pourquoi inventer un personnage quand des

McEnroe ou des Becker existent ? »

« Le tennis est tellement magnifique et clinquant, en apparence propre sur lui, qu’on a envie de gratter. Pour trouver la beauté, il y a des tréfonds, des violences. »

Joachim Lafosse est aujourd’hui un cinéaste majeur dont le regard se porte naturellement vers les courts : adolescent mordu de tennis, il s’en souviendra notamment lorsqu’il réalise Élève libre en 2008, qui met en scène un jeune champion. Quoi de plus normal, dès lors, que Courts lui propose de jeter un coup d’œil sur le tennis au cinéma. Moteur… action !

Le tennis selon Godard (et pas Jean-René)

« Je prendrais un joueur au hasard, qui débarque un jour gare Saint-Lazare parce qu’il vient en train et qu’il n’a pas d’argent, et qui participe aux éliminatoires. Il doit se loger, il n’a rien, il connaît peut-être quelqu’un comme ça, il fait son premier match. Je prends le vainqueur du premier match, je continue avec lui, puis avec celui qui l’élimine… et ainsi de suite jusqu’à la fin. C’est un film d’une bonne centaine d’heures. » Cette trame a par la suite inspiré, sinon les cinéastes, au moins les médias et les diffuseurs : France Télévisions avait ainsi proposé une déclinaison de l’exercice lors de Roland-Garros 2004, et divers médias écrits, y compris le Quotidien officiel du tournoi, s’y sont aussi prêtés au fil des ans.

Courts : On entend souvent dire que les fictions traitant du sport sont décevantes dans leur manière de le filmer. Est-ce le cas à vos yeux ? Et si oui, à quoi est-ce dû ?

Joachim Lafosse : Le sport dans la fiction ne vaudra jamais rien car le direct est tout simplement indépassable : c’est la plus belle fiction. Au cinéma on connaît la durée, on a souvent une idée de l’issue… La tension dramatique est moins puissante. Tout comme Bergman affirme qu’il n’y a pas d’épousailles possibles entre le théâtre et le cinéma, je pense qu’il n’y a pas d’épousailles possibles entre le tennis en tant que jeu et le cinéma. Dans le documentaire, oui. Pas la fiction. Le film Borg/McEnroe (Janus Mads Pedersen, 2017), c’est comme faire un biopic de Jacques Brel. Cela n’a pas de sens, ça sera toujours inférieur à l’original. Moins de force dramatique, moins de suspense, des reconstitutions de match laborieuses… Il faut reconnaître le savoir-faire de la télé dans l’exercice. Le jeu est un exercice particulier, difficile à filmer. La télé sait le faire. Elle ne survit même plus que grâce aux directs sportifs ! C’est là où elle est la meilleure et sait se renouveler. On y voit maintenant de véritables plans séquences, inimaginables il y a encore dix, quinze ans, avec des travellings qui autorisent des plans d’une longueur inouïe ; un travail réel de montage, découpé, rythmé… Non, il faut être humble et admettre la supériorité du mariage télé + direct sur la fiction. J’ajouterais que la télé a un dernier avantage : on est même prêt à modifier les formats pour la contenter – ce qui, cette fois en tant qu’amoureux du tennis, n’est pas sans m’inquiéter.

C : Y a-t-il malgré tout des sports plus faciles à filmer que d’autres ? Et où situer le tennis dans le panorama ?

J.L. : Le tennis est plus compliqué à filmer que d’autres sports, certainement. Le décor est resserré, les points et les matchs s’enchaînent… Il entre dans la catégorie des sports difficiles à filmer. À l’opposé, la boxe s’y prête bien et est probablement le sport qui a le plus inspiré les cinéastes. C’est logique : il y a la confrontation directe, les coups, un danger certain pour l’intégrité physique des personnages, mais aussi la dramaturgie idéale. En boxe, il n’y a qu’un combat, un seul événement autour duquel tout s’articule. La prépa prend une ampleur énorme, des mois à l’avance, et permet au récit fictionnel de s’en emparer et de broder allègrement autour. Il ne faut pas s’y tromper : le premier Rocky, qui est à mon avis le meilleur, est aussi celui où il y a le moins de scènes de combat.

C : Est-ce à dire que si le cinéma veut s’emparer du sport, il doit sortir du terrain ?

J.L. : C’est ça. Le jeu ne peut pas être l’élément central. C’est en promenant sa caméra autour que le cinéaste pourra apporter un regard différent. Soit en explorant les coulisses, soit à travers un prisme sociétal. Le sport a beaucoup de choses à raconter, comme tous les univers qui drainent de la passion, et donc des personnalités obsessionnelles vis-à-vis de leur rêve. Le tennis est un ogre qui se nourrit du désir des êtres. On y croise des personnages bigger than life dont la vie ne demande qu’à être racontée. C’est pour ça que le biopic fonctionne si bien : pourquoi inventer un personnage quand existent des McEnroe ou des Becker ?

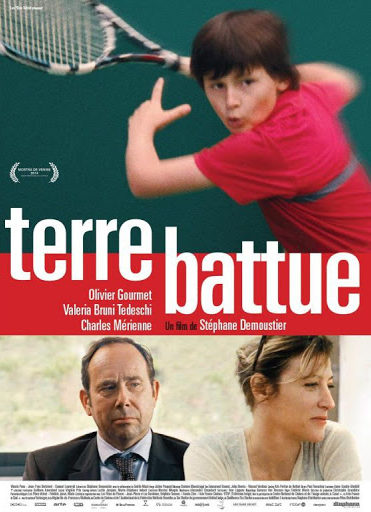

Dès qu’on s’écarte du jeu, il y a tout : Terre battue (Stéphane Demoustier, 2014) est un film très intéressant car se focalisant sur un aspect précis, et de plus en plus présent, où on aspire le sang et les espoirs des jeunes joueurs. Bollettieri, c’était une blague ! Le modèle en a cassé, des gamins, et pourtant il a inspiré bien des structures et fait fantasmer des milliers de parents. Quand je tourne Élève libre (en 2008), c’est ça aussi : un ado qui doit faire avec son idéal déçu, ce qui le rend très fragile et contribue à ce qu’il tombe dans les mains de ce pervers… Jonas aurait pu avoir un autre background que le tennis, mais le milieu du tennis s’y prêtait tellement !

C : À ce niveau-là, le tennis en tant que toile de fond et/ou élément de décor possède-t-il une plus-value par rapport à d’autres disciplines ? Charrie-t-il un imaginaire fort ?

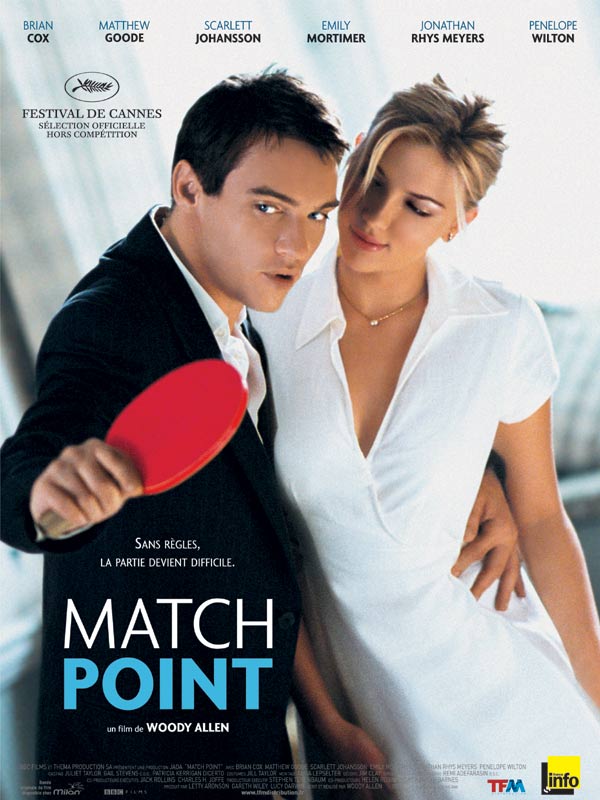

J.L. : Clairement. Le tennis est tellement magnifique et clinquant, en apparence propre sur lui, qu’on a envie de gratter. Pour trouver la beauté, il y a des tréfonds, des violences. Le tennis enrobe tout ça dans ce vernis bourgeois dont il ne peut se départir. D’Alfred Hitchcock (L’Inconnu du Nord-Express, 1951) à Woody Allen (Match Point, 2005) en passant par François Truffaut (La Femme d’à côté, 1981) ou Yves Robert (Un éléphant ça trompe énormément, 1976), tous sont venus y chercher le sport de classe, de catégorie sociale. Cinquante ans de cinéma montrent que ce n’est pas vrai qu’il y a une démocratisation du tennis. Ça ne bouge pas dans les club-houses. Ce sont les mêmes milieux, les mêmes familles qui les fréquentent… L’endogamie est forte. Même la bourgeoisie est incestueuse ! Par ce qu’il représente, le tennis contribue à décortiquer un milieu social. C’est ce qui explique qu’il y a peu d’œuvres où il est filmé en tant que jeu, mais qu’on le retrouve en revanche assez fréquemment en tant que décor ou toile de fond.

C : Si la fiction peine à filmer le tennis, le documentaire, lui, semble s’y épanouir.

J.L. : Avec ses personnages forts, ses images d’archives qui parlent à tous, et débarrassé des faiblesses de la fiction dans le rendu du jeu, le documentaire a tout pour lui. En tennis, on le sait depuis The French (William Klein, 1982). C’est un documentaire, mais avec un œil de cinéaste. Klein est un grand cadreur et c’est un bonheur de se laisser entraîner dans les coulisses de Roland-Garros avec lui. Godard a dit qu’il aurait adoré filmer Roland-Garros. Mais pas les stars, pas ce que tout le monde voit : non, les joueurs de qualifs, les gars venus du bout du monde, leur quotidien de bouts de ficelle…

« Comme les acteurs, les joueurs sont entourés d’une équipe. Mais une fois sur scène, face caméra, ils sont seuls à se livrer au regard des autres. »

J’ai vu plusieurs documentaires marquants sur le tennis : celui consacré à Althea Gibson (Althea, Rex Miller, 2015) est incroyablement émouvant. Tout en images d’archives, les gestes sont beaux, le sujet fort… L’Empire de la perfection (Julien Faraut, 2018), mélange intéressant entre le documentaire et le travail de cinéaste. Et on y perçoit tellement l’enfer de la perfection, la souffrance que ça représente. La fiction Borg/McEnroe à côté est fade ! Le docu sur Becker (Boris Becker : Der Spieler, Hans-Bruno Kammertöns et Michael Wech, 2017), c’est dingue. Pas du grand cinéma, mais un document fascinant. On est en présence d’un grand joueur et d’un grand acteur. Becker est magnifique, le corps atteint, vieilli, lourd, qui se laisse filmer… Il est bouleversant.

C : Les joueurs seraient-ils les meilleurs acteurs ?

J.L. : Je le pense. Comme les acteurs sur un tournage, les joueurs sont entourés d’une équipe, de plus en plus pléthorique à mesure qu’on monte vers les sommets. Mais une fois en scène, face caméra, ils sont seuls à se livrer au regard des autres. Et pour les meilleurs sportifs, ils aiment ça. Généralement ils savent même en jouer. J’avais d’ailleurs remarqué quelque chose d’étonnant en faisant les castings d’Élève libre – des castings sauvages : cherchant un adolescent, je ne voulais pas forcément un joueur de tennis. Mais je me suis rendu compte que plus les classements tennis des candidats étaient élevés, plus ils étaient bons comédiens, avec ce qu’il faut de tchatche, de mystère… Jonas (Bloquet, l’acteur choisi, ndlr) était lui-même un très bon jeune suivi par la Fédé.

C : On a convoqué McEnroe, Becker, Gibson, Roland-Garros 1981, il y a aussi Billie Jean King, Björn Borg (clin d’œil appuyé de Wes Anderson dans La Famille Tenenbaum), Guillermo Vilas… À la notable exception du récent documentaire sur Andy Murray, faut-il avoir joué dans les années 70 ou 80 pour avoir le droit d’être mis en scène ? Ne s’est-il rien passé en tennis depuis ou est-ce le reflet de l’âge moyen des réalisateurs et du public ?

J.L. : Il peut y avoir plusieurs choses, à commencer par un âge d’or du tennis dans ces années 70-80 sans cesse ressassées, oui. Mais je crois qu’il y a surtout des personnalités qui acceptaient de se livrer plus. J’ai entamé autrefois des démarches pour tourner un docu tennis. Mais ça prend du temps d’établir la confiance nécessaire pour qu’un champion accepte de se livrer et de se laisser filmer en hors-champ, dans les vestiaires, à l’entraînement. Côté réalisateur, je pense qu’il faut arrêter tout autre projet pendant six mois, un an et ne se consacrer qu’à ça. Ça prend du temps et ça coûte vite un million d’euros pour mobiliser une équipe digne de ce nom. Il faut aussi trouver le champion qui veuille « faire l’acteur » pour moi et écrire le script avec moi. Et, tout comme moi je dois mettre des choses entre parenthèses, un champion peut-il m’offrir tout ce temps et cet investissement nécessaires au projet ?

« Je ne pense pas que les champions d’aujourd’hui soient moins émouvants que ceux d’hier. Mais ils ont une armure de dingue. »

(Long silence.) Je ne pense pas que les champions actuels soient moins émouvants que ceux d’hier. Mais ils ont une armure de dingue. Le contrôle l’a emporté. Tout est fait autour d’eux pour que rien ne puisse les détourner, les distraire du tennis. Seule leur carrière compte. Et je peux le comprendre ! Le poids de l’image n’est plus le même non plus. Qui, aujourd’hui, pourrait se permettre de raconter face caméra sa soirée au Palace la veille d’un match à Roland-Garros comme Yannick Noah le fait dans The French ? La scène est géniale, mais comment serait accueilli un joueur livrant ce genre d’anecdote de nos jours ? La caisse de résonance médiatique est devenue telle que, pour les champions actuels, le contrôle absolu de leur image est un enjeu prioritaire.

C : Y a-t-il un joueur en particulier avec lequel vous aimeriez tourner ?

J.L. : (Il réfléchit.) Il faudrait qu’il ait un aussi grand désir de cinéma que moi, qu’il ait aussi envie de faire voir quelque chose qu’on ne sait pas, ou qu’on n’a pas vu, de ce sport. Je ne sais pas si ce profil existe chez les joueurs actuels. Mais un Nick Kyrgios par exemple, me semblerait un sujet intéressant. Derrière l’étiquette « talent gâché » et sa manière de dérailler, il y a une personnalité qui a de la substance. Il n’est pas dans le contrôle ni le calcul, il se livre. Je suis sûr même qu’il y gagnerait. Cela le centrerait dans une complicité.

Les éléphants et le tennis

Que viennent donc faire, me direz-vous, ces robustes pachydermes, sympathiques certes mais pas vraiment agiles pour distiller subtilement, au filet, une volée amortie ? En vérité, pas grand-chose, si ce n’est que je voulais par ce titre faire un clin d’œil complice à mon père, Jean-Loup Dabadie. Je vais m’en expliquer ! Mon père fut, en son temps, un grand amateur de sport. Joueur de rugby et de tennis en herbe dans sa jeunesse. Spectateur fidèle au Parc des Princes et à Roland-Garros au cours de sa vie d’adulte. Il aimait profondément l’ambiance des vestiaires et leur joyeux brouhaha, les tribunes où l’on scrute la présence des stars, les bancs de tennis, les terrasses des restaurants sur les pistes de ski. La troisième mi-temps aussi, qui prolonge d’autres échanges de simple camaraderie. Tous ces lieux où se mêlent l’effervescence, la fièvre des lauriers espérés et des vibrations partagées.

Comme le dit Joachim Lafosse, mon père n’avait pas la prétention d’écrire des scènes de sport réalistes, mais échafaudait plutôt des scénarios dont le sport était prétexte à imaginer le décor. Qui pourrait encore ignorer qu’un « éléphant ça trompe énormément », comme personne ne pourrait oublier la partie de tennis improbable disputée par les quatre compères-acteurs, interrompue par un ouragan maternel digne d’une cataracte londonienne.

Voilà, d’un trait imagé, les éléphants que mon père appelait avec tendresse dans ce film à la fantaisie débridée ! Ce qui explique pourquoi j’imaginais ce rapprochement des éléphants et du tennis. Le titre du film et la partie de tennis que je viens d’évoquer. Au-delà des petites gamineries un peu loufoques que s’ingéniaient à prolonger à plaisir les acteurs, régnait bien vite une amitié volontiers retenue.

C’est ce souvenir vivace et un peu nostalgique que j’ai voulu partager amicalement avec vos lecteurs.

Florent Dabadie

Article publié dans COURTS n° 10, hiver 2021.