Marcheur au grand cœur

Il a connu l’enfer. Quatre années cloué sur un canapé, en raison d’une tumeur au cerveau. Ancien grand espoir du tennis canadien, il a été contraint d’abandonner son rêve de jeunesse. Opéré depuis avec succès, Sébastien Jacques a remporté sa plus belle victoire, une seconde vie qu’il croque à pleines dents : durant 183 jours, le Québécois a traversé les États-Unis à pied afin de partager son histoire. Rencontre avec un homme courage qui trace le chemin de l’espoir.

Courts : Comment as-tu découvert le tennis, toi le natif du Québec, terre de hockey sur glace ?

Sébastien Jacques : C’est vrai, le hockey au Québec, c’est le sport national. Je n’avais que deux ans lorsque j’ai commencé à patiner. À l’âge de douze ans, un club de tennis a ouvert dans ma petite ville, à Magog. Mon père m’a demandé si ça m’intéressait et j’ai dit oui. Il se trouve que le coach qui donnait les leçons était un entraîneur de haut niveau qui venait de Montréal, son frère Martin Laurendeau était même top 100 mondial. J’arrive sur le terrain, il prend un panier de balles et il me les envoie de gauche à droite. Il a tout de suite remarqué mon côté athlétique. Je n’avais aucune technique, mais je n’ai manqué aucune balle. Le coach a dit à mon père que c’était assez extraordinaire, pour une première fois. Ça m’a bien motivé. J’avais l’habitude d’être performant dans les sports collectifs, alors j’ai vu ce sport individuel comme un challenge. Moins d’un an après, mon entraîneur a quitté Magog pour déménager à Québec. Il a proposé à mes parents que je l’accompagne et j’ai dû faire un choix entre le hockey et le tennis. Bizarrement, j’ai choisi le tennis. Je n’étais pourtant pas très bon, mais cela m’intéressait d’être seul sur le terrain et d’essayer de trouver des solutions moi-même. C’est donc à Québec que j’ai commencé à prendre le tennis au sérieux. À treize ans, je m’entraînais deux à trois fois par semaine, puis à quatorze ans, cinq à sept jours par semaine.

C : À 16 et à 17 ans, tu es le meilleur joueur du Canada dans ta catégorie d’âge. As-tu alors l’objectif de devenir professionnel ?

S.J. : À cet âge-là, c’était mon rêve de devenir joueur professionnel. Je m’entraînais énormément, à tel point que mes coachs me demandaient parfois de quitter le terrain tellement j’y mettais d’intensité. Mais j’avais aussi le désir d’aller à l’université et je ne me voyais pas être sur le circuit dès 18 ou 19 ans. J’ai donc eu l’idée assez tôt d’aller à Virginia Tech avant de rejoindre les rangs professionnels. C’est d’ailleurs quelque chose que je conseille vivement. En Amérique du Nord, c’est de toute façon assez rare de passer directement des juniors aux professionnels. Il y en a plein qui sont passés par l’université : John Isner, Kevin Anderson, Steve Johnson ou encore Somdev Devvarman.

C : La suite, c’est donc ton départ pour l’université Virginia Tech aux États-Unis. Dans ton livre Oser avancer à travers la maladie et les défis, tu contes une anecdote qui symbolise ta détermination. Lors d’une course, un de tes lacets se détache. Peux-tu raconter la suite ?

S.J. : Sur le coup, c’était quelque chose d’anodin. Mais a posteriori, après tout ce que j’ai vécu depuis, c’est un moment marquant, c’est vrai. Au début de chaque saison, à l’université, on participe à des tests physiques. Le test le plus connu, c’est le fameux « mile ». On doit courir 1,6 kilomètres, l’équivalent de quatre tours de stade. J’étais le petit nouveau dans l’équipe. J’ai toujours eu un bon niveau physique, alors j’ai tout de suite voulu montrer aux entraîneurs que j’étais prêt à me battre pour faire partie des meilleurs. On commence la course, mais au bout d’un seul tour, un de mes lacets craque. J’aurais pu choisir de le refaire, mais je ne voulais pas perdre cinq à dix secondes. Alors, tout en galopant, j’ai retiré une espadrille, puis la deuxième, car c’était impossible de courir avec une seule chaussure. Je me souviens de la réaction de mon coach, très étonné. Mais moi, j’étais juste concentré sur la course et je suis arrivé en tête. Cet événement caractérise bien mon état d’esprit : ce n’est pas un petit pépin qui va m’arrêter.

C : Dans ton livre, tu écris : « Nous avons deux choix lorsque nous sommes confrontés à un obstacle, soit de nous plaindre en nous apitoyant sur notre sort, soit de nous retrousser les manches en cherchant des solutions, à nous de choisir. » Tu donnes l’impression d’adopter cette philosophie depuis toujours. D’où vient-elle ?

S.J. : Il y a forcément une part d’inexplicable. Sans doute que le tennis a renforcé chez moi cette mentalité. Mais je crois que je suis comme ça depuis tout petit. C’est peut-être le fait d’être le plus jeune de trois enfants. Vouloir faire comme les grands et ne jamais abandonner. Cela vient peut-être aussi des valeurs inculquées par mes parents. Toujours relax, ils souhaitaient que je m’amuse, ne me forçaient pas, mais ils m’incitaient toujours à essayer. Je crois vraiment qu’il ne faut pas voir les obstacles contre nous, mais pour nous. Pour nous faire apprendre, pour nous faire grandir et pour nous faire devenir la personne que l’on veut être dans la vie. Face à l’adversité, à nous de choisir l’attitude adéquate.

« Quand j’étais un athlète, mon coach me donnait un plan de match. Je savais quelle direction prendre. Cette fois-ci, c’était le néant. Aucun médecin n’était capable de me dire ce que je devais faire pour recouvrer la santé. »

C : Ta vie bascule le 10 février 2011. Tu es en train de jouer au tennis et tu ressens une douleur étourdissante au crâne. C’est le début de quatre années de doutes et de frustrations. C’est aussi la fin de ta carrière tennistique. Au fil des mois, tu ne seras plus en mesure de marcher plus de quinze minutes par jour. Raconte-nous cette période qui s’assimile à un parcours du combattant.

S.J. : Je n’avais jamais eu de problèmes ou de blessures graves. Au début, je pensais que c’était simplement un rhume ou une grippe et que j’allais rapidement reprendre le chemin des courts. Mais au fil des semaines, au fil des mois, aucun médecin ne parvenait à trouver quelque chose en rapport avec mes symptômes un peu étranges : maux de tête, étourdissements, faiblesse musculaire. J’ai vraiment réalisé que j’avais un gros problème lors d’une des courses qui se déroulaient à la fin de chaque entraînement. Normalement, je terminais toujours premier. Là, j’ai dû me donner à fond pour ne pas finir dernier. Puis les mois sont devenus des années. J’ai d’abord vu des médecins aux États-Unis, puisque toute l’histoire a débuté à l’université. Mais ils ne trouvaient rien. Heureusement, j’ai quand même pu obtenir mon diplôme, car les professeurs ont accepté que je travaille de ma chambre, sans être obligé d’aller à tous les cours. Ensuite, je suis rentré au Québec et là aussi, impossible de trouver ce que j’avais. C’était quelque chose de très difficile à accepter. Quand j’étais un athlète, mon coach me donnait un plan de match. Je savais quelle direction prendre. Cette fois-ci, c’était le néant. Aucun médecin n’était capable de me dire ce que je devais faire pour recouvrer la santé. Tout cela prenait beaucoup de temps. Il fallait parfois attendre plusieurs mois entre deux rendez-vous avec des spécialistes. Pendant ce temps-là, je restais chez mes parents, à Magog, sur le canapé. Heureusement qu’ils étaient là, ils m’ont sans cesse soutenu. Ce qu’on savait depuis le début, c’est que j’avais une tumeur bénigne placée au centre de mon cerveau. Mais les médecins ne se prononçaient pas trop à ce sujet. Cela me paraissait étrange, étant donné les pressions que j’avais à la tête. Au bout de trois ans et demi, j’ai refait une batterie d’examens. Les médecins ont dit une chose qui m’a marqué : « Les neurochirurgiens ne sont pas certains que cette tumeur au cerveau soit la cause de tes problèmes de santé, mais c’est de toute façon trop risqué d’aller chercher quelque chose dans cette zone. » C’était la première fois qu’on m’annonçait que cette tumeur avait peut-être un lien avec mon état ! Auparavant, on me disait qu’il n’existait aucun lien. Alors, j’ai commencé à chercher des médecins spécialisés dans ce type d’opérations délicates. Il était hors de question d’arrêter de me battre. Pendant quatre ans, j’y ai toujours cru, je me suis entouré de personnes positives, pas d’individus qui avaient de la pitié pour moi. Je suis finalement tombé sur des médecins californiens à Santa Monica. Je leur ai envoyé tous mes examens. Ils m’ont répondu qu’ils pratiquaient ce genre d’intervention chirurgicale dix à quinze fois par an et qu’ils pensaient pouvoir me redonner une vie normale. Un vrai soulagement !

C : Mais un nouvel obstacle s’est présenté à toi : le coût de l’opération.

S.J. : Oui, 110 000 dollars ! Avec du recul, j’aurais pu abandonner. Ni mes parents ni moi n’avions cette somme d’argent. Dans mon malheur, j’avais eu un brin de chance. J’étais un petit peu connu à Magog et les médias aimaient mon histoire : « Un ancien champion canadien veut retrouver la vie ! » J’ai donc lancé un appel à l’aide et nous avons récolté la somme requise en moins de deux semaines. C’était extraordinaire ! Des tas de gens que je ne connaissais pas ont souhaité m’aider. Cela démonte la beauté du genre humain, parce que ces personnes m’ont sauvé la vie. J’ai reçu des doses d’amour incroyables durant la levée de fonds. J’avais tellement envie de retrouver une vie normale, ça m’a boosté encore davantage. Les médecins m’ont parlé des risques sur la table d’opération, mais je n’étais pas du tout nerveux. Même si c’était à pile ou face, j’aurais dit oui : je n’avais plus de vie. J’étais un homme vivant dans un corps mort. Je devais être une des seules personnes heureuses de me faire ouvrir le crâne !

C : Quel était ton état d’esprit après cette intervention chirurgicale ? As-tu eu le sentiment de vivre une seconde naissance ?

S.J. : Juste après l’opération, j’avais très mal à la tête, mais je ne ressentais plus cette pression étrange. J’ai donc assez vite compris que j’allais me sentir mieux, même si c’était l’enfer la première semaine. Après quelques jours, les douleurs se sont avérées moins intenses. Au bout de trois semaines, j’étais assez en forme pour prendre l’avion et rentrer au Québec. Et après trois mois, j’étais en train de faire un voyage au Costa Rica avec mon sac à dos, tu imagines ! C’était comme une deuxième vie. C’est en quelque sorte le cadeau que j’ai reçu à travers mes problèmes de santé : j’ai réalisé la chance dont on dispose d’être en vie, tant elle est fragile. Cette épreuve m’a fait apprécier les choses les plus simples. J’étais quelqu’un de très compétitif et j’envisageais, après ma carrière de sportif, de fonctionner de la même manière. Travailler dans telle entreprise, posséder telle automobile, gagner telle somme d’argent. Mes problèmes de santé ont totalement modifié ma façon de voir la vie, et c’est une chance ! Si je devais retourner en arrière, début 2011, et qu’on me proposait d’effacer ces quatre ans de malheur, je dirais non ! Je ne voudrais pas effacer ce que cette période m’a appris.

« Le tennis m’a un peu sauvé la vie. C’est assez spécial et inexplicable, mais je trouve que le tennis est un sport qui permet de tisser des liens forts. »

C : Ton premier grand projet après l’opération, c’est un grand voyage en Australie. Partir loin du Canada, c’était une manière de recommencer à zéro ?

S.J. : Exactement ! Redevenir anonyme. Je ne voulais pas qu’on me parle de mes problèmes de santé ni de mon passé de champion de tennis. On avait beaucoup parlé de moi dans les médias, j’avais envie de redevenir un inconnu. L’Australie, c’était parfait pour ça ! J’ai vécu des moments extraordinaires pendant presque une année là-bas. Pendant quelques mois, j’ai eu la chance d’être complètement caché. Mais au bout d’un certain temps, des clients dans le club de tennis pour lequel je travaillais en tant que coach m’ont posé des questions. Ils me voyaient frapper dans la balle et ont fait des recherches sur mon compte. On m’a demandé de raconter mon histoire. C’est à ce moment-là que ma vision des choses a évolué. Une dame avait une fille qui avait des problèmes de santé assez graves, une maladie auto-immune très délicate à traiter. Elle m’a demandé de lui parler pour lui dire de continuer à se battre. Ce fut un déclic ! J’ai réalisé qu’il ne fallait peut-être pas rester anonyme, mais au contraire raconter mon parcours afin d’aider les gens. Ce n’est pas mon histoire qui est intéressante, mais c’est ce qu’elle peut offrir sur le plan humain. Voilà, c’est en Australie que j’ai eu l’idée de faire cette grande marche aux États-Unis, avec l’objectif de venir en aide au plus de gens possible.

C : D’une certaine façon, c’est le tennis qui t’a mené à t’engager dans ce projet de marche.

S.J. : C’est drôle, en racontant mon histoire, je réalise la place primordiale que revêt le tennis dans ma vie. C’est le tennis qui m’a donné en partie cette détermination, cette persévérance. C’est aussi la famille du tennis qui a grandement contribué à la levée de fonds. Au moins la moitié des 110 000 dollars provient du monde du tennis. Et c’est parce que je donnais des leçons de tennis en Australie que j’ai rencontré des personnes qui m’ont donné l’idée d’effectuer cette grande marche. Le tennis m’a un peu sauvé la vie. C’est assez spécial et inexplicable, mais je trouve que le tennis est un sport qui permet de tisser des liens forts.

C : On en vient à cette marche. Une marche d’un peu plus de 5 000 kilomètres. Tu as traversé à pied une partie du Québec et les États-Unis d’est en ouest, avec des choix révélateurs en ce qui concerne le tracé de ce parcours.

S.J. : L’idée de départ était effectivement de partager mon histoire avec le plus grand nombre. Alors forcément, pour obtenir une exposition médiatique, il me fallait réaliser un exploit, c’est comme ça. J’ai trouvé qu’il y avait un sens à parvenir à marcher quarante kilomètres par jour – l’équivalent d’un marathon –, alors que j’étais incapable de marcher plus de quinze minutes par jour lorsque j’étais malade. C’était une façon de dire aux gens que chacun peut accomplir des choses extraordinaires. J’aimais l’idée d’allumer la petite flamme dans la tête de ceux qui doivent surmonter des épreuves. J’ai ensuite réfléchi au parcours et j’ai cherché quelque chose qui avait valeur de symbole pour moi. Commencer la marche au Québec d’abord, car c’est de là que je viens et c’est aussi là qu’on a levé la plupart des fonds. Ensuite, je voulais retracer mon histoire de vie. Il fallait donc passer par Virginia Tech, parce que c’est là que mes problèmes de santé ont commencé, puis terminer en Californie, car c’est à Santa Monica que j’ai retrouvé la vie. Je voulais terminer en serrant la main des neurochirurgiens qui m’ont sauvé la vie. Rien que l’idée me donnait des frissons. Finalement, j’ai débuté de l’océan Atlantique pour finir dans l’océan Pacifique.

« Les obstacles font partie de la vie. Une vie sans épreuves est une vie lisse. Lorsqu’on a une vie parfaite, je me demande si on exploite tout son potentiel. »

C : Il s’est passé beaucoup de choses lors de cette marche de 183 jours : les aléas de la météo, les douleurs physiques, la découverte de paysages incroyables, la rencontre d’un ours, de serpents, des coups de feu dans des faubourg douteux… Que retiens-tu d’essentiel de ce long périple ?

S.J. : Ce fut une aventure extraordinaire à plusieurs niveaux. J’ai vécu de beaux moments. À Virginia Tech, j’étais ému. Beaucoup de gens m’attendaient. La dernière fois que j’y étais allé, j’étais pratiquement reparti en chaise roulante. Il y a eu des passages difficiles aussi. J’ai éprouvé beaucoup de douleurs et des moments de solitude. Mais ce n’est pas le défi de la marche que je voulais mettre en avant. Je voulais que les médias parlent aux gens de mon histoire, je voulais partager avec eux. C’est l’aspect humain de la marche que je retiens. Des inconnus qui s’arrêtent sur le bord de la route pour connaître mon histoire et qui m’offrent leur hospitalité pour la nuit, c’est inattendu et incroyable. Je retiens toutes ces rencontres. La météo, les serpents, je m’y attendais. Être hébergé par des inconnus, pas du tout. Quand tu marches en fin de journée au cœur du Kansas et que tu t’apprêtes à dormir dans ta tente, qu’un homme arrête soudain son camion avec un grand sourire pour te proposer de dormir sous son toit, c’est quelque chose que j’ai encore en mémoire. Ça ne paraît pas grand-chose, mais pour moi c’était important. Cela me permettait de me reposer bien sûr, mais aussi d’expliquer le pourquoi de ma démarche. J’ai aussi rencontré beaucoup de gens qui m’ont raconté leurs vies et c’était dingue ! Je leur disais qu’eux aussi pourraient écrire un livre. On vit tous des épreuves. Ce n’est pas parce que mon histoire est médiatisée que celles des autres, moins exposées, ne peuvent pas servir à quelqu’un. Ce que je voudrais que les gens retiennent de mon parcours, c’est qu’il faut croire en soi. Les obstacles font partie de la vie. Une vie sans épreuves est une vie lisse. Lorsqu’on a une vie parfaite, je me demande si on exploite tout son potentiel.

C : Aujourd’hui, tu occupes le poste de directeur général du Mount Royal Tennis Club à Montréal. As-tu néanmoins en tête un nouveau projet de marche ?

S.J. : Après mon périple en Amérique du Nord, je ne pensais pas renouveler un projet de ce type. Mais avec le temps, je me suis rendu compte qu’à chaque fois que je raconte ma vie, ça rallume un peu la flamme, l’envie de partager mon histoire et d’inspirer certaines personnes. Alors l’idée d’une nouvelle marche est venue et j’ai le projet de parcourir l’Italie. Je suis assez suivi là-bas sur les réseaux sociaux, car lors de mon périple aux États-Unis, j’ai rencontré une blogueuse italienne connue qui avait relaté mon histoire. Mon livre a été traduit et bien accueilli dans ce pays. Tout dépendra de la Covid-19. Mais si c’est possible, je souhaite traverser l’Italie du sud vers le nord. Je n’ai pas encore fait un calcul précis, mais je crois que ça durera 45 jours, soit 45 marathons. La blogueuse collabore avec une fondation qui aide les enfants malades en Italie. Si ma marche pouvait aussi aider à participer à cette mission, ce serait vraiment génial !

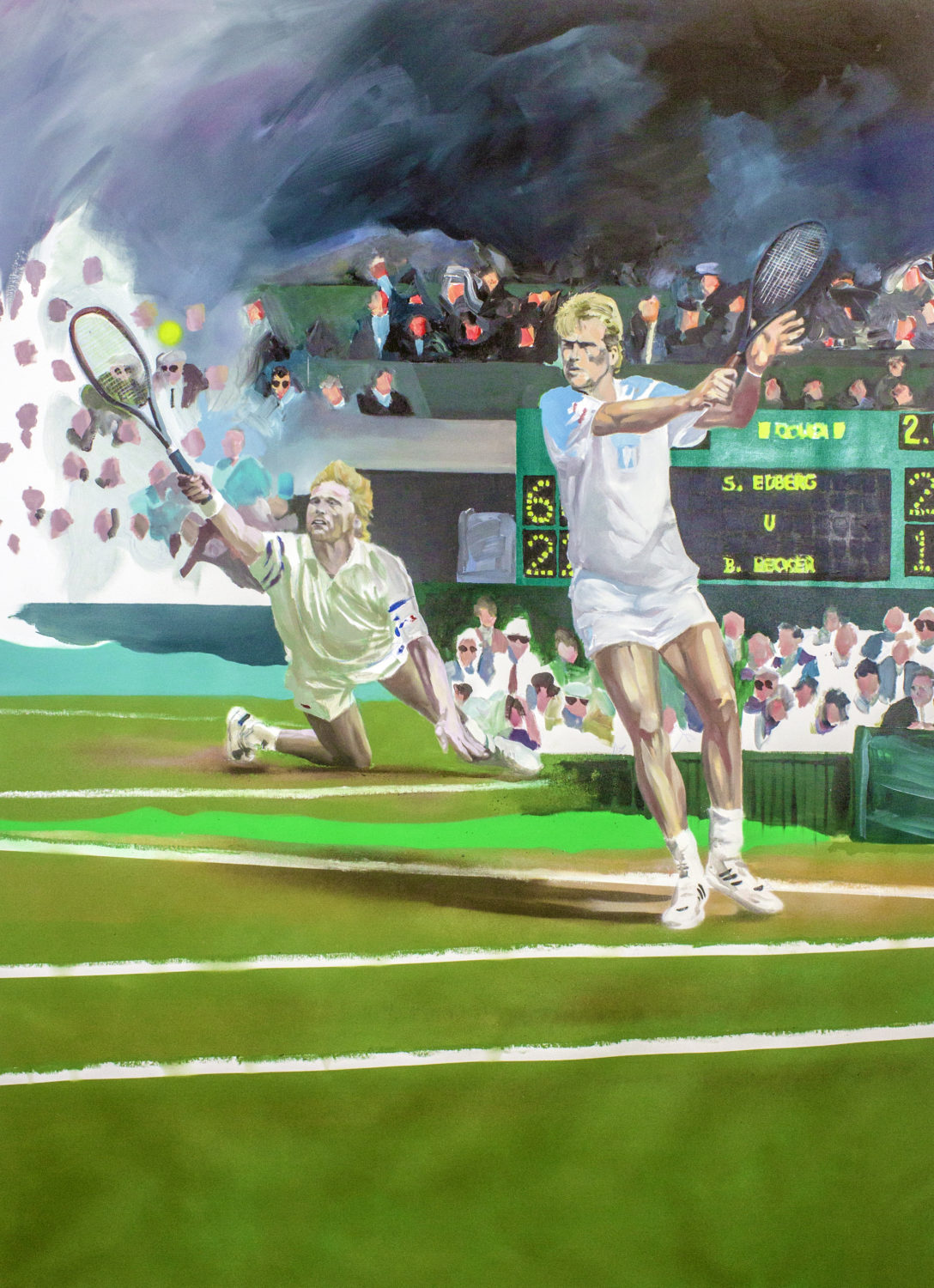

LE MOUNT ROYAL TENNIS CLUB : UN PETIT WIMBLEDON

À l’extérieur, un bâtiment en briques rouges surplombe quelques arbustes. À l’intérieur, d’autres briques, plus claires, côtoient les murs recouverts de boiseries. Dès l’entrée, on aperçoit une grande cheminée, sur laquelle sont posés de nombreux trophées. À côté, des clichés rappelant le glorieux passé de cette institution centenaire fondée en 1907. Bienvenue au Mount Royal Tennis Club, situé dans la partie ouest de Montréal. C’est ici que Sébastien Jacques, directeur général, passe la moitié de son temps. Le club ouvre en effet ses portes six mois par an, de début mai à fin octobre. Les douze courts empruntés par les 900 adhérents se trouvent tous en extérieur. Dans ces conditions, impossible de jouer en hiver, une saison glaciale et rigoureuse au Québec.

« Mon challenge, c’est d’apporter un vent nouveau au club, tout en essayant de conserver ce qui en fait son charme », prévient l’ancien no 1 canadien dans la catégorie junior. Si les infrastructures se veulent modernes – le site a été restauré en 2008 et abrite une grande terrasse, une piscine d’eau salée et un restaurant de qualité –, les structures ainsi que la décoration demeurent traditionnelles. Une touche « british » qui régit également le code vestimentaire puisqu’au MRTC, tous les membres sont invités à se vêtir en blanc avant d’aller taper dans la petite balle jaune. Et comme environ 60 % des joueurs sont anglophones, il règne un petit parfum de All England Lawn Tennis and Croquet Club, même si les courts ne sont pas en gazon mais en « har-tru », cette fameuse terre battue grise verte, une surface propre aux terrains de tennis d’Amérique du Nord.

« C’est un club typique, explique Marc Germain, président bénévole du conseil d’administration et membre du club depuis trente ans. Ici, on vient avant tout pour jouer, s’amuser et boire un coup ou dîner, puis on rentre à la maison. C’est en quelque sorte une oasis au cœur de Montréal, un lieu préservé. » L’accueil est particulièrement soigné, et si le tennis est roi, l’aspect humain et la dimension sociale sont primordiaux. « Beaucoup d’animations sont organisées pour favoriser le bien-être des adhérents. L’ambiance est bon enfant, des soirées jazz sont programmées et notre nouvelle cheffe de cuisine est très compétente. Nous recevons toutes les catégories d’âges, même jusqu’à 85 ans. On ne forme pas de futurs professionnels, ce n’est pas une académie. »

Depuis la fin du XXe siècle, le club s’est démocratisé. Les frais sont devenus plus raisonnables et il n’existe plus de liste d’attente comme autrefois. Il y a cent ans, le MRTC était beaucoup plus conservateur et seule une certaine élite était autorisée à fouler les terrains de tennis. « C’est le club le plus ancien de Montréal et l’un des plus vieux du Canada. À l’époque, il y avait des estrades au bord des courts, c’était un mini-Wimbledon », s’enthousiasme Marc Germain. Un club si prestigieux qu’il a été choisi comme hôte de 25 rencontres de Coupe Davis entre 1920 et 1960. En 1925, la Britannique Kitty McKane-Godfree, victorieuse à deux reprises à Wimbledon, a joué au club. Un peu plus tard, l’un des plus grands noms de l’histoire du tennis est venu s’entraîner au MRTC. Il s’agit de Ken Rosewall, ancien no 2 mondial et vainqueur de huit titres du Grand Chelem, de passage avec l’équipe d’Australie en 1953 afin de préparer la finale de la Coupe Davis contre les États-Unis.

En 2007, le MRTC a intégré un cercle très prisé, le Centenary Tennis Club. Cette association regroupe actuellement 78 clubs centenaires et permet à leurs adhérents de vivre leur passion du tennis partout dans le monde. Ainsi, Marc Germain a eu l’occasion de venir visiter le Racing Club de France à Paris. Parmi les autres illustres sociétaires, citons le Kooyong Lawn Tennis Club en Australie, le Monte-Carlo Country Club à Monaco, l’International Tennis Hall of Fame aux États-Unis ou encore le Royal Léopold Club en Belgique. Autant de possibilités de voyager, même si la pandémie du coronavirus limite depuis peu les échanges. « La Covid-19 a modifié certaines habitudes, précise Sébastien Jacques. En raison du confinement, nous avons été obligés d’ouvrir le club avec trois semaines de retard et l’accès aux courts est interdit après 20 heures (pour 23 heures en temps normal). Mais la reprise du jeu reste un vrai bonheur ! »

Article publié dans COURTS n° 9, automne 2020.