Du badminton au parabadminton :

la double vie de David Toupé

Par Oriane Petiot

De nombreux sports adaptés ont vu le jour et se sont développés depuis le début des années 2000. En France, le sport pour les personnes en situation de handicap est un phénomène historiquement récent, qui s’est progressivement institutionnalisé avec la création en 1964 de la Fédération des sports pour les handicapés physiques, puis en 1971 de la Fédération française du sport adapté.

En 2020, le parabadminton fera une entrée historique aux Jeux paralympiques. Cette discipline a vu le jour en 1990, alors que des joueurs allemands en fauteuil roulant ont décidé d’adapter les règles du badminton classique pour vivre ses dimensions ludiques et dynamiques. Dans certains pays frontaliers, comme les Pays-Bas et la Suisse, quelques adeptes de parabadminton ont alors émergé. Les premiers championnats européens se sont mis en place. L’année suivante, une « commission handicap » a été créée et un plan d’action a vu le jour en France, avec l’objectif d’intégrer les sportifs handicapés dans les créneaux valides existants.

Selon A. Marcellini(1), d’ingénieux systèmes de classification fonctionnelle ont progressivement été élaborés, consistant à classer les sportifs non plus par type d’atteinte (paralysies, amputations, troubles du contrôle moteur…), mais selon une équivalence fonctionnelle dans la tâche sportive considérée. Dans le cadre du parabadminton, six catégories ont été définies(2).

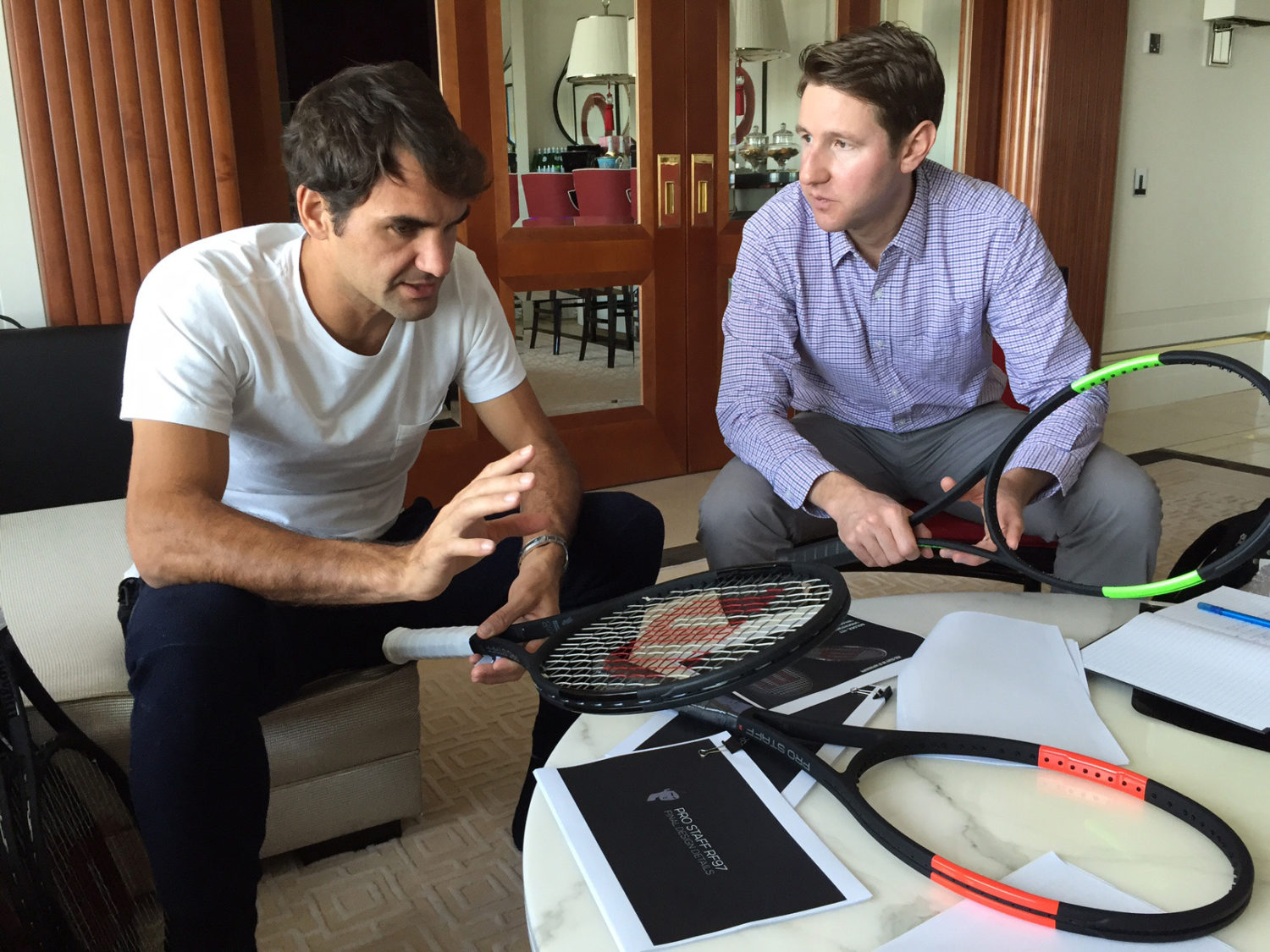

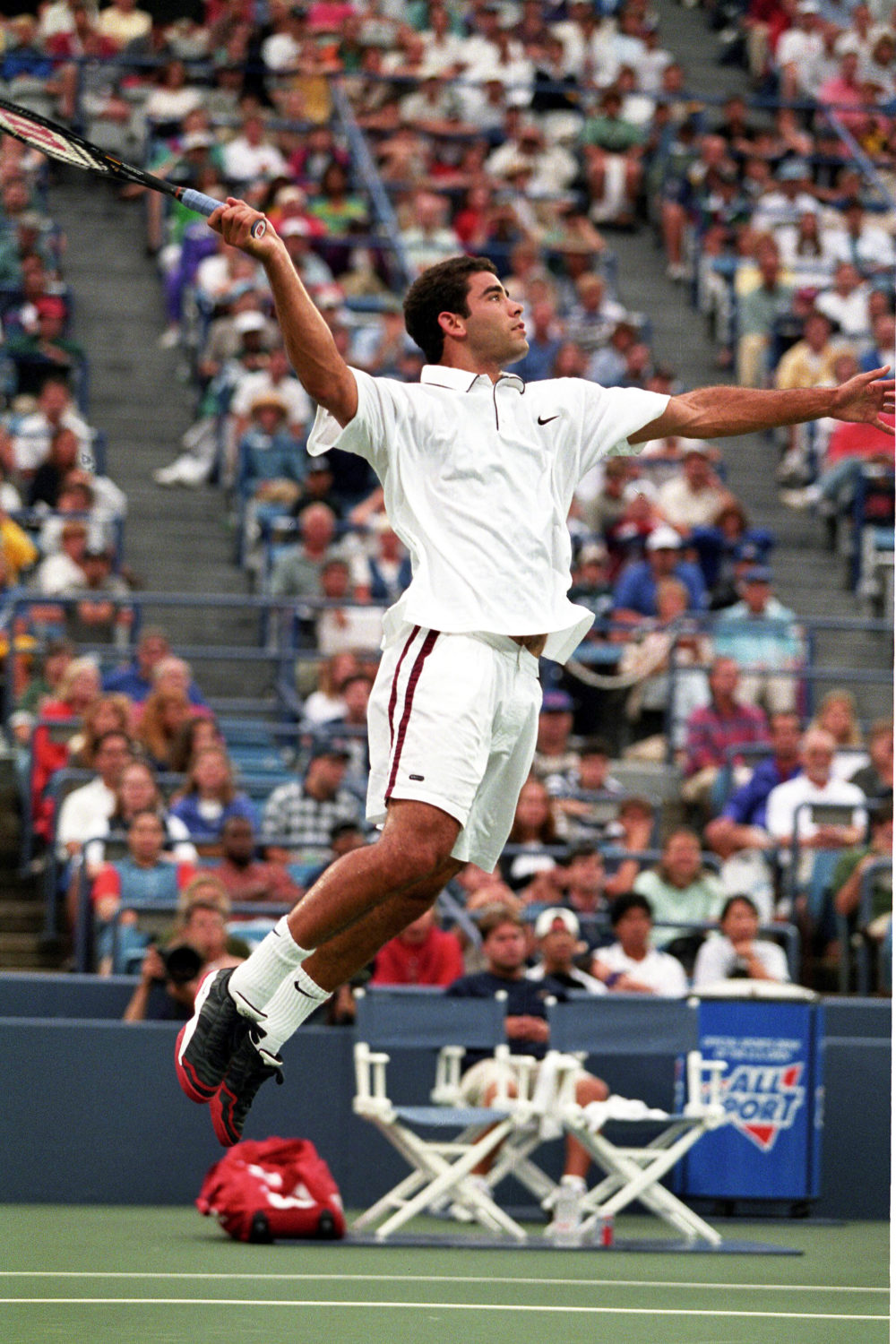

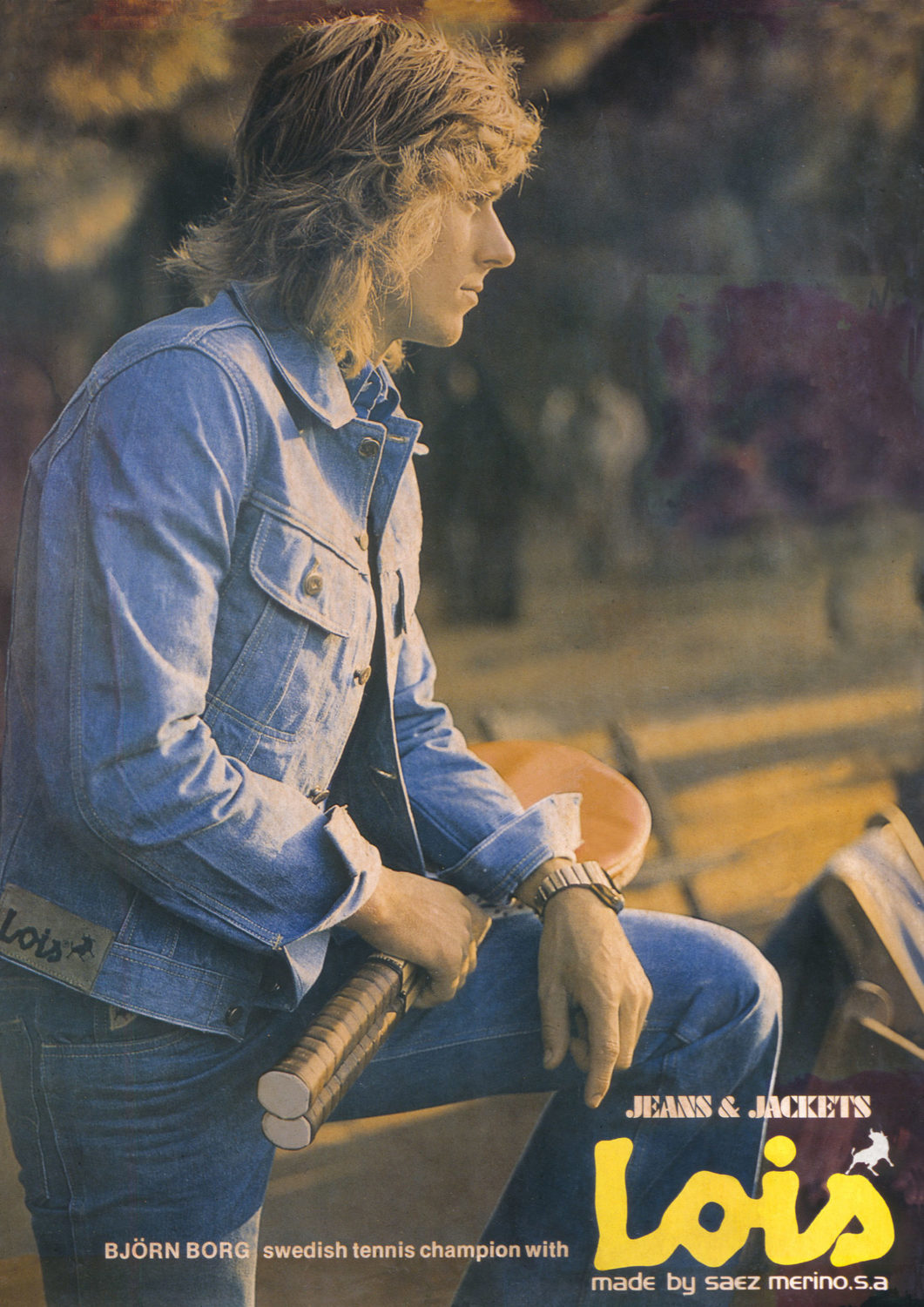

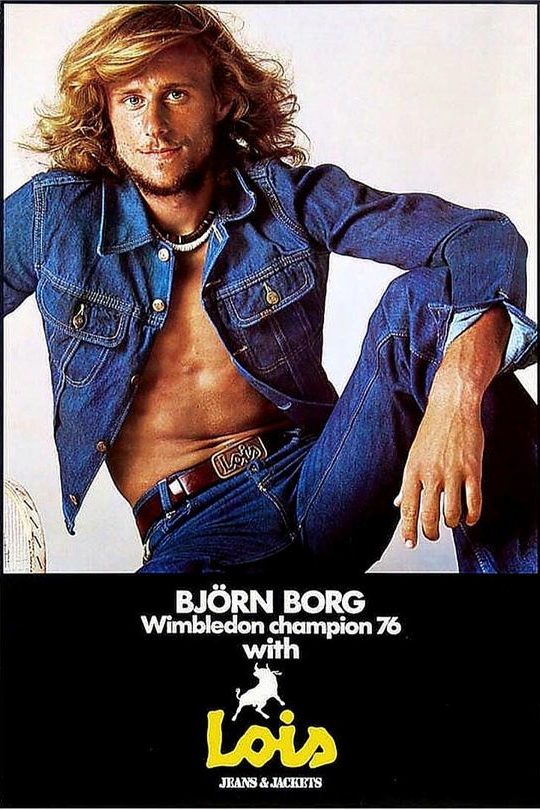

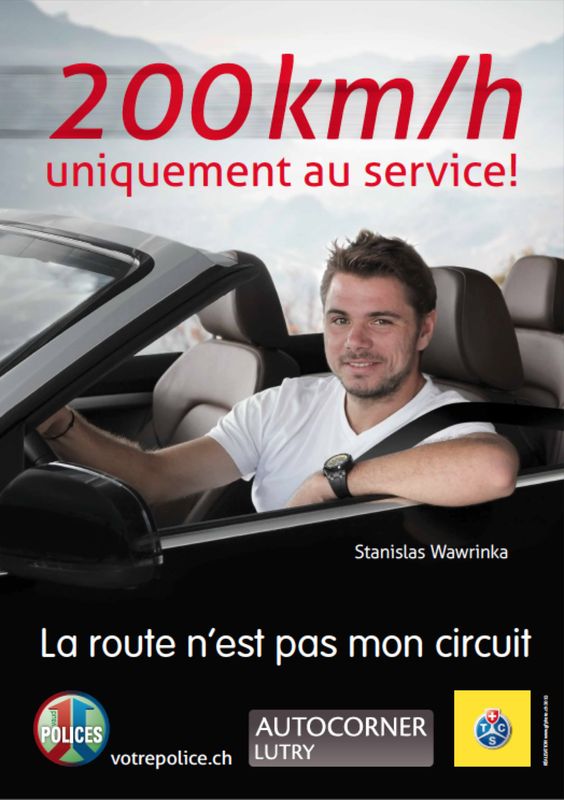

C’est notamment sous l’impulsion de David Toupé que le parabadminton s’est développé et s’est structuré en France. Ancien sportif de haut niveau en badminton et kinésithérapeute de formation, il est devenu paraplégique à la suite d’un grave accident de ski. Moins d’un an plus tard, il a débuté le parabadminton, puis s’est reconverti dans ce sport. Aujourd’hui âgé de 43 ans, après avoir été champion de France à de nombreuses reprises, plusieurs fois champion d’Europe et du monde dans la catégorie « Wheelchair 1 », il a accepté de nous rencontrer pour nous raconter son parcours, de ses premiers coups de raquette en tant que jeune joueur valide, à ses nouvelles ambitions paralympiques. Retour sur la double vie de ce champion d’exception !

Le choix du badminton : une première vie entre action, rencontres et compétitions

Un sport d’action

Sensibilisés aux travaux sociologiques qui montrent le poids de la socialisation des parents dans le devenir sportif des individus, c’est sans surprise que nous questionnons David Toupé sur son milieu familial. Un tel parcours devait forcément s’expliquer par ce biais… Dans son cas, les relations entre le milieu familial et son parcours n’ont rien d’évident. Ses parents n’étaient pas des sportifs compétitifs : « Mon père était routier, je ne le voyais que le week-end, et ce n’était pas pour faire du sport. » En revanche, ils lui ont transmis le sens de l’action, qui n’a cessé de le mouvoir, en sport et ailleurs : « On était actifs, on n’a jamais passé des vacances au bord de la plage à mettre la serviette et à attendre que ça se passe. On a toujours fait de la rando, on a toujours marché. » Le sport est devenu pour lui « une religion » : « Je suis quelqu’un de porté sur l’action, j’ai besoin de faire des choses. »

Si le badminton s’est imposé, notamment par rapport à d’autres sports comme le tennis, c’est notamment pour ses caractéristiques énergétiques : « J’ai eu le choix avec le tennis mais une fois que j’ai gouté le bad, le tennis m’a vite saoulé. Je pense que si tu n’as pas une bonne technique d’entrée de jeu, la balle ne rentre pas dans le court. » David a besoin de « taper dans un volant », considérant que son « meilleur partenaire d’entraînement » est le mur de sa maison, tant il aime y jongler, enchainer les jeux de jambes, alterner les frappes hautes et basses. Invité à préciser ce qui génère un tel plaisir de pratiquer, David évoque l’effort, le jeu, l’action de ce sport qui l’accompagnera toute sa vie : « Je pense que c’est l’effort, encore aujourd’hui. Si je suis sur une séance uniquement technique, je peux en sortir un peu frustré si je n’ai pas eu l’impression de m’être un peu dépassé. Ce sentiment, je l’ai toujours eu. »

L’importance des rencontres

Outre les caractéristiques du badminton, c’est pour des raisons sociales que David s’adonne avec passion à ce sport. Membre d’un club déjà « bien organisé », il découvre un entraineur « très humain » qui apparait comme un « papa » : « Je crois que c’était dû à l’engagement qu’il mettait dans les entraînements, sa pédagogie… En plus, pour l’époque, il avait une grande connaissance. Il a été prof d’EPS et, rapidement, il a passé des diplômes fédéraux. » Pour résumer, cet entraîneur fait preuve d’un « mélange de connaissances, de pédagogie hyper humaine et très portée sur le joueur. Il était présent tout le temps, on se sentait accompagnés. » Conclusion de David : « Quand quelqu’un est là, qu’il y a une confiance réciproque, je suis un mort de faim à l’entraînement. »

En plus d’un entraîneur, le badminton a amené David a rapidement faire des rencontres qui restent encore aujourd’hui particulièrement importantes : « J’ai eu la chance de tomber sur des gens qui sont encore mes amis et qui font même partie de ma famille. » Par exemple, il raconte qu’à chaque compétition, les déplacements sont fondateurs d’un sentiment d’appartenance au collectif : « C’était assez exceptionnel, ce club. Quand on allait au championnat de Bretagne, on se déplaçait en car : il y avait dix titres à aller chercher et on revenait avec neuf sur dix. Ce sont des souvenirs assez marquants, c’est tout le club qui se déplaçait. Donc j’ai eu la chance de découvrir le badminton dans un club qui était vraiment familial. »

Des premiers résultats à l’intégration de structures de haut niveau

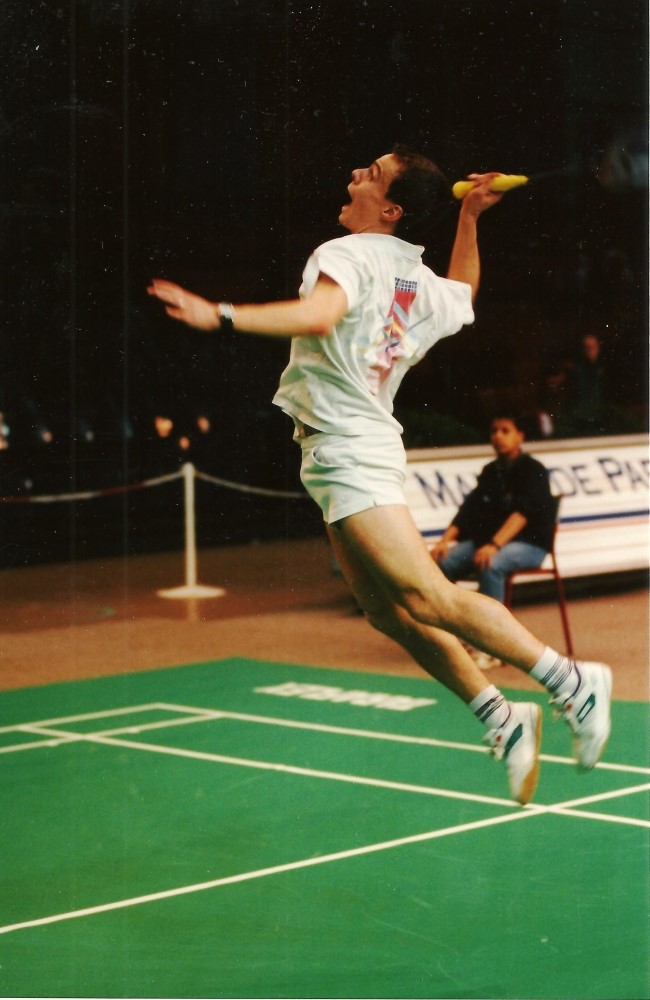

Très rapidement, David connait ses premiers résultats en badminton. S’entraînant avec des joueurs plus âgés que lui, il progresse très vite face à des joueurs de sa catégorie : « Les autres avaient deux ou trois ans de plus que moi, donc on se tirait la bourre à l’entraînement. Du coup quand tu reviens dans ta catégorie tu performes. »

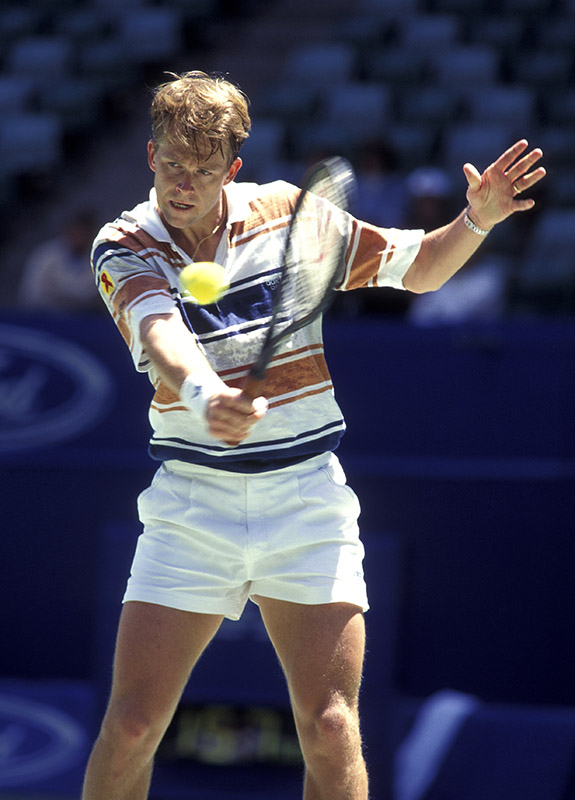

Avec un style de jeu alliant explosivité et technique, il rivalise avec des joueurs d’un gabarit plus important, notamment en double : « J’étais un joueur plutôt explosif, je faisais 1 m 68 mais j’avais quasiment 90 cm de détente sèche… et puis je faisais partie des joueurs techniques avec une bonne main, je mettais le volant où je voulais même face à des grands gaillards. Donc je compensais avec une bonne main et avec la vision du jeu. »

Il grimpe alors les échelons, jusqu’à intégrer des structures de haut niveau : « Championnat de Bretagne, championnat de France… Tu es repéré, tu entres dans l’équipe de France minime… Et après, directement à Paris, au CREPS. Ça été la première section pôle espoir en France, à Chatenay-Malabry. On était trop jeunes pour rentrer à l’INSEP. Et puis ensuite, à l’INSEP, tu pars pour un mois et demi parce que tu ne rentres pas tous les week-ends, ça coûte cher et tu es en compétition tous les week-ends. En plus, c’est une époque où il n’y avait pas encore de téléphone portable… »

Il passe ensuite dans la catégorie « sénior », subissant la concurrence de nombreux autres sportifs : « Je suis entré dans une génération où il y avait des jeunes talentueux avec en plus une politique de développement avec l’extérieur : il y avait des bulgares qui sont venus pour s’entrainer à l’INSEP, ils ne sont jamais partis et ils ont été naturalisés au bout de 3 ans… Si tu ne fais pas tes preuves en deux ou trois ans, terminé, le wagon est passé ! » Cette concurrence amènera David à quitter l’INSEP en 1998.

L’accident : un moment de bascule entre deux vies

Un accident qui coupe l’herbe sous le pied d’un champion ?

Subissant la concurrence, David s’est trouvé écarté de l’INSEP en 1998 : « Il y a eu un choix de sélection à un moment donné. On m’a dit “on ne peut pas te garder à l’INSEP, il y en a quatre devant toi”, en plus en double tu es la cinquième roue du carrosse. » En effet, il était plus facile de percer pour les joueurs de simple, qui ne pouvaient « compter que sur eux-mêmes, avoir un accompagnement de leur club, de leur région ». Par un processus de sélection, les entraineurs faisaient « ce qu’ils voulaient des joueurs, des paires ». David exprime alors avoir connu de « belles paires » mais n’avoir pas été « autorisé à jouer avec eux ».

Lorsqu’il arrête l’INSEP, David a 21 ans, suit des études de kiné, et n’a pas l’intention de « s’acharner sur le bad ». Si la première année de ses études était dédoublée, lui permettant de s’entrainer assidument, les années suivantes ne l’étaient plus et comportaient de nombreux stages. Il dit avoir, en plus, « retrouvé la vraie vie », au sens où à l’INSEP, « tu es coupé du monde, tu vis dans un cocon, tu es dans quelque chose de très refermé sur lui-même ». Pour autant, il n’arrête jamais vraiment de pratiquer, s’impliquant notamment dans son club, en Nationale 1 : « Je continue à m’entraîner pour la N1 parce que je suis quand même encore en N1 avec le club. Je n’ai jamais quitté quand même… Je continue à concilier les tournois de temps en temps, les interclubs. C’est l’occasion de rester dans le circuit avec les copains. »

C’est en 2003 que David subit un grave accident de ski, qui constituera un moment de bascule vers une autre vie. Sur son lit d’hôpital, il réalise tout de suite l’étendue des lésions, ce qui lui a permis de ne pas être maintenu dans le faux espoir de pouvoir remarcher un jour : « Mon sujet de mémoire en tant que kiné, c’était sur un enfant paraplégique D8. Bingo, même niveau lésionnel. Donc je savais à quoi m’attendre. Je savais où étaient les limites. Je n’étais pas surpris : si ma jambe bougeait, je ne me disais pas que j’allais pouvoir remarcher. Je savais que c’étaient des réflexes. »

Après plusieurs semaines d’alitement, la découverte du fauteuil est une étape marquante pour David, qui entrevoit déjà de nouvelles perspectives : « Les trois semaines les plus longues de ma vie, c’est quand j’ai été alité. Un des plus beaux jours de ma vie, c’est quand j’ai posé mon cul sur un fauteuil : j’ai compris que c’était mon nouveau meilleur ami. » La rééducation elle-même est apparue comme salvatrice, d’autant que David ne manquait pas d’y ajouter certains défis : « La rééducation, c’était déjà de l’activité physique, et j’étais dans le défi. Quand on me disait que c’était dur de conserver l’équilibre, je leur disais “vas-y, amène-moi le ballon”. Et quinze jours après, je faisais mon truc. C’est aller chercher ses limites. » De façon assez déconcertante, un processus de résilience semble s’être opéré de façon relativement naturelle, dès les suites de son accident : « Je ne me suis pas vraiment posé de question en fait, pour moi c’était naturel : c’est-à-dire que tu tombes et que tu te relèves, voilà. »

La découverte du parabadminton : un nouveau souffle à la convalescence

Dans sa reconstruction, David connaît nécessairement des moments difficiles, notamment en lien avec le contexte de l’univers hospitalier : « Je ne suis pas en train de dire que c’était simple, notamment l’hôpital, les blouses blanches. On t’explique qu’on a viré les jeux électroniques, les billards, pour mettre deux lits parce que c’est plus rentable. La réalité du quotidien, c’était ça. Et puis je n’ai pas minimisé les moments où tu te dis “je peux plus faire ça ni ça”. »

Dans ce quotidien éprouvant, le parabadminton apparait comme une nouvelle alternative. En rééducation, David voit des joueurs pratiquer le badminton en fauteuil, réalisant que même paraplégique, il était possible de pratiquer ce sport : « Ah non mais pour moi, ce n’était pas possible, ça n’existait pas ! » Le transfert entre sa carrière vécue en tant que joueur valide et cette nouvelle vie se réalise à tâtons, et non sans frustration. En particulier, le parabadminton oblige David à reconstruire son style de jeu : « J’ai posé mes fesses dans un fauteuil pour essayer, sans être convaincu. J’avais plutôt un jeu assez aérien, je m’éclatais à aller haut. À ce moment-là, il y avait ce côté explosif en bad, dans tous les sens du terme : devant, derrière et en haut. En fauteuil, je ne peux être explosif que devant et derrière. Ce qui m’apportait de la frustration, c’est ce côté aérien que je ne pouvais plus ressentir. Le filet devient haut, et le smash n’existe plus. » Il a ainsi fallu apprendre à jouer presque contre-nature : « Le style de jeu, il se retrouve, mais ça me joue des tours. Si je smash aujourd’hui, je me fais contrer, donc la tactique est différente. Je ne dirais pas que je joue contre-nature, mais il a fallu changer plein de choses. »

En s’appropriant progressivement cette nouvelle pratique, David connait aussi des difficultés à compenser le rôle habituellement joué par chaque partie du corps. Sans abdominaux, il s’aperçoit que pour faire un contre-amorti, « le petit orteil, il bosse ». Il lui faut apprendre à se déplacer sur des volants éloignés en manipulant le fauteuil. Malgré ces difficultés, il confie s’être rapidement fait happer par le jeu. Les composantes qu’il affectionnait dans le badminton avant son accident se retrouvent dans le parabadminton : « C’est un nouveau jouet. Je me suis fait rattraper par certains aspects de la pratique, l’apprentissage, les aspects techniques. » Avec l’expérience, le parabadminton s’impose comme une opportunité de rencontres et un moyen d’évoluer en accord avec ses valeurs : « Je rencontre des gens exceptionnels. À la fin du match, une fois qu’on s’est serré la main, les gens viennent te voir et ils te disent “là c’est bien ta petite roulette mais essaie de la lever un peu, et ton dossier est un peu tendu”. Le mec est en train de me donner des conseils pour que la prochaine fois, je le bouffe quoi… La solidarité est juste exceptionnelle. C’est ça qui m’a fait aller dans le parabad. »

Une deuxième vie

Le développement du parabadminton comme cheval de bataille

Porté par un entourage très présent et une diversité d’éléments l’amenant sur le chemin de la résilience, David rebondit, jusqu’à considérer qu’il n’a pas de raison d’aller mal : « Un entourage hyper présent, des potes. À l’hôpital, à tour de rôle, il y avait trente personnes dans ma chambre. J’ai beaucoup reçu à ce moment-là. Et puis pas particulièrement de problème financier. Je n’avais pas d’argument pour dire que ça n’allait pas. C’est tout ce parcours qui m’a permis cette résilience. »

C’est particulièrement sa volonté de développer le parabadminton qui constitue un moteur de sa vie après l’accident. Il se renseigne, se rend compte qu’il existe une Fédération internationale, des championnats d’Europe, des championnats du monde, et que l’activité est déjà relativement développée : « J’ai pris conscience qu’on pouvait jouer au badminton en fauteuil, mais qu’il n’y avait rien en France ! Et là, ça été mon côté “révolté” : ce n’est pas possible, il y a le parabad qui existe, et il n’y a rien en France ! J’ai pris la mesure de me dire que si moi je n’y allais pas, si moi je ne le faisais pas, ça ne se ferait jamais… J’ai senti une envie de donner ce que j’avais pu recevoir. »

Progressivement, David rencontre des personnes exprimant elles aussi le souhait de pratiquer malgré leur handicap. Avec elles, il structure le parabadminton à un niveau local, en commençant dans le Sud-Ouest : « Heureusement j’avais des contacts à Toulouse et il se crée alors des échanges avec la ligue. En 2012, je rencontre d’autres personnes qui arrivent au parabad. Là, je me dis que soit j’arrête, soit on crée une association de joueurs et on essaie de faire avancer les choses. Donc on a créé une association, FRAP (France Parabadminton), et ça a servi aussi à développer la discipline. »

Le parcours d’un combattant

Le développement du parabadminton ne se fait pas sans encombre. Dès son retour dans son club, David se rend compte que rien ne permet aux sportifs en situation de handicap de s’adonner à la pratique : « Je débarquais dans une région où le parabadminton n’existe pas. Il n’y avait pas d’entraineur, alors quand ils ont vu un mec en fauteuil débarquer… “Coucou, il y a moyen de jouer au bad ?” (rire). »

En fait, toute démarche entreprise pour développer le parabadminton en France met davantage de temps que David ne pouvait l’imaginer : « Ça a duré douze ans, quand moi je me disais qu’en deux ou trois ans on pourrait mettre certaines choses en place. » Plusieurs obstacles ont freiné le développement du parabadminton : « La DTN (direction technique nationale) m’avait donné carte blanche, donc je suis arrivé avec un plan d’action. Mais on te dit “c’est compliqué quand même”. Ben non, ce n’est pas compliqué ! » Des ambiguïtés existaient également entre les missions de la Fédération de badminton et de la Fédération handisport. La première considérait que c’était à la deuxième de gérer le parabadminton, et la deuxième se concentrait surtout sur les sports déjà paralympiques.

David se heurte aussi au manque de temps disponible pour développer le parabadminton. Il passe des diplômes d’entraineur pour intervenir et pour comprendre le système, pour « faire avancer les choses de façon plus efficace, plus cohérente », mais en parallèle, il fonde une famille et construit sa maison. Selon lui, c’est à travers la pratique et des performances que le développement du parabadminton se fait de façon plus soutenue : « J’ai compris comment on déplaçait un fauteuil – pour la raquette, j’avais la précision : ça me permet d’avoir quelques médailles pour la visibilité et ça suffit. Parce que j’ai compris que si tu n’as pas de médaille, on n’en parle pas. C’est ça qui m’a fait aller vers la compétition. »

Le parabadminton aux jeux paralympiques : une étape ultime

Selon David, l’entrée du parabadminton dans la grande famille des sports olympiques change beaucoup de choses : « Reconnaissance, moyens, développement… Comment dire, tu passes d’une micheline à un moteur de Formule 1. Pour atteindre tes objectifs, il n’y a pas mieux. S’il y en a ne serait-ce qu’un seul qui, au lieu de rester chez lui, va venir s’éclater au bad, c’est super. Le but ce n’est pas de multiplier, mais de donner les infos. L’évidence du sport santé, l’évidence du sport adapté, ce n’est pas une évidence économique. Malheureusement si tu n’es pas paralympique, ce n’est pas que tu n’existes pas, mais tu n’as pas de reconnaissance. Moi je ne cherchais pas la reconnaissance à tout prix, mais plutôt de pouvoir dire que oui, le badminton est adapté. Le fait que ça passe aux Jeux, c’est un booster hallucinant. »

David obtient alors des moyens pour pouvoir réellement s’entraîner et tenter de venir concurrencer des nations qui ont depuis longtemps investi des moyens dans ce sport : « J’ai obtenu un détachement. C’est devenu mon boulot. Depuis que c’est passé aux Jeux, je suis passé de trois entrainements par semaine à deux entrainements par jour. Et je suis détaché à 80 % pour m’entrainer, alors qu’avant, c’était en plus de mon boulot. Ça fait dix ans que les autres sont déjà dans ce modèle professionnel. On a dix ans de retard sur la Corée, par exemple. »

Il se projette nécessairement sur la suite, affirmant que l’obtention d’une médaille par l’équipe de France constituerait un gage de développement sans précédent : « Ça serait un méga booster si on ramenait une médaille : elle ne sera pas dans le salon, mais elle permettra de dire qu’on a fait le job. Après, tu ne peux pas penser qu’à ça, tu ne seras peut-être pas qualifié, tu seras peut-être blessé. Mais il faut essayer ! ». Rendez-vous est pris aux jeux paralympiques de Tokyo en aout 2021 pour encourager l’équipe de France Parabadminton.

La double vie de David Toupé montre que le sport, notamment à haut niveau, peut considérablement améliorer l’acceptation sociale des personnes en situation de handicap. D’ailleurs, celles-ci se sentiraient sportives avant de se considérer invalides(3), jusqu’à être heurtés par le fait que la presse cherche à positiver l’image du sportif handicapé. Le rappel au handicap est souvent présent, comme si le sport pratiqué ne pouvait se définir qu’à partir de l’état de la personne(4). À un niveau plus amateur, une enquête intitulée « Handicap, incapacité, dépendance » a révélé qu’un tiers des personnes de 5 à 74 ans déclarant une déficience pratiquent une activité physique régulière. Parmi ces personnes en situation de handicap qui vivent à domicile, 46 % (soit trois millions de personnes) pratiquent en association sportive ordinaire, pour seulement 14,3 % de ceux qui vivent en institution(5).

Malgré tout, dans l’ouvrage Handicap : silence on discrimine, Anne Kerloc’h(6) a affirmé que les loisirs arrivaient en première position des pans de la vie qui discriminent, sans doute parce que la législation protège a minima les discriminations dans les transports et les situations professionnelles. L’existence même d’évènements sportifs de grande envergure rassemblant diverses communautés (les Gay Games, par exemple) traduit le besoin éprouvé par les minorités de se faire entendre, sans doute parce que le contexte sportif ne leur accorde pas une place à la hauteur de leurs attentes(7). Si le développement du sport adapté est en marche, la route est encore longue pour que chaque individu porteur d’un handicap après un accident puisse être accompagné pour trouver, comme David Toupé, les ressources de se construire une seconde vie tout aussi épanouissante que la première.

⦁ Marcellini, A. « Les savoirs des sciences des activités physiques et sportives », in Gardou, C. Handicap, une encyclopédie des savoirs. Des obscurantismes à de Nouvelles Lumières. Éditions Érès, 2014.

⦁ (1) « Wheelchair 1 » (WH 1) : joueurs en fauteuil ne disposant pas d’équilibre du tronc (sans abdominaux) ; (2) « Wheelchair 2 » (WH 2) : joueurs en fauteuil ayant un équilibre du tronc normal ou proche de la normal (avec abdominaux) ; (3) « Standing Lower » (SL 3) : joueurs marchant ou courant avec un boitement dû au handicap ou amputés d’un membre inférieur (amputation fémoral) ; (4) « Standing Lower » (SL 4) : joueurs marchant avec une légère mollesse due au handicap ou amputés d’un membre inférieur (amputation tibiale), mais se déplaçant de manière fluide ; (5) « Standing Upper » (SU 5) : joueurs limités dans la fonction de base du membre supérieur, ou amputé d’un membre supérieur ; (6) « Short Stature » (SS 6) : joueurs debout de petite taille (maximum 145 cm pour les hommes et 137 cm pour les femmes).

⦁ Page, S. J., O’Connor, E., & Peterson, K. “Leaving the Disability Ghetto. A Qualitative Study of Factors Underlying Achievement Motivation Among Athletes with Disabilities”, in Journal of Sport & Social Issues, 25(1), 40–55, 2001.

⦁ Compte, R., « Sport et handicap dans notre société : un défi à l’épreuve du social », in Empan, 79(3), 13-21, 2010.

⦁ Compte, R., op. cit.

⦁ Kerloc’h, A., Handicap : silence on discrimine, APF/Le Cherche Midi, collection « Documents », Paris, 2005.

⦁ Héas, S., « Des sports toujours discriminants pour les personnes vivant avec un handicap aujourd’hui ? », in Alter, 6(1), 57-66, 2012