Au service de sa majesté

Par Caroline Martin

C’est lui qui le dit ! Federer aimerait « un mec à la James Bond » pour jouer son rôle en cas de biopic sur sa rivalité avec Rafael Nadal. Smoking impeccable pour l’un, mèche toujours bien rangée pour l’autre. C’est vrai que l’analogie est tentante entre le joueur de tennis le plus iconique de tous les temps et l’espion le plus emblématique du 7e art. Au-delà d’une classe naturelle similaire, on ne se hisse pas à ce rang sans des armes hors normes, permettant de déjouer les plans adverses. Pour Bond, une panoplie de gadgets dernier cri ; pour Federer, un service high-tech, l’une de ses armes de prédilection sur lequel ses rivaux se sont souvent cassé les dents. Décryptage, en quelques faits et gestes, pour comprendre les secrets du service de Federer.

1. L’homme au pistolet d’or

D’après les statistiques de l’ATP pour la saison 2021, et malgré un genou douloureux l’année de ses 40 printemps, Federer fait encore partie des 5 meilleurs serveurs du circuit aux côtés de John Isner, Milos Raonic, Reilly Opelka et Nick Kyrgios (figure 1). Si la présence de ces derniers en tête de ce classement n’est pas une surprise au regard de leur taille exceptionnelle, (le petit) Federer arrive en 5ème position alors qu’il leur rend 8 à 20 cm en taille ! Il devance même (le grand) Matteo Berrettini (1,96 m) et (le très grand) Kevin Anderson (2,03 m). Le Suisse ne doit pas sa réussite à sa taille mais à une main en or, digne de Goldfinger, lui assurant notamment une grande précision. Au cours de ces dernières années, Federer est le joueur le plus performant sur sa deuxième balle avec près de 60 % des points remportés après sa 2nde balle de service. Il est aussi très régulier avec moins de 2 doubles fautes en moyenne par match.

Enfin, il sert plus d’aces côté avantage : ce résultat témoigne de sa formidable capacité à bien servir lors des points importants (balles de jeux ou de break), ce qui lui a souvent Permis de tuer ses adversaires. Par contre, Federer n’est pas le joueur le plus puissant du circuit au service avec une première balle frappée en moyenne à 190 km/h. Le service le plus rapide de Roger a été flashé à 230 km/h en 2010 à Halle en Allemagne, une vitesse que ne renierait pas l’agent 007 au volant de sa célèbre Aston Martin dans Meurs un autre jour. Toutefois, la grande force du service de Federer ne réside pas tant dans sa vitesse mais plutôt dans sa précision. « Quand il joue très bien, c’est le coup qui fait la différence, analyse Mickaël Llodra. Il arrive à être très précis. Il peut toucher toutes les zones du carré de service. » Pourtant, Roger est loin d’être le plus grand joueur du circuit : comment se fait-il que toutes les zones du carré de service s’offrent à lui ?

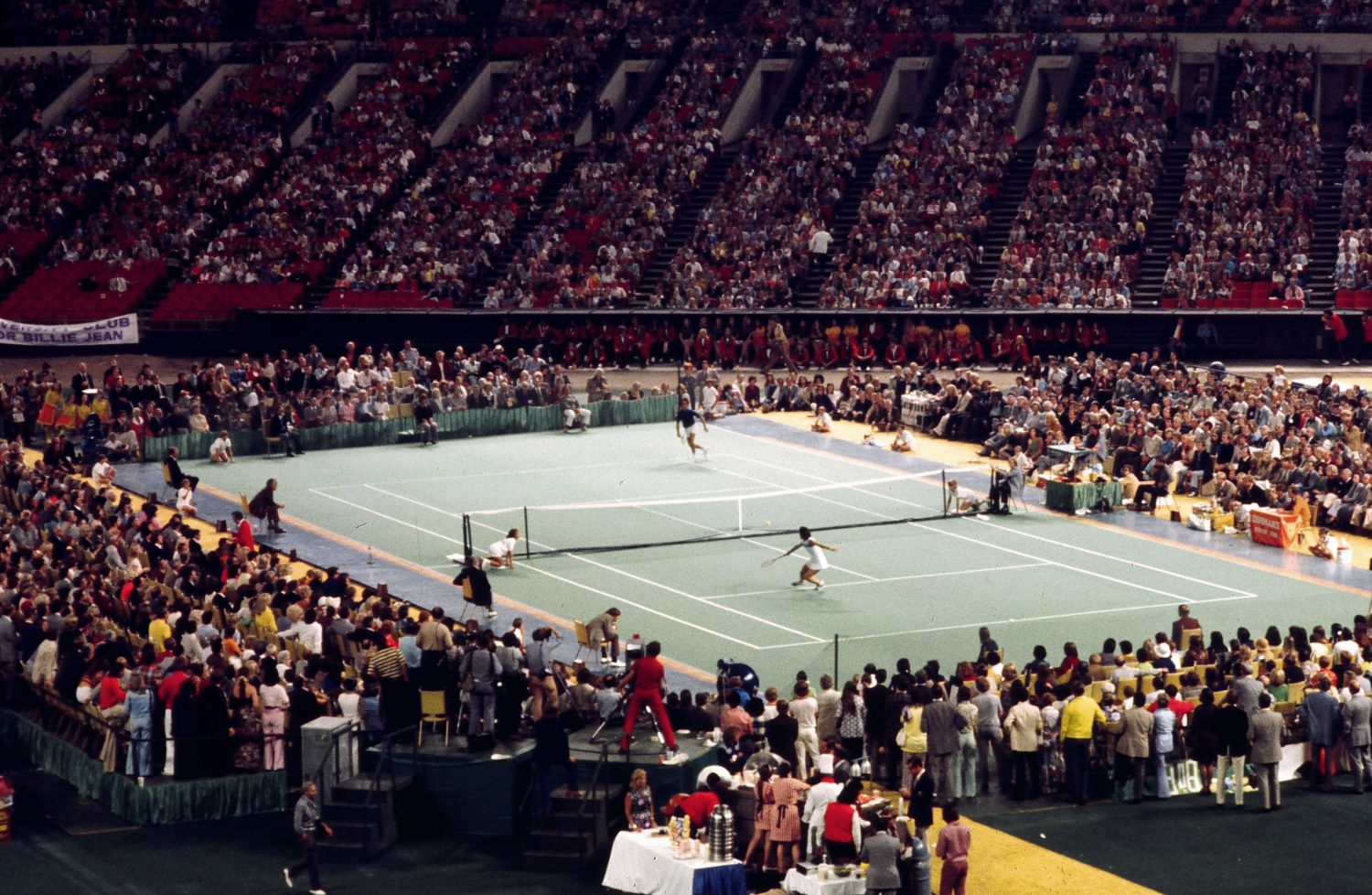

2. Casino Royal

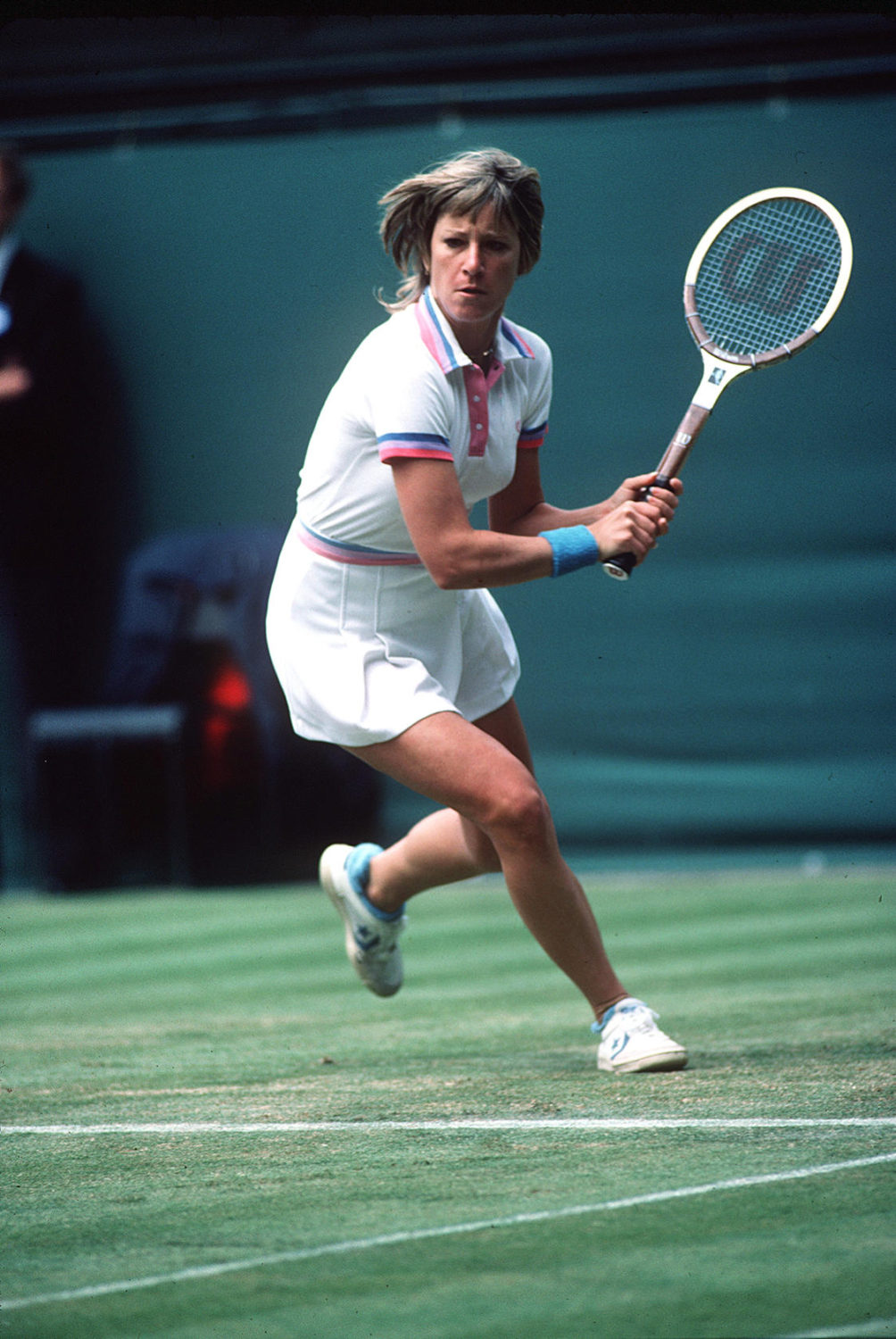

Tel un joueur de casino, visage illisible, masqué de sa fameuse « poker face », Federer est connu pour être le maître du masquage, ce qui a déstabilisé tant d’adversaires par le passé. « Roger peut faire chaque service avec le même lancer de balle, et avec une extrême précision, c’est pourquoi il est si difficile de jouer contre lui. Vous ne savez pas où la balle va aller, et là, tout à coup, il touche la ligne (…) Roger lance la balle en l’air, et vous guettez un signe, mais le lancer est le même, la position du corps est la même, où qu’il dirige sa balle. Et au tout dernier moment, Roger change et envoie la balle où bon lui semble ». Ces propos de Toni Nadal témoignent de l’extrême difficulté qu’ont ses adversaires à lire son service. Federer possède, en effet, cette capacité à réaliser un lancer de balle identique et à modifier l’inclinaison de sa raquette juste avant l’impact en fonction du type d’effet et de la zone souhaitée (figure 2) grâce aux actions de son avant-bras et de sa main, capables de faire tomber la foudre comme dans Opération Tonnerre.

3. Skyfall

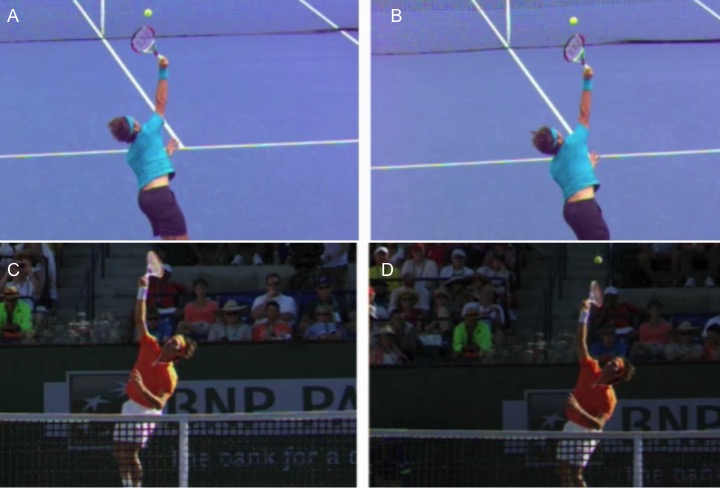

Chez Federer tout part des jambes, et quand vous êtes au retour le ciel peut vous tomber sur la tête ! Techniquement, son service est un petit bijou qui mériterait sa place dans Les Diamants sont éternels. Son jeu de jambes est très souvent loué pour sa qualité de déplacements et son côté aérien en fond de court. Il en va de même au service. La performance du service du Suisse réside en grande partie dans l’action de ses jambes, véritable rampe de lancement pour se propulser vers l’impact. Au départ du mouvement, les appuis écartés lui fournissent une base d’équilibre importante. La flexion des genoux et des chevilles lui permet d’aller chercher énormément d’énergie dans le sol (figure 3).

Il exploite ensuite cette énergie lors de la poussée de ses jambes, tellement explosive qu’elle le fait très largement décoller du sol. Au service, la poussée des jambes se situe à un double niveau : genoux et chevilles. Beaucoup de joueurs présentent une extension explosive des genoux mais pas toujours des chevilles. La position caractéristique de Federer, pieds en l’air, pointes de pieds orientées vers le sol, témoigne de sa capacité à exploiter complètement l’extension de ses chevilles pour se propulser vers la balle (figure 4).

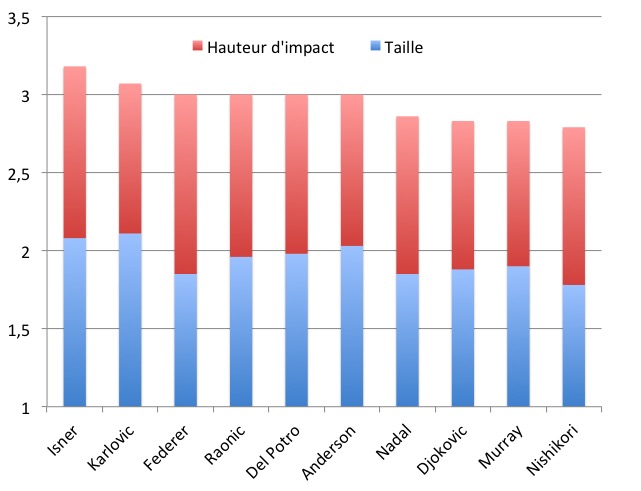

Sa poussée des jambes est si performante qu’il touche la balle à près de 3 m du sol, soit aussi haut que Milos Raonic, Kevin Anderson ou encore Juan Martin Del Potro pourtant bien plus grands que lui (figure 5). Federer semble planer au-dessus du court.

4. Rien que pour vos yeux

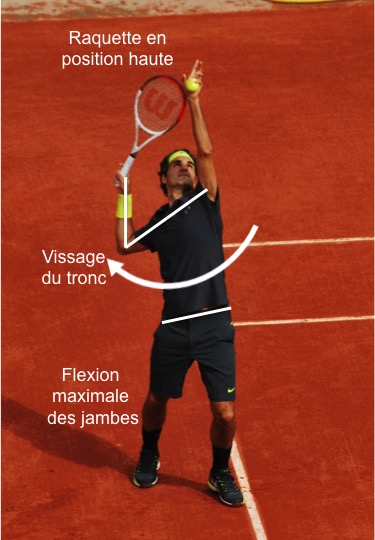

Esthétiquement, le service de Federer s’approche de la perfection. « Tout ce qu’il fait est beau, décrit Stan Wawrinka. Son jeu est une partition, c’est magnifique. » Pendant son lancer de balle, sa main gauche monte parallèlement à la ligne de fond de court. La position d’armé est atteinte pile au moment où il fléchit au maximum ses jambes : la synchronisation est parfaite ! Cette position d’armé est exemplaire (figure 6) : raquette en position haute, avant-bras perpendiculaire au sol, coude fléchi, lignes des épaules et des hanches inclinées, bras libre en direction de la balle. Ensuite, le rythme de sa frappe s’accélère et toutes les actions du corps s’enclenchent parfaitement les unes avec les autres jusqu’à violemment impacter la balle : poussée des jambes, descente de la raquette dans le dos pour la prise de vitesse, dévissage du tronc, descente contrôlée du bras libre, extension du coude, flexion du poignet, pronation de l’avant-bras et rotation interne de l’épaule.

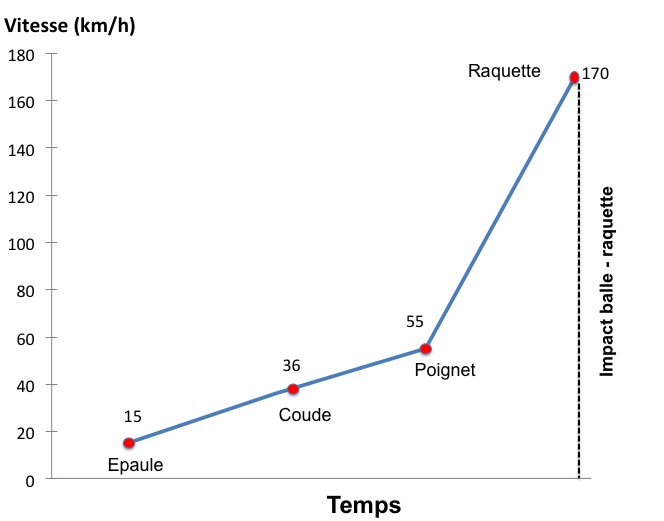

En biomécanique, le service est très souvent assimilé à une chaine qui commence par l’action des membres inférieurs, se poursuit par celles du tronc et se termine par le bras qui tient la raquette. Federer coordonne parfaitement les différents segments et les nombreuses articulations de son corps grâce à un timing optimal qui permet un transfert d’énergie et une augmentation progressive de la vitesse de ses articulations depuis ses appuis jusqu’à sa raquette. Pour produire la vitesse la plus importante possible à l’extrémité d’une chaîne de segments (c’est à dire au niveau de la raquette à l’impact de la balle), il existe un principe biomécanique selon lequel les vitesses des différentes articulations du corps augmentent progressivement et s’additionnent, en quelque sorte, tout au long du mouvement. Le suisse respecte parfaitement ce principe (figure 7) lui permettant d’atteindre une vitesse de sa raquette estimée à près de 170 km/h en première balle au moment de l’impact. Visuellement, le geste du service de Federer donne une impression de facilité.

5. Mourir peut attendre

« Rodge est capable de s’arracher, de repousser ses limites comme très peu de joueurs, fait remarquer Yves Allegro. Mais parce qu’il ne le montre pas, parce qu’il se met minable avec la classe de James Bond, cela passe inaperçu .» Sa longévité exceptionnelle dans les hautes sphères du tennis mondial tient peut-être en partie à son efficience gestuelle. Fluides, rythmés et dépourvus de toute action inutile ou parasite, les mouvements de son corps au service semblent limiter sa dépenser d’énergie. Un maximum de performance pour un minimum d’énergie apparaît comme un autre secret de la légende Federer, toujours vivante. Alors que le Spectre de sa retraite approche, Federer, qui a annoncé devoir subir une troisième opération chirurgicale de son genou droit en août 2021, tente de repousser une nouvelle fois les limites, prce que Demain ne meurt jamais.