Voyage au centre de la terre

Par Bastien Guy

Théâtre du premier gros rendez-vous de la saison sur ocre, le Rolex Monte-Carlo Masters est une étape attendue et incontournable dans le calendrier. À quatre mois du lancement de la 115e édition du tournoi, le prestigieux Monte-Carlo Country Club nous a ouvert les portes de son paradis terrestre lors de l’intersaison en décembre. Sous son doux soleil hivernal, le MCCC vit au rythme des balles échangées entre ses adhérents et des semelles crissantes de plusieurs stars du circuit, venues répéter leurs gammes avant de s’envoler pour Melbourne. Immersion sur le Rocher et ses relations privilégiées avec l’ATP, où modernité et tradition se confondent depuis plus d’un siècle.

Tous les aficionados de la balle jaune qui ont eu la chance de se rendre en Principauté pour y découvrir le Masters 1000 de Monaco vous diront la même chose. Ce tournoi est définitivement à part. Bien gardé derrière les murailles de pierre qui l’entourent, le cadre idyllique du Monte-Carlo Country Club se découvre. Nichées au pied du Rocher, où il n’est pas rare d’apercevoir des parapentes virevolter depuis les tribunes, les terres battues rougeoyantes du MCCC sont bordées par le bleu céruléen de la Méditerranée. Le tout sous les rayons du soleil ardent de la Côte d’Azur. Bref, un véritable jardin d’Eden tennistique planté au beau milieu de la French Riviera. « Je me souviens d’une anecdote amusante partagée avec le directeur de Wimbledon qui a pour habitude de venir assister au tournoi. Si je lui reconnaissais bien volontiers que son Grand Chelem était le temple du tennis, je lui disais qu’il ne pouvait pas avoir le Queen Mary 2 (ndlr : un célèbre paquebot de 345m de long) à seulement quelques centaines de mètres du club ! », raconte entre deux éclats de rire Alain Manigley.

La S.M.E.T.T. : la société derrière le succès du Rolex Monte-Carlo Masters

Président de la S.M.E.T.T. depuis 2005, (la Société Monégasque pour l’Exploitation du Tournoi de Tennis), il dirige l’entreprise qui s’occupe d’organiser le Masters 1000 de Monaco : « Nous avons une petite activité en Principauté où l’on s’occupe notamment du tirage au sort du tournoi, d’exhibitions, d’événements promotionnels comme le traditionnel gala de la Grande Nuit du Tennis qui se déroule dans la Salle des Etoiles du Sporting Monte-Carlo. Il y a un tas de manifestations de ce genre mais le volume principal de notre activité se situe à Roquebrune sur les terrains du Country Club », détaille le patron de la société. Et comme le rappelle si bien celui qui est « presque né ici », les deux entités composent main dans la main pour proposer le meilleur des accueils et des rendez-vous à ses acteurs. « Notre société est en charge de tout ce qui touche au marketing et au sponsoring. Tout ce qui était impossible à assumer pour une association. Ce qui n’empêche pas cette dernière d’être collaboratrice de la S.M.E.T.T. sur le plan technique ainsi que pour l’entretien des courts. Nos 21 terres battues sont refaites fréquemment avec le plus grand soin. »

Les plus fins observateurs l’auront remarqué en se baladant dans les allées du site de 35 000 m2. L’éclat de l’ocre monégasque est rigoureusement identique à celui de la Porte d’Auteuil. Une qualité 100 % Grand Chelem acquise grâce au travail de fourmi des agents d’entretien du club, sans cesse sur le qui-vive. Autre particularité qui contribue grandement au charme de l’événement, la facilité d’accès aux courts d’entraînements ainsi que leur extrême proximité entre eux. Les joueurs de tennis seraient-ils relégués au rang de banals individus au pays du tapis rouge et des célébrités ? Difficile à dire mais toujours est-il qu’il est parfaitement normal à Monaco de jongler avec le coup droit bestial de Rafael Nadal sur le 7, son terrain fétiche, et un Novak Djokovic décontracté répétant ses gammes de revers sur le court voisin, pendant que le reste du Top 10 règle la mire à seulement quelques mètres de là. Le tout avec une vue imprenable et dégagée sur toutes ces stars. Une situation qui relèverait du plus grand des fantasmes à Roland-Garros où la moindre apparition d’un top player entraîne de véritables émeutes dans les travées.

À la fois club et tournoi : les deux facettes du MCCC

Dans les années 60, Željko Franulović était un de ces joueurs. 5e mondial à son top, le Yougoslave, quand cette nation existait encore, avait fait vibrer le public parisien en 1970 en atteignant la finale contre le Tchécoslovaque Jan Kodeš (défaite 6-2 6-4 6-0). « À cette période, j’ai commencé à obtenir des bons résultats en me frottant à plusieurs légendes du circuit comme Rod Laver, John Newcombe ou Tony Roche », se remémore le vétéran au revers à une main toujours aussi élégant. Quelques mois avant son magnifique parcours Porte d’Auteuil, le spécialiste de la terre s’était illustré sur le Rocher en remportant le tournoi, avant d’en devenir le directeur quatre décennies plus tard : « Après quelques années passées au sein du management de l’ATP, j’ai repris le leadership du Masters 1000 de Monte-Carlo en 2005. »

Avec une affluence moyenne de « 135 000 spectateurs » et une année record enregistrée en 2017 pour la Décima de Rafa Nadal, le rendez-vous monégasque connaît un franc succès depuis sa création en 1928. À seulement dix kilomètres de la première bourgade italienne, le tournoi est envahi le temps d’une semaine par une armada de Transalpins. Où que vous soyez, des gradins du Court Rainier III à ceux du Court des Princes, particulièrement apprécié des puristes, en passant par les travées du complexe, cette touche de Commedia dell’arte parfume l’atmosphère de ce Masters 1000 pas comme les autres. Pour le plus grand plaisir de son plus fidèle représentant, le théâtral Fabio Fognini, dont l’applaudimètre à Monaco est identique à celui de son roi Rafael Nadal. « J’ai souvent dit que j’avais l’impression de jouer ici comme si j’étais à domicile étant donné que nous sommes très proches de l’Italie. C’est aussi l’occasion de voir ma famille et mes amis qui ne voyagent pas le reste de l’année », avait lâché le voisin du Monte-Carlo Country Club (Fabio est né à Sanremo, à seulement une heure de route du MCCC qu’il connaît par cœur depuis son adolescence), lors du tirage au sort de l’édition 2020. L’année précédente, le fantasque Italien levait les yeux au ciel, hilare, en remportant le plus gros trophée de sa carrière face à Dušan Lajović dans un central en fusion aux airs de San Siro.

Bijou d’esthétisme, le Court Rainier III fait partie des enceintes les plus majestueuses de la planète tennis. Avec sa capacité de 10 000 places et ses quatre tribunes étendues, le stade offre une vue sans égale sur les stars du circuit et sur l’onde argentée de la Méditerranée qui se reflète derrière eux. Mais pour obtenir un résultat aussi somptueux, cette configuration particulière demande une sacrée prouesse architecturale en amont. « La compétition se déroule dans un club de tennis, d’où la nécessité de le transformer en peu de temps en site d’un des plus prestigieux Masters 1000 du circuit. Nos équipes commencent donc les travaux de cette métamorphose à peu près deux mois et demi avant le début du tournoi en montant les tribunes de divers courts et en construisant une multitude d’espaces dédiés à nos joueurs, sponsors, médias et visiteurs (villages VIP et public, restaurants, zones d’animations pour les enfants, etc.) », explique Željko Franulović avant que son associé Alain Manigley ne surenchérisse : « Parmi les grands tournois du monde, nous sommes les seuls avec Wimbledon à être un club qui abrite un grand événement tennis. C’est une spécificité rare. » Une singularité, parmi tant d’autres, qui fait du Rolex Monte-Carlo Masters « the place to be » pour tous les passionnés de tennis au mois d’avril.

Un club de tennis (presque) comme les autres

Quelques mois avant de devenir l’épicentre de la planète tennis et d’inaugurer la saison sur terre battue, le même écrin est à peine reconnaissable dans sa forme traditionnelle. Tapis dans l’ombre du village publicitaire et des différentes tribunes lors de la dizaine monégasque, les terrains cachés du Monte-Carlo Country Club se dévoilent sous la douceur du mois de décembre. Entouré par les imposantes tribunes latérales, Italie et Monaco, durant le mois d’avril, le Court Central partage son emplacement de choix le reste de l’année avec deux autres terres battues. D’ailleurs, sur l’une d’entre elles se dessine une silhouette bien connue du tennis français. Celle de Virginie Razzano. Retraitée des courts depuis 2018, la Dijonnaise a vite renoué avec ces derniers en enfilant la casquette d’entraîneuse pour sa reconversion. Forte de son expérience d’ancienne 16e joueuse mondiale, Virginie fait partie des huit moniteurs et professeurs de tennis du MCCC. Ce jour-là, elle dispense un cours individuel à l’un des 2067 licenciés de l’association.

« On connaît le club par le prisme de son événement phare et prestigieux, le Rolex Monte-Carlo Masters, mais il ne faut pas oublier que c’est avant tout un club de tennis comme les autres, avec des structures de pratique conçues pour le bien-être des joueurs », rappelle son directeur Eric Seigle. Classé -4/6 à 18 ans, le Niçois de naissance a fait ses classes aux États-Unis dans une université en Californie pour parfaire son bagage tennistique et professionnel : « J’étais un des premiers joueurs français négatifs à partir aux USA. C’était novateur à l’époque, cela n’existait pas. » De retour de son périple chez l’Oncle Sam avec un double diplôme en poche, Eric Seigle travaille d’abord sur Nice avant de saisir une opportunité en or qui se présente à lui : « J’ai été recruté par le Monte-Carlo Country Club en 1998. J’ai été d’abord attaché de direction, directeur-adjoint puis enfin directeur principal. » Depuis 2018, celui qui a succédé à Francis Truchi, l’ancien maître emblématique des lieux, tient les rênes d’un Country Club dont la vie est bien plus riche qu’il n’y paraît. « Notre club est similaire en tous points à n’importe quelle autre association en France. Nos adhérents sont licenciés à la FFT ainsi qu’à la fédération monégasque. Nous avons une école de tennis le mercredi avec une section tennis et une section tennis multiactivités. Tout cela regroupe environ 200 enfants. » Pour les plus motivés d’entre eux ainsi que les moins jeunes, un traditionnel tournoi intermembres en simple et en double est organisé « entre mai et septembre ». En plus de cette compétition amicale, le MCCC abrite également deux épreuves officielles amateurs, l’une au mois de juillet, « un Open junior qui rassemble 350 participants entre 9 et 16 ans », et l’autre au mois d’août « limitée aux troisièmes séries » qui comporte autant d’inscrits. Sur le volet compétition, le club monégasque est aussi présent sur tous les fronts comme le souligne Eric Seigle : « Que ce soit chez les messieurs ou bien les dames, on participe aux championnats par équipe en Seniors Plus. Nous avons aussi une équipe masculine engagée en Nationale 1 ainsi qu’une équipe féminine en Nationale 3. »

Si le MCCC est bien représenté dans les sphères du tennis amateur, il est également le berceau de plusieurs compétitions mondiales dans l’ombre de son Masters 1000. « Depuis octobre 2021, la Fédération monégasque de tennis organise au Country le Tennis Europe Junior Masters qui rassemble les huit meilleurs joueurs du circuit, garçons et filles, de moins de 14 ans et de moins de 16 ans. Enfin, nous allons accueillir également une épreuve de Coupe Davis au mois de mars », précise le directeur du club presque centenaire.

Un patrimoine historique légendaire

Il est d’ailleurs l’heure de poursuivre la visite guidée de ce dernier. Toujours bercé par cette quiétude hivernale, il est tentant de profiter du panorama à la table du restaurant « Le Club House » qui longe le chemin principal. Quelques mets raffinés plus tard, la promenade peut reprendre en direction d’un autre endroit incontournable du complexe. Placardé sur un pan entier de mur, le grand tableau du tournoi qui retrace l’édition précédente est impossible à rater. Inscrit en lettres dorées, le nom de Stefanos Tsitsipas, couronné en 2021, est désormais lié à jamais à l’histoire de Monaco. En remportant ici le premier Masters 1000 de sa carrière, le Grec a rejoint le panthéon des légendes qui se sont imposées sur le Rocher. Ilie Năstase et son triplé de 1971 à 1973, le doublé de Björn Borg en 1979 et 1980 et celui de Guillermo Vilas les deux années suivantes… Bref, un palmarès XXL qu’une des façades du club-house énumère par ses gravures.

Ce souffle du passé est une des composantes principales de l’architecture des lieux. Et c’est au premier étage du bâtiment qu’il est le mieux conservé. En effet, c’est ici que l’on retrouve les vestiaires dames et messieurs qui n’ont pas bougé d’un iota depuis la construction de l’édifice en 1928. Le bois orne toujours les casiers encore étiquetés des joueurs de jadis. Tout un symbole pour ce temple du tennis qui porte un héritage historique aussi grand que les champions qu’il a vus naître.

« C’est un tournoi de longue date qui remonte à 1897 pour sa première édition », se remémore Alain Manigley qui est aussi secrétaire général du Monte-Carlo Country Club. Avant cela, le « Lawn Tennis de Monte-Carlo », le tout premier club de la Principauté, a été inauguré sur les caves de l’Hôtel de Paris en 1893. Après un premier déménagement en 1905, le club change à nouveau d’adresse seize ans plus tard en raison de l’expansion urbaine et immobilière de la ville. « Il a été déplacé à Beausoleil au-dessus d’un garage automobile doté de trois courts. Il portait le nom de la Festa Country Club », conte l’encyclopédie du tennis monégasque avant de continuer son récit : « On y a vu Suzanne Lenglen et de nombreux autres champions de l’époque s’y succéder. »

Avec son style inimitable sur le court, la « Divine » séduira un riche mécène américain, George Pierce Butler, passionné de tennis. À tel point que le milliardaire jugera le Club de la Festa indigne de son talent : « ll lui faudrait un écrin à la hauteur de son statut de star et non pas le simple toit d’un garage », lâche-t-il à l’époque. « Il était en profonde admiration devant Lenglen. C’est pourquoi il a décidé, en convainquant les autorités de la ville, de créer un grand club prestigieux doté d’un environnement magnifique », explique Alain Manigley. C’est ainsi que le Monte-Carlo Country Club a vu le jour en 1928, inauguré en grande pompe par Son Altesse Sérénissime le Prince Louis II de Monaco.

Quelques décennies plus tard, la fille Butler, Gloria, reprend dans les années 70 l’œuvre débutée par son père. « Elle est parvenue à préserver ce club malgré l’érosion du temps. Grâce à elle, celui-ci a pu survivre et mieux encore, il n’a cessé d’évoluer et de rayonner », souligne le président de la S.M.E.T.T.

En 1972, à la demande de S.A.S le Prince Rainier III, la Princesse Antoinette accepte de prendre la présidence du club et sa fille la Baronne Elizabeth-Ann de Massy la vice-présidence. Jusqu’à son dernier souffle en juin 2020, celle-ci se sera donnée corps et âme au développement de ce joyau tennistique. « C’est elle qui m’a fait rentrer dans le comité de direction du club. Nous étions très proches. Elle a été présidente pendant 40 ans au Country. Elle y a consacré sa vie pour en faire quelque chose de magnifique. Je lui rends cet hommage parce que c’est grâce à elle que nous en sommes là », conclut Alain Manigley.

L’adresse prisée des pros lors de l’intersaison

Si l’héritage que la baronne de Massy a laissé derrière elle fait le bonheur des adhérents du MCCC, il est également un bien précieux pour les stars du circuit. C’est un secret de Polichinelle, Monaco est le lieu de résidence prisé des tennismen. Parmi les membres du Top 10, huit ont choisi le Rocher pour poser leurs valises. Paradis fiscal, décor de carte postale, conditions météo au top… Vivre en Principauté présente de multiples avantages. S’ils passent la majeure partie de l’année à arpenter les quatre coins du monde, les champions aiment s’octroyer une parenthèse bien méritée lors de l’intersaison en profitant des infrastructures dernier cri du Monte-Carlo Country Club. Ainsi, ceux qui auront la chance d’être sur place pendant le mois de décembre pourront croiser dans les allées Alexander Zverev juché sur sa trottinette électrique ou encore un Grigor Dimitrov à la cool, attablé au restaurant du club après une session d’entraînement.

Si l’atmosphère qui se fait ressentir est donc moins intense qu’un cinquième set en Grand Chelem, il ne faut toutefois pas croire que les joueurs sont là pour se la couler douce. Tout au fond du Country Club, ils perdent des litres de sueur sur les deux uniques courts en dur du complexe. « On les refait de manière fréquente. On essaye de proposer des terrains avec une qualité semblable à ce qu’ils peuvent retrouver sur le circuit, que ce soit aux États-Unis ou en Australie », explique Eric Seigle.

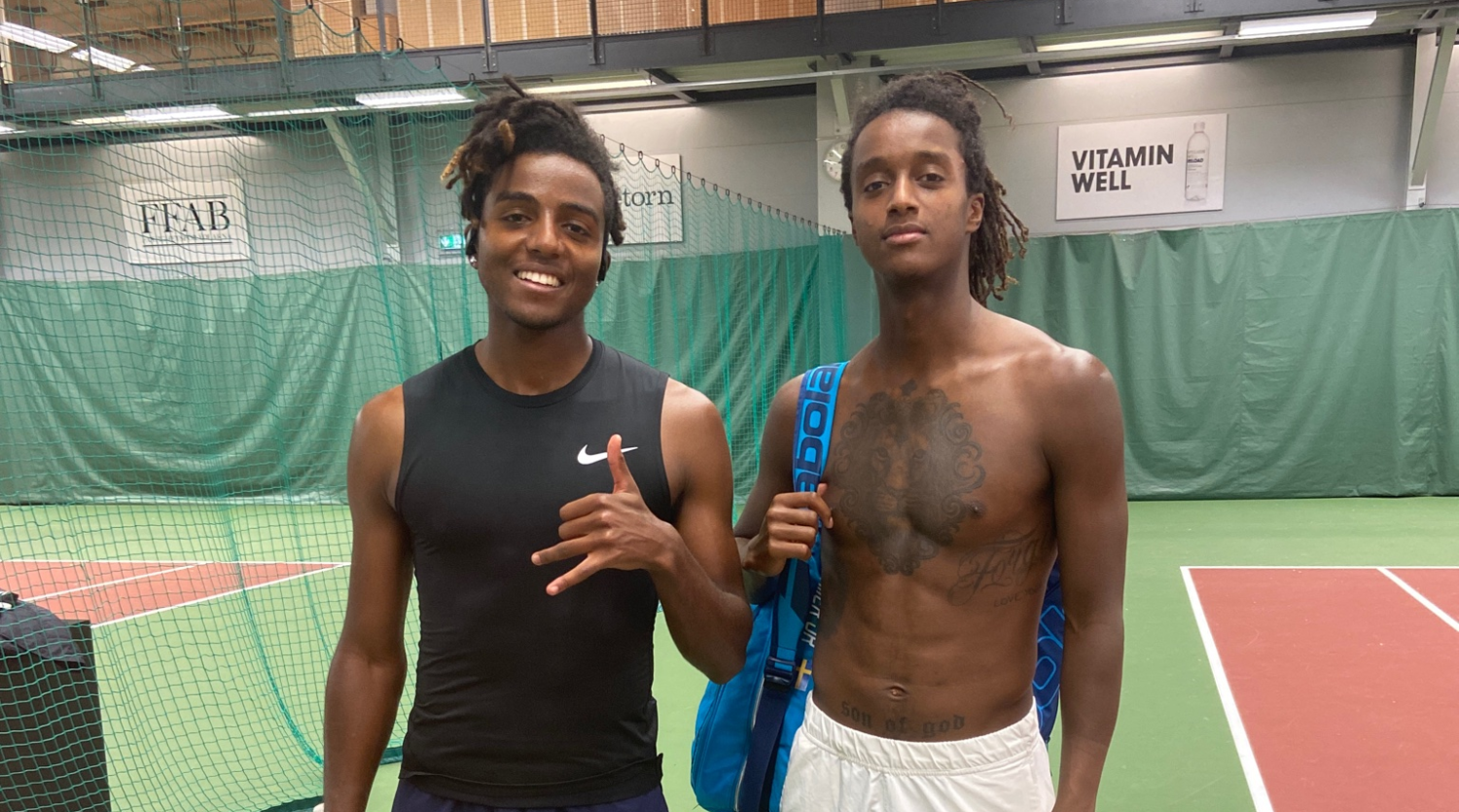

En effet, ces joueurs résidents ont pris pour habitude de faire crisser leurs semelles au MCCC avant de s’envoler pour Melbourne, théâtre de la première levée du Grand Chelem. Et s’il y en a un qui n’a pas fait semblant de maltraiter la balle avant l’entame de cet exercice 2022, c’est bien Félix Auger-Aliassime. Certains diront qu’il est facile de refaire le film après le début de saison tonitruant du Canadien, épatant quart de finaliste à l’Open d’Australie et vainqueur de son tout premier titre sur le circuit à Rotterdam, mais le degré d’implication et la lourdeur des frappes du protégé de Frédéric Fontang laissaient déjà présager de belles choses. Impressionnant de puissance, le Québécois a cassé bon nombre de cordages lors de sa préparation hivernale. Félix pouvait se le permettre puisque ses cadres, comme tous ceux de ses homologues, atterrissaient à une centaine de mètres de là dans le Pro Shop, la boutique du MCCC, où les petites mains de Nawal Kawtar s’agitent à vive allure.

Étudiante en droit la semaine à Nice, Nawal est cordeuse le week-end au prestigieux Monte-Carlo Country Club. « En tant que passionnée de tennis, j’étais une habituée des lieux et du tournoi en avril. En 2020, le club recherchait quelqu’un, donc c’est tout naturellement que j’ai postulé et j’ai eu la chance d’être prise », raconte-t-elle, sourire aux lèvres, tout en achevant les derniers nœuds de la raquette d’Alexander Zverev, venu un peu plus tôt dans la journée. Sasha, Félix, Grigor ou même Novak… Tous vont la voir en personne pour lui remettre leur outil de travail. « Ma toute première raquette était celle de Djokovic. Il était venu en personne me voir avec son coach en me demandant une tension à 27 kilogrammes », explique Nawal, des étoiles encore plein les yeux, avant de poursuivre son incroyable anecdote : « J’avais l’impression de faire une opération à cœur ouvert et d’être une chirurgienne tellement j’étais stressée (rires) ! Il faut savoir que les pros sont très méticuleux avec leur matériel et qu’ils ressentent réellement la sensibilité de la tension. C’est une espèce de sixième sens qu’ils ont tous. »

En contact régulier avec les stars du circuit, cette privilégiée mesure la chance (qu’elle a provoquée) d’exercer cette activité dans un des plus beaux clubs de la planète : « Tout le monde me dit que j’ai la plus belle vue de bureau au monde (rires) ! C’est un métier où l’on se sent utile. Et ce qui me rend aussi très fière, c’est d’être une femme dans un milieu globalement dominé par les hommes. C’est assez atypique ! »

Monaco et l’ATP : une histoire de longue date

Grâce à Nawal et aux équipes du Monte-Carlo Country Club, les pros ne manquent de rien pour affiner leurs derniers réglages avant de mettre le cap vers l’hémisphère sud. « C’est une relation que nous avons avec les joueurs qui sont résidents à Monaco. On se fixe un objectif tous les mois de décembre pour leur proposer un accueil privilégié en partenariat avec l’ATP », explique Eric Seigle, le directeur du MCCC. À seulement quelques mètres de son bureau, de l’autre côté de la rue, au 74 Boulevard d’Italie, se situe le siège européen de l’Association Of Tennis Professionnals. Une adresse loin d’être anodine. « Lorsque l’ATP Tour a été créée en 1990, j’étais un ancien joueur et un organisateur de tournois. J’ai été élu membre d’un comité chargé d’agencer le nouveau circuit et le nouveau calendrier », rappelle Željko Franulović avant de préciser le sens de sa démarche : « Dans le début des années 90, j’ai été missionné pour trouver et structurer un centre administratif de l’ATP en Europe. Avec tous ses avantages à la fois géopolitiques et sportifs, nous avons rapidement choisi Monaco où je faisais partie du premier senior management de l’ATP Tour. »

S’il est désormais aux commandes du Rolex Monte-Carlo Masters en tant que directeur depuis 2005, le Croate a participé grandement à la refonte de la grande instance du tennis professionnel. Dans son sillage, Simon Higson, responsable de la communication au sein de l’ATP, a récupéré le flambeau : « J’ai déjà une longue carrière derrière moi avec de nombreux rôles occupés à l’ATP. En 2004, j’ai passé un an à Monaco puis j’ai déménagé dans notre bureau général à Londres pendant plusieurs années avant de revenir en Principauté. » L’Anglais, qui maîtrise la langue de Molière à la perfection, rappelle que le Rocher est le carrefour idéal de la planète tennis : « L’Europe est vraiment la pierre angulaire de l’ATP Tour. Nous avons environ 40 tournois organisés sur le Vieux Continent. Le bureau a été mis en place à Monaco car c’est un point de contact stratégique qui permet de gérer les relations et de faciliter les échanges avec les tournois et les joueurs. »

Chaque année, Simon Higson et ses collègues de l’ATP travaillent main dans la main avec le Monte-Carlo Country Club pour garantir aux stars du circuit une préparation optimale. « Nous organisons un programme d’entraînement hivernal. C’est l’une des façons de les impliquer pendant l’intersaison et de s’assurer qu’ils ont tout ce dont ils ont besoin. » Grâce aux multiples infrastructures à la pointe des alentours, les résidents de la French Riviera ne manquent de rien : « Ils s’entraînent régulièrement ensemble sur les courts du Monte-Carlo Country Club. Ils ont également à disposition le Stade Louis II pour réaliser leur préparation foncière. Pour l’aspect tennis, il y a aussi d’autres lieux de prestige dans la région comme la Mouratoglou Academy ou le Piatti Tennis Center situé à Bordighera. »

Si l’ATP est aux petits soins de ses pensionnaires l’hiver, elle redouble également d’imagination pour faire la promotion du Masters 1000 de Monaco et de ses acteurs au mois d’avril. « Nous avions organisé une petite exhibition entre Murray et Djokovic sur la place du Casino en 2013. Nous avons eu aussi des joueurs sur des bateaux. Ces événements fournissent toujours une belle toile de fond pour promouvoir le tournoi et l’ATP Tour. C’est quelque chose que nous nous efforçons de faire année après année », souligne Simon Higson.

Selon lui, les clés de ce succès résident dans l’alchimie qui règne entre le Monte-Carlo Country Club et l’ATP depuis de longues années : « Franulović était à la tête du bureau de l’ATP avant de prendre les rênes du Rolex Monte-Carlo Masters. Il y a aussi Chris Kermode, l’ancien président de l’ATP, qui travaille maintenant comme consultant officiel pour le tournoi. Même chose pour David Massey, l’actuel co-directeur de la compétition, qui a œuvré de longues années au sein de l’ATP. Il y a un lien étroit entre les personnes qui étaient auparavant à l’ATP et maintenant au tournoi. Cette relation spéciale contribue au charme de l’épreuve. »

Acropole du tennis mondial, domaine des dieux de la balle jaune, écrin idyllique entre ciel azuréen et Méditerranée, le Monte-Carlo Country Club et son tournoi grandiose et intemporel restent un lieu mythique qui fait rêver tous les passionnés de tennis, amateurs comme professionnels, depuis presque cent ans. Dans un cadre paradisiaque, presque irréel, ses terres battues chargées d’histoire sont le théâtre séculaire de combats épiques entre Titans, Dieux, demi-dieux et simples et courageux mortels osant défier les rois de l’Olympe.

Au-delà de ses apparences de forteresse inaccessible, de club prétendument réservé à une élite, le MCCC est un lieu étonnamment populaire, cosmopolite, où se retrouvent dans une ambiance festive et décontractée tous les amoureux et connaisseurs de tennis, dans une très grande proximité avec leurs champions.

Dans ce Parthénon moderne, pas si éloigné de son ancêtre athénien, les simples humains ont ainsi le privilège incroyable d’approcher et côtoyer leurs dieux vénérés, seul endroit de la planète permettant cette rencontre impensable.

Article publié dans COURTS n° 12, printemps 2022.