Tie break tens

Dix points, ce n’est pas grand-chose,

encore faut-il les gagner !

Par Thomas Gayet

2016, au tournoi de Vienne. Goran Ivanisevic s’apprête à jouer Dominic Thiem et les travées sont pleines. Nous ne sommes ni dans un tournoi exhibition où les joueurs multiplient les facéties micro-cravate agrafé au polo, ni dans une dimension parallèle où Goran Ivanisevic aurait décidé de reprendre le chemin des terrains dix ans après sa retraite. Il s’agit bien d’un match de compétition – simplement, cette compétition est nouvelle en son genre et c’est un Tie Break Tens.

Le principe est on ne peut plus simple : huit joueurs (six lors des deux premières éditions) s’affrontent lors d’un mini-tournoi où chaque match est condensé en un tie-break de 10 points. Le premier à atteindre dix points avec deux points d’écart a gagné ; l’adversaire, lui, a perdu, mais vous l’aviez deviné sans doute.

Rien de nouveau sous le soleil ? Pas tout à fait. L’initiative Tie Break Tens a de quoi séduire. Le tennis moderne est traversé par deux débats incontournables et souvent confluents, façon querelle des anciens et des modernes : le premier oppose les tenants d’une ligne conservatrice (pourquoi changer ce qui a toujours existé) aux défenseurs d’un sport mouvant à même de s’adapter à une société en évolution, super tie break et no ad ; le second met aux prises des adeptes du tour classique, tournois agréés ATP, ITF ou WTA se battant pour présenter à leur public des joueurs attractifs, à l’avènement d’une scène exhibition où les joueurs font le show et l’argent le reste.

Tie Break Tens a le mérite de proposer une voie alternative. Depuis le début de l’aventure, initiée en 2015 à Londres peu après le Masters, son promoteur Gary Millner n’a eu de cesse de chercher à s’associer à des tournois homologués pour ne pas apparaître en concurrence avec le circuit traditionnel. Des tournois qui étaient par ailleurs demandeurs de nouveaux formats en marge de leur compétition principale pour attirer un public plus jeune, moins connaisseur et disposé à voir évoluer huit joueurs de premier plan au cours d’une même journée. Vienne en 2016, Madrid en 2017, Melbourne 2018, Indian Wells en 2019… En proposant une compétition complémentaire à l’endroit même où le circuit est réuni, en faisant preuve d’inventivité et d’adaptabilité, TB10 réussit à attirer les meilleurs joueurs (Nadal, Djokovic, Raonic, Dimitrov, Edmund, Murray pour ne citer qu’eux) et à offrir un vrai spectacle.

Car c’est bien aux joueurs que l’on doit le succès de TB10. Comment convaincre des Top 10 de participer à une compétition non officielle ? En proposant des dotations importantes, évidemment, mais pas que et pas comme on l’entend. Si les tournois exhibition sont connus pour leurs largesses façon cachet pour le showman, TB10 se présente comme une véritable compétition dont seul le gagnant remporte le gros lot : 250 000 dollars tout de même. Kyle Edmund, vainqueur en 2015 du tournoi aux dépens d’Andy Murray, doit à sa victoire au TB10 la moitié de ses gains sportifs de l’année. Pas anecdotique donc, mais l’essentiel n’est pas là. En insistant sur le format compétitif de l’événement, ses organisateurs offrent aussi aux joueurs un espace d’entraînement d’un genre nouveau et proche des conditions des matches officiels.

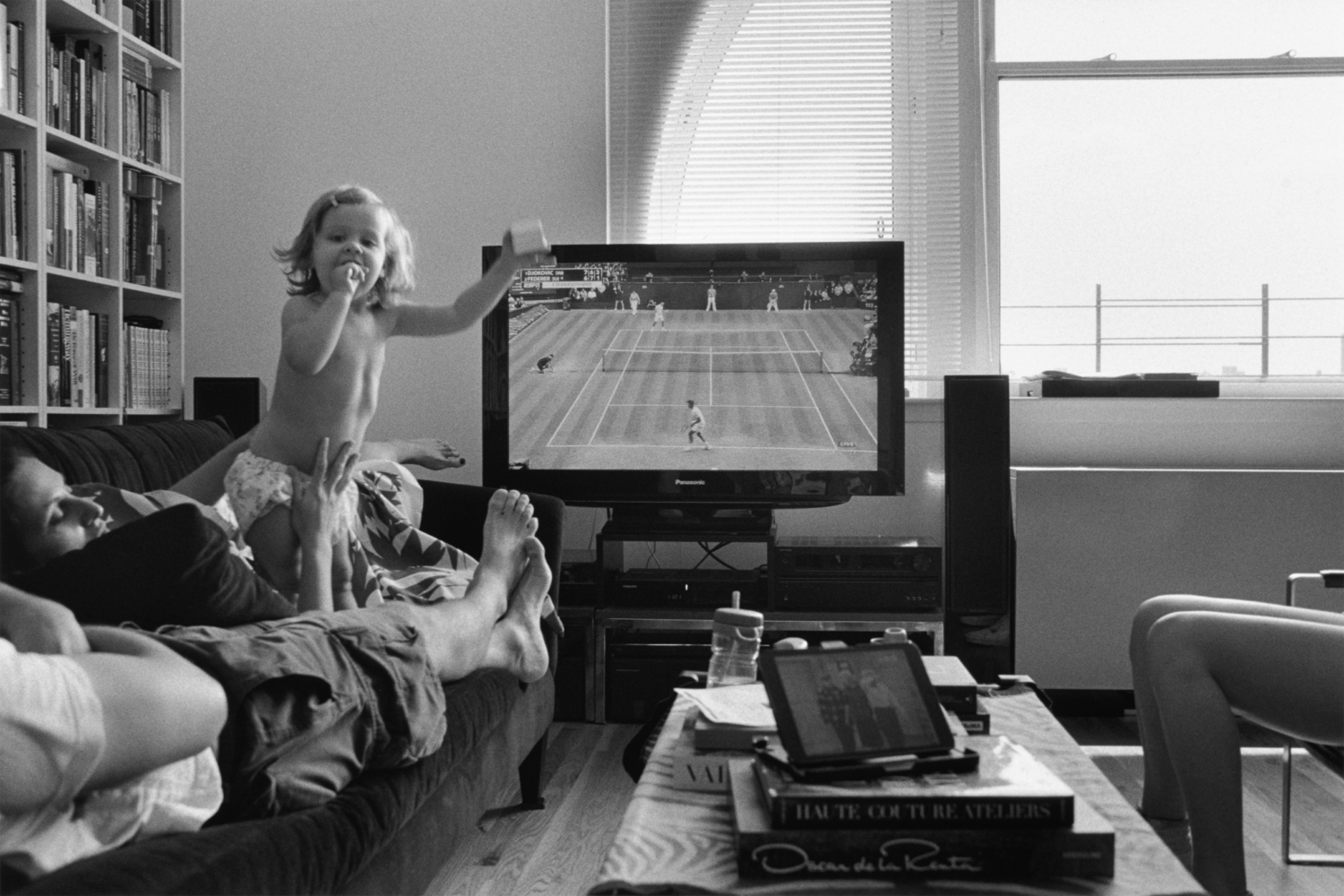

Cet aspect de TB10 est sans doute le plus intéressant pour le public : on lui offre la possibilité de voir jusqu’à huit champions dans une même journée, huit champions qui jouent pour de vrai loin de la logique d’économie physique qui prévaut lors des exhibitions. Plus passionnant encore, il permet, par son format resserré, de mettre aux prises des tennismen en activité et d’autres qui ont pris leur retraite.

On imagine mal Hewitt tenir trois sets contre Djokovic, mais n’aurait-il pas ses chances sur dix points, au cours d’une partie dont la durée n’excéderait pas une quinzaine de minutes ? Cette question insoluble du fan de tennis (« qui gagnerait au meilleur de sa forme ? Borg ou Federer ? », sorte de dérivé aussi absurde du débat hippopotame contre éléphant qui essaime la Cité de la peur) trouve ici sa réponse : sur dix points, Hewitt peut battre Djoko, et d’ailleurs il l’a fait. On sait l’amour du public pour les Trophées des Légendes : désormais, légendes d’hier et d’aujourd’hui peuvent se rencontrer dans un cadre réellement compétitif. On l’évoquait : Ivanisevic a perdu, mais il n’était pas loin.

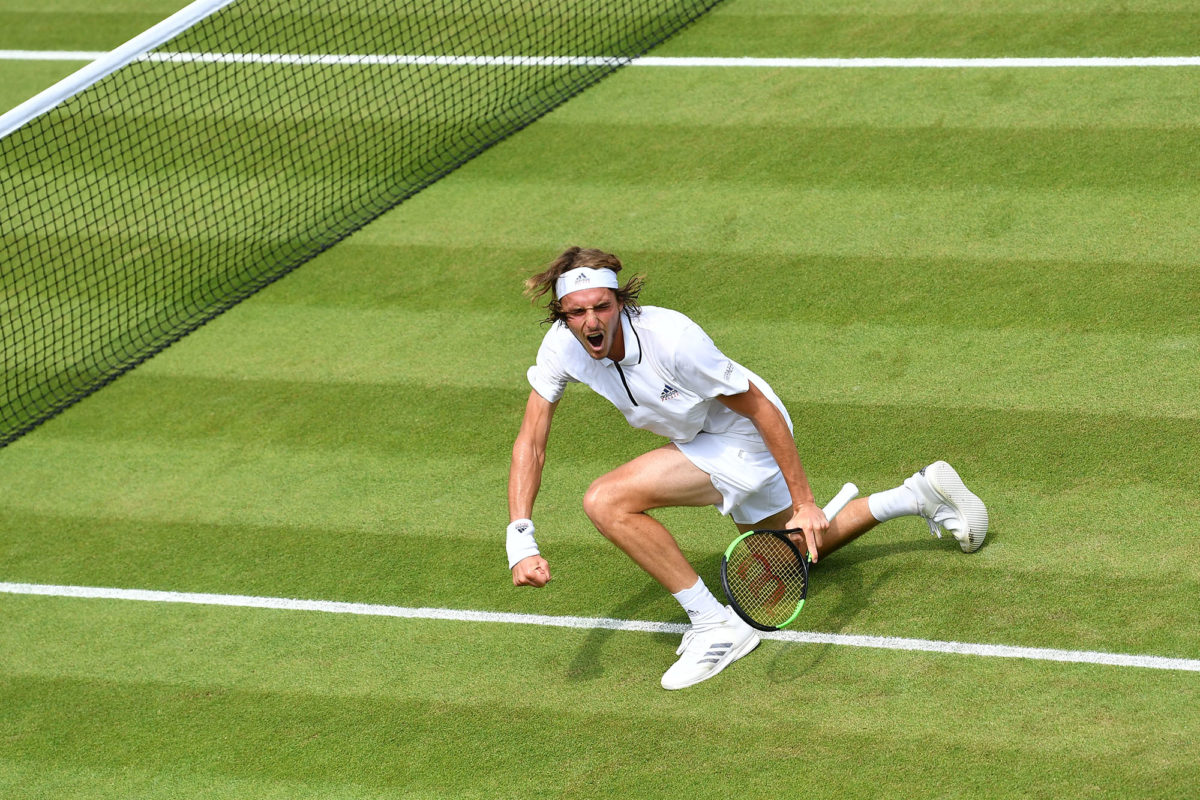

Ce format de dix points est au tennis traditionnel ce que le sprint est au marathon. On ne gagne pas un cent mètres en s’économisant. Prime à l’attaque, à la prise de risque, à l’ambition, au tennis champagne. C’est là aussi la force d’un concept qui oblige les joueurs à briller pour gagner, loin de la bagarre tactique auquel nous sommes habitués le reste de l’année. Le tennis offensif incarné par Edberg, Sampras ou Rafter pourrait y trouver une nouvelle jeunesse, d’autant que les duels inédits permis par ce format appellent à la confrontation d’approches générationnelles différentes du jeu. Résultat : ce n’est pas toujours le mieux classé qui gagne et les surprises sont plus nombreuses qu’à l’accoutumée.

Le temps court, c’est aussi la possibilité d’expérimenter. Vieux contre jeunes, donc, mais pourquoi ne pas aller plus loin ? Un TB10 féminin a été organisé à New York en 2018, remporté par Elina Svitolina ; aurait-elle ses chances au meilleur des dix points contre les joueurs du circuit masculin ? Depuis le temps que ce débat agite le petit monde du tennis, il serait temps d’y apporter des réponses. Si Serena et Roger s’affrontent un jour, il y aura bel et bien un gagnant : le public.

Article publié dans COURTS n° 5, été 2019.