« Au touchtennis, tu peux être Roger Federer ! »

Par Mathieu Canac

Enfants, les plus fougueux et moins disciplinés d’entre nous se laissaient parfois aller aux poussées d’adrénaline en bravant les règles du foyer familial pour jouer à la balle à l’intérieur de la maison. Transgression menant, plus ou moins régulièrement selon l’habileté de chacun, à l’accident suprême : le bris d’un vase. De quoi mériter une punition redoutée, aimable épée de Damoclès avec laquelle il était presque jouissif de flirter. Mais, à moins de parents dignes d’être interprétés dans Mindhunter, nul n’eut jamais le crâne fendu pour autant. Pourtant, il fut un temps où la dégradation d’un tel objet pouvait valoir un énorme coup de francisque sur la caboche – « Souviens-toi du vase de Soissons ! » Époque à laquelle cette cité trônait en tant que glorieuse capitale de la France. Ou plus exactement du Royaume des Francs. Déchue de ce statut en 508 ap. J.-C., Soissons n’est aujourd’hui « qu’une » sous-préfecture de l’Aisne. Néanmoins, dans un domaine, elle est redevenue capitale française.

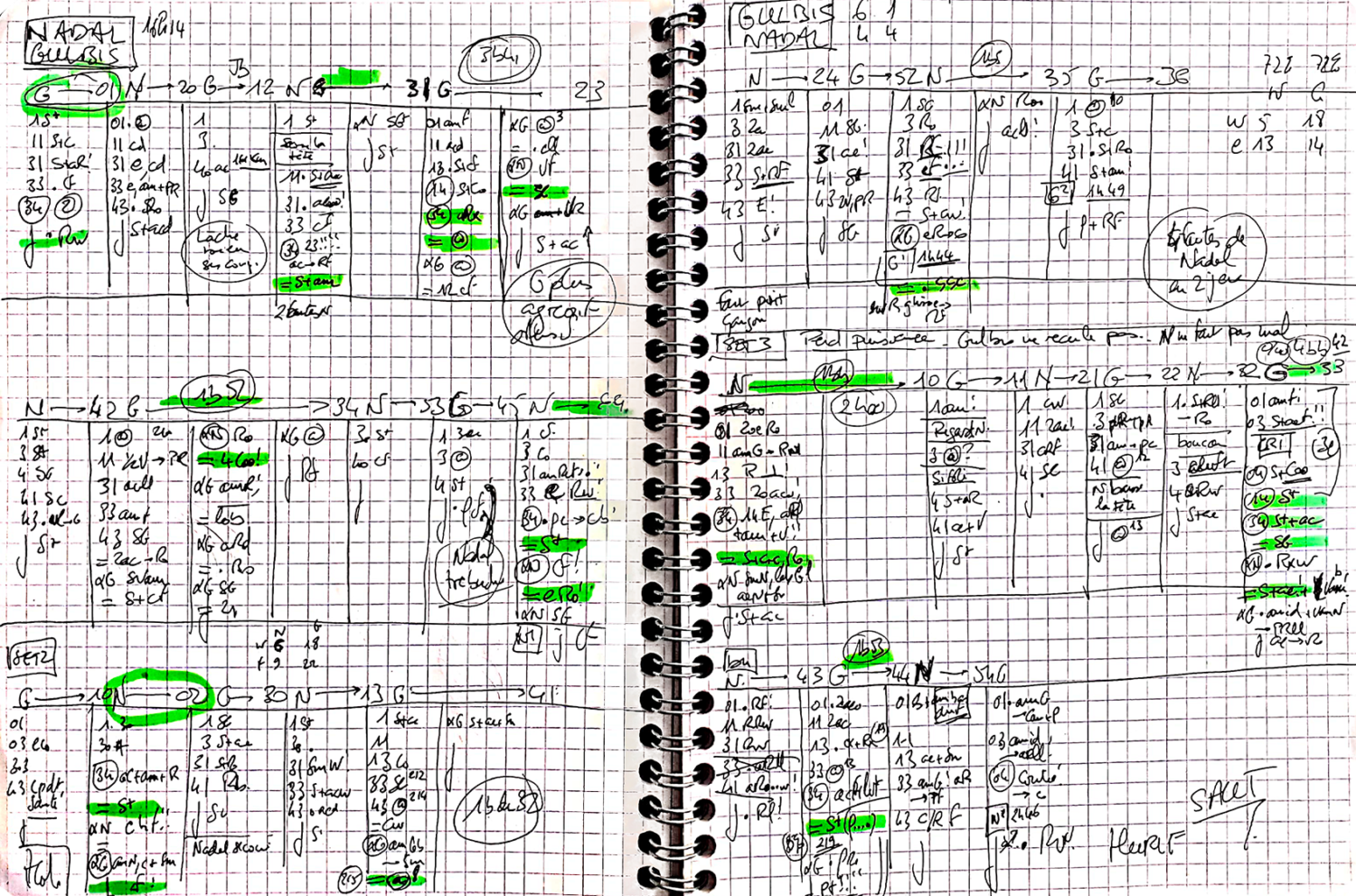

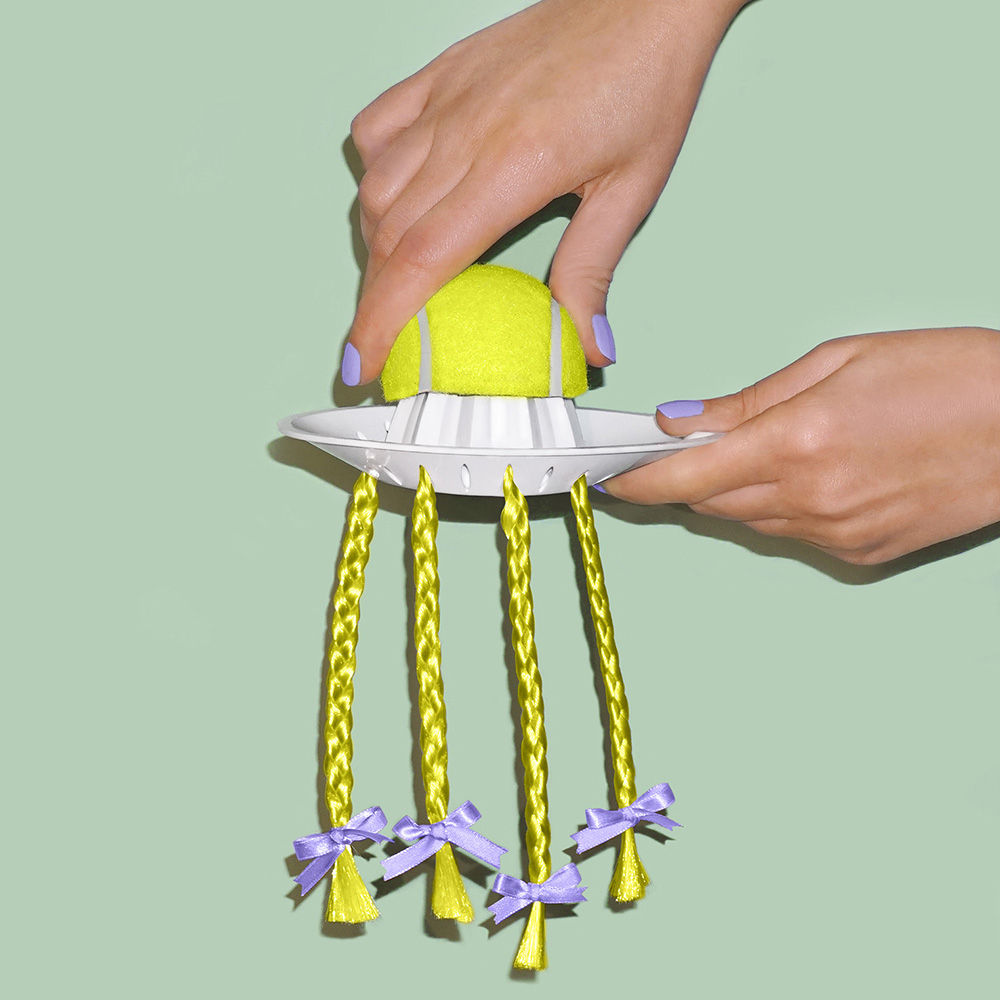

Emeric Démottié ne descend pas de la dynastie des Mérovingiens. Toutefois, comme Clovis, il a fait de sa ville une place-forte. Celle du touchtennis français. « Le quoi ?! », vous ois-je vous questionner. LE TOUCHTENNIS ! Cette version miniature du tennis dont les compilations de hot shots peuvent atteindre plusieurs millions de vues sur les réseaux sociaux. S’il en est encore à ses premiers pas dans l’Hexagone, ce sport se jouant sur un court de 12 x 5 mètres – 6 mètres en double – avec des raquettes de 21 pouces et une balle en mousse connaît un très beau succès en Angleterre. Son berceau. Là où il naît, en 2002, dans un jardin afin de divertir une petite fille. Celle de Rashid Ahmad. Puis, celui qui approche aujourd’hui la cinquantaine joue aussi avec des amis. De plus en plus d’amis. Au point de finir par organiser une compétition. « Nous avons fait le premier tournoi officiel en décembre 2007, la première Masters Cup, nous précise le père du touchtennis. Chose impensable pour moi, j’ai perdu en finale (rires) ! Alors, comme je voulais ma revanche, j’ai organisé d’autres tournois. Ainsi, un circuit est né et, petit à petit, il est devenu de plus en plus grand. »

Pour divertir une petite fille ; ainsi naquit le touchtennis

Notamment grâce au potentiel viral des partages sur Internet. « On a commencé à publier des photos via Facebook et YouTube (Instagram n’existant pas encore), ajoute celui qui aime jouer de son personnage d’autoproclamé G.O.A.T. Les gens voyaient ça et m’écrivaient en disant : “Je peux te battre.” Alors je leur répondais : “O.K., venez tenter votre chance.” J’ai même eu deux étrangers qui sont venus chez moi. Je ne savais pas qui ils étaient. Je les ai laissés entrer et jouer. » Et, pour faciliter la croissance de son bébé, l’hospitalier Rashid Ahmad pense à un concept basique. Les idées les plus simples sont souvent les meilleures. « L’instauration du classement (dès 2007), a été un pas énorme pour l’évolution du touchtennis, explique-t-il. Parce que tout le monde voulait savoir jusqu’où il pouvait aller. » L’hameçon est lancé dans la marre des compétiteurs. « Nous rencontrions tout le temps des gens qui disaient : “Je veux être le numéro 1 mondial de touchtennis.” Encore aujourd’hui, on en voit sans arrêt (rires). »

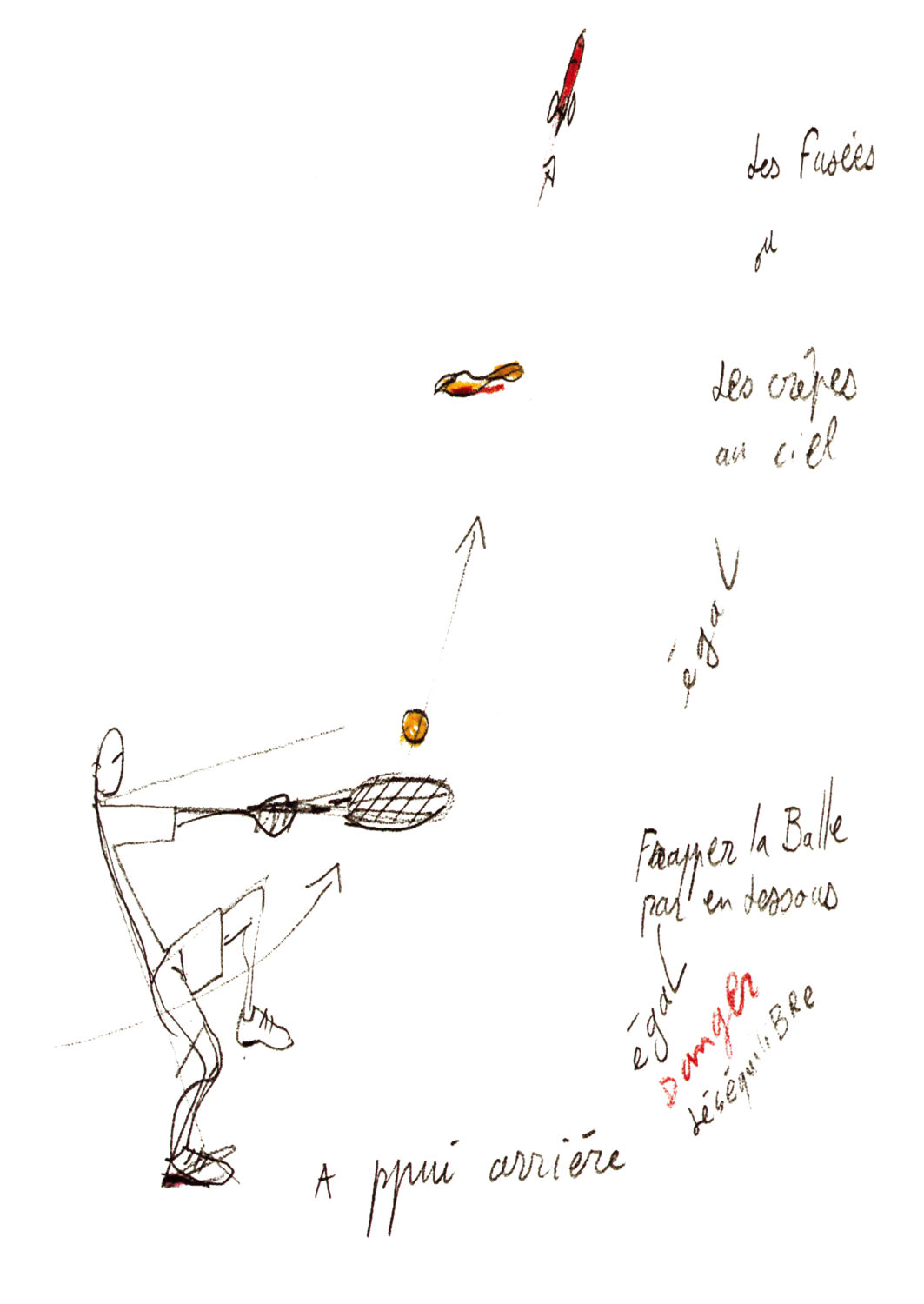

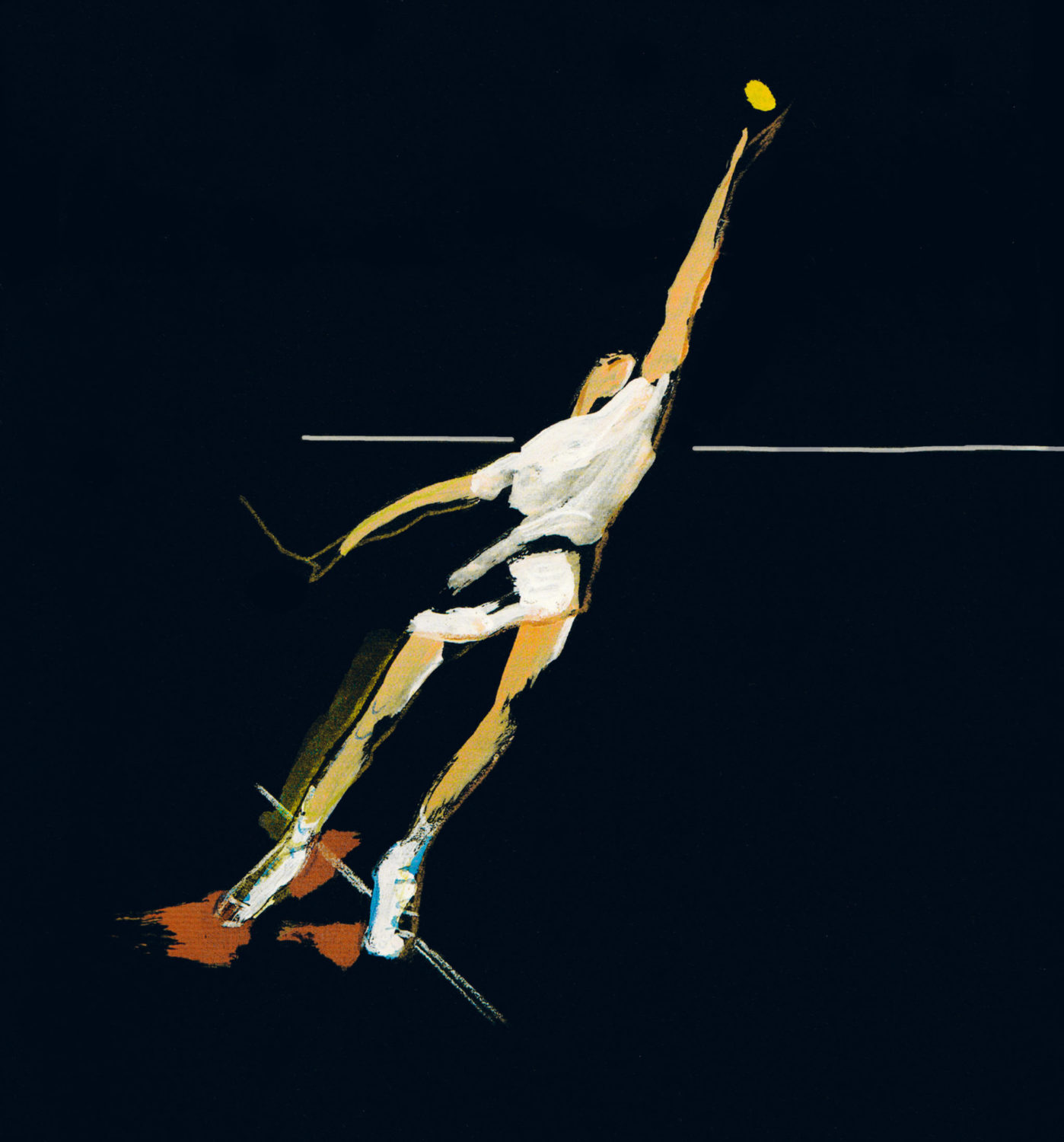

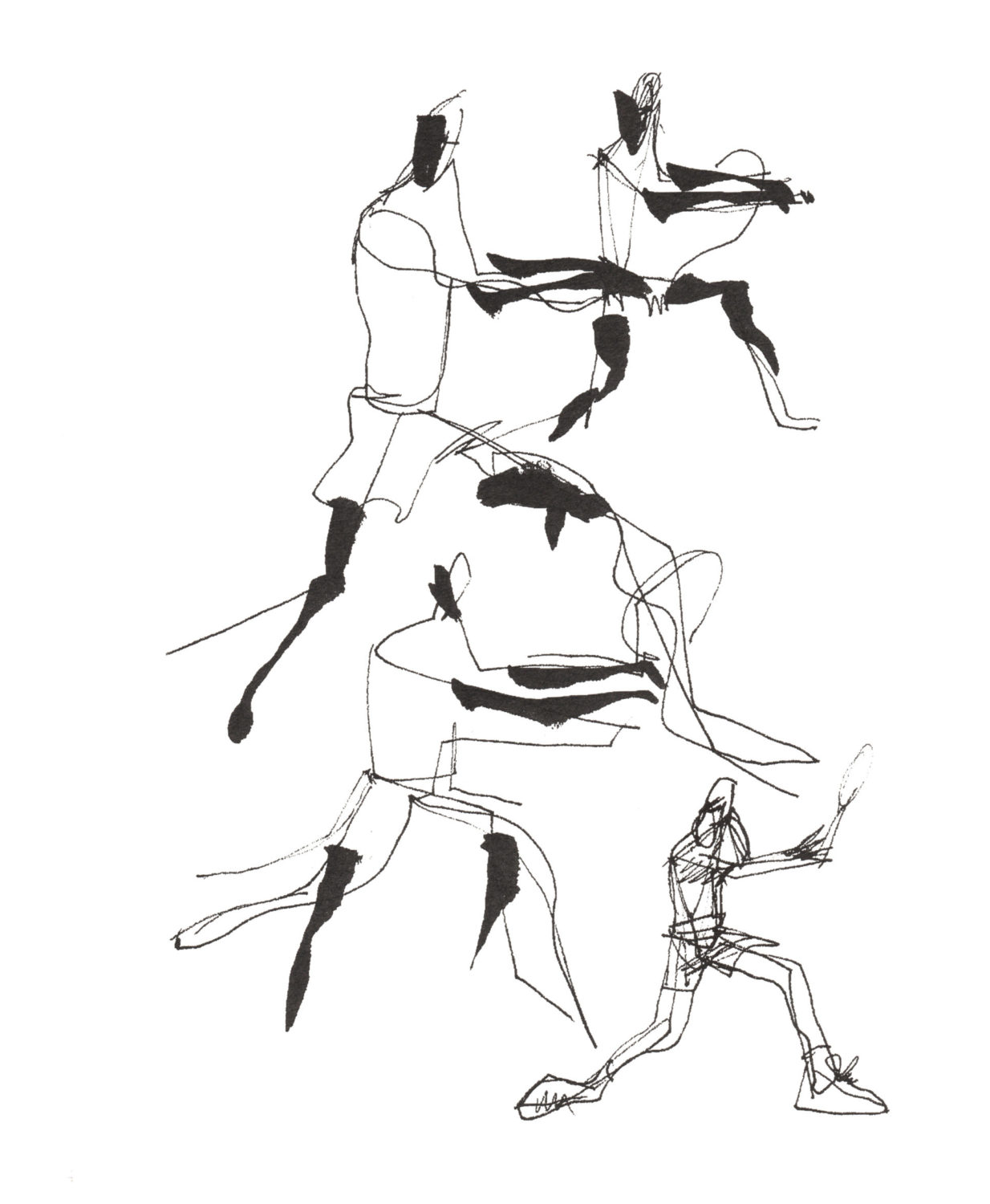

La chose n’est pas si aisée. Certes, la progression est plus rapide qu’au tennis, mais quelques règles diffèrent. Par exemple, seul un service est autorisé. S’il est manqué, le point est perdu. En outre, une fois la balle lancée, le serveur est obligé de la frapper. « Nous ne tolérons pas ceux qui s’y reprennent à 10 fois avant d’engager », est-il écrit dans le règlement officiel parsemé d’humour. Les matchs se disputent en deux manches gagnantes, trois en Grand Chelem, de quatre jeux. Point décisif à 40/40, tie-break à 4 partout, le premier à 5 points l’emporte. Nul besoin de deux unités d’écart. En laissant courir vos doigts sur le clavier pour taper « Adam Hassan », « Alex Miotto » ou « Simon Roberts » – ces derniers étant respectivement anciens 747e et 884e à l’ATP –, vous aurez un aperçu de ce qui se fait mieux en matière de touchtennis. Des artistes capables de martyriser la mousse, de la desquamer peu à peu à chaque frappe en variant angles, effets, trajectoires et vitesse à une cadence folle. Marcus Willis, « vedette » et coqueluche éphémère du public de Wimbledon 2016, fait, lui aussi, de temps à autre, parler son toucher dans cette discipline.

Indétrônables Anglais

« Pour moi, Simon Roberts (qui vit désormais à Dubaï, loin du circuit) est le meilleur, largement, estime Rashid Ahmad. Il est pratiquement injouable ! Le seul autre gars qui, je pense, pourrait le battre régulièrement, c’est Marcus Willis. » En nos contrées gauloises, nul ne peut prétendre détrôner ces empereurs. Les Anglais ont, pour l’instant, bien trop d’avance sur les peuples étrangers. Les deux premières épreuves françaises datent de 2018. Grâce à Romain le Mellay et Nizar Amirouch, respectivement organisateurs des tournois de Malestroit dans le Morbihan et d’Évreux en Normandie. Mais c’est en 2019 que le touchtennis réussit une belle avancée. En mars, l’ASPTT signe une convention avec Rashid Ahmad pour pouvoir créer des sections de touchtennis au sein de leurs clubs partout en France. Un accord scellé à Soissons sous l’impulsion d’Emeric Démottié. Notre Clovis contemporain faisant ainsi de sa ville la « capitale » française du touchtennis. Là où il devient reconnu comme véritable sport, fédéré.

« Le 12 mars, on a accueilli les Anglais pour signer la convention, raconte le jeune quarantenaire. On en a profité pour faire une démonstration qui a attiré un peu plus de 200 personnes ! On a fait une rencontre France – Angleterre. Gagnée par les Anglais, évidemment, emmenés par Adam Hassan. On appelle ces rencontres jouées par l’Angleterre face à d’autre nations l’Angelini Cup. Du nom du premier étranger ayant battu Rashid Ahmad. » Pionnier de la discipline en France, Emeric, guidé par sa passion, investit énormément de temps et d’efforts en dehors de son boulot de kiné pour l’aider à conquérir de nouveaux territoires. « Mais c’est mon bébé, j’y prends beaucoup de plaisir », confie-t-il dans un sourire. Un bébé né d’un coup de foudre dans l’âpreté d’une froide soirée d’hiver. « Je ne prenais plus du tout de plaisir au tennis, en plus j’avais mal au bras, détaille-t-il. Chaque fois que j’enchaînais deux matchs, je mettais trois semaines à m’en remettre. Puis, en décembre 2017 ou janvier 2018, je suis tombé sur une vidéo de touchtennis sur Facebook. Chaque fois que je la regardais, je me disais : c’est totalement dingue, ça joue à 3 000 à l’heure ! »

Soirée d’hiver et coup de foudre

À force de visionner des vidéos, sa main le démange. Elle a besoin de tenir cette mini-raquette, sentir le cordage gratter la mousse. Alors, quelques semaines plus tard, il achète du matériel sur le site officiel et frappe à la porte du Factory 5 de Soissons, un complexe d’activités sportives en intérieur. « J’ai pris mon courage à deux mains et je suis allé voir les deux gérants pour leur demander si je pouvais tracer un court, avec du scotch, se souvient-il. Ils étaient un peu interloqués, se demandaient ce que c’était, mais ils m’ont laissé faire un essai. Au pire, si ça ne fonctionnait pas, on enlevait le scotch et c’était terminé. » Avec son ami Rachid Elyajdaïni, celui qui l’aide dans cette aventure depuis le début, leurs cœurs sont conquis dès les premières sensations. « C’était en février 2018, se rappelle-t-il. On a tout de suite été sous le charme. D’emblée, on s’est dit : c’est un truc de fou, le potentiel est dingue ! Et on s’est mis à jouer plusieurs fois par semaine. » Le temps passe, et le court reste. La flamme dont ils brûlent attire des curieux voulant eux aussi tenter de faire des étincelles.

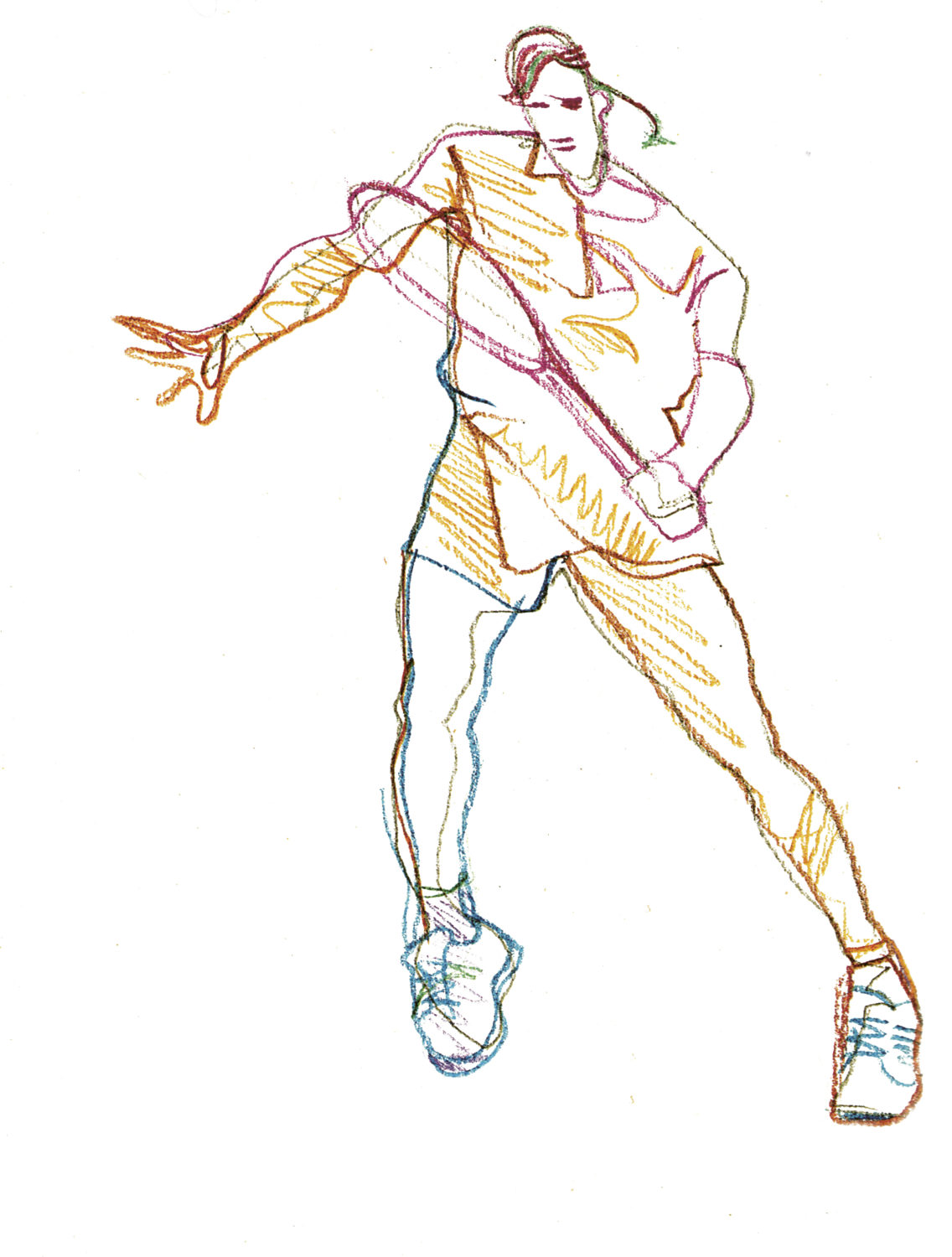

Parce que, au touchtennis, il devient possible de s’esbaudir et d’ébaubir l’adversaire en claquant des coups d’un autre monde. Celui des surhumains comme Roger Federer, Rafael Nadal et autre Serena Williams que nous, simples mortels, sommes incapables d’imiter sur un court grand format. « Nous pensons tous être très bons quand nous jouons au tennis, affirme Rashid Ahmad. Et puis, en nous voyant en vidéo, nous comprenons que nous ne sommes pas si bons que ça, que la balle avance très lentement. En étant honnête avec toi-même, tu te rends compte que tu ne seras jamais Federer. Que tu ne seras même pas Christophe Rochus, par exemple. Que tu n’auras jamais ce niveau. Jamais. Or, au touchtennis, tu peux être Federer. Tu peux être le gars qui lâche ces frappes hors du commun à chaque échange ! C’est ce que j’aime le plus. Pouvoir réussir des coups complètement fous, à la Kyrgios ! » Le nombre d’épris du touchtennis augmentant, Emeric Démottié décide de contacter la mairie.

« Au touchtennis, tu peux être Roger Federer ! »

« Le Factory 5, où le court existe toujours, est une entreprise privée, explique-t-il. Il faut payer à l’heure pour jouer. C’est moins dans l’esprit du touchtennis. Rashid Ahmad veut que ce soit abordable pour tout le monde, à un faible coût. La mairie m’a mis en relation avec leur association sportive, et ils m’ont dit oui tout de suite ! Au service des sports, ce sont des gens que je connais depuis plus de 30 ans. Ils savent que si je m’engage dans quelque chose, ce n’est pas pour rien. Je leur ai montré des vidéos et eux aussi ont tout de suite saisi le potentiel du truc. Ils m’ont donné deux heures par semaine dans le gymnase. Depuis septembre 2018, tous les mercredis, j’anime une session de 21 heures à 23 heures pour une vingtaine de personnes en moyenne. » Conquérant, « Emeric-Clovis » ne s’arrête pas à ce succès. Il agrandit le territoire du touchtennis. Début 2019, il obtient la création d’une section au sein de l’ASPTT Soissons, ce qui lui permet de mettre en place une seconde séance hebdomadaire. Le premier club de touchtennis français est né. Pour s’éclater avec encore plus de monde.

Le touchtennis, c’est plus qu’un sport. C’est un état d’esprit. Celui du plaisir avant tout. « On promeut fun, fair-play et égalité, stipule le créateur Rashid Ahmad. Tout cela est très important pour nous, bien plus que taper dans une balle. » « Une fois que tu as goûté au touchtennis, tu ne peux plus t’en passer, ajoute Emeric Démottié. Par exemple, les tournois se jouent sur une seule journée (deux en Grand Chelem). Donc tu joues trois, quatre matchs, un peu plus si tu es bon, et tu passes un super moment. Tout le monde est sympa, tout le monde se parle, on fait des rencontres. Il n’y a pas de “je veux t’écraser”. On veut que ce soit convivial, on organise un grand repas le midi, tous ensemble. » Témoin de cette envie de communion : la mixité. Aucun tableau n’est réservé aux hommes. En plus de l’épreuve féminine, ces dames peuvent s’inscrire à la compétition « open » ouverte à tout le monde. Tenue début septembre 2019, la première édition du tournoi de Soissons – la Clovis Cup – a affiché complet. En plus de la présence d’Adam Hassam, alors no 1 mondial, 47 autres personnes se sont ruées sur les places disponibles. En quelques jours.

À la conquête de la France

Centre névralgique du touchtennis en France, l’ASPTT œuvre en faveur de l’expansion. De la décentralisation. « On a fait des formations ici (à Soissons), précise Emeric. On a fait venir des responsables de clubs ASPTT d’un peu partout. Mais surtout du quart Nord-Est de la France. C’est cette région qui va être un peu pilote. En août, un autre membre de l’ASPTT Soissons est parti faire une formation à côté de Bordeaux, et moi, je suis allé en Ardèche. Le but est de former des gens motivés pour qu’ils puissent ensuite animer des sessions comme je le fais à Soissons et lancer le touchtennis un peu partout dans les clubs ASPTT. » En région parisienne, Cergy et Pantin se sont révélés hautement intéressés. Représentant officieux de ce sport sur le sol tricolore, Emeric Démottié est très sollicité. « Tout le monde m’appelle, confie-t-il. Des structures privées, des clubs de tennis, pour me demander comment développer le touchtennis. »

Au niveau mondial, le tennis petit format, survitaminé, est « joué dans 30 pays, affirme Rashid Ahmad. Après l’Angleterre, c’est en France, puis en Espagne et en Italie qu’il est le plus populaire. » Au pays des Ibères, c’est la fédération nationale de tennis qui s’attache à développer l’activité. Depuis 2019, la Corée du Sud a elle aussi un tournoi officiel. En accord avec Rashid Ahmad, l’homme qui rêve « de ne plus voir un seul Anglais dans le top 100 d’ici 5 ans. » Bien sûr, ne nous méprenons pas, il « ne désire pas que ses compatriotes échouent. » Il souhaite « qu’il y en ait toujours quelques-uns parmi les meilleurs, que le no 1 mondial soit anglais. Mais une telle révolution, ça voudrait dire que le touchtennis grandit partout », au point d’espérer permettre un jour à « des gens d’en vivre grâce à des jobs d’entraîneurs dans des clubs, par exemple. Ce serait absolument fou ! » Si le touchtennis venait à devenir aussi grand que dans les songes de son inventeur, il ferait sans doute le bonheur de bon nombre de parents collectionneurs de bibelots. Avec une balle en mousse, les dégâts de l’impétueuse progéniture seraient limités.

Article publié dans COURTS n° 6, automne 2019.