La lente mise au vert

du tennis professionnel

Confrontés à la montée des enjeux écologiques, les acteurs du tennis professionnel commencent à prendre des initiatives pour réduire leur empreinte carbone.

C’est loin d’être un scoop, le tennis est un sport très polluant : des tournois partout, tout le temps, et donc des allers-retours perpétuels en avion sur presque tous les continents. Pourtant, aussi omniprésente soit-elle, la question environnementale semble étrangement éludée par ceux qui font le tennis professionnel, à commencer par les joueurs et les joueuses. Dominic Thiem, Kevin Anderson, Stan Wawrinka, Alizé Cornet : voici à notre connaissance la courte liste des champions qui revendiquent régulièrement, de façon concrète et publique, leur engagement pour la cause écologique.

Malaise chez les joueurs

L’avenir de la planète, un thème consensuel ? Pourtant, nos demandes d’interview sur le sujet auprès des joueurs restent lettre morte. Nous nous rabattons donc sur la traditionnelle conférence de presse d’après match et décidons de poser la question de but en blanc au no 1 mondial Rafael Nadal, pendant le dernier Rolex Paris Masters. « Comment les joueurs de tennis professionnel peuvent-ils changer leurs pratiques pour s’adapter au problème du réchauffement climatique ? », osons-nous entre deux questions sur l’évolution de son geste au service. Désarçonné par cette question trop abrupte, l’Espagnol lève haut le sourcil puis prend la mouche : « Je suis un joueur de tennis, que voulez-vous que je fasse ? » Une réaction épidermique à une question certes maladroite, mais qui alimente la thèse d’un certain malaise sur le sujet. « Les joueurs s’impliquent fortement et sans aucun état d’âme sur la plan social, mais ils se sentent beaucoup moins légitimes sur le plan environnemental, confirme Vivianne Fraisse Grou-Radenez, directrice du développement durable à la FFT. Ils voyagent beaucoup en avion, ils génèrent beaucoup de déchets, donc ils ont peur de se faire critiquer sur leur mode de vie. » Une prudence compréhensible à l’époque de la dissonance cognitive et des réseaux sociaux, mais qui paraît un brin disproportionnée face à un sujet aussi mobilisateur. « En tennis, nous sommes tous extrêmement concentrés sur notre quotidien : l’entraînement, le fitness, les matchs, les voyages…, défend le Sud-Africain Kevin Anderson sur le site Greenspotblog. Mais je pense que dans nos rares moments de loisir, on pourrait en apprendre plus sur des sujets aussi importants. Et peut-être que les joueurs auront plus le courage d’assumer leurs opinions. » La pression monte doucement mais sûrement sur les grands ambassadeurs du jeu, dont le silence sur la question interpelle. Apostrophé par l’activiste Greta Thunberg sur Twitter, Roger Federer a dû communiquer en début d’année pour éteindre une polémique naissante sur les activités pas très écologiques d’un de ses sponsors. « Je prends très au sérieux l’impact et les menaces du changement climatique, d’autant plus que ma famille et moi sommes arrivés dans une Australie dévastée par les incendies. Je suis reconnaissant envers les jeunes militants de nous pousser à revoir nos comportements », a voulu rassurer le Suisse.

Les organisations en retrait

Face au défi d’un tennis plus vert, les grandes organisations (l’ATP, la WTA, l’ITF) semblent en position de donner le cap. Cependant, et pour faire dans la litote, elles ne sont pas vraiment à la pointe en matière de développement durable : peu de communication sur le sujet, pas de contrainte relative à l’environnement dans le cahier des charges d’organisation d’un tournoi, ni de stratégie globale sur la question de la compensation des émissions de carbone. L’ATP n’a d’ailleurs pas souhaité répondre à nos questions. La WTA, par la voix de son président Steve Simon en est encore au stade des bonnes intentions : « Avec un effort coordonné des joueuses et des tournois, nous nous engageons à élever notre attention et à prendre part au changement de comportement que nous devons avoir pour une planète en meilleur état. »

Directeur des Internationaux de Strasbourg, Denis Naegelen n’a pas attendu la WTA pour mettre son tournoi sur la voie de l’éco-responsabilité. Cette démarche innovante a été engagée dès 2010 après une réflexion sur la responsabilité sociale et environnementale d’un événement sportif. « Quand j’ai décidé de racheter le tournoi, j’avais déjà produit pas mal d’événements dans le sport avec la logique de faire plus de spectateurs, plus de télé, plus de sponsors. J’avais envie de donner un peu plus de sens, raconte-t-il. Un événement sportif a cette possibilité de porter des messages importants pour la société, au-delà de la promotion du sport. »

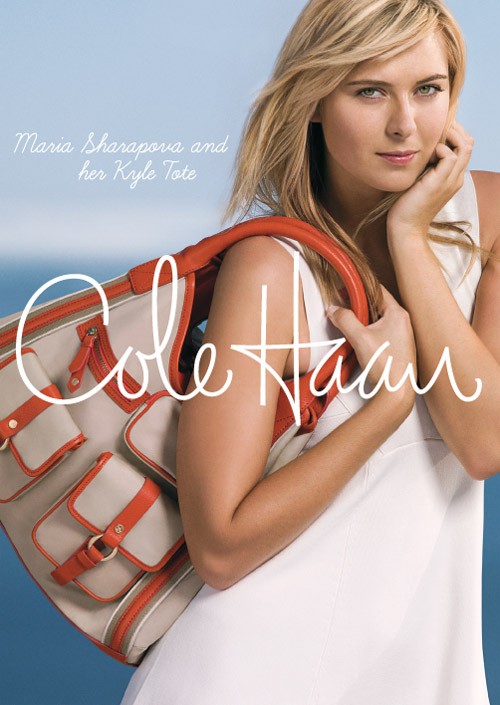

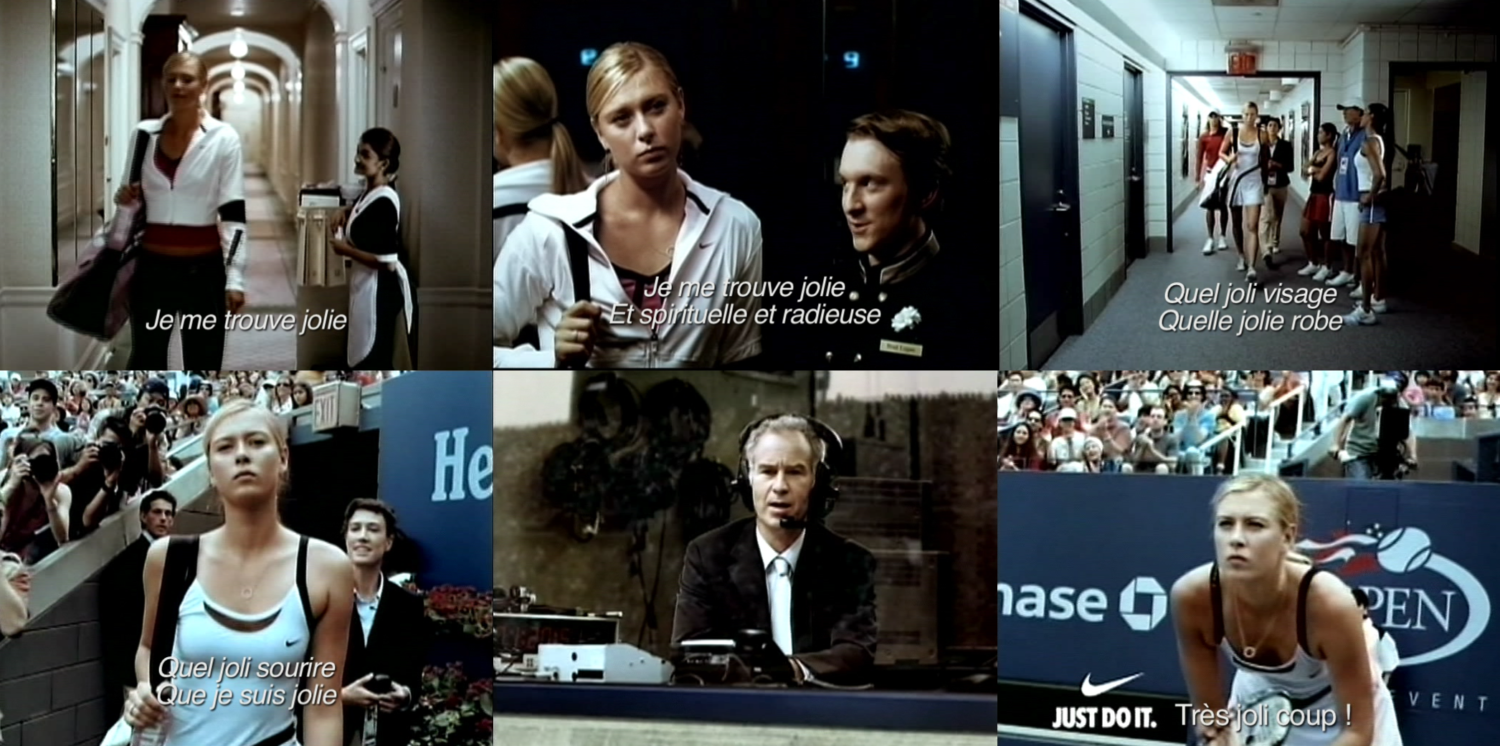

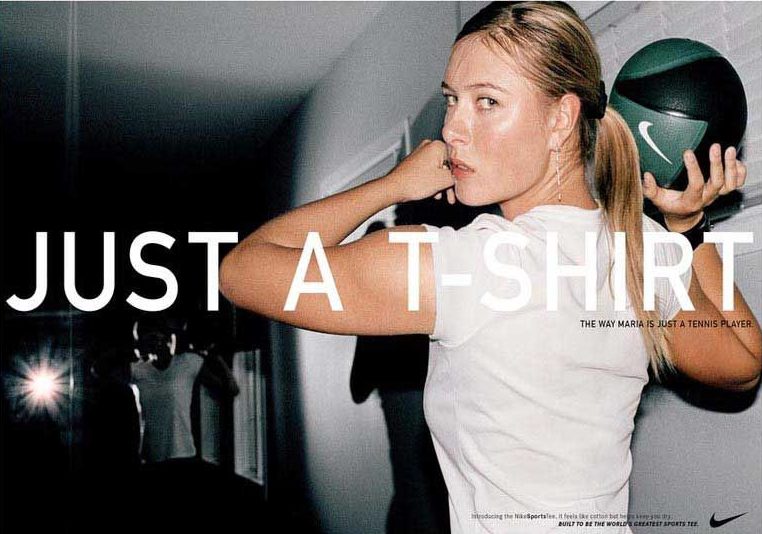

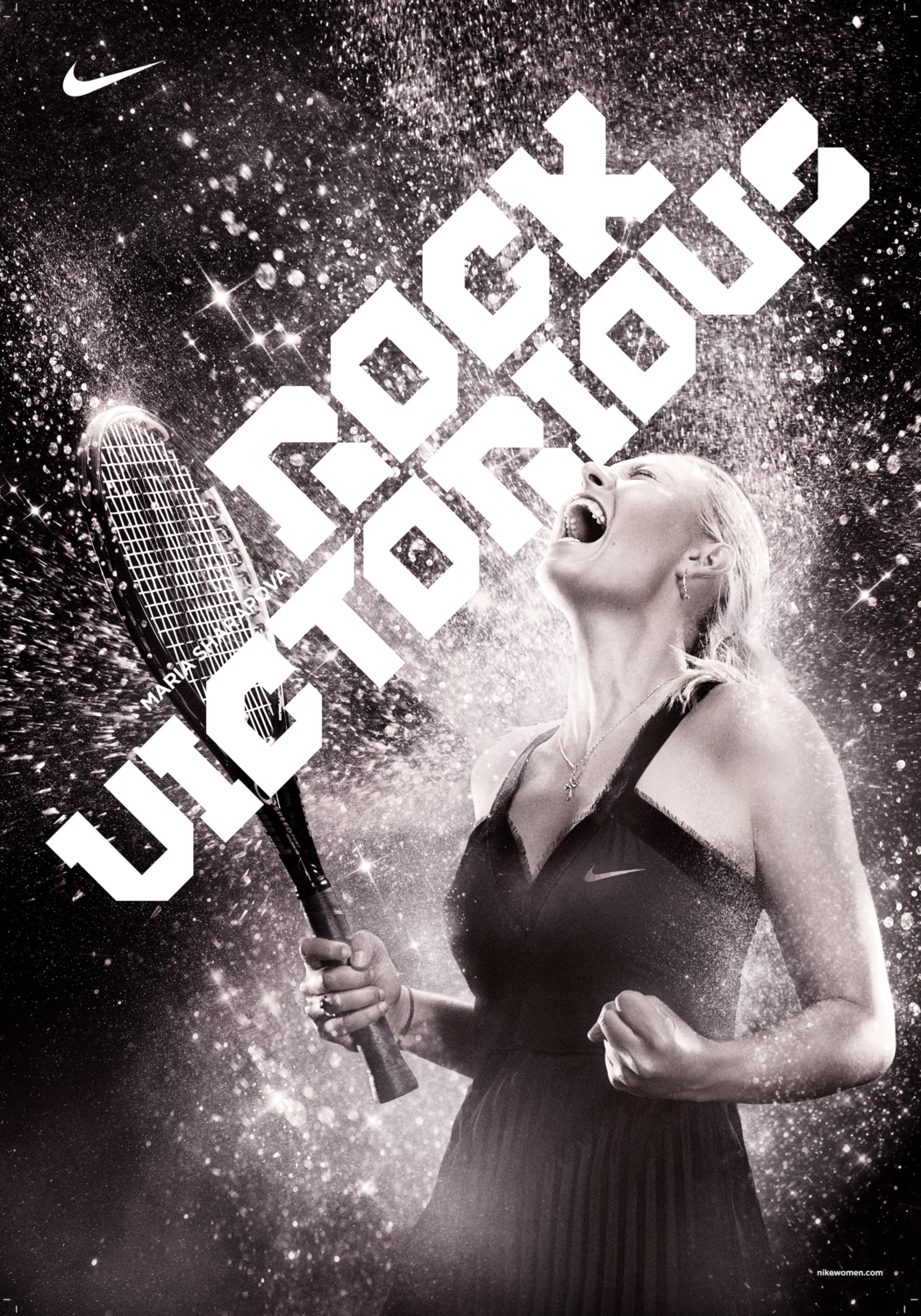

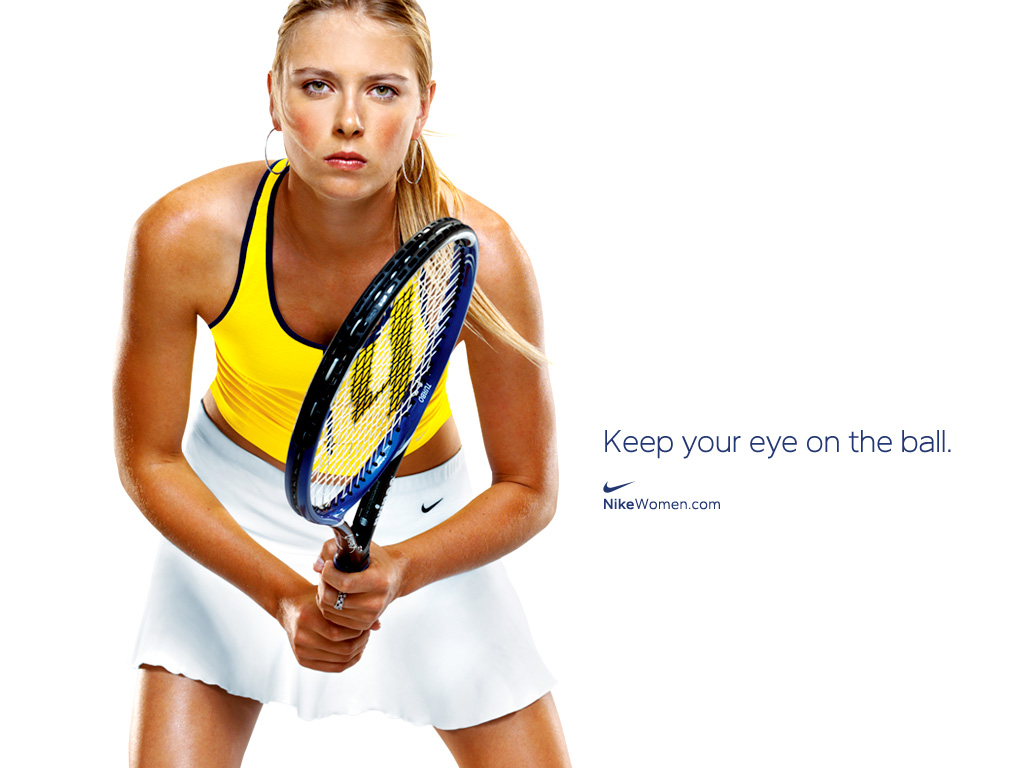

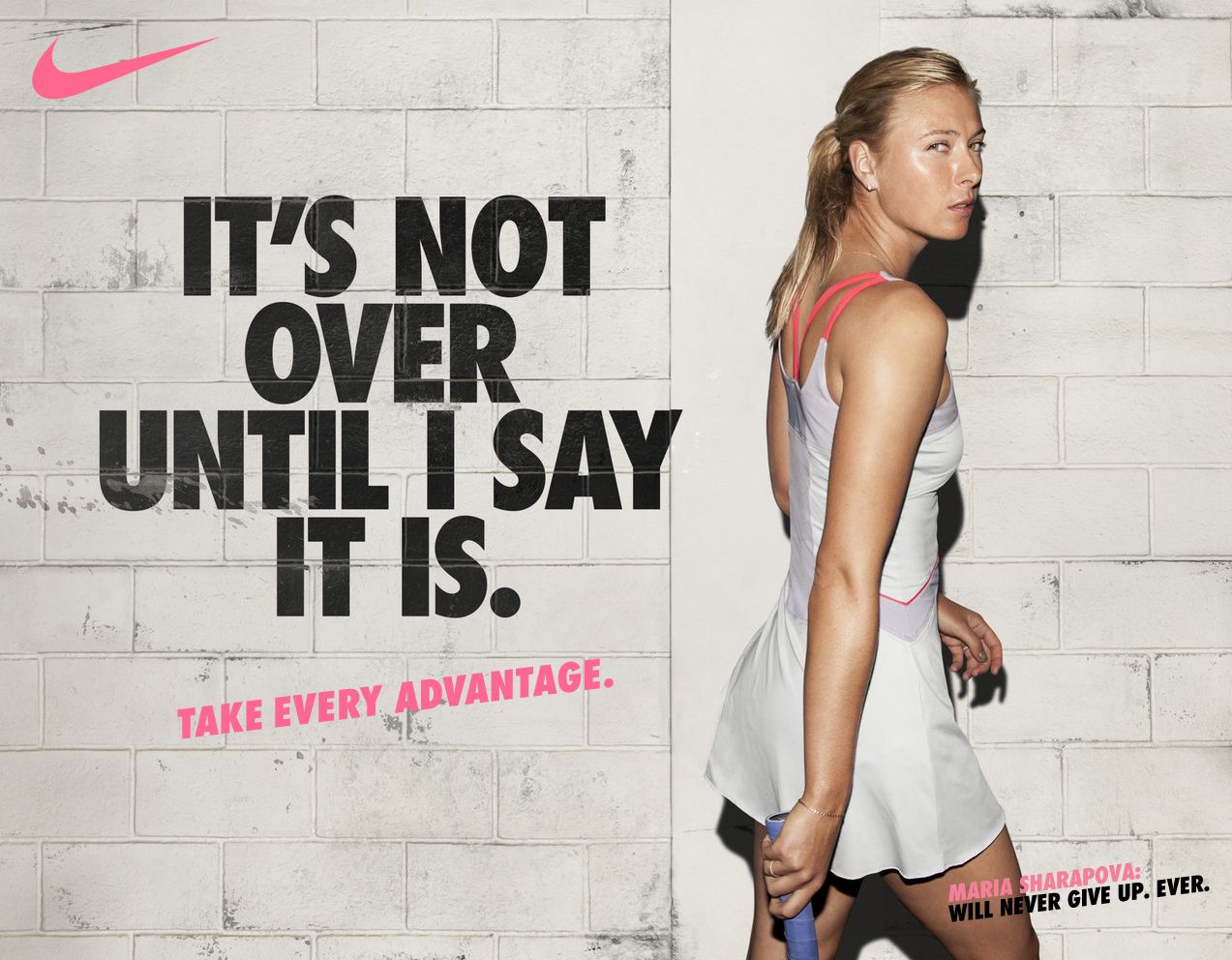

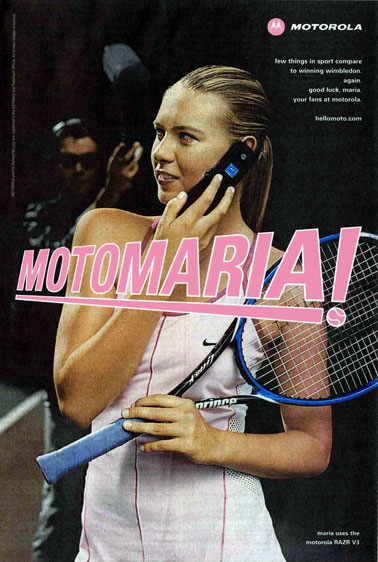

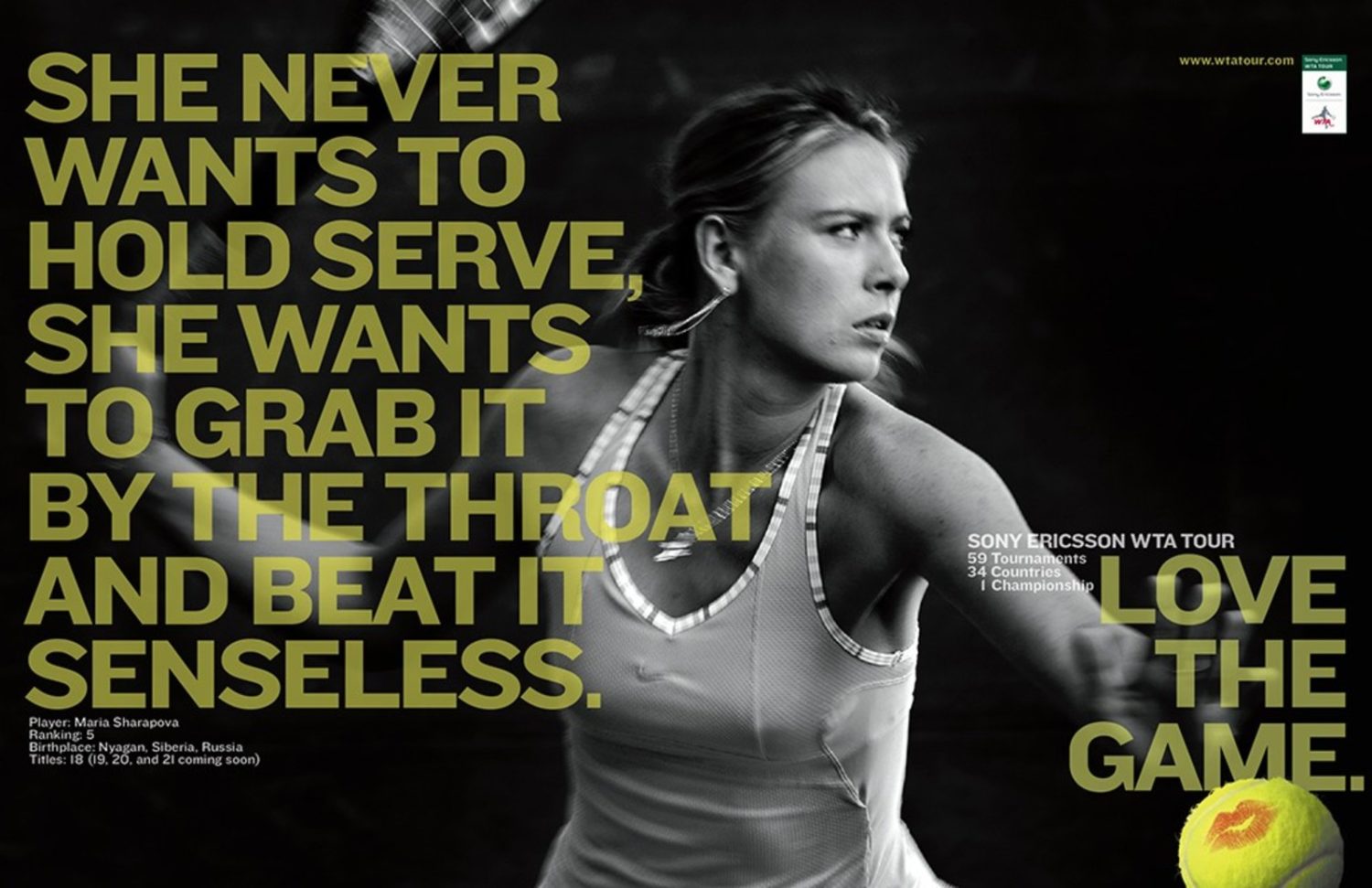

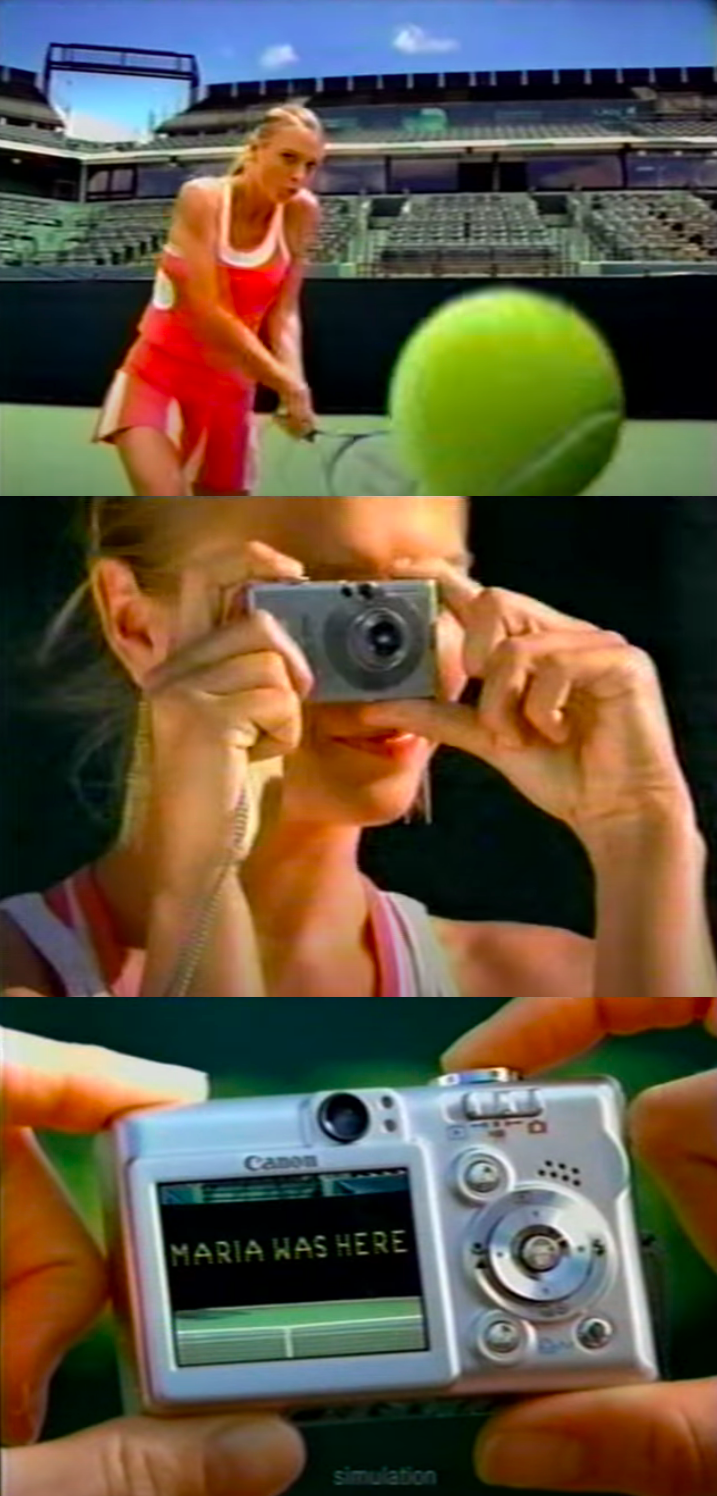

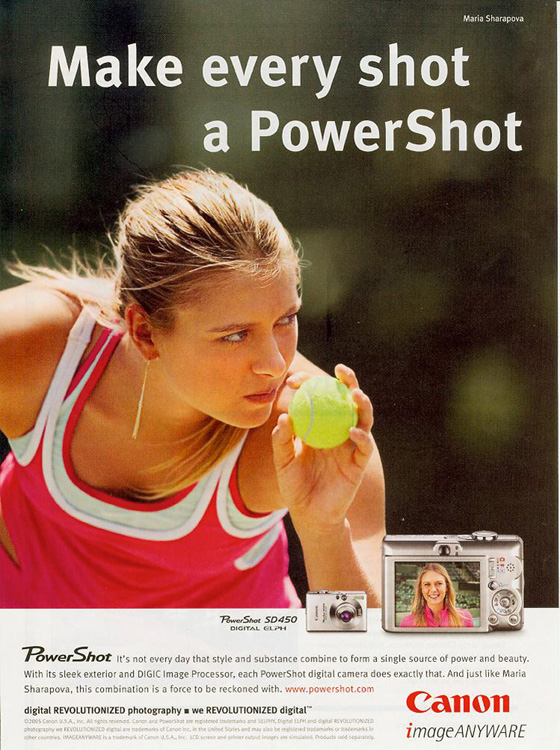

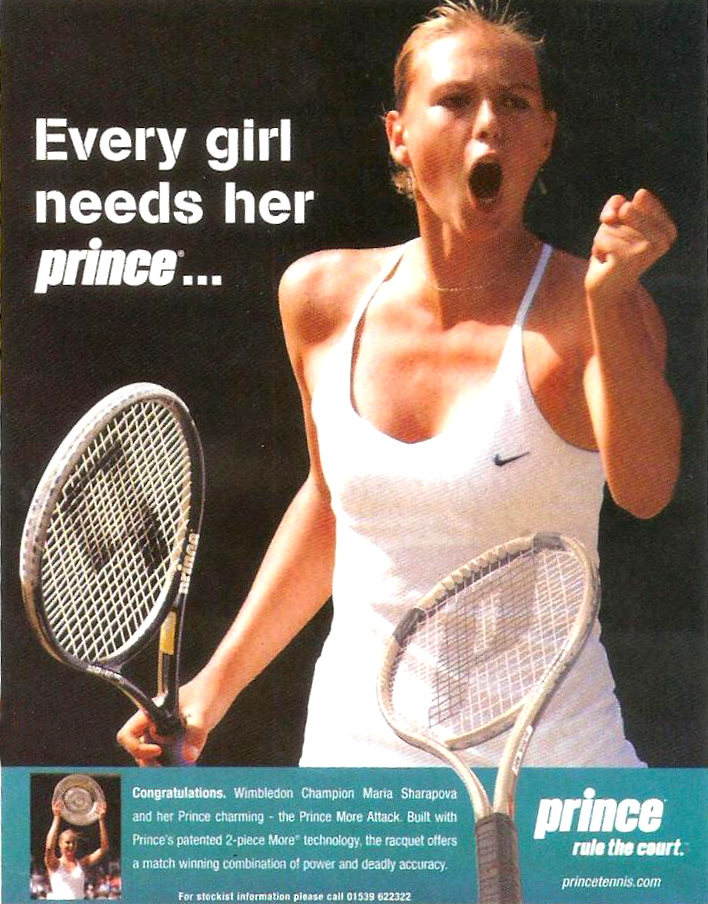

« Maria Sharapova est arrivée en jet, elle est repartie en TGV »

Au risque de passer pour un doux dingue, Denis Naegelen a décortiqué son tournoi de fond en comble pour traquer et réduire les émissions : incitations au covoiturage et aux transports en commun pour les spectateurs, restauration à base de produits bio et locaux, choix d’un sponsor automobile plus propre, recyclage des balles, des bâches, des moquettes… Autant de mesures qui participent à la réduction du bilan carbone de l’événement et qui, surtout, sensibilisent et impliquent tous les acteurs du tournoi, des spectateurs aux sponsors en passant par les prestataires. Les joueuses, aussi VIP soient-elles, n’ont pas échappé à la règle. « Quand elle a gagné en 2010, Maria Sharapova est arrivée avec un jet privé à Strasbourg, se souvient, amusé, Denis Naegelen. Deux jours avant son départ, elle m’avait demandé de programmer son envol depuis l’aéroport et je lui ai dit que je ne voulais plus qu’elle prenne son jet (rires). Elle m’a regardé bizarrement. “Mais comment je vais à Paris ? Ben tu vas prendre le train.” Elle a eu la gentillesse de m’envoyer un petit mot pour me dire que ça allait presque aussi vite et que c’était beaucoup plus confortable que son jet. » Fort de son expérience, l’homme qui a converti Maria Sharapova au TGV a été invité à présenter sa démarche à ses collègues directeurs de tournoi pendant le dernier Wimbledon. « Ça a été, je crois, extrêmement bien perçu. J’ai eu beaucoup de sollicitations d’autres directeurs de tournoi, qui m’ont demandé la présentation. Il y a une réflexion en ce moment au sein de la WTA qui les amène à penser qu’ils auraient intérêt à avoir une action globale sur ce thème. » Mieux vaut tard que jamais, l’autorité du tennis féminin est en train de développer un guide du développement durable à destination de ses 55 tournois avec trois objectifs principaux : l’élimination des plastiques à usage unique, l’amélioration du recyclage et l’intensification de la communication sur les sujets environnementaux. En décembre 2018, la FFT et Roland-Garros ont rejoint en tant que membre fondateur le mouvement de l’ONU Sports for Climate Action. Ils ont été rejoints par les trois autres Grands Chelems lors du dernier Roland-Garros, confirmant le rôle moteur des tournois dans la mise au vert du tennis professionnel.

« La sempiternelle question du calendrier »

Pour réduire de façon significative son empreinte carbone, le tennis professionnel devra tôt ou tard se confronter à la question du transport aérien, qui représente de très loin la part la plus importante des émissions. La compensation carbone (financer des projets de réduction ou de capture et de séquestration du carbone pour compenser ses émissions) est à la mode. Si le principe – déléguer à d’autres la responsabilité de son mauvais comportement – est discutable, la compensation demeure la solution la plus facile. Pendant le dernier Masters de Londres, l’ATP a franchi le pas en compensant les vols des joueurs et des équipes du tournoi, ainsi que les déplacements des spectateurs britanniques. Quelques semaines plus tard, le tournoi d’Auckland lui a emboîté le pas. Une dynamique dans laquelle semble vouloir s’engager le tournoi de Roland-Garros. Certains joueurs se disent aussi prêts à assumer leur responsabilité environnementale, à l’image de Kevin Anderson : « J’ai parlé avec d’autres joueurs qui aimeraient compenser leurs émissions de carbone. Il existe des programmes qui permettent de financer des projets de compensation. Je pense que c’est probablement la première étape », déclarait l’ancien 5e mondial à Metro en décembre 2018. Là encore, silence radio des grands noms sur la question.

L’autre solution, plus durable, serait de réduire les déplacements. Bien sûr, il ne s’agit pas de renoncer à la dimension internationale du tennis. Ici resurgit néanmoins le sempiternel débat sur le calendrier démentiel du tennis professionnel. « On joue onze mois dans l’année. C’est ridicule. Aucun autre sport ne fonctionne comme ça », critiquait Alexander Zverev en 2018. Sans oublier les centaines de joueurs et de joueuses qui écument les tournois ITF aux quatre coins du monde, souvent à perte. Pourtant, raccourcir la saison ou la remodeler pour réduire les allers-retours ne semble pas vraiment être la tendance du moment. Et vu la saine ambiance qui règne entre les différents patrons du tennis mondial, il n’y a pas de quoi être optimiste. Finalement, la véritable question est la suivante : le tennis est-il prêt à sacrifier une partie de sa croissance économique pour réduire significativement son impact sur l’environnement ? Travailler mieux pour gagner moins, ce n’est pas encore tout à fait l’état d’esprit actuel. À ce jour, l’idée d’un circuit professionnel éco-responsable paraît bel et bien relever de l’utopie.

Les mentalités sont en train de changer

Directrice du développement durable à la Fédération française de tennis depuis 2013, Vivianne Fraisse Grou-Radenez explique comment le tournoi de Roland-Garros intègre les problématiques du développement durable à son fonctionnement.

Courts : Comment un grand événement sportif comme Roland-Garros peut-il contribuer à la lutte contre le changement climatique ?

Vivianne Fraisse Grou-Radenez : On connaît la puissance de l’événement. Ce n’est pas juste une grande fête du tennis. Le tournoi doit aider au changement des comportements, à commencer par le nôtre. On peut agir sur la sensibilisation, l’éducation ou sur l’impact réel en réduisant nos émissions. On essaie de faire les deux.

C : Quels sont les postes les plus polluants dans un événement comme Roland-Garros ?

V.F.G.-R. : Le transport arrive largement en tête, il représente entre 85 et 90 % du bilan carbone du tournoi. Mais c’est valable pour la plupart des grands événements. C’est le déplacement de tous les spectateurs qui pollue le plus.

C : Quelle est votre approche de ce sujet de la mobilité ?

V.F.G.-R. : C’est le grand sujet du moment et c’est très compliqué. Un événement est-il responsable du déplacement des spectateurs étrangers ? Nous voudrions prendre nos responsabilités en compensant ces émissions. Nous essayons donc de trouver le modèle le plus cohérent, le plus transparent, sans céder à la mode d’une compensation immédiate. La neutralité carbone, c’est un peu la mode du moment. Nous en rêvons, mais il faut qu’elle soit bien réelle. Nous sommes un événement récurrent, dès lors il faut se montrer très vigilant sur la politique qu’on va construire.

C : Quel a été l’impact de la crise de la Covid-19 sur votre action ?

V.F.G.-R. : Le contexte de crise a donné lieu à une nouvelle réflexion stratégique sur nos objectifs, avec un plan d’action encore plus poussé de réduction de l’empreinte carbone, notamment sur la mobilité, l’alimentation, l’énergie et les déchets. Ce plan inclut aussi une contribution à des projets favorisant la biodiversité. Cette réflexion porte également sur le déploiement d’un engagement à terme plus solidaire et inclusif, sur le modèle du dispositif « #RG Ensemble » en 2020.

C : C’est assez symbolique, mais à quand la fin des sacs plastiques pour transporter les raquettes des joueurs ?

V.F.G.-R. : Dès cette année. Il y a encore trois ou quatre ans, il y aurait peut-être eu des mécontents mais là non. C’est un déchet qui est parfois utilisé trente secondes, entre le moment où l’on corde la raquette et où on l’amène au joueur. Ce n’est plus acceptable.

C : Et les bouteilles en plastique ?

V.F.G.-R. : Nous ne sommes pas encore en mesure de remplacer ces bouteilles. Nous avons un partenaire boisson aujourd’hui dont l’objectif est de recycler les bouteilles en plastique à 100 %. Ce partenaire s’améliore d’année en année.

C : La question écologique interroge la logique de croissance des événements sportifs. Est-ce une question que vous vous posez vraiment ?

V.F.G.-R. : Honnêtement, ce n’est pas encore le cas. Mais oui, c’est une question qu’on va devoir se poser. Je tiens à souligner que Roland-Garros, en restant dans la ville, n’a pas cherché le gigantisme. Les flux de spectateurs sont réduits grâce à tous les transports en commun accessibles. Cela étant, il ne faut pas oublier que le sport a un impact positif sur la société. Ce serait ridicule de se priver de son rayonnement international.

C : Êtes-vous optimiste quant à la capacité du monde du tennis à changer son comportement ?

V.F.G.-R. : Le contexte est difficile car il y a une urgence climatique grave, mais on ne peut pas dire que les choses ne changent pas. Je suis à ce poste depuis 2013 et j’observe que l’évolution des mentalités est impressionnante. On ne peut plus se permettre de ne pas avoir de stratégie sur le sujet. Les joueurs sont de plus en plus impliqués : l’évolution est claire depuis deux ou trois ans. Les partenaires et les marques sont aussi des moteurs. Elles viennent nous voir pour continuer à s’améliorer. Elles vont jouer un rôle majeur car elles ont tous les outils pour innover.

La petite balle verte ?

Dans la gueule d’un chien, sous les pieds d’une chaise ou à l’arrière d’une voiture, toutes les balles de tennis n’ont pas la « chance » de connaître une deuxième vie. Si elle stimule parfois l’imagination du joueur du dimanche, la question du recyclage des balles usagées pose un sérieux problème environnemental. On estime en effet à 360 millions le nombre de balles produites chaque année dans le monde et à plusieurs siècles le temps de dégradation d’une balle dans la nature. Composée d’un noyau en caoutchouc et de feutrine, la balle de tennis est un « déchet non conventionnel potentiellement recyclable », qui n’a donc pas vocation à terminer dans une poubelle classique, la poubelle verte pour les intimes. Alors que faire de ses vieilles balles ?

En 2009, la Fédération française de tennis se saisissait de la question en créant la désormais fameuse opération balles jaunes, qui permet aux joueurs de déposer leurs balles usagées dans leur club. Onze ans et demi plus tard, ce sont plus de 12 millions de balles qui ont été recyclées pour construire des sols de terrains de jeux offerts à des établissements pour jeunes handicapés.

Si la France fait figure d’exemple en la matière, la marge de progression reste très importante, avec moins de 10 % des balles recyclées. Directeur du tournoi WTA de Strasbourg, Denis Naegelen a eu l’idée d’utiliser son événement comme point de collecte. « On demande à tous nos spectateurs de ramener leurs balles usagées. Si vous ramenez douze balles, on vous en offre trois neuves. On utilise mille balles pour le tournoi, mais on en récupère 10 000 », se félicite-t-il. Un système d’incitation qui pourrait, sait-on jamais, donner des idées aux magasins et aux grandes surfaces qui commercialisent les balles de tennis.

De plus en plus conscientes de leur impact environnemental et de l’intérêt croissant des consommateurs pour les produits éco-responsables, les marques innovent pour produire des balles plus respectueuses de l’environnement. Lancée en 2020 par RS, la gamme « Earth Edition » propose une balle avec une production dont l’empreinte carbone est réduite de 70 %. « Nous savons combien de balles nous vendons dans le monde, c’est loin d’être parfait pour l’environnement. Avec notre usine, nous avons investi dans des machines qui permettent d’économiser de l’énergie et on utilise de nouveaux matériaux », explique le fondateur de RS, l’ancien 4e mondial Robin Söderling.

Déjà fortement engagée dans la collecte et le recyclage des balles aux États-Unis avec l’opération Recycleballs, la marque Wilson va lancer la Triniti, une balle vendue sans tube sous pression. « Triniti n’est pas une balle sans pression, mais son niveau de pression est différent. La différence est assez grande pour éliminer les boîtes sous vide », précise Jason Collins, directeur des produits sports de raquette chez Wilson. Associée à une entreprise d’emballage écologique, la marque américaine prévoit de vendre la Triniti dans un contenant en papier entièrement recyclable. Utiliser les balles usagées pour en produire des nouvelles, l’idée est séduisante, mais pas encore d’actualité. « Le défi que nous rencontrons avec les matériaux recyclés est la perte accélérée d’air. Si nous devions fabriquer une balle à partir d’autres recyclées, elle perdrait rapidement en pression », explique Jason Collins.

Sur la question de l’empreinte carbone, les balles n’ont hélas rien à envier aux joueurs de tennis professionnels. Une étude de l’université de Warwick en Angleterre a calculé la distance parcourue pendant la production d’une balle utilisée à Wimbledon : 81 000 kilomètres, des escales dans quatorze pays, « un des trajets les plus longs que j’ai vu pour un produit », dixit le docteur Mark Johnson, responsable de l’étude. Un long chemin, comme celui qu’il reste à parcourir pour rendre la petite balle jaune un peu plus verte.

Article publié dans COURTS n° 8, été 2020.