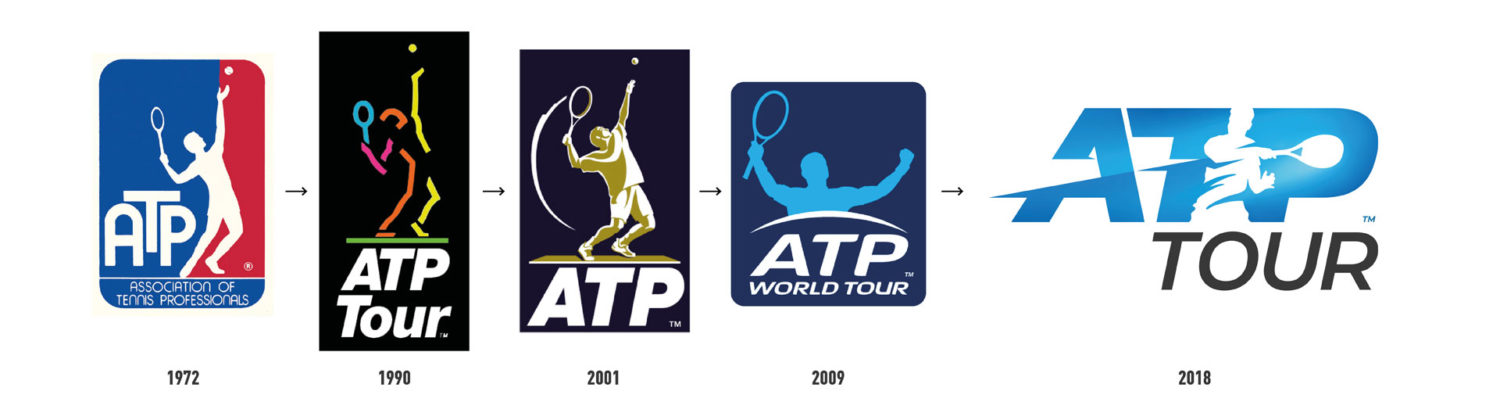

Fin 2018, l’ATP dévoilait son nouveau logo officiel. Le but ? Rafraîchir l’image d’une marque et d’un sport pour satisfaire les passionnés de tennis mais aussi pour conquérir de nouveaux amateurs, en particulier issus des nouvelles générations. La recette de ce nouvel emblème repose sur quelques ingrédients fondamentaux : modernité, dynamisme, élégance, originalité et minimalisme. Pour en expliquer les coulisses et les enjeux, qui d’autre que George Ciz, Senior Vice President du Marketing & Business Development de l’ATP Tour. Une occasion unique de revenir sur un objet visuel à la confluence de l’histoire, du marketing et de l’art.

COURTS : Ce qui frappe dans ce nouveau logo, c’est l’attitude du joueur de tennis représenté : on le voit jouer un point et exécuter un coup droit en direct, alors qu’auparavant, on montrait le joueur soit avant, dans un geste de service, soit après le point dans un geste de victoire. Ce changement vise-t-il à mettre davantage en évidence l’importance de l’instant présent, véritable moment de l’action ?

George Ciz : Oui. Le but du nouveau logo est de dépasser l’image institutionnelle de l’ATP pour la présenter comme une véritable marque de sport liée à la culture, au divertissement et au spectacle. Raison pour laquelle nous avons transmis une liste de mots-clés aux agences chargées de concevoir le logo : modernité, adéquation avec un public jeune, élégance, créativité, mouvement et spectacle.

Pour exprimer tout le caractère dynamique, vivant et percutant du tennis, le logo repose sur trois éléments principaux : le geste du coup droit, le tracé de la balle qui transperce l’image et la couleur qui offre un effet de lumière. Le logo ne se réduit donc pas à une simple image puisqu’il traduit une véritable action.

Toutefois, l’idée la plus originale se trouve peut-être dans le fait de placer le joueur de tennis à l’intérieur même des lettres ATP, de manière à fusionner ces deux éléments au lieu de les distinguer, comme dans les logos précédents, où le joueur apparaît habituellement au-dessus du nom de la marque. Cette disposition permet de donner plus de visibilité au joueur et à l’ATP, en raison du gain d’espace, et favorise le minimalisme et l’efficacité. Parmi les trois agences associées au projet, on doit cette trouvaille à l’agence Matta.

C : Ce logo évoque presque une expérience de réalité augmentée en raison de l’effet d’optique et de lumière qui s’en dégage. Quelle est la place de la technologie dans l’identité de l’ATP ?

G.C. : La technologie occupe une place essentielle dans notre vision du tennis et de nous-mêmes. Le logo témoigne de la modernité et de l’adéquation de la marque avec l’époque actuelle, et cible en particulier les nouvelles générations de fans. À titre d’exemple, nous avons créé en 2017 à Milan le tournoi Next Generation ATP Finals, où s’affrontaient les meilleurs espoirs du tennis mondial (hormis Zverev, en lice dans l’ATP Finals).

Cet événement a servi de vitrine et de rampe de lancement à plusieurs projets pionniers sur le plan technologique. En plus de proposer des nouveaux formats (par exemple en supprimant les couloirs sur le court), nous avons remplacé les juges de ligne grâce à un système électronique. Pour la première fois dans l’histoire, les joueurs bénéficiaient de la possibilité de communiquer avec leurs coachs au changement de côté via un casque audio, tout en ayant accès à des données et des statistiques sur leur adversaire. Ces changements leur permettaient d’appréhender le match de manière plus analytique.

Nous mettons un point d’honneur à favoriser la technologie ainsi que l’exploitation et l’analyse des données. Pour satisfaire l’intérêt du fan de tennis mais aussi celui du joueur professionnel et du coach, en augmentant le plaisir esthétique du spectateur ainsi que les performances et la qualité de jeu des joueurs. Sur notre site, nous proposons la rubrique brain game analysis, consacrée à l’utilisation des données fournies par le hawk-eye (positionnement sur le court, etc.). Ces progrès sont dus à l’évolution du tennis, devenu beaucoup plus organisé, stratégique et technologique qu’avant.

C : À quel point le nouveau logo reflète-t-il la génération actuelle (Federer, Nadal, Djokovic) tout en anticipant celle à venir (Tsitsipas, Zverev, Shapovalov…) ? Comment concilie-t-il passé, présent et futur ?

G.C. : Tout d’abord, une spécificité de notre époque réside dans le fait que les générations ne s’opposent plus autant qu’auparavant. Et pour cause : aujourd’hui, les champions jouent plus longtemps en raison de leur gestion de carrière de plus en plus professionnelle. Par conséquent, ils affrontent plus souvent les membres de la nouvelle génération. Il y a un vrai échange entre les deux et pas seulement un remplacement. Ensuite, les icônes actuelles sont toujours résolument modernes car elles continuent d’inspirer les jeunes fans et les joueurs.

Même si cette situation freine en partie l’éclosion des meilleurs jeunes, l’ATP les aide en leur proposant des événements spéciaux pour les professionnaliser, comme le tournoi Next Gen que nous évoquions.

En ce qui concerne le logo proprement dit, il exprime à la fois les valeurs communes (élégance, dimension mondiale, spectacle) aux joueurs de tennis, toutes générations confondues, ainsi que les spécificités propres au tennis contemporain (vitesse, puissance, technologie, mouvement). Il reflète donc l’histoire tout en s’adressant à un public jeune et moderne.

C : Comment la communauté des joueurs professionnels a-t-elle réagi au logo ?

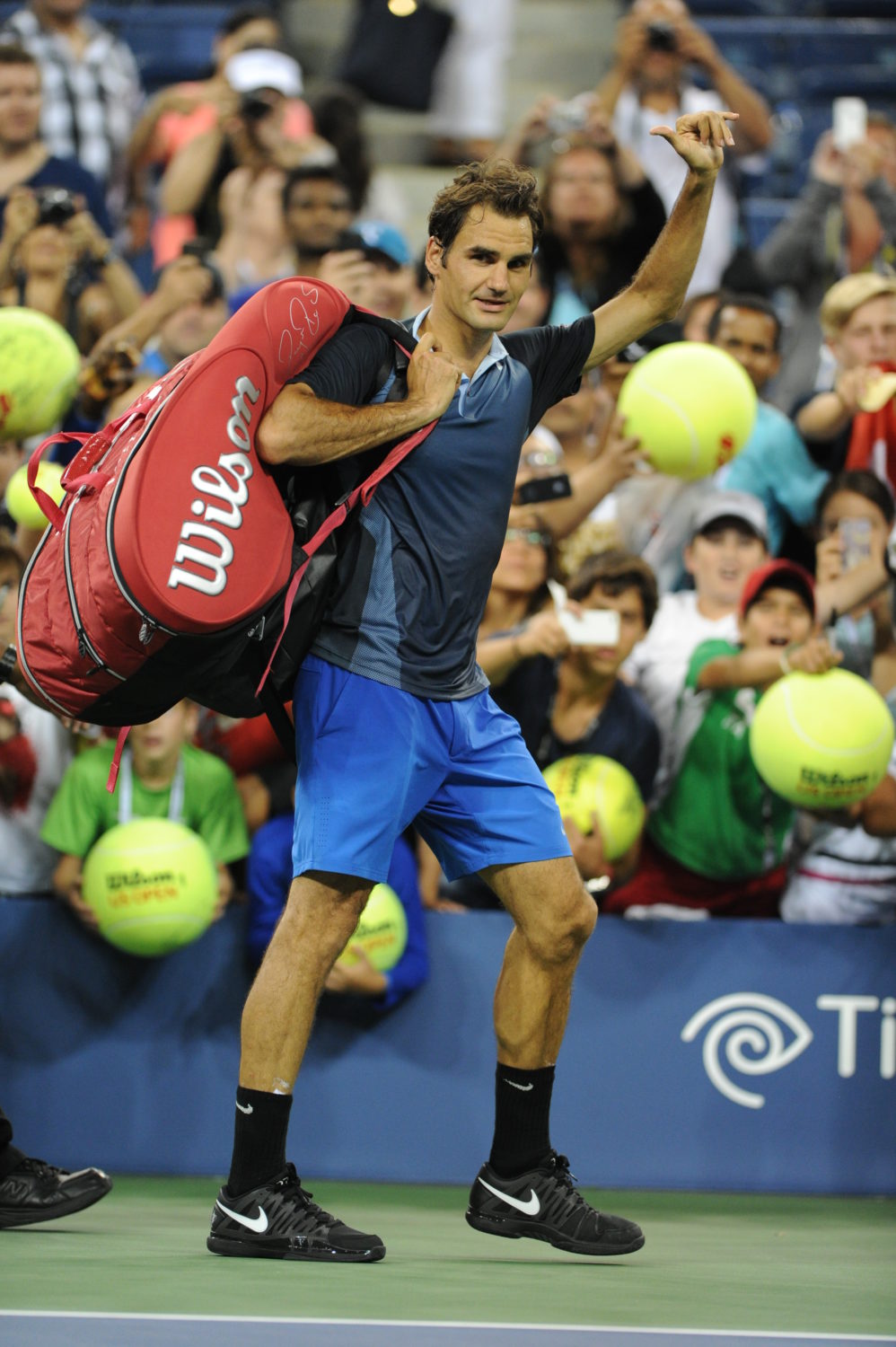

G.C. : De manière très positive. C’est à l’US Open en 2018, lors d’une réunion privée, que nous avons dévoilé le nouveau logo aux joueurs. L’enthousiasme était au rendez-vous.

Quand on lance une nouvelle marque ou qu’on décide de changer l’image d’une marque, on se heurte en général à toutes sortes de réactions, encourageantes et dissonantes. Ici, en revanche, le logo a emporté l’adhésion d’une écrasante majorité de personnes, autant auprès des joueurs et de la communauté du tennis qu’au sein des tournois. L’un de nos objectifs principaux était donc atteint : créer une image représentative, emblématique et universelle à laquelle chacun peut s’identifier. D’où le slogan de notre campagne de communication, « Love it all » : nous cherchons à transmettre aux fans le goût du tennis sous toutes ses formes, en tout lieu, à toute époque, et sur toute surface !

C : Quel est, en quelques mots, le message véhiculé par le nouveau logo ?

G.C. : Selon moi, le message au cœur de la nouvelle identité visuelle de l’ATP signifie que nous sommes une marque à l’image du sport dont nous faisons la promotion : dynamique, moderne et spectaculaire !

C : Quelles sont les caractéristiques qui font du tennis l’un des sports les plus excitants à regarder ?

G.C. : Le trait le plus important est l’imprévisibilité, car elle crée une tension dramatique immense. Jusqu’au dernier moment, l’issue d’un match peut changer, comme l’illustre la finale épique de l’US Open entre Nadal et Medvedev.

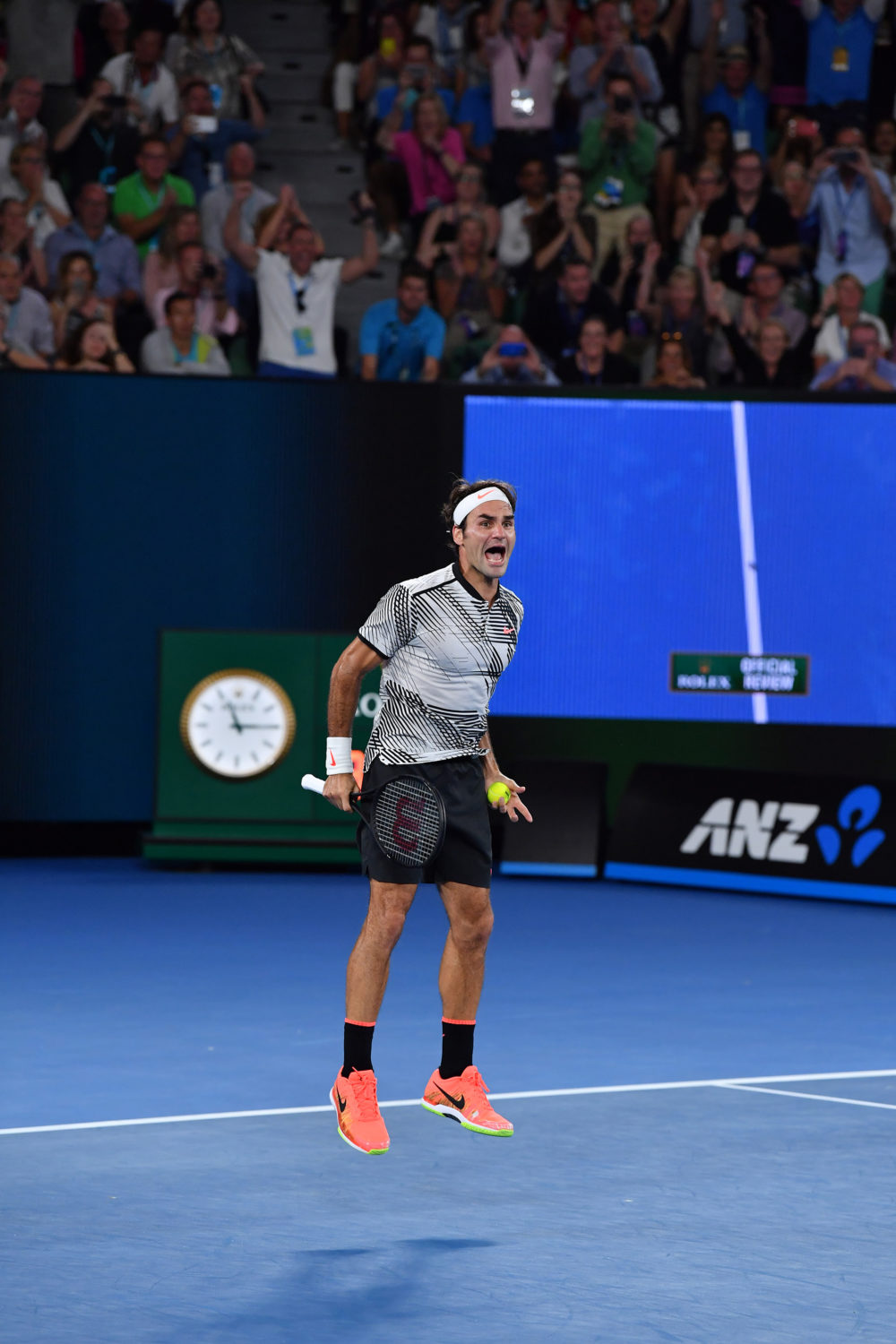

La dimension de duel entre deux individus joue également un rôle majeur. D’autant plus à l’heure actuelle, marquée par des rivalités exceptionnelles au sommet entre Federer, Nadal et Djokovic. De plus, ces joueurs ne sont pas que des joueurs de tennis car ils représentent aussi des idées, ce qui augmente la valeur symbolique des affrontements.

Le côté spectaculaire du tennis découle aussi de l’hyperprofessionnalisme des joueurs sur les plans physique, stratégique et mental. Si l’on regroupe tous ces éléments dans un stade rempli de milliers de spectateurs, on obtient une dose d’énergie et d’adrénaline semblable aux combats de gladiateurs à l’époque romaine.

Sans oublier une dimension éthique fondamentale : le tennis est un sport propre, exempt de scandales et où règne un certain code de conduite, un savoir-vivre qui instaure une relation de confiance avec les fans. Beaucoup de joueurs, même au top niveau, renvoient l’image de bons pères de famille. Certes, il arrive que certains se comportent de manière inappropriée, mais ces cas isolés n’entachent en rien l’intégrité et les valeurs phares du tennis que sont le respect, le fair-play et l’élégance.

C : Pensez-vous que l’augmentation de la vitesse et de la puissance des échanges a augmenté la dimension spectaculaire du tennis ?

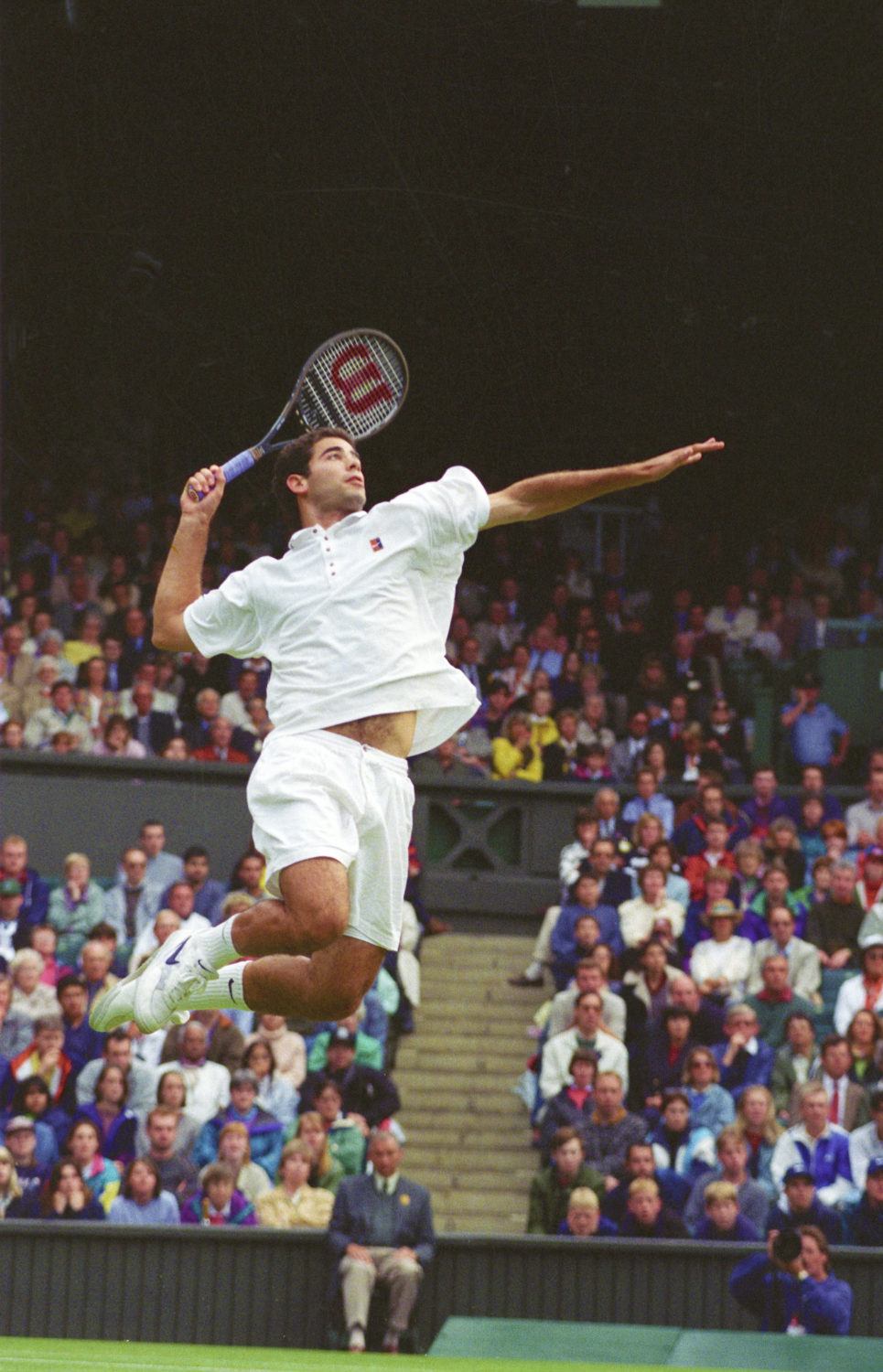

G.C. : Absolument. Parfois, la meilleure manière de connaître un sport est de le montrer à quelqu’un d’extérieur. Si l’on prend l’exemple des Jeux Olympiques, où des amateurs profitent de l’événement pour découvrir de nouveaux sports tels que le tennis, le public est systématiquement impressionné par le son explosif, le boum issu de l’impact de la raquette sur la balle, en particulier lors des matchs en salle. Ce phénomène est typique de notre époque, où la fréquence et l’agressivité des échanges du fond de court ont augmenté de manière drastique, à l’opposé du style de jeu des années 1990 basé sur le schéma service-volée. Ce public associe le tennis à un sport explosif, énergique, rapide, puissant et électrique. D’où la volonté d’intégrer toutes ces dimensions dans le nouveau logo et de restituer une sensation d’impact, un effet percutant.

C : Dans quelle mesure les campagnes de marketing et de promotion de l’ATP ont-elles réussi, au cours des dernières années, à attirer de nouveaux amateurs de tennis à travers le monde ?

G.C. : Tout d’abord, la croissance et le rayonnement de notre sport s’expliquent par une raison : les joueurs. Si près d’un milliard de personnes suivent l’ATP au cours d’une année, c’est grâce aux performances des joueurs et aussi des tournois, qui n’ont de cesse d’améliorer leur fonctionnement et leur infrastructure. Notre mission, en tant qu’équipe de marketing, consiste à soutenir ces deux piliers du monde du tennis, en leur donnant de la visibilité et les moyens de réaliser leurs objectifs.

Ensuite, depuis un an et demi, nous attachons un intérêt tout particulier aux réseaux sociaux, à l’image des 7,5 millions de followers (Facebook, Twitter, Instagram et Youtube confondus) que compte désormais l’ATP. À défaut d’être parfaits, nous travaillons d’arrache-pied pour assurer la promotion des centaines de joueurs et des 64 tournois annuels dans le monde. En ce moment, nous planchons notamment sur la préparation de l’ATP Cup.

C : Le nouveau logo dépeint une imbrication parfaite du joueur et des lettres de l’ATP. Dans la pratique, à quel point l’ATP et les joueurs de tennis sont-ils interconnectés ?

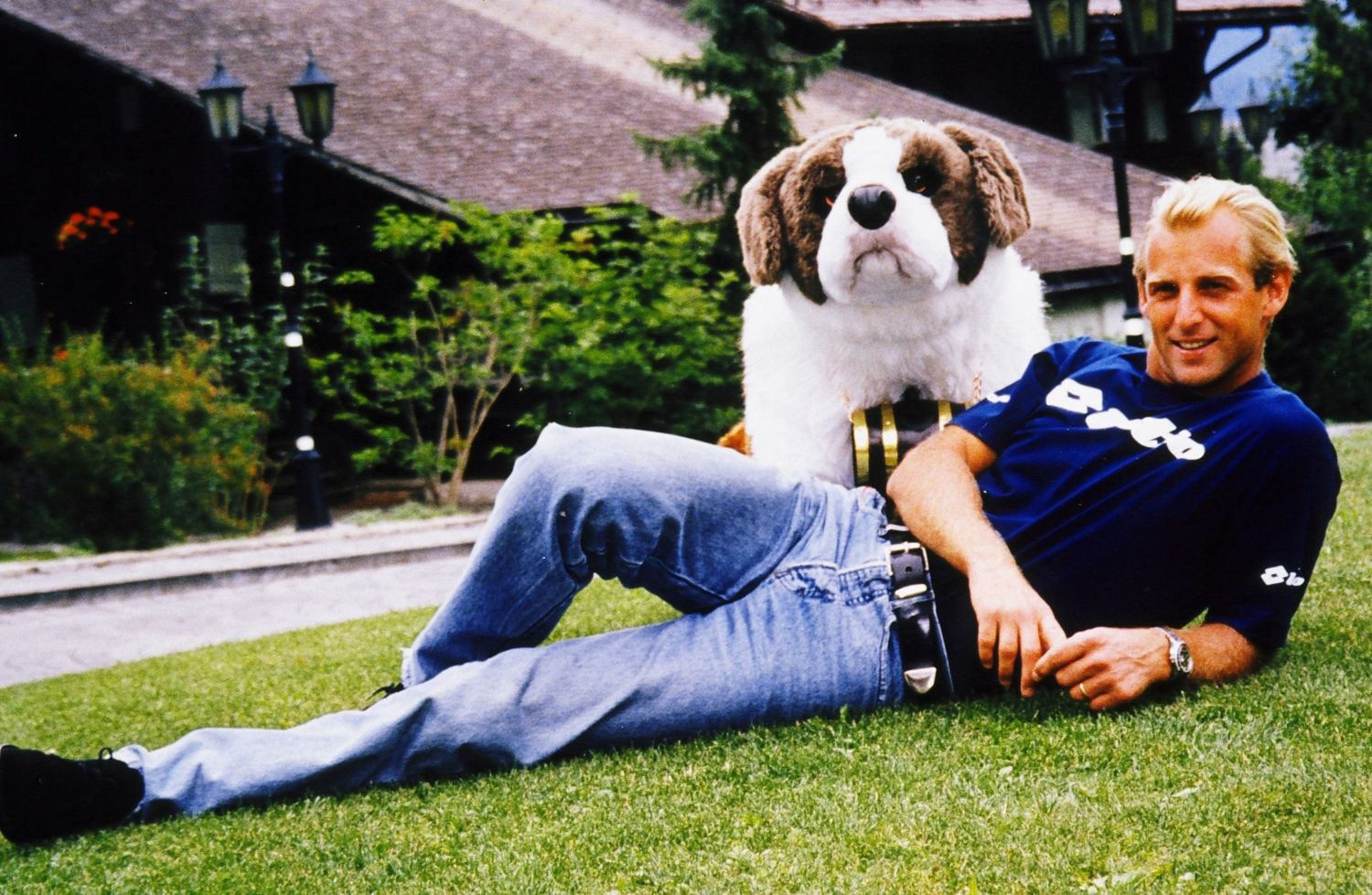

G.C. : Bonne question. Il n’est pas inintéressant de jeter un œil à l’évolution de notre organisation au fil du temps car il existe un lien historique indéfectible entre les joueurs et l’ATP. L’association des joueurs de tennis professionnels a ainsi été fondée par plusieurs joueurs en 1972 afin de défendre les intérêts des joueurs professionnels masculins. En 1990 s’est déroulé un autre événement majeur, l’ATP est devenue l’ATP Tour, en rassemblant les tournois et les joueurs au sein d’une formule de partenariat unique dans le paysage du sport professionnel : joueurs et instances disposent dorénavant d’un droit égal dans la gestion du circuit. Intégrer symboliquement un joueur au centre du logo de l’ATP prend donc tout son sens.

Interview publié dans COURTS n° 6, automne 2019