BROADWAY VITAS

Par Loïc Struys

Il était un joueur flamboyant. Un génie du circuit. Un playboy sur et hors des courts. Vitas Gerulaitis incarnait le talent et l’insouciance, la générosité et l’élégance. Surdoué, il a accumulé les trophées, les conquêtes féminines et les voitures de luxe. Détenteur de 26 titres en simple, dont un Grand Chelem et une Coupe Davis, l’Américain était à la fois joueur de tennis, hédoniste, guitariste d’un groupe de rock, dragueur invétéré, accro aux adjuvants illicites et l’ami de tous, de Régine à Warhol. « Vitas était comme une luciole, il avait le don d’attirer les amis par douzaines, où qu’il se trouve. Si cela n’avait tenu qu’à lui, il les aurait invité à déjeuner ou dîner la veille de l’US Open », disait à son propos Fred Stolle, son entraîneur. Professionnel de 1971 à 1986, Vitas Gerulaitis a réussi à capter la lumière à l’ombre des Borg, Connors, Vilas et McEnroe en menant une vie faite de mesure et de démesure, de haut et de bas jusqu’à cette nuit fatale de septembre 1994. « J’ai vécu une sorte de rêve sur un rythme rock and roll », se plaisait-il à dire. Numéro 3 mondial, mais number one des nuits fauves : telle fut la trajectoire de « Broadway Vitas », dont les frasques ont éclipsé de façon injuste le perfectionnisme.

22 septembre 1994. St Dominic Church of Oyster Bay, Long Island. Le monde de la petite balle jaune s’est arrêté de tourner pour pleurer celui qui l’a décrispé, émerveillé et tant fait sourire. Ce jour-là, Björn, Jimmy et John portent le cercueil d’un ami plutôt que celui d’un rival. Comme il l’avait fait de son vivant, Vitas Gerulaitis réunit dans la mort les légendes d’un sport qui interdit la pitié et les états d’âme. Ce jour-là, le chagrin atténue les empoignes sportives d’antan et banalise gloire, fortune et trophées. Les larmes rendent insipide le meilleur des Dom Pérignon qu’il avait l’habitude d’offrir par caisses. « La mort de Vitas a été un tel choc pour nous tous », déclarera Borg quelques années plus tard. « Je ne pouvais pas y croire, il était à Seattle avec nous deux jours avant sa mort pour une exhibition. C’est une tragédie. Tous les joueurs étaient sous le choc. Il était un frère pour moi. Jamais je n’ai connu quelqu’un aussi bien, aussi longtemps. J’ai perdu un membre de ma famille. »

Rolls-Royce vs. Ford Pinto

Retrouvé sans vie dans la villa d’un ami où il était venu se reposer, l’ange blond des courts a été emporté à 40 ans par une fatalité venue clore le chapitre le plus glamour de l’histoire du tennis. Champion le jour, Gerulaitis menait une vie de jet-setter la nuit : s’il disait « faire un effort pour ne pas sortir toutes les nuits », il était fréquent de le trouver jusqu’au lever du jour au Studio 54 ou au Mudd Club, des clubs branchés de New York. La fin de la guerre du Vietnam, le Watergate et la crise pétrolière emmenaient les États-Unis des seventies dans la désinvolture et le lâcher-prise, où la seule règle était de ne pas en avoir, précepte que Gerulaitis avait fait sien.

« Même quand on était en junior, on entendait de ces légendes : Vitas avait fréquenté telle actrice, il avait joué tel tournoi sous l’influence de telle drogue », évoque John McEnroe dans sa biographie. « Je me demandais comment diable il faisait pour brûler la vie par tous les bouts. (…)Il avait une suite à King’s Point et une vie si glamour à Manhattan. Moi, je revenais de mes voyages avec du linge sale pour ma mère et je rentrais dans ma vieille chambre de Douglaston. Vitas conduisait une Rolls-Royce jaune crème de la couleur de ses cheveux avec une plaque marquée VITAS G. Moi j’en étais encore à manœuvrer une pauvre (Ford) Pinto orange flamme. »

Avant que Gerulaitis n’écrive lui-même sa légende, les autres se chargent de la conter à sa place. Lui enchaîne les aventures comme il monte au filet : sans réel coup tranchant, mais avec une volée implacable au moment de conclure. Car il n’a rien des standards de beauté masculine de l’époque : sa crinière blonde hirsute surmonte des petits yeux bleus perçants, lui donnant des faux-airs de méchants de Mad Max. Bourré de tics, il avait l’habitude de pencher la tête, secouer ses boucles et jeter un œil par-dessus son épaule droite. « Il ressemblait à un coq occupé à veiller à ce qu’aucun intrus n’entre dans le poulailler », relatait l’écrivain sportif Michael Mewshaw.

Amazones en loge

Pourtant, il incarne la figure du playboy ultime, multiplie les conquêtes dont la plupart font la couverture de Vogue. Pendant ses matches, sa loge est régulièrement garnie d’amazones dont on ne sait laquelle fait figure de compagne attitrée. Les mauvaises langues prétendent qu’elles le sont toutes. Les anecdotes foisonnent : le soir de ses 21 ans, il invite des fans de tennis à une pyjama party dans sa chambre d’hôtel, tous frais payés. Il cultive ce rituel de ville en ville, d’hôtel en hôtel : quand les boîtes de nuit ferment trop tôt à son goût, il ouvre les portes de sa suite à qui veut, emmenant dans son sillage les Borg, McEnroe, Noah ou Vilas.

« Pour notre première sortie, j’ai marqué l’occasion en me livrant à quelque chose que je n’avais jamais essayé auparavant (et peu importe), se souvient McEnroe. La seule chose que je savais, c’est que Vitas et Björn me ramenaient à l’hôtel. Je me sentais malade mais merveilleusement bien : j’avais passé l’initiation. »

Quand les stars du tennis débarquent pour jouer l’US Open ou le Masters, elles se laissent guider par le maître des fluides dans un New-York by night en pleine ébullition disco. Studio 54, Xenon, Heartbreak, c’est la tournée des grands ducs et Guillermo Vilas savoure le spectacle en direct du dancefloor : « On s’amusait comme des petits fous tous ensemble. Moi j’aimais la musique. Mac était le plus excité et avait toujours de grandes idées genre : Allons ici ! Partons là ! Et Vitas faisait “C’est pas le bon jour. Le meilleur moment pour aller au Studio 54, c’est le jeudi soir”. McEnroe avait toujours les bonnes idées et Vitas savait toujours quand il fallait y aller. (…) Vous savez, quand on était ensemble, c’était vraiment marrant, c’était le meilleur moment. Et Borg était toujours avec nous. Il était plus calme, mais il ne voulait rien rater. »

À Monaco, ils fréquentent le Jimmy’s ou le Gregory after Dark, un bar au pied de l’immeuble de Björn Borg. Sous l’œil d’Alain Deflassieux, ex-journaliste de L’Équipe qui couvrait leurs virées, le numéro 1 mondial sort jusqu’au bout de la nuit, emporté par un torrent de Gin Tonic. Blessé, il pouvait se permettre pareil écart, à l’inverse de Gerulaitis, inscrit dans le tableau final. « C’est quand je dors huit heures par nuit que je ne me sens pas bien », avait-il pour habitude de dire. À l’époque, le calendrier des tournois compte quinze épreuves annuelles, les coaches sont intermittents voire inexistants, comme les contrôles anti-dopage, laissant le loisir de consommer et de se consumer. La vie de Vitas est un spectacle, dont il assure lui-même la mise en scène, et sa générosité n’a d’égal que son compte en banque.

« C’était un chic type » se souvient dans The Independent John Lloyd, ami de longue date et par ailleurs adversaire de la finale gagnée à l’Open d’Australie 77. « Il n’y avait jamais de problème avec lui. On pouvait sortir avec lui et dix autres personnes qu’il ne connaissait même pas. Il était le premier à sortir sa carte de crédit ; il était d’une rare générosité. Quelqu’un m’a un jour raconté qu’il faisait partie du top 3 des dépenses les plus élevés d’American Express dans le monde. Il l’utilisait pour tout, notamment pour s’envoler avec quelques femmes à bord d’un avion privé. »

Vitas Gerulaitis vit à 100 à l’heure, incarne le rêve américain et cultive le culte de la réussite. S’il dégage l’image du parvenu, c’est sans se départir de celle de dandy qui lui colle à la peau. Menant sa carrière à l’ombre des Borg, Connors, McEnroe ou Vilas, il profite de la starification du tennis, de l’apparition des chaînes de télévision « 100% sport » et de l’intérêt massif des annonceurs et sponsors pour jouir d’une vie dorée.

Les cachets accumulés sur les courts et les revenus publicitaires lui permettent de loger sa famille dans une grande demeure de Long Island, avec piscine en forme de raquette, sauna et terrain de tennis. Son garage abrite une Ferrari Dino 308 GT, une Porsche 911 Turbo, une Lamborghini et sa célèbre Rolls-Royce couleur banane, tandis qu’un portrait à sa gloire signé Andy Warhol trône dans la salle à manger.

Brooklyn, terre d’exil

Cette réussite sonne comme une revanche sur la vie pour ce fils d’une famille lituanienne forcée à l’exil suite à l’invasion russe, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Avant de trouver refuge à Brooklyn, les parents Gerulaitis connaîtront la guerre, les bombes et les camps. « Nous avons tout laissé derrière nous dans l’espoir de revenir un jour. Ce jour n’est jamais arrivé », se souvient Vitas Senior qui a donné son prénom à son fils, en hommage à ce roi lituanien du XVe siècle, Vytautas. À la maison, on parle lituanien. La famille apprend la langue de son pays d’accueil, mais fréquente la communauté lituanienne.

« Nous allions à l’école lituanienne de Brooklyn. Nous l’avons fréquentée durant huit années » se rappelle Ruta, la sœur, dans The Independent. La langue et les danses folkloriques de ce lointain pays d’origine sont maîtrisées. « Lors de nos premiers jours au jardin d’enfant, nous ne parlions pas anglais. » Entre ses boulots d’emballeur le jour et de chauffeur de camion le soir, Vitas Senior, ancien champion de tennis dans son pays, emmène les enfants tous les week-ends sur les terrains publics de Forest Park, dans le Queens. Il fera de sa fille une bonne joueuse de tennis, quart de finaliste à Roland-Garros 79 ; son rejeton deviendra l’un des meilleurs de sa génération.

Big Mac à la dinde

Il a beau avoir emprunté l’ascenseur social, il demeure attaché à ses racines familiales. « Il était très famille. Il n’a pas oublié les sacrifices de ses parents pour lui », se souvient sa tante Grazina dans The Independent. Chez lui, il arrivait que Björn Borg et John McEnroe viennent taper la balle et apprécier un bon repas préparé par Grazina. « Il s’était entraîné avec eux. Je leur ai cuisiné une dinde. Je me souviens que John s’est rué dessus et a tout mangé. Je voulais le frapper. »

À leur contact, Vitas tempère son train de vie, se concentre sur le tennis. Il découvre qu’il ne peut plus maintenir son légendaire tour d’horloge, son rythme Broadway Vitas sans en ressentir les effets sur le court. « Par le passé, j’étais capable de prendre une semaine off, faire l’imbécile, la fête et m’en sortir. Je me rends compte désormais que ce n’est plus possible », relatait-il.

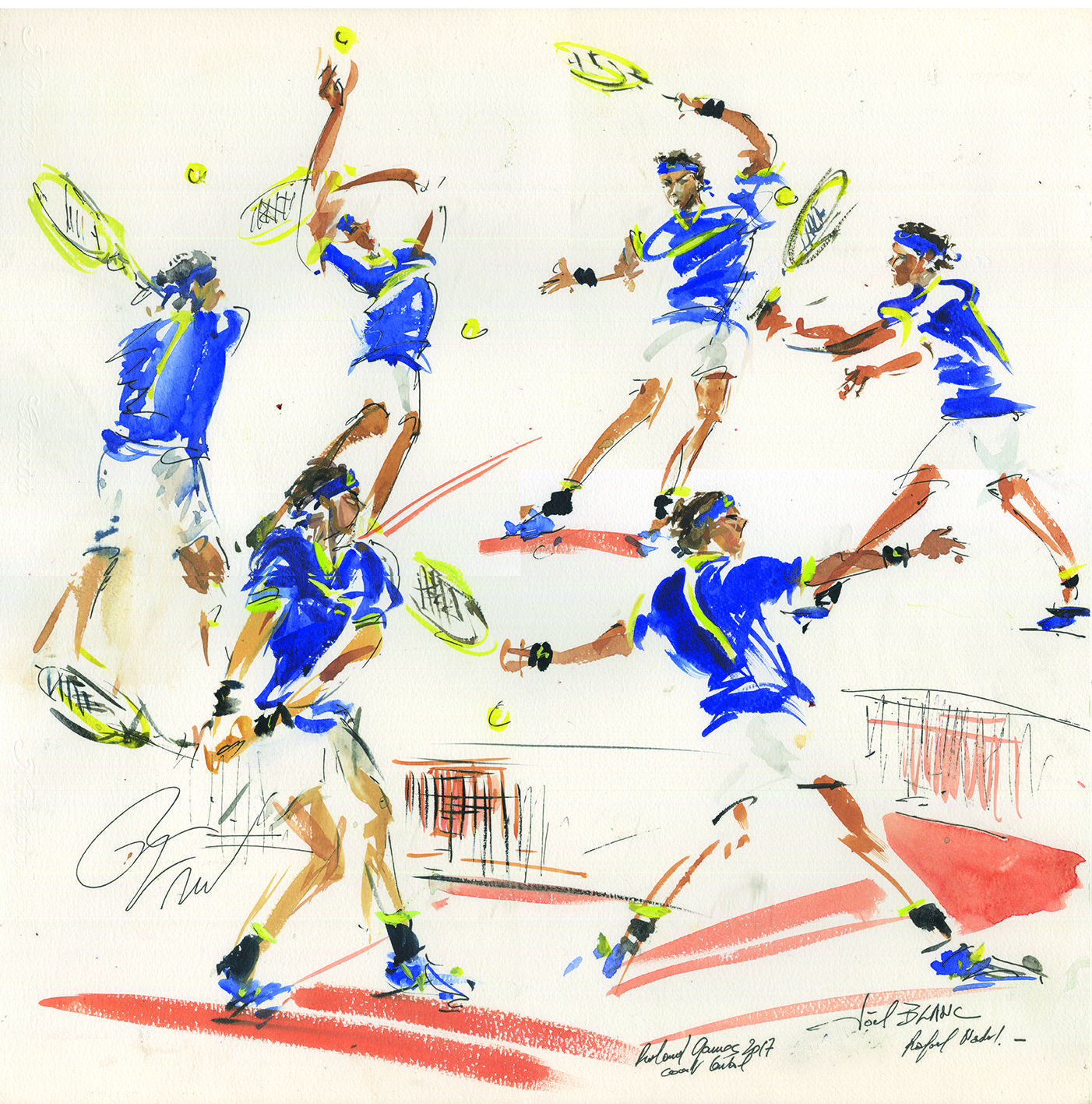

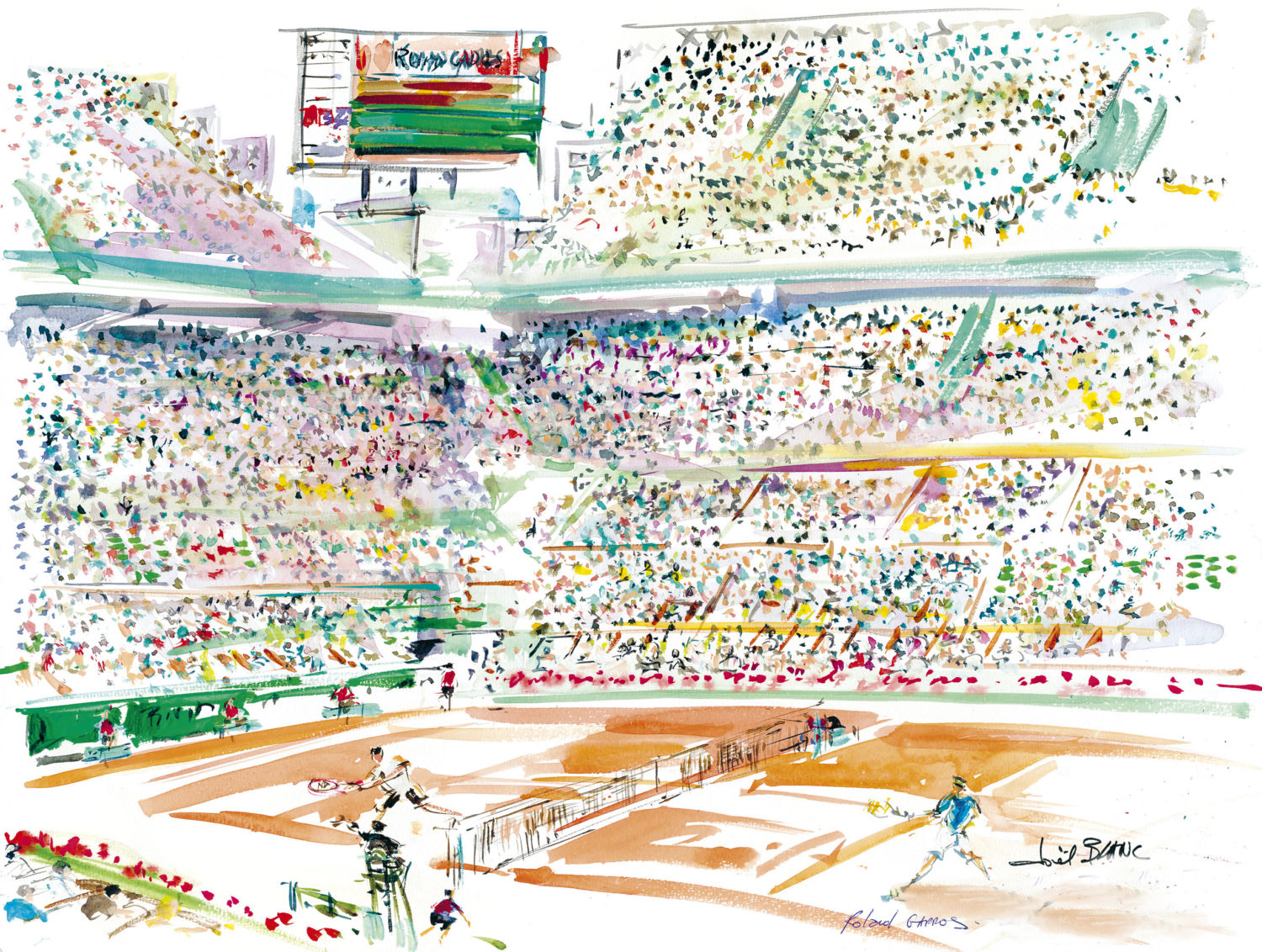

Pour dompter ses démons, il s’adjuge, à 25 ans, les services de Fred Stolle, dont le rôle est de canaliser sa légendaire énergie. « Vitas doit me respecter. Il doit m’écouter quand je lui dis qu’il ne peut pas sortir toute la nuit. Après un tournoi, je sais qu’il a envie de s’éclater. Je ne peux pas être son chien de garde à longueur d’année. Mais s’il ne me suit pas au pied de la lettre lorsque je suis avec lui pour travailler, je m’en vais. Il le sait très bien d’ailleurs » Car s’il était connu pour être le roi du dancefloor, il était capable de s’infliger de longues séances d’entraînement, avec Björn Borg notamment. Doté d’un coup d’œil fabuleux, de jambes infatigables, Vitas Gerulaitis volleyait à merveille. À force de s’entraîner avec le Suédois, il avait acquis une solidité en fond de court qui lui permettait de briller sur terre battue, en atteste sa finale - perdue - à Roland-Garros en 1980.

Malgré ses frasques, il présente un palmarès plus qu’honorable : 27 titres en simple plus 9 en double. Parmi eux, un tournoi du Grand Chelem conquis en décembre 1977 à l’Open d’Australie. Sans oublier une finale à l’US Open (défaite contre McEnroe en 1979), une autre à Roland-Garros (battu par Borg en 1980), deux finales au Masters (1980, 1982), plus deux demi-finales à Wimbledon (1977, 1978). Troisième mondial en février 1978, il participe également à la reconquête du saladier d’argent par les États-Unis en 1979.

Borg, tireur de balltrap

Toutefois, il a toujours manqué à l’Américain le grand coup qui fait la différence, et son mental lui a souvent joué des tours face aux meilleurs, beaucoup plus « tueurs » sur le court. « Si Vitas joue mal, c’est son coup droit qui le lâche en premier », dira Björn Borg. « Chaque fois que je le joue, je monte sur le terrain avec trente idées pour le battre. Et il parvient systématiquement à les détricoter une à une, comme un tireur de balltrap », expliquera Gerulaitis après une énième défaite face au Suédois. « Mais je n’ai jamais eu d’attitude négative à son égard, malgré mes défaites », dont la plus douloureuse date de 77, en demi-finale de Wimbledon, 10 jeux à 8 au 5e set.

« À Wimbledon, au cours de notre demi-finale, j’ai fait le break dans le 5e, failli en faire un autre et failli également gagner mon service pour conserver le break. Mais, à chaque fois, il a bien joué les points essentiels. Je n’anticipe pas ses coups aussi bien que certains autres joueurs. McEnroe, lui, lit dans les pensées de Borg comme dans un livre ouvert. »

Raison pour laquelle Vitas Gerulaitis n’a jamais pu gagner aucun de ses 16 matches (dont 12 officiels) contre Björn Borg qu’il considérait comme son meilleur ami et qui disait de lui : « C’est vrai, je l’ai battu seize fois de suite, mais c’est parce que son style me convient parfaitement. J’adore les joueurs qui se précipitent au filet à la moindre occasion. La raison essentielle de mes victoires, c’est qu’il est nerveux quand il joue contre moi. Pourtant à l’entraînement, il ne l’est pas. Nous nous tenons de près. Parfois même, il me bat. »

Malgré qu’il soit ami avec tous, il se lasse de son rôle d’éternelle attraction. Année après année, Chelem après Chelem, Gerulaitis trouve toujours sur sa route les McEnroe, Connors ou son ami Suédois. « Je me suis parfois demandé ce qu’il se serait passé s’il avait gagné cette demi-finale contre moi », s’interrogera Borg des années plus tard. « Peut-être que s’il m’avait battu, sa carrière aurait pu être différente. »

Loser magnifique

Ses déclarations pleines d’humour renforcent l’étiquette de loser magnifique dont on l’affuble, à l’image de cette tirade devenue légendaire après sa victoire lors du Masters 80 sur Jimmy Connors après seize défaites d’affilée : « Personne ne bat Vitas Gerulaitis 17 fois de suite, personne ! » Lors de la finale de l’édition 81, malgré deux sets d’avance et une balle de match, il est touché à la tête par un coup droit féroce d’Ivan Lendl qui, finalement, s’imposera. Là encore, il noie la défaite par une esquive verbale : « Je n’ai rien dans la tête, donc rien à endommager en réalité. »

Il se résout à ranger ses raquettes, tandis que, la même année, le Studio 54 décroche définitivement ses boules à facettes. Comme un symbole. Le « Lion lituanien » peine à accepter ce retour à une lumière du jour qu’il a longtemps évité. Les lendemains désenchantés d’une dizaine d’années de fête permanente se révèlent laborieux. S’offrir tous les plaisirs coûte, comme les fréquentations : cité dans une affaire de trafic de stupéfiants, il en sort blanchi. Vitas reste un temps en prison, mais peut heureusement compter sur un élan de solidarité. « On était quelques-uns à l’aider », se souvient dans L’Équipe John Beddington, ex-directeur des Internationaux du Canada. « Je lui donnais de l’argent, régulièrement. Mais jamais en une fois, car il aurait tout dépensé immédiatement. »

Cette générosité l’a aidé à surmonter ses démons. L’année de sa mort, en 94, outre les exhibitions, il assure un intérim aux côtés de Pete Sampras lors du tournoi de Rome et assiste à la victoire d’André Agassi à l’US Open en tant que consultant pour CBS.

« Il avait tourné la page (de ses excès). Il était bien, avait enfin trouvé le bonheur et une zone de confort après la fin de sa carrière. Il n’avait que 40 ans. Encore maintenant, ça paraît tellement injuste », se désole John McEnroe quelques années après le drame.

Aux premières heures de ce décès soudain, les rumeurs d’une overdose circulent avant que l’autopsie ne révèle une asphyxie au monoxyde de carbone. Gerulaitis est mort par accident, dans son sommeil, dans le canapé d’un ami qui l’hébergeait. Loin de Broadway.

Article publié dans COURTS n° 2, été 2018.