Hair Today, Gone Tomorrow

It’s not the sort of thing that’s supposed to be discussed. Just about everybody notices it, but nobody talks about it. Leg hair? On male tennis players? Just because tennis shorts, unlike other sports uniforms, make it—or its absence—plain to see, who really cares?

Oh, people talk about the hair on their heads until the cows come home. As a nearly bald man, I remember my ex-son-in-law boasting, in baby talk, to my daughter, “I promise you, sweetie, I will never ever go bald” as if my shiny pate was a crime to be avoided at all costs; head hair allows a free pass on what it is okay to say. A friend of my mother’s coyly remarked of my two beautiful daughters, “How interesting that they have decided to be blond,” so that in one sentence she was saying a.) that she knew their hair was dyed; b.) that they were different in style from my wife; and c.) that she respected them for their sheer joy in being glamorous women. People feel allowed to comment on your frizzy hair, your prematurely gray hair, your change of coif. And, if you are bald and perfectly okay with it, you can count on one advertisement after another targeting you as if that lack of hair is something you should do you utmost to avoid or mask. While in some cultures baldness is considered a sign of virility, in others it gets treated as a failure and a reason for shame. The ads tell you to fight against your unfortunate state and to try procedures and salves and treatments and cures at untold cost; above all, don’t be happy with matters over which you have no choice.

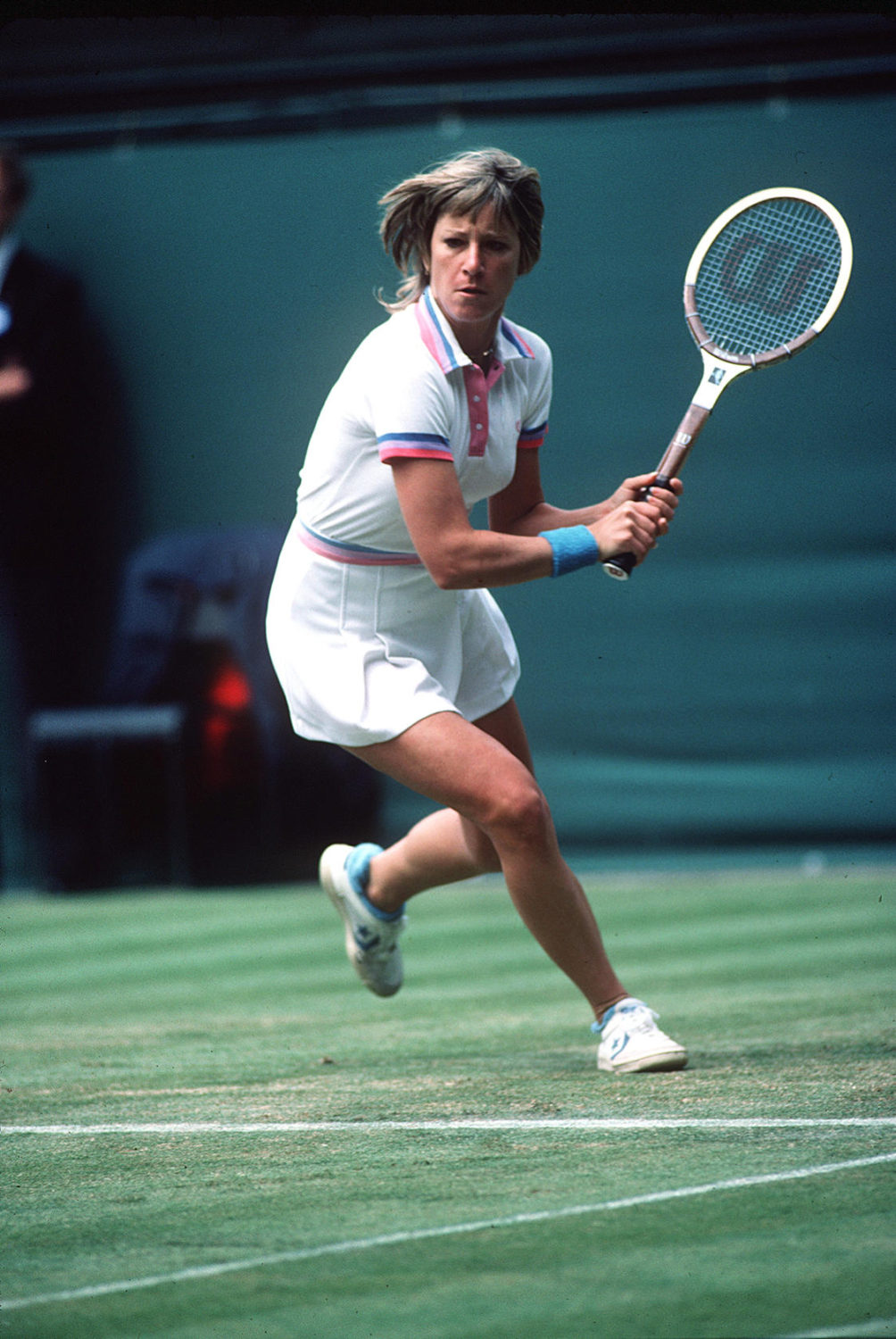

But people do not discuss men’s leg hair or lack thereof. Female leg hair, yes: as something to be discouraged with a depilatory or shaved with a sleek razor—or to be preserved and even flaunted as a political statement. Yet what man can honestly say that he is unaware of his own leg hair or lack thereof? On the other hand, it is a conversational no-go.

I am violating the rules of decorum with the question asked by this article. When did male tennis players begin to shave their legs. And why?

First, it’s a generational thing. Older men—say, over the age of fifty—are very unlikely to shave, or consider shaving, our legs. It is simply not done. We shave our faces. Period. To shave elsewhere is like buttoning the bottom button of your waistcoat or putting an actual shiny coin in the slot of your penny loafers. These are crimes against the few rules of civilization that remain to us. We don’t talk about the sartorial guidelines; we simply know them.

In America, beyond the “don’ts,” there are the “do’s,” of racket sport fashion. Make sure your white polo shirts, like the original Lacostes, have tails that are longer than their fronts. Consider wearing your old Shetland sweater inside out so that the Brooks Brothers label is facing outwards; in the 1960s, I saw one of those aristocratic preppies with a last name as a first name (aka Whitney Griswold and Kingman Brewster, two Yale presidents who proved how much better your chances were of ascent than if you were an ordinary John or Robert) playing paddle tennis on a crisp winter day with a yellow cable stitch sweater worn in aforementioned manner, and I still consider it the height of cool. Cultivate holes and tears in the faded Levi’s you wear home after the game. And do not appear even to be aware of any hair that grows on your legs—even if it sprouts through the missing fabric in your jeans.

For that matter, pretend not to be conscious of most anything having to do with your appearance; just enjoy being your natural self. My generation has a lot invested in giving the impression that there are more important things to do than pay attention to anything superficial.

So when in the history of sports, and tennis in particular, did men start acknowledging leg hair by shaving it? Did boxers in the 1920s do the same? Gladiators in ancient Rome? Is there an aerodynamic swiftness and greater agility that comes if you are not held back by a short furry cover on your legs? Does anyone think men look better with hairless legs? What is the reason for which so many of the current generation of male tennis champions remove their leg hair and then keep their legs silky smooth?

Before the trend hit tennis, male cyclists and swimmers routinely removed their leg hair. Whether by waxing, shaving, or some other method, Lance Armstrong and Michael Phelps were among those whose smooth limbs were observed. Magazines on cycling are replete with articles on many aspects of the subject. You can read all about it. To use a razor or a depilatory? Who does and who doesn’t? But in bicycling, there are understandable reasons; the lack of leg hair reduces aerodynamic drag—drag being a force acting in the reverse direction from a movement forwards. Hydrodynamic drag occurs in water; aerodynamic drag in air. Studies were done with cycling, and it was found that smooth as opposed to hairy legs resulted in a gain of between fifty and eighty seconds per hour in a forty kilometer race—a significant amount in a competitive event. (As slight a variable as seven seconds has meant the difference between winning a bike race and coming in second.) And because the drag in water is greater than in air, the removal of body hair in swimming matters even more, as do the requisite swim caps.

Other reasons have been posited—I am by no means the first person to discuss this—for why athletes in every sport (Cristiano Ronaldo and David Beckham being cases in point) keep their legs hairless. Wounds get clogged by hair—who has not had to deal with little bits of hair stuck in the clotted blood of a scraped knee?—and are easier to clean and keep disinfected if there is no hair to begin with. You don’t have to endure the pain of pulling hair when removing a bandage. It is also said that deep tissue massages are more effective if there is no hair interfering. (The jury is out on this one; I would like to hear what massage therapists say.)

There are other theories. Some say it is easier to flaunt your tattoos on smooth skin (and, one presumes, easier to get them initially.) Others will say that smooth legs look better (to each his own) or feel better. Well, it’s true that shaving your face or getting a haircut—and, above all, getting rid of the hair that grows so quickly and uselessly on the back of your neck—can make you feel better, so only those who have tried it can know for sure.

Male leg shaving was more of an open subject for discussion in ancient civilizations among philosophers and poets than in modern times; in fact, it was a popular topic. Herodotus, the great Egyptian historian who lived in the fifth century BCE, informs us that it was a common practice for Egyptians in that era to shave their bodies all over on alternate days. They used razors crafted in bronze, pumice stones, and special depilatory creams, and no one was exempt, regardless of age or gender. But a very different attitude prevailed in the Roman Empire in its period of glory. Seneca the Younger, who lived from 4 BCE to 65 CE and whose philosophy was read far and wide, saw the issue in relation to social class: “One is, I believe, as faulty as the other: the one class are unreasonably elaborate, the other are unreasonably negligent; the former depilate the leg, the latter not even the armpit.” In modern lingo, this translates to the advice to shave your armpits but leave your legs untouched. The poet Ovid (43 BCE to 17/18 CE) was specific in his advice: “Don’t rub your legs smooth with the tight-scraping pumice stone.” Ovid elaborated on the matter in The Art of Love. There he said that the curling of the hair on one’s head and the use of hairpins were the domain of woman and denoted effeminacy in men. “Men seeking women” should not “indulge in excessive grooming” or devote “any attention to self-presentation beyond basic hygiene;” specifically, they should not shave their legs. His council is for men to “make themselves attractive to women by ensuring that: their hair and beards should be trimmed by an experienced barber, their body should be bronzed from working out on the Campus Martius, their shoes should be the right size rather than too big, their toga should fit well and not be stained, their fingernails should be clean and not too long, hair should not protrude from their nostrils, teeth need to be free of plaque, their breath should not smell, and their armpits should not smell like those of a goat.” However one feels about male leg shaving, most people would be in agreement about the latter bits.

The poet Marcus Valerius Martialis, (born between 38 and 41 AD, died between 102 and 104,) known as Martial, whose twelve books of Epigrams held great sway, went even further in the view that male leg shaving was effeminate. Deriding in its entirety the notion that men should shave anywhere other than their faces, he assumed that if you shaved your legs you shaved everywhere. His views on what that signified were absolute in a sarcastic diatribe addressed to a friend: “Your chest, your legs, your arms—you pluck them. You’ve a ring of stubble round the base of your cock (which you shave). You do it for your girlfriend…; we all know. So, who are you waxing your crack for?”

From here the discussion flies in many directions. Mark Simpson, the journalist who coined the term “metrosexual” in an essay in The Independent of London in 1994, coined leg-shaving as being one of the preferences of “the spornosexual; a group of men who strive to look like sportsmen or porn stars.”

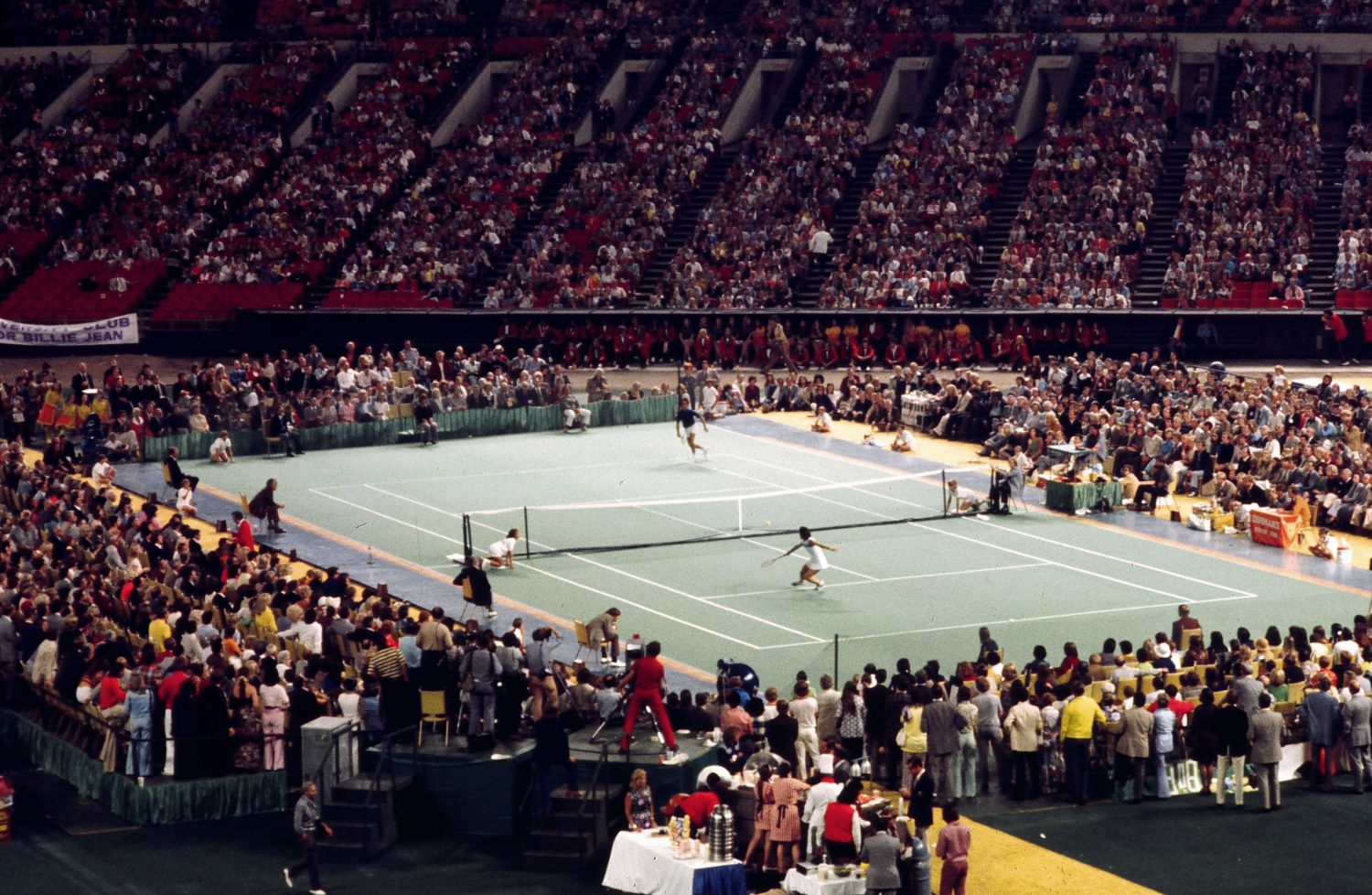

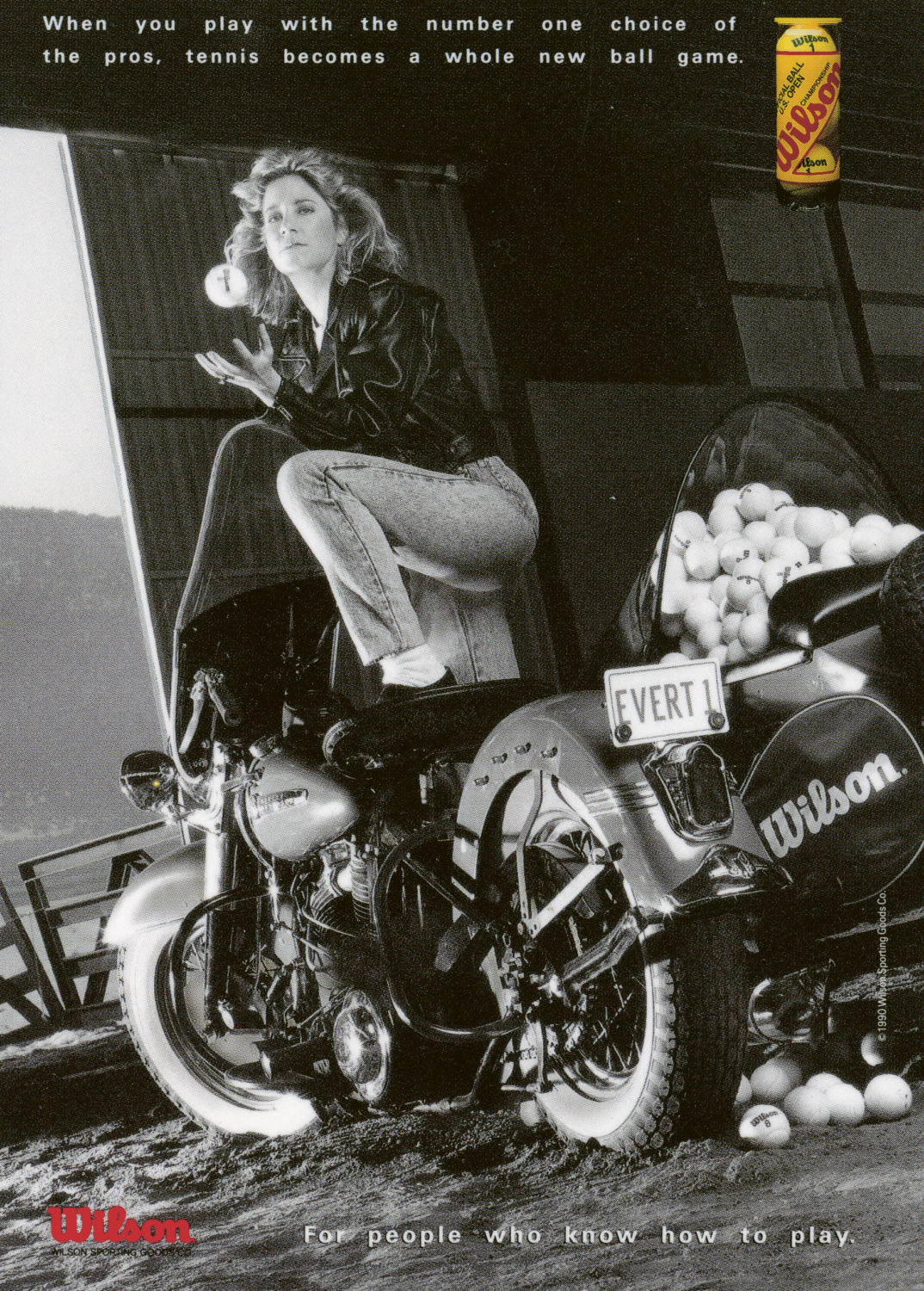

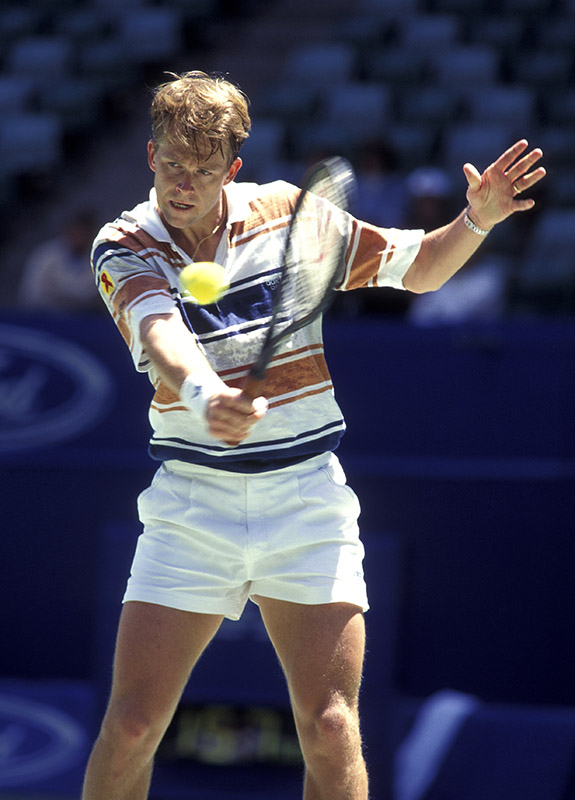

So where are we? Which male tennis players shave their legs? you ask. Given the close-ups of players afforded by television cameras, it is not that hard to tell—if you are willing to notice. That it is something no one used to do and lots of players now do is also knowable if you compare images of players two decades ago when they were hirsute and now when they are silky smooth—if you are willing to notice. André Agassi started shaving his legs when he shaved his head—if you are willing to notice.

And then, depending on how far you decide to push the matter, accept the statement on the internet that “Rafael Nadal uses a machete and badger hair brush to shave his legs.” Regardless, isn’t it plausible, as is also claimed, that Rafa is better off with shaved knees since he bandages them regularly?

All that is certain is that even if you say that you don’t give a hoot and have no interest in such a thing, if you have made it this far in reading the text, what does it tell you?

Article publié dans COURTS n° 11, printemps 2021.