Roger Federer

l’héritage invisible

Que retient-on d’une expérience passée ? À cette question, l’économiste comportemental Daniel Kahneman avait apporté dans les années 1990 une réponse originale en montrant que la construction mémorielle d’un événement ne dépendait pas de sa durée globale mais de deux moments en particulier : le plus intense émotionnellement (l’apogée) et le dernier chronologiquement (la fin). Si cette « loi de l’apogée/de la fin » (« peak-end rule » en anglais) était appliquée à Roger Federer, force est de constater que nous serions divisés sur l’apogée et unanimes sur la fin.

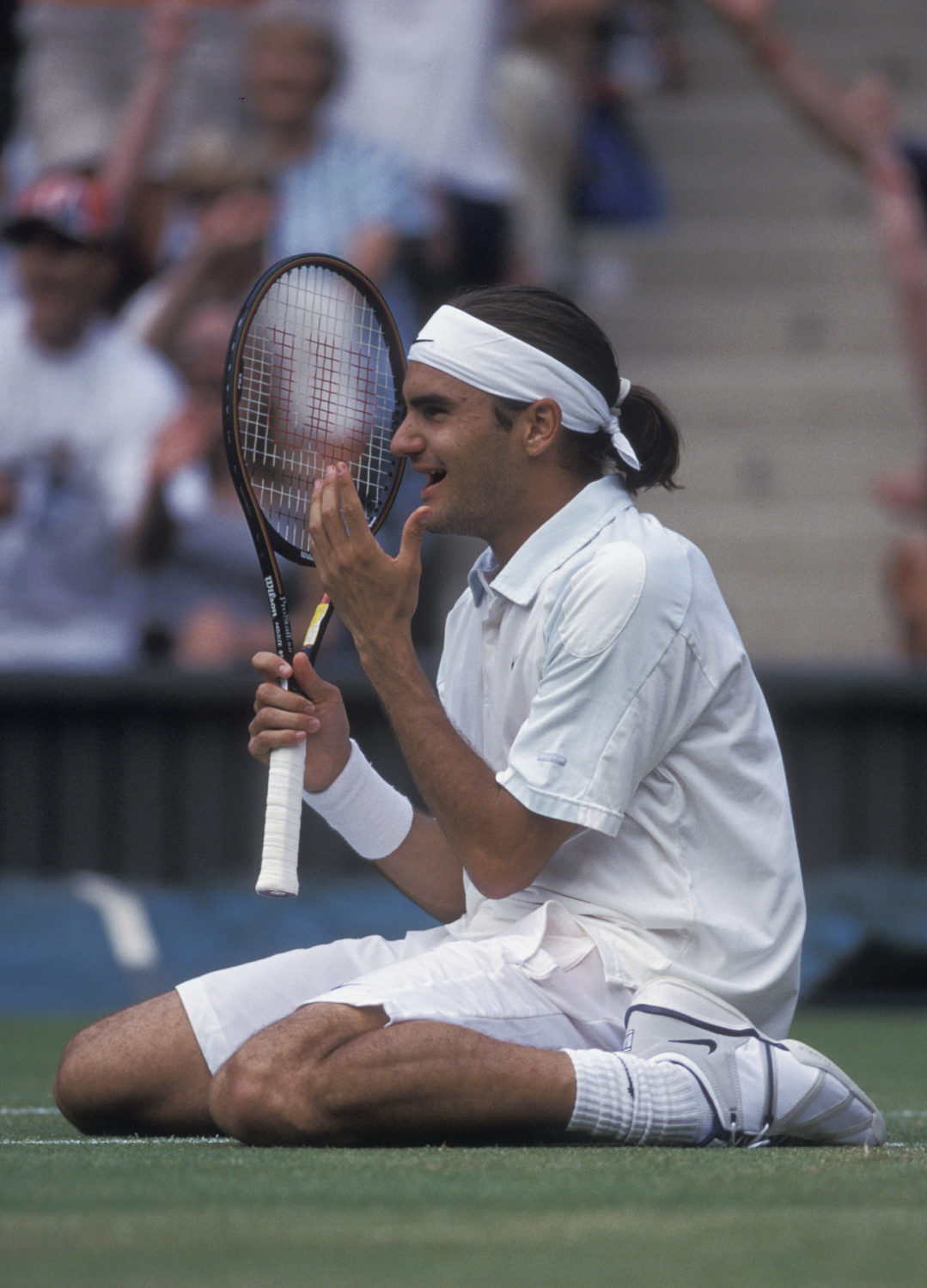

Divisés sur l’apogée car la carrière du Maestro est parsemée de victoires mémorables et de défaites qui le sont tout autant. Des heures et des heures de débats ne suffiraient pas à faire émerger avec certitude le point culminant du récit « federerien » : sa finale perdue à Wimbledon en 2008 contre Rafael Nadal dans une ambiance crépusculaire de tragédie grecque ? Son premier et unique sacre sur l’ocre de Roland-Garros en 2009 ? Son come-back éclatant à l’Open d’Australie en 2017 ? Sa cruelle désillusion face à Novak Djokovic lors de la finale de Wimbledon en 2019 ? Il n’y a donc pas un apogée mais des apogées qui se déterminent en fonction de ressentis éminemment subjectifs et personnels.

À l’inverse, la fin de l’aventure Federer fait l’objet d’un large consensus. Certes, nous étions nombreux à caresser l’espoir d’une dernière apparition et, qui sait, d’un dernier frisson dans un tournoi du Grand Chelem. Wimbledon semblait un lieu prédestiné mais c’est finalement dans un autre écrin de Londres, à l’O2 Arena lors de la Laver Cup, que l’artiste suisse a tiré sa révérence. Et de quelle manière ! En choisissant de jouer son ultime match officiel en double aux côtés de son plus ancien et plus grand rival, Rafael Nadal, Roger Federer a inscrit sa sortie dans une histoire plus grande que lui. Au-delà du match et de son résultat anecdotique, les larmes de Federer et peut-être plus encore celles de Nadal ont provoqué une déflagration émotionnelle qui a bouleversé des centaines de milliers de personnes aux quatre coins de la planète.

L’image de ces deux champions en pleurs, main dans la main, restera comme l’une des plus belles que l’histoire du sport ait produites. Elle valide (presque) la prophétie que Laurent Binet et Antoine Benneteau avaient formulée dans leur Dictionnaire amoureux du tennis : « Ils finiront ensemble, comme les amants de Pompéi pris dans la cendre. » À défaut d’avoir été grande sur le plan du tennis, la dernière danse de Roger Federer aura été parfaite sur le terrain du symbole.

La loi de Kahneman ne suffit pas, cependant, à appréhender l’expérience federerienne dans sa globalité. Repenser à Federer, ce n’est pas uniquement se remémorer les grandes dates de sa carrière. Repenser à Federer, c’est aussi se souvenir de ces petites choses qui ont fait le sel de notre quotidien tennistique pendant près d’un quart de siècle : mettre le réveil à quatre heures du matin pour le voir jouer à l’autre bout du monde ; avoir la boule au ventre avant chaque match contre Nadal ; porter des tenues griffées « RF » en espérant qu’elles nous donneraient des superpouvoirs sur le court ; pousser un « Cooooooome on » de soulagement (ou « Chum jetze » pour les plus germanophones d’entre nous) après un ace ou un juron d’effroi après un revers boisé ; éteindre la télé quand il était malmené pour lui permettre de se « reconcentrer »… Repenser à Federer, c’est enfin et surtout se replonger avec un peu de nostalgie dans ce que l’écrivain David Foster Wallace appelait les « moments Federer », « ces moments où, en regardant le Suisse, on reste bouche bée, les yeux exorbités, et on pousse de tels cris que nos épouses accourent de la pièce d’à côté pour vérifier que tout va bien. » Une émotion brute, presque enfantine, devant la beauté utile qu’un homme est capable de produire sur un terrain. Une passion débordante, voire irrationnelle, pour un tennis déclamé en alexandrin quand tant d’autres l’écrivent en prose.

Une synthèse chimiquement pure

Bien au-delà de ses titres à la pelle et de son palmarès long comme le bras, Federer fut l’homme des conciliations improbables et des synthèses impossibles : son tempérament (à la fois de feu et de glace), son talent (à la fois inné et travaillé), sa gestion du temps (à la fois ancrée dans l’instant et dans la durée)… Chez le Suisse, tout est toujours affaire d’équilibre entre deux forces contraires. Même dans le jeu. Andy Roddick, l’une de ses victimes préférées, avait déclaré un jour : « Pendant son apogée, je pense que Roger Federer était le joueur le plus offensif du monde et en même temps le meilleur joueur défensif du monde. »

Il faut dire que l’artificier suisse disposait d’un large arsenal de munitions lui permettant de sublimer le tennis et d’en explorer toutes les potentialités.

Le coup droit d’abord, son arme favorite et fatale. Aérien, Federer pouvait le frapper dans toutes les positions et toucher n’importe quelle zone de la partie adverse. De l’accélération phénoménale imprimée par l’avant-bras et le poignet jaillissait une balle foudroyante, avec beaucoup de puissance et beaucoup d’effet. Un « grand fouet liquide » pour reprendre l’image de David Foster Wallace ; le « meilleur coup droit du monde » pour reprendre l’expression de Toni Nadal. La preuve en chiffres : selon le statisticien professionnel Fabrice Sbarro, Federer a effectué dans sa carrière en moyenne 25 % de coups droits gagnants en plus que ses adversaires pour… 5 % de fautes en moins.

Le service, ensuite. Précis, varié et surtout illisible. Grand sans être gigantesque (1,85 m), Federer reste à ce jour le troisième meilleur serveur de l’histoire en nombre d’aces, derrière les géants Isner et Karlović mais loin devant tous les autres (y compris Djokovic et Nadal). Fabrice Sbarro rappelle qu’un joueur mesurant 1,85m fait en moyenne 30 % d’aces ou services gagnants lorsque la première balle passe ; Federer, lui, a porté ce chiffre à 43 % ! Une performance remarquable rendue possible par la mécanique parfaite de son mouvement de balancier. Grâce à ce coup (souvent suivi d’un coup droit victorieux lorsqu’il n’était pas directement gagnant), il a marqué beaucoup de points mais en a aussi concédé très peu, son ratio de doubles fautes comptant parmi les plus faibles du circuit (5 % seulement).

Le revers, enfin. Objet de tous les fantasmes comme celui de Wawrinka et Gasquet, l’élégant revers à une main de Federer a longtemps montré ses limites face aux trajectoires bombées du coup droit de Nadal. Mais la métamorphose de ce coup, frappé plus tôt sur les conseils de son nouvel entraîneur Ivan Ljubičić à partir de 2016, a rebattu les cartes. Elle a porté ses fruits en finale de l’Open d’Australie 2017 puis dans la plupart des confrontations entre Federer et Nadal.

Le divin Suisse ne s’est pas contenté de maîtriser à merveille le triptyque de base « coup droit-service-revers ». Il a aussi excellé dans d’autres compartiments du jeu : on songe notamment à ses délicieuses amorties rétro, ses ravageuses demi-volées de fond de court ou encore ses majestueuses volées basses de revers. Il a même été jusqu’à populariser des coups hors du commun, dont le SABR (pour Sneak Attack by Roger, un retour ultra-agressif joué en demi-volée et suivi d’une montée au filet) est devenu l’illustration la plus emblématique.

Tout ça dans une parfaite décontraction, sans marque apparente d’effort ou de douleur. Une impression de facilité qui en a trompé plus d’un et qui a parfois conduit à faire un contresens sur le modèle Federer. Le Suisse, aussi doué soit-il, ne doit pas sa réussite à son seul talent. Elle est le produit de milliers d’heures de travail acharné avec son préparateur physique, Pierre Paganini. Johan Cruyff avait coutume de rappeler : « Jouer au football est très simple, mais jouer simple au football est la chose la plus difficile qui existe. » Il en va de même pour Federer, dont la virtuosité sur scène a fait oublier la besogne des coulisses.

Le successeur introuvable

Comment succéder à un joueur qui semble avoir été inventé pour le tennis ? Le Maestro a hissé son sport à un tel degré d’esthétique et d’efficacité que le passage de témoin avec les nouvelles générations ne va pas de soi. D’autres champions gagnent et gagneront autant ou plus que lui, c’est acté. Mais le feront-ils en jouant comme ça ? Nous touchons là au cœur du paradoxe Federer : un génie cité partout comme une source d’inspiration mais doté de qualités inaccessibles au commun des mortels. « Federer est le contre-exemple de tout. Plus personne ne dégagera une telle facilité à tous les niveaux », notait à juste titre Gilles Simon dans son livre Ce sport qui rend fou, regrettant au passage que la formation française ait pris le Suisse comme seul modèle depuis une quinzaine d’années.

Ce n’est pas faute, pourtant, d’avoir cherché un ou des héritiers à Federer. Les commentateurs d’abord, qui ont longtemps guetté les signes avant-coureurs de la perle rare capable de perpétuer le legs federerien. Les supporters ensuite, qui se sont mis en quête d’un successeur pour combler tout ou partie du vide tennistique et affectif laissé par leur « Rodgeur », éloigné du circuit depuis 2020 par des blessures à répétition. La mission s’annonçait ardue, elle s’est révélée impossible.

D’ailleurs, ceux qui ont cru (ou à qui on a fait croire) qu’ils pouvaient emboîter le pas du Maître se sont cassé les dents. Dans un article récent publié sur Eurosport, le journaliste Maxime Battistella s’est évertué à passer en revue différents prétendants susceptibles de reprendre le flambeau de l’homme aux 20 Grands Chelems. Les joueurs dotés d’un revers à une main sont ceux dont la gestuelle se rapproche le plus naturellement de Federer : on pense au Bulgare Dimitrov qui a hérité d’un surnom flatteur (« Baby Fed ») mais trop lourd à porter ; au Grec Tsitsipas, qui voue une admiration sans limites pour son idole mais n’a toujours pas remporté le moindre titre du Grand Chelem ; au jeune Italien Musetti, dont le talent brut est indéniable mais qui fait encore preuve d’inconstance, notamment sur le plan physique. D’autres (Alcaraz et dans une certaine mesure Kyrgios) brillent par un jeu créatif et offensif que leur aîné suisse ne renierait pas, mais les différences techniques empêchent toute filiation directe. Pour l’heure, aucun d’entre eux ne semble prêt à prendre sa relève.

Est-ce si grave d’ailleurs ? Après tout, il n’est peut-être pas possible et encore moins souhaitable de chercher à copier le Maître. À certains égards, Nadal et Djokovic ont montré la voie en trouvant, chacun dans leur genre, l’antidote au jeu vers l’avant incarné par Federer. Dans cette folle course à trois vers les sommets, l’histoire semble avoir donné raison aux tenants d’un tennis plus défensif ou contre-offensif, grandement aidé il est vrai par le ralentissement des surfaces et des balles ces dernières années. La révolution romantique n’a pas eu lieu. C’est sûrement ce qui a rendu l’aventure Federer si exaltante : la planète tennis avait peut-être ce pressentiment étrange qu’elle ne constituait qu’une expérience éphémère et une parenthèse enchantée dans un tennis en proie à la standardisation.

Un héritage entre les lignes

Federer va-t-il donc s’éteindre avec Federer ? Que restera-t-il de lui si aucun successeur ne parvient à faire fructifier son capital ? En réalité, son legs est à chercher ailleurs que dans le jeu. À l’image de l’expérience du chat de Schrödinger qui a mis en évidence le problème de la mesure dans le monde quantique de l’infiniment petit, l’expérience Federer met en évidence le problème de la mesure de l’héritage dans le monde de l’infiniment grand.

L’héritage du champion suisse est largement invisible, insaisissable, inquantifiable… Et pourtant, il existe. Fondamentalement, Federer a révolutionné l’approche du tennis de haut niveau et a trouvé les clés pour gagner beaucoup et longtemps dans un sport où perdre est la règle. Voici les cinq lois de la table federerienne.

Savoir s’entourer. Federer a très tôt réuni autour de lui une petite équipe solide et stable. Son épouse Mirka partage sa vie depuis vingt ans et a joué un rôle prépondérant dans sa carrière. Son entraîneur principal Severin Lüthi, son préparateur physique Pierre Paganini et son conseiller en image Tony Godsick sont des fidèles de longue date. Sans oublier certains sponsors (Wilson ou Rolex) à qui le champion suisse voue un attachement indéfectible.

Savoir évoluer. Pour devenir « le Maître », Federer a dû apprendre à se maîtriser lui-même. Rares sont les joueurs qui ont su transformer leur comportement de manière aussi radicale. L’intéressé confesse : « Entre 10 et 16 ans, je cassais des raquettes sans arrêt. Elles volaient de partout comme des hélicoptères et je n’arrêtais pas de me faire virer des entraînements. » Dès l’âge de 17 ans, il fait le choix de consulter un psychologue du sport pour dompter ses démons, à une époque où ce type de démarche pouvait être assimilé à un aveu de faiblesse. Après 2002 et la disparition tragique de son entraîneur de jeunesse (Peter Carter), qui fera l’effet d’un déclic, on ne le surprendra (presque plus) à hurler ou jeter sa raquette.

Savoir perdre. Même dans les défaites les plus cruelles, Federer a toujours cherché à aller de l’avant. Éliminé à la surprise générale au deuxième tour de Wimbledon en 2013, il avait théorisé la « règle des 24 heures » : une défaite ne se rumine qu’une journée, pas plus ; après, il faut se tourner vers l’objectif suivant. Le Suisse a aussi su tirer le meilleur de ses échecs contre Nadal et Djokovic, qui lui ont permis de devenir selon ses propres termes « un meilleur joueur ». C’est d’ailleurs à cause de (ou grâce à) Nadal que Federer a fait évoluer avec succès son revers dans un sens plus offensif au milieu des années 2010.

Savoir s’organiser. Federer a toujours anticipé les événements et pensé ses saisons bien à l’avance. Avec l’âge, il a fait évoluer ses méthodes d’entraînement en privilégiant le qualitatif au quantitatif. Il a même fait l’impasse sur certaines compétitions énergivores (Roland-Garros notamment, plusieurs années de suite). Avec plus de 1 500 matchs officiels au compteur et aucun abandon en cours de partie, cette stratégie de « l’effort utile » s’est avérée payante.

Savoir faire du temps un allié. C’est sans doute le plus grand legs de Federer à son sport : montrer qu’on peut rester compétitif au-delà des standards communément admis tout en continuant à trouver du plaisir dans le jeu. Très jeune, Federer a eu cette intuition qu’il pouvait balayer par son travail et son génie toutes les idées établies autour de la marche inexorable du temps. Souvenons-nous que Sampras avait remporté son dernier titre du Grand Chelem à 31 ans, Becker à 28 ans, McEnroe et Borg à 25 ans, Wilander à 24 ans. Quid de Federer après 30 ans ? Quatre titres du Grand Chelem, huit finales de Majeurs et même la place de plus vieux numéro un mondial en 2018. Désormais, suivant l’exemple de leur aîné, des joueurs et des joueuses à l’approche de la trentaine peuvent espérer approcher les sommets. À l’image de Wawrinka qui a décroché son premier titre en Grand Chelem à 29 ans ou de Caroline Garcia qui vient de gagner son premier Masters au même âge.

Voilà, à grands traits, ce que lègue le Maestro aux générations actuelles et à venir : un patrimoine immatériel inestimable. Mais on aurait tort de croire que l’héritage de Federer s’arrête à sa carrière de joueur. Son influence sur le monde de la balle jaune se poursuivra autrement : comme consultant, comme mentor, comme dirigeant dans les instances du tennis mondial… Dans notre essai Federer, un mythe contemporain, nous avons montré que le héros suisse renouait avec les codes de la figure mythique (universalité, intemporalité, beauté, sacré…). Et l’avantage des mythes, c’est justement qu’ils sont éternels.

Alors oui, depuis deux mois, on a tous un peu le Federer Blues. On peine encore à réaliser que ça y est, c’est vraiment fini, Roger ne fera plus jamais vibrer les courts et les cœurs de ses cordes enchanteresses. Mais quand on repensera à lui dans dix ou vingt ans, on se souviendra de sa passion ardente pour le jeu et sa perfection absolue du geste. Réjouissons-nous : le tennis reste une Fed.