Larry Ellison

Un milliardaire au service du tennis

Par Hadrien Hubert

Comme chaque année, Forbes dévoile son classement des vingt plus grosses fortunes mondiales. En 2019, Larry Ellison, actuel président exécutif d’Oracle Corporation (entreprise spécialisée dans les logiciels et le cloud computing) se situe à la confortable septième place (62,5 Milliards de dollars) juste devant Mark Zuckerberg, englué dans l’affaire Cambridge Analytica, et Michael Bloomberg qui vient de se retirer de la course à l’investiture démocrate pour la présidentielle américaine.

De décrochage universitaire à milliardaire

Tout comme le fondateur de Facebook, Larry Ellison est loin d’avoir grandi dans l’opulence. Sa mère, qui l’a mis au monde à l’âge de 19 ans, le délaisse à sa naissance. À neuf mois, il manque de succomber à une pneumonie et semble frappé par un pouvoir divin comme le révèle Mike Wilson, auteur de Inside Oracle Corporation : « La différence entre Larry Ellison et Dieu, c’est que Dieu ne se prend pas pour Larry Ellison. »

Élevé par sa tante et son oncle, Larry Ellison grandit loin de son New York natal : un deux-pièces à Chicago comme école de la vie, et l’Université de l’Illinois qu’il abandonna deux ans plus tard après le décès de sa mère adoptive. C’est ensuite à l’Université de Chicago qu’il apprendra la programmation informatique, base de sa future réussite.

Il effectue ses premières classes pour la société Ampex qui l’accueille en 1973. Quatre années plus tard, il fonde sa propre entreprise en compagnie de Bob Miner (son ancien supérieur chez Ampex) et Od Oates, puis devient, à force de travail, un nom incontournable du monde de l’informatique. Malgré la concurrence permanente de Microsoft, SAP ou d’IBM, son empire, Oracle Corporation, pèse aujourd’hui 177 milliards de dollars et fait de lui un homme d’affaires reconnu, influent au sein de la Silicon Valley.

Toutefois, il n’oublie pas de s’adonner à certains plaisirs que seuls de véritables milliardaires peuvent s’offrir. Ainsi, en 2005, Larry Ellison acquiert un yacht – le « Rising Sun », mastodonte de 138 mètres dont la maniabilité ne lui donne pas satisfaction – qu’il abandonne quelques mois plus tard au profit d’un autre bateau. Dans cet océan de démesure, le fondateur d’Oracle Corporation décide en 2012 de s’offrir, pour 300 millions de dollars, 97 % d’une île hawaïenne nommée Lanai. 366 km² de superficie destinés à une future utilisation touristique respectueuse de l’environnement : nouveau système de filtration des eaux, vignobles bio, meilleures infrastructures de santé, développement d’une agriculture hydroponique… Au début, de nombreux habitants de l’île se réjouissent des mesures bienfaitrices du milliardaire. Seulement, ce « rêve de jeunesse » aux accents philanthropiques fait déchanter certains résidents, au regard des méthodes opaques utilisées par le tout sauf messianique milliardaire. Pire, selon toute vraisemblance, il n’est jamais allé à la rencontre des habitants, préférant déléguer à ses représentants les questions fâcheuses et demandes multiples sur certains de ses fonctionnements occultes, loin des ambitions « d’Éden durable et prospère du Pacifique » affichées lors de l’acquisition.

Son parcours lui attire la sympathie de l’intelligentsia américaine : Tout comme Steve Jobs en son temps, qui le fit entrer au conseil d’administration d’Apple, Elon Musk l’a nommé au conseil d’administration de Tesla. Détenteur d’une quinzaine de propriétés à travers les États-Unis, où il reçoit parfois des personnalités de la politique américaine, Larry Ellison se déclare ouvertement républicain (il a d’ailleurs soutenu Marco Rubio lors des primaires républicaines de 2016). Ainsi, il s’est récemment lié d’amitié avec l’actuel président des États-Unis, si bien qu’une collecte de fonds organisée par Ellison au profit de Trump provoqua l’ire des employés d’Oracle Corporation, pour qui Donald Trump va à l’encontre des valeurs défendues par l’entreprise. Selon certaines indiscrétions, l’entente surprise entre les deux milliardaires serait motivée par leur aversion commune pour Jeff Bezos, PDG d’Amazon et propriétaire du Washington Post.

À 1 h 30 en jet

À Indian Wells, tout ou presque est dans la démesure. Aussi bien les collines qui surplombent les courts que les greens verdoyants ou les luxueux hôtels. Même les palmiers sont immenses. Pendant les 10 jours de son tournoi éponyme, cette ville d’environ 5 000 habitants accueille, chaque année, pas moins de 400 000 visiteurs. Une fréquentation digne d’une levée du Grand Chelem. A l’acquisition du tournoi en 2009, Larry Ellison commencé par investir massivement dans l’aménagement paysager du stade. Désormais, les tableaux de verdure qui bordent le site du tournoi sont en osmose avec l’aride climat californien, ce qui sied parfaitement au Tennis Garden d’Indian Wells.

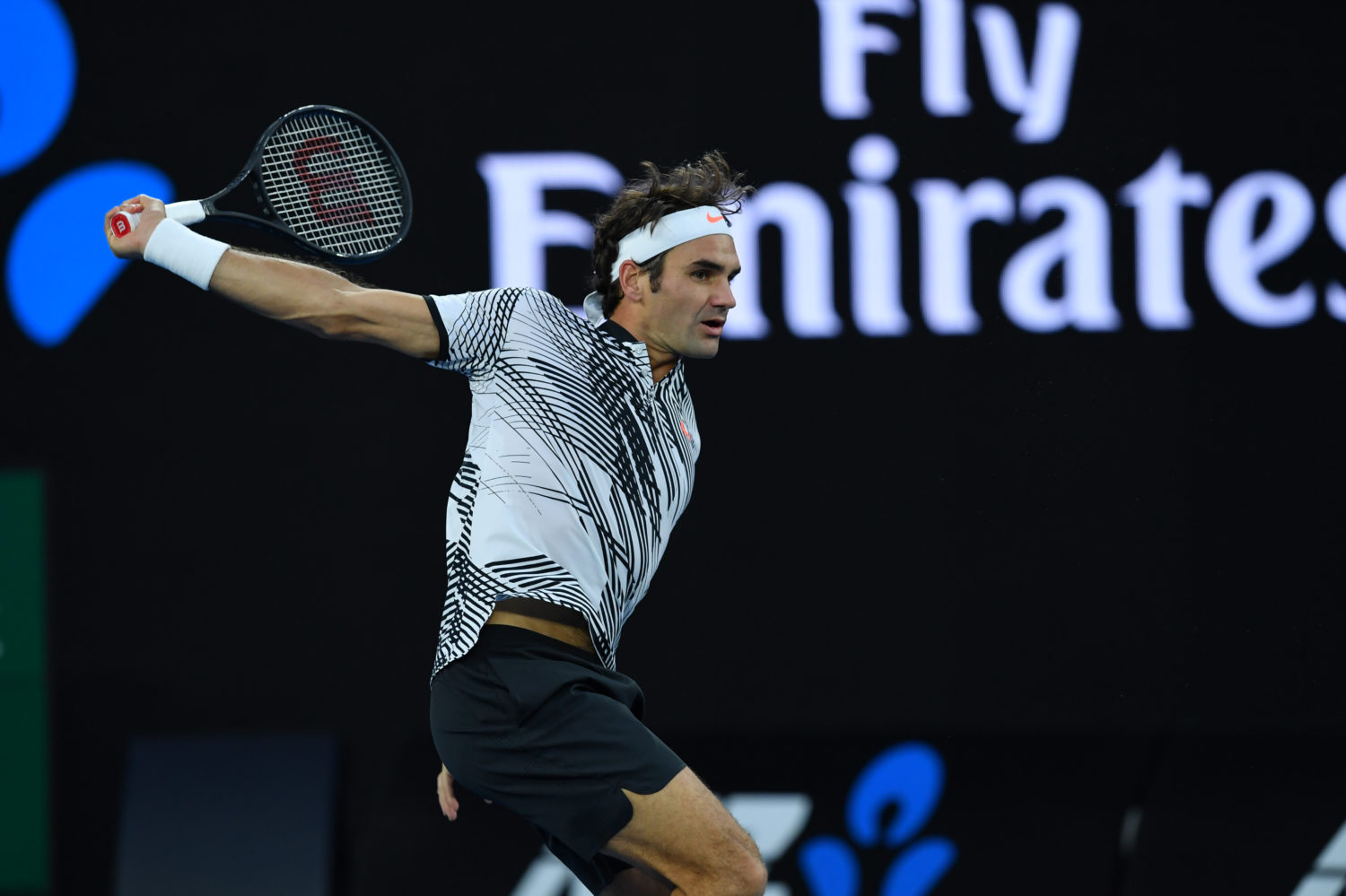

Larry Ellison ne s’est aps contenté de rendre cet endroit fastueux, un symbole de flore foisonnante. Il en a fait le cinquième Grand Chelem… officieux, rassurez-vous. Car, oui, il n’a pas hésité à débourser plusieurs millions de dollars pour améliorer la fan experience chère aux institutions sportives nord-américaines. Outre sa pluralité de courts réservés uniquement aux entraînements, le jeu lui-même a également bénéficié de la philanthropie du milliardaire. Tous les terrains sont équipés du Hawk-Eye : du court central, deuxième plus grand du monde (16 100 places derrière les 23 770 du Court Arthur Ashe) jusqu’à la mitoyenneté des courts annexes.

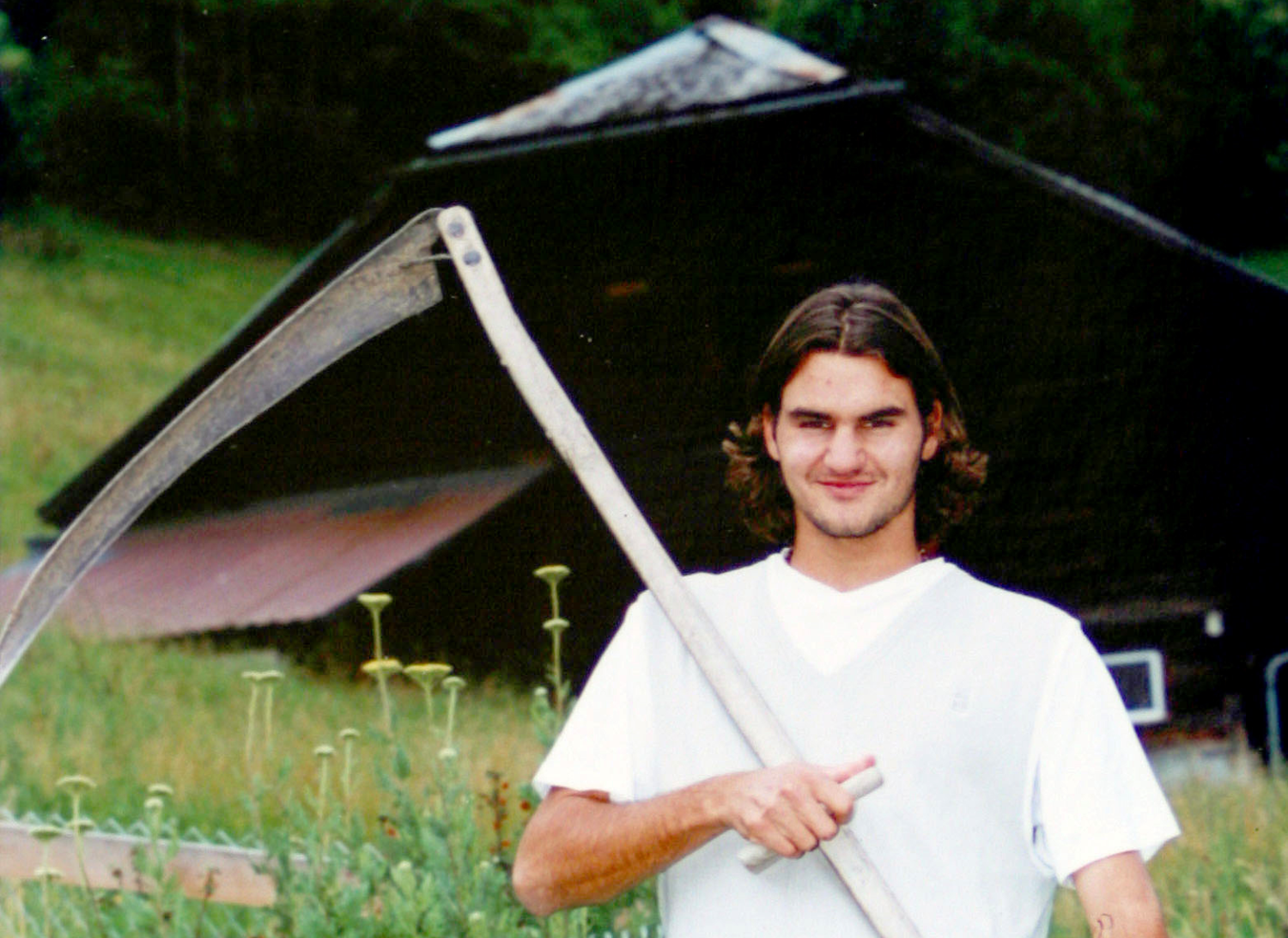

Au-delà du passage (chaleureusement accueilli) de l’obscurité de l’indoor européen au soleil californien, la dotation, nettement supérieure aux autres Masters 1000, satisfait au plus haut point la majorité des joueurs et joueuses. Par ailleurs, Larry Ellison entretient des relations privilégiées avec les trois joueurs les plus influents du circuit : Federer, Nadal et Djokovic. Quand les enfants du Suisse descendent le toboggan situé dans la majestueuse propriété du milliardaire à Porcupine Creek, Novak Djokovic y dîne avec son épouse tandis que Rafael Nadal sirote de l’eau de coco réfrigérée en compagnie du propriétaire des lieux. Lors du tournoi, les discussions stratégiques à propos de l’avenir du tennis vont bon train, jusqu’à envisager des projets communs. Ellison, qui vit aujourd’hui à Woodside, située à 7 h de voiture d’Indian Wells (mais à 1 h 30 en jet), oscille entre le site du tournoi et sa résidence de Porcupine Creek, berceau de fontaines majestueuses, de multiples terrains de golf et d’un manoir de vingt-sept chambres, le tout adossé aux gigantesques montagnes de Santa Rosa.

Ses investissements colossaux dans le sport ne s’arrêtent pas à la petite balle jaune. La voile a déjà été frappée du sceau de Larry Ellison. En 2013, l’America’s Cup, légendaire compétition internationale, a vu naviguer les voiliers les plus rapides que ce sport ait connus grâce aux investissements du milliardaire américain. La compétition est, dès lors, plébiscitée par la foule, mais ces bijoux de technologie n’ont pas été conçus dans les règles de l’art. Pénalisée, l’Oracle Team USA est contrainte d’apporter des modifications à ses bateaux. Malgré son quasi-irrattrapable retard (elle est menée 8-1 par les Néo-Zélandais), l’équipe de Larry Ellison s’impose 9-8 au terme d’un final à suspense.

Serviteur du tennis américain

Mais le BNP Paribas Open d’Indian Wells reste sa plus franche réussite sportive. Depuis l’acquisition, on ne compte plus les innombrables améliorations distillées au sein du tournoi, et notamment les restaurants gastronomiques, dont la nourriture est, selon Ellison, « la meilleure de tous les complexes sportifs de la planète ». Il prévoit également de bâtir un musée du tennis regroupant des objets inédits, datant de l’ère élisabéthaine. L’an dernier, Tommy Haas confiait à L’Equipe que d’autres projets d’expansion du site pourraient intervenir dans les « deux ou trois années à venir », tels qu’un court n°3 encore plus grand, la construction d’un hôtel plus proche des courts ou encore l’organisation de concerts en plein air.

Mais certaines de ces décisions sont parfois accueillies avec scepticisme par une partie des joueurs. Quand il a le pouvoir d’assurer un prize money supérieur à tous les autres Masters 1000, il est accusé de favoriser les têtes d’affiches au détriment des joueurs moins bien classés. « Il y aura toujours des gens qui diront que les mieux payés sont trop payés », explique Ellison à Bloomberg. Nous espérons arriver à un compromis raisonnable dans lequel les stars continueront à gagner beaucoup d’argent, mais tout en nous assurant que les autres joueurs pourront, également, bien gagner leur vie. » Son sens du consensus est également mobilisé quand l’ancien joueur de tennis sud-africain et directeur du tournoi californien, Ray Moore, déclare que « les femmes devraient remercier les hommes qui ont porté le tennis ». Larry Ellison monte alors au créneau et désamorce la polémique qui entraînera la démission de Moore remplacé par l’ancien numéro 2 mondial, Tommy Haas.

Par ailleurs, Ellison et sa garde rapprochée ont pour quête « d’améliorer le tennis américain ». Ils sont pleinement convaincus que l’émergence d’une figure étasunienne sur le circuit accroîtrait la popularité du tennis, et rappellerait les temps jadis où la prolifération de joueurs américains faisait de ce sport le deuxième plus suivi à travers la planète. C’est à la racine que l’ancien PDG d’Oracle s’attaque au problème : la formation des joueurs revêt un intérêt majeur pour Larry Ellison. Il joint la parole aux actes en 2015, quand Oracle devient le sponsor principal de l’Intercollegiate Tennis Association. Depuis, Indian Wells accueille chaque année, à la fin du mois de mars, une compétition mettant aux prises les meilleures équipes universitaires du pays. Au même titre que son Challenger disputé en préambule du Masters 1000, considéré comme l’un des meilleurs de sa catégorie. Ces engagements qui en appelleront certainement d’autres participeront-t-ils à l’éclosion des futurs Sampras et Agassi ? Avec des moyens, sait-on jamais !