Et à la fin, Benoît…

Par Thomas Gayet

6/0, 1/0, abandon. Pour une reprise, c’était une reprise. Deux semaines après avoir chuté à -15 en Challenger, Benoît Paire a régalé la FFL d’une défaite express contre Borna Ćorić dès son entrée en lice à Cincinnati. Les enseignements à en tirer, pour peu qu’il faille tirer des enseignements d’une bulle, c’est que le régime à base de Spritz et de cuites en direct sur Instagram n’est pas adapté au très haut niveau. Mais cette méforme cachait-elle, déjà, autre chose ? Visiblement malade face au Croate – « Je vais mourir sur le court, donnez-moi des vitamines ! », hurlait-il avant de jeter l’éponge -, le natif d’Avignon était testé positif à la COVID-19 quelques jours plus tard. La sentence ? Pas d’US Open pour lui. Placé à l’isolement avec, en guise de geôlier, un membre de la sécurité en permanence posté devant sa porte, le showman ne régalera pas les tribunes vides de Flushing Meadows cette année. Au moins, cette fois, on ne pourra lui reprocher d’avoir perdu.

L’une des premières fois où l’on a entendu parler de Benoît Paire, c’était lors d’un reportage télévisé en période pré-Roland-Garros, probablement en 2011 ou 2012. On y voyait l’alors jeune Français – pas plus de 22 ans – présenté comme la relève du tennis mondial. Son amitié avec Stan (-islas, comme on disait) Wawrinka meublait une bonne moitié du reportage, avec en voix off ce commentaire mythique qui restera gravé à tout jamais dans ma mémoire. Il disait dans les grandes lignes : « Entre Benoît le talent pur et Stanislas le besogneux, l’alchimie est là. » Un peu moins de dix ans plus tard, l’un a trois titres du Grand Chelem et l’autre a perdu courageusement contre Kei Nishikori en passant à deux points du match. Le sommet d’une carrière française, diront les mauvaises langues. Le sommet, tout simplement, à mes yeux.

Oui, le sommet, mais le sommet de la « Pairitude », une forme de génie peu courante. Regardez ce type au physique plutôt tonique au regard de ce qu’il s’envoie dans le cornet, aux déplacements plutôt fluides malgré ses grandes cannes, ce type finalement assez lucide sur le court si l’on met de côté les invectives qu’il enchaîne envers lui-même ou les autres et qui font le bonheur d’Internet. Comment parvient-il à décevoir avec autant de constance ? Certes, il était (un peu) à côté de la plaque en hurlant que Tommy Haas était un « mec complètement nul » et qu’en y mettant un peu du sien « ce serait 2 et 2 ». Bien sûr, ses adversaires ont souvent de la « CHAAAATTEEE !». Evidemment, on pourra débattre longuement pour réfuter que, non, Wimbledon n’est pas à proprement parler un « tournoi de merde. » Tout cela existe. Oui. Cela dit, Paire reste un athlète capable de manœuvrer son adversaire malgré un coup droit défaillant, un mental aussi malingre que Schwartzman et un service trop souvent amoureux du filet.

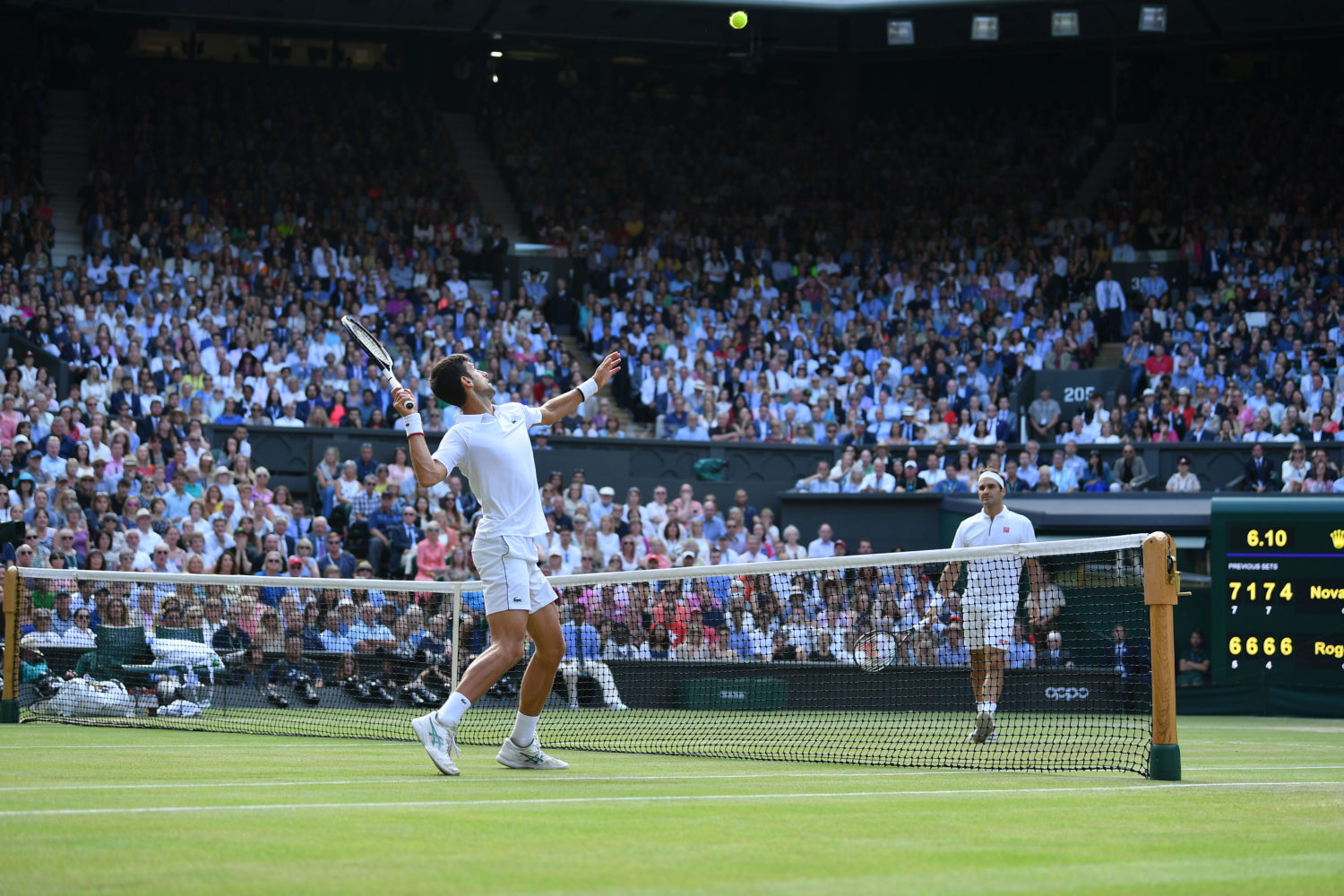

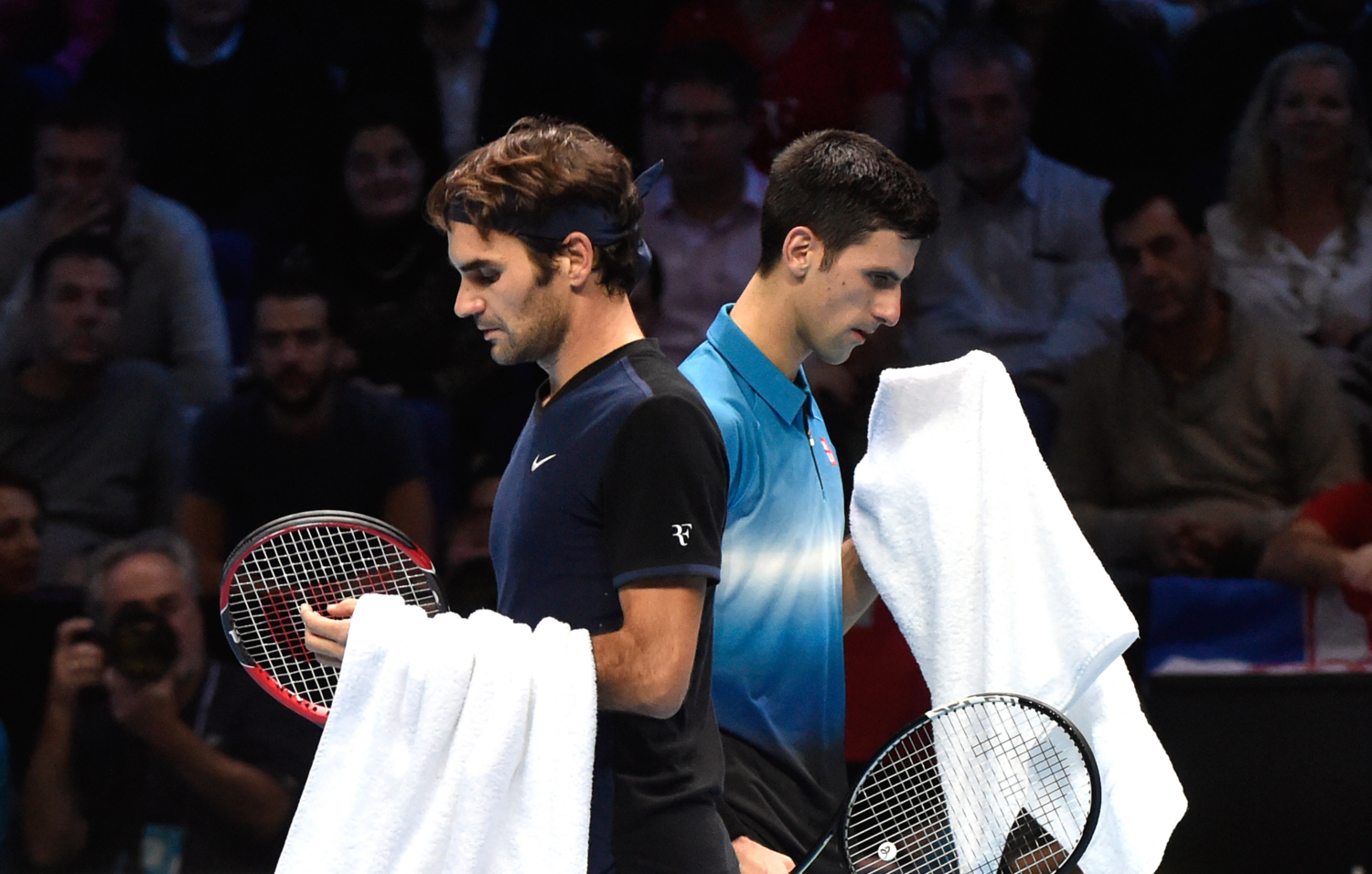

Parce qu’il a quand même été 16e mondial, le Benoît, malgré tous ses défauts. Et c’est précisément parce qu’il a été top 20 que l’on en est venu bêtement à avoir envers lui des attentes déçues. En ce sens, c’est peut-être l’unique tennisman dans ce cas depuis Federer ou Malisse. On compare Paire à Kyrgios : quelle erreur ! Kyrgios est un athlète tellement né pour le tennis qu’il a fini par le détester. Un sportif porté par le souffle de l’impossible, toujours prompt à faire tomber les statues – ou à balancer un match contre Berankis pour le simple plaisir de rentrer chez lui. Un garçon assez attachant dont les bonnes actions en temps d’incendies en Australie ont redoré l’image. Kyrgios, surtout, est un communicant du tennis, toujours prompt à donner son avis sur le fonctionnement des instances, toujours disposé à se faire la voix des petits face au Big Three (et surtout face à Djokovic). Paire, lui, n’est rien de tout cela. Il fait parfois trembler les grands sans jamais remporter la mise ; il ne balance presque jamais ses matchs, trop occupé à se battre contre lui-même pour les gagner ; il n’est en rien la voix des autres, se contentant de mener à bien sa propre petite carrière en rappelant à qui veut l’entendre qu’il préfère être 24e mondial en buvant des bières que de se battre pour les premières places en sacrifiant tous les plaisirs de la vie. Et pour le reste, « santé Marion ! »

Et pourtant, sa défaite mémorable contre Nishikori à Roland-Garros en 2019 lui est restée sur l’estomac. Kyrgios, lui, n’a jamais l’air particulièrement abattu après une défaite. C’est que Paire, contrairement à l’Australien, a un regard critique sur lui-même. Il rit de bon cœur quand Wawrinka le vanne sur son coup droit et accepte tout à fait de passer pour le rigolo de service, mais il préférerait que tout le monde l’encense. Il est en cela une incarnation étrange de l’esprit français : nous sommes les meilleurs, mais si vous nous enquiquinez trop en cherchant à prouver le contraire, nous nous draperons dans notre dignité bafouée et laisserons passer les occasions rien que pour vous prouver que tout est de votre faute. Qu’importe la victoire pourvu qu’on ait le dernier mot ; qu’importe les amendes pourvu qu’on ait le Spritz. Et lorsque Wawrinka se risque à lui rappeler qu’il est lui, Wawrinka, champion olympique en double, Paire de répondre que sans Federer il n’aurait jamais gagné le tournoi. « Même moi avec Federer, je le gagne, l’or ». Entendez par-là « surtout moi ». De toute façon, c’est improuvable.

À présent, Paire est passé de l’autre côté, celui des espoirs déçus. Rares sont ceux qui parviennent à passer un cap tennistique à l’aube de la trentaine. Récemment, cela dit, il y en a eu : il s’appelle Stan Wawrinka. Pas sûr que Paire ait envie, ni d’ailleurs qu’il soit capable, d’imiter son copain. De toute façon, malgré l’entraînement, il y aura toujours quelqu’un sur son parcours pour le dégoûter aussitôt d’essayer de prouver sa supériorité en ayant l’indélicatesse de jouer sur son coup droit. La victoire est assez noble mais l’affrontement plutôt vulgaire. Et ce même quand on se teint en blond.

Dans cet immense incohérence, il existe finalement une ligne directrice : quoi qu’il advienne, à la fin, Benoît perd.