Agassi – Medvedev 1999

Les princes de la ville

Par Thomas Deridder

Il y a des naissances qui durent plus longtemps qu’un seul instant, des renaissances qui mettent des années à arriver. Pour moi, Andre Agassi a été le fruit de la première ; pour lui-même, il a accompli la seconde.

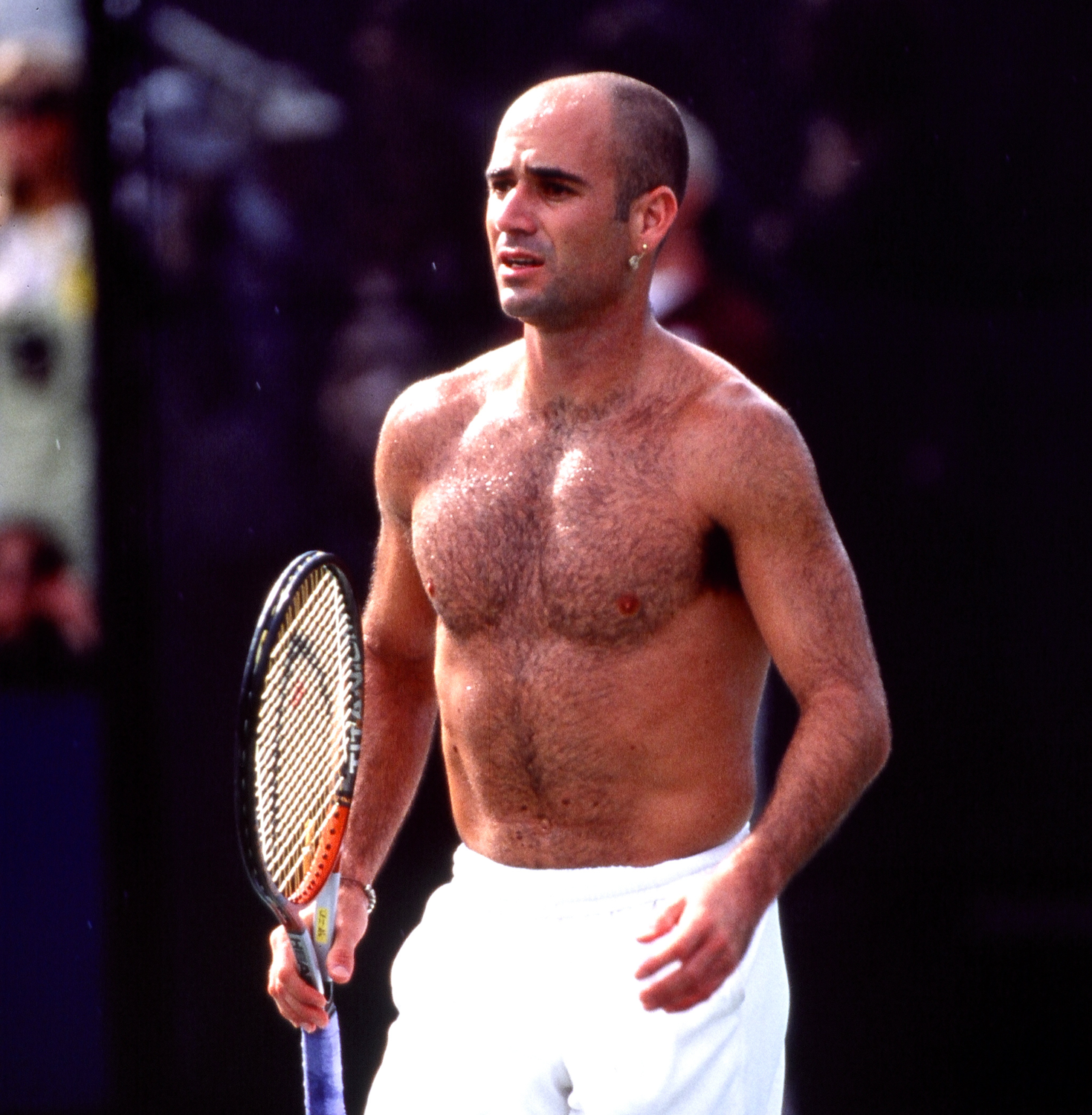

Pour ma génération, Andre Agassi n’a jamais été « le Kid de Las Vegas ». Je ne l’ai jamais vu porter un mini short rose fluo sous un short en jeans, ni arborer une longue crinière blonde qui, des années plus tard, s’est révélée être une perruque. Pour moi, comme pour beaucoup d’autres, Agassi, c’est cet homme pressé, aux sourcils froncés, au pas rapide, au jeu rigoureux.

Mon histoire avec lui coïncide avec mon amour pour le tennis et, si je devais lui donner une date, ce serait celle-là : le 6 juin 1999. Mettons de côté la parodie de lui que j’ai incarné, quelques mois plus tôt, une Pro Kennex à la main, dans la salle de mon école maternelle d’alors, et dont je ne découvrirai que bien plus tard qu’elle n’était qu’impossible : la faute à un ton de cheveux trop clair, je n’aurai jamais sa barbe naissante de trois jours, la faute à une implantation malicieuse, il n’aura déjà plus alors la tonne de cheveux que j’arbore encore aujourd’hui.

Ce dimanche-là, à Roland-Garros, Andre rencontre Andreï. Physiquement, les deux hommes ne se ressemblent pas : quinze centimètres et une fameuse différence de démarche les opposent. Mentalement, les deux hommes se ressemblent plus qu’il n’y paraît. Mais, surtout, les deux hommes vivent une carrière en écho. Après avoir côtoyé les sommets – certes, plus pour l’Américain que l’Ukrainien – la bascule a été abrupte. Au classement du 10 novembre 1997, Agassi est 141e joueur mondial ; je viens d’avoir cinq ans, et je dois être en train de triturer une de mes nombreuses petites voitures sur le tapis du salon. Au classement du 31 mai 1999, Medvedev est tout juste 100e. Et moi, je suis bien devant mon téléviseur.

Quelques semaines avant « Roland », Medvedev, à seulement 25 ans, a croisé Agassi, 29 ans, à Monte-Carlo. L’Ukrainien vient de se faire sortir par le tout jeune Ivan Ljubičić au premier tour, et n’a pas gagné deux matchs de suite depuis le début de l’année. Il pense à raccrocher définitivement, et se confie sur son mal-être. Alors Andre lui explique, le coache, trouve les mots justes. Andreï repart pour un tour : c’est fois, c’est pour lui.

Quand il arrive en ville, Andreï est seul sur son trottoir. Il a onze titres, certes, dont trois fois Hambourg, mais n’a plus rien gagné depuis tout pile deux ans, et une seule demi-finale en Grand Chelem, à Roland déjà, contre l’immense Sergi Brugera, mais il y a six ans… déjà.

Quand il arrive en ville, André est sur le trottoir opposé, mais ils marchent sans doute ensemble. Mal dans sa peau, mal dans son tennis, mal dans son corps, Agassi est revenu dans le top 10 l’année précédente, mais manque de constance. Pire, il révèle une face de lui que l’on ne lui connaissait pas : après sa séparation avec sa femme, il est disqualifié du tournoi de San José pour avoir insulté un juge de ligne. Sa préparation de Roland Garros n’est pas à la hauteur et il abandonne même de la défunte « World Team Cup » à Dusseldörf en plein milieu du premier set de son premier match.

Mais il y a Roland, et des déclics ; pour Andreï, sans doute qu’il arrive dès le deuxième tour. Pete Sampras. Pistol Pete est un shérif, certes, mais pas le shérif de cette ville-ci. Son heure, à lui, arrive dans un mois : ici, sur l’ocre parisien, il n’est rien. Et Pete connaît un de ces jours qu’il connaîtra tant : « this is painful to watch », comme dit le commentateur d’Eurosport. Le numéro 2 mondial est battu et, après un énième retour bloqué dans le filet, s’avance vers l’échafaud de la poignée de main finale. Andreï, lui, célèbre tout en retenue : ce n’est qu’un deuxième tour.

En 1997, deux ans plus tôt, Guga, alors crinière bouclée, l’avait emporté en huitièmes de finale sur un Andreï top 20, en deux jours et en cinq sets : on connait la suite pour le brésilien. Un tour plus tard, en 1999, c’est pourtant bien Andreï qui terrassera saint Guga. 7/5-6/4-6/4. « Tout rentre » et, cette fois, Andreï célèbre. En demi, il sortira Fernando Meligeni, « l’autre » brésilien, en quatre sets d’une bagarre intégrale. Mais comme pour un « autre » match, personne ne s’en souvient.

À l’époque, il faut s’en souvenir, il n’y a pas 32 têtes de série, mais 16, dont moins de la moitié arrivent cette année-là en deuxième semaine.

Andre, sur sa route, croise la route du meilleur classé encore en lice en huitièmes de finale : Carlos Moyà. La vraie tête de gondole, c’est lui. Des frappes sèches, un jeu multi-surfaces, une volonté de fer, mais un adversaire, et un combat. Quand le soleil décline sur Paris, le roi Charles aussi. Sur la balle de match, on ne sait pas si André s’excuse pour son lob involontaire ou s’il ne croit pas à ce qu’il vient de réaliser. Il restera la formalité de l’Uruguayen Filippini et, dans une demi-finale perturbée par la pluie, l’inoxydable Slovaque Hrbatý.

L’exploit semble presque inimaginable à l’heure actuelle : les quatre demi-finalistes de ce Roland-Garros 1999 sont respectivement 14e, 30e, 54e et 100e joueurs mondiaux.

Puis, au septième jour fut le dimanche.

Andre, selon la légende, s’est laissé aller à descendre une bouteille de vodka trouvée dans le minibar de sa chambre parisienne la veille de la finale. Pour conjurer le sort qui l’a vu s’incliner deux fois déjà à ce stade de la compétition sur l’ocre de la porte d’Auteuil, contre Andrés Gómez neuf ans plus tôt, contre Jim Courier huit ans plus tôt. Les deux fois, il avait résisté avant de courber l’échine. Wimbledon, c’est fait depuis 1992, l’US Open depuis 1994, l’Open d’Australie depuis 1995. Mais Roland se refuse à lui : alors, c’est sa dernière chance.

Est-ce cela qui le paralyse ? Sans doute. Andreï, lui, ne se pose pas de questions. Sa balle avance vite, elle est lourde. Il retourne les deux pieds dans le terrain. Il y a cette balle de triple break, déjà : même lorsqu’il veut avancer, Andre doit reculer, capituler. Ace. 19 minutes, 6-1 Medvedev. Éclair dans le ciel parisien, et interruption de la partie.

Ça va aller, il va revenir réveillé par cette pluie revigorante, gonflé à bloc par les mots et l’engueulade de Brad Gilbert, son coach, qui s’en prend au matériel des vestiaires. Ce n’est pas le cas. 6-2 Medvedev. Peut-on parler de lutte, de combat ? Cela fait à peine une heure que les deux hommes sont sur le terrain, et le rêve de André s’éloigne peu à peu de lui, comme un mirage auquel on a cru trop longtemps. Les statistiques sont là, implacables ; 28 fautes directes, 0 balle de break. André passe littéralement à côté de son histoire.

Peu à peu, le médicament Gilbert fait effet. Il pleut à nouveau, mais André n’en a cure. S’il doit s’accrocher, c’est maintenant ou jamais. Peut-être que de l’autre côté du filet, Andreï comprend la portée de l’exploit qu’il réalise, peut-être que ses jambes se raidissent. Peut-être qu’il entend que les « Andre » qu’on entend dans le public ne s’adressent finalement pas tout à fait à lui, depuis le début sans doute. Il avance, mais sa balle ne lui répond plus comme au début. Quand il comprend que le passing de revers de Medvedev s’arrête dans le filet, sur la balle de break pour faire 4-2, Andre saute. Un petit saut, concentré. Come on. Mais Andreï débreake. 4-4.

De mes six ans, je ne fais que percevoir cette réalité au travers du prisme de la possible défaite d’Andre. De l’impossible défaite. Non, il doit gagner, c’est écrit.

Curieux comme le score d’un match reflète rarement sa dynamique. À 4-4, Andre fait deux doubles fautes, dont une à 30 partout ; s’il perd ce point, Andreï va servir pour le match. Pour le tournoi. Pour Roland-Garros. Andre frappe fort, dans le replacement d’Andreï, et monte à la volée. Selon lui, « cette volée aurait pu partir n’importe où » ; elle partira sur la ligne, où il n’y a pas grand-chose à faire que la remettre mollement dans la raquette de l’adversaire. Andre tient, surutilise un de ses coups fétiches, le revers court croisé, et prend son service. « Je n’étais qu’à quatre points de prendre un set », dira-t-il : quatre points qu’il prend d’une traite, comme on ferait le ménage, comme ça, c’est fait.

Il n’y a pas de show, pas d’encouragement. Andre est en mission. Il marche, il pense, il frappe. Comme un moteur au bord de l’explosion, Andreï, lui, pétarade ; il y a des coups magnifiques, et de grosses erreurs. Ce quatrième set est un modèle de la rigueur qui a fait d’Agassi celui qu’il est pour moi : aucune balle de break concédée, à peine cinq fautes directes, un seul et unique break. Dehors, le monde gronde, la foule parisienne chauffe avec le soleil revenu. Deux sets partout, et Andre court vers sa chaise, sans un regard pour l’adversaire. Tout a déjà changé. Agassi ! Medvedev ! La foule crie, désormais.

Beaucoup l’ont sans doute oublié, mais ce jour-là, Andreï a une balle de 2-0 dans le cinquième set. Que se serait-il passé ? Ce ne serait que mystère. Parce qu’à 2-2, c’est bien lui, Andreï, qui fissure et sort un coup droit beaucoup trop long. Come on ! Cette fois, Andre brandit le poing vers son adversaire. À 5-3, Andre obtient trois balles de match. Une première, sur laquelle Andreï sert un ace ; une deuxième, qu’il vendange ; une troisième, où le service de l’Ukrainien tient encore. Les balles lèchent les lignes.

5-4. Qu’y a-t-il dans la tête d’un homme à ce moment précis ? Dans Open, son autobiographie, Agassi dira plus tard des joueurs de tennis qu’ils sont des « fous qui se parlent à eux-mêmes ». Sans doute son esprit doit-il ressembler à celui de la foule du Central, dont certains crient des inepties, mais dont beaucoup demandent simplement le silence. Le retour d’Andreï n’avait pas besoin de déjà sortir des limites du court pour qu’Andre comprenne, sa raquette en l’air, les bras levés, les yeux déjà embués.

« Quand le troisième set a commencé, il n’était pas encore le meilleur joueur de la décennie. Maintenant, c’est un des plus grands », dira Medvedev en conférence de presse.

Pour écrire un match d’anthologie, il faut être deux ; pour écrire un exploit, on peut être seul.

La suite de l’année d’Agassi sera magistrale. Titre à Washington, à l’US Open, à Bercy – faisant de lui le seul à avoir fait le doublé Roland-Bercy, finale à Wimbledon, à Los Angeles, aux Masters – toutes perdues contre Pete Sampras, demis à Montréal, Cincinnati, Stuttgart. Il terminera l’année à la 1re place mondiale et, dans la suite de sa carrière, gagnera encore trois fois l’Open d’Australie et sept Masters 1000 – dont un doublé Indian Wells-Miami en 2001 – avant de s’arrêter après l’US Open 2006.

La renaissance de Medvedev, elle, aura fait long feu. Les points glanés lors de ce Roland lui permettront de réintégrer le top 50, mais son espoir s’amenuisera de mois en mois au gré des blessures et des défaites au premier tour. Las, après une ultime victoire à Saint-Petersbourg contre un top 10, Tommy Haas, puis une défaite contre Stefan Koubek, il mettra un terme à sa carrière à la fin de l’année 2001.

Ce dimanche 6 juin 1999, je suis tombé amoureux du tennis, sans doute pour toujours. Un bon arc narratif ne peut pourtant se contenter d’une seule composante ; Andre, ce week-end-là, est aussi tombé amoureux. Mais ça, c’est une autre histoire.