« Un coup droit, c’est un coup de pinceau »

Par Loïc Struys

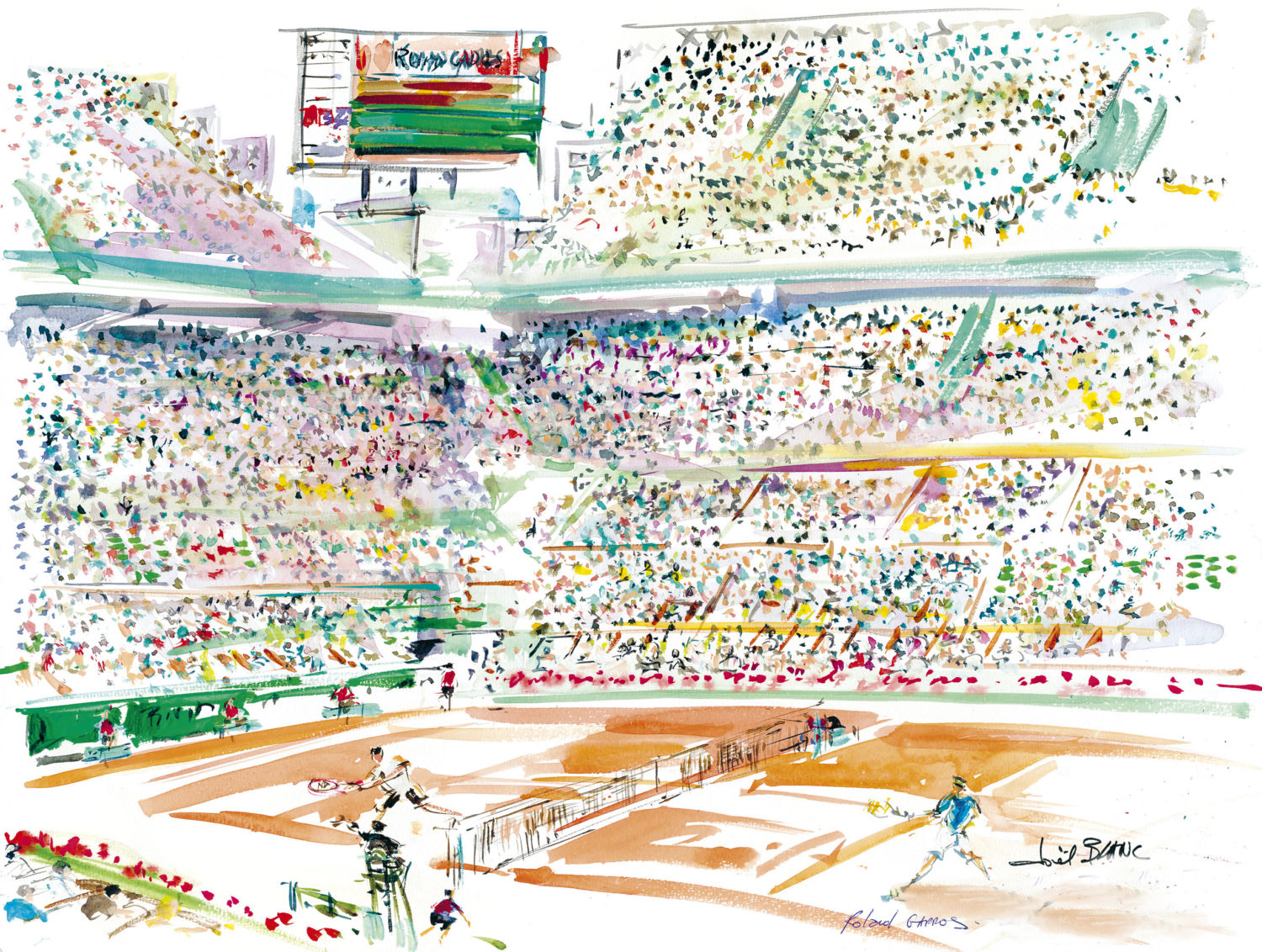

Paris. XVIIe arrondissement. Joël Blanc nous ouvre la double-porte en métal de son atelier où se dévoilent sculptures et aquarelles. Un sanctuaire artistique dédié aux sports qu’ont déjà pénétré journalistes et caméras télé. Avec les années, le peintre et sculpteur originaire de Toulon continue, malgré lui, à susciter la curiosité depuis sa rencontre avec feu Claude Esclatine aux abords des terrains de polo. À l’époque, le nouveau directeur délégué aux sports de France Télévision saisit la plus-value unique de la perception de Joël Blanc : une faculté que personne n’arrive à cerner, télévisuelle et télégénique. Il lui ouvre les portes de Roland-Garros en 2001 ; depuis, il n’a plus quitté son strapontin du bord de terrain. Par le bout du pinceau, Joël magnifie et recompose sur le vif les petits et grands duels du tennis.

Comme personne, il capte l’instant en suspens, libère sur la toile un mélange de reportages en peinture et d’œuvres d’art en direct. Une technique développée au gré des voyages et au contact des chevaux. « Pour porter le carnet et la boîte d’aquarelles, j’ai dû inventer un procédé grâce auquel la planche tenait à mon cou, me permettant de marcher en peignant », raconte-t-il.

Il qualifie son courant de « painting of actions » en clin d’œil au mouvement popularisé par Jackson Pollock et dont il semble devoir incarner l’unique représentant. « Maintenant qui va s’attaquer à ça ? Qui va peindre en direct avec une planche instable autour du cou ? Mon travail est le résultat d’années de travail au cours desquelles j’ai appris à mettre de plus en plus de renseignements sur la toile en dix minutes. » Il en a pris nettement plus pour évoquer sa contemplation anatomique et colorée du tennis. Rencontre.

Courts : Qu’est ce qui vous fascine dans le tennis ?

Joël Blanc : Pour moi, c’est le corps, c’est le geste. C’est la rapidité, le duel. C’est tout ce qui fait le tennis, c’est un jeu d’échecs par-dessus tout. Les joueurs anticipent toujours trois coups à l’avance. À la lecture de la position du corps, de la posture du type d’en face, ils se projettent trois frappes plus loin. Sans ce sens de l’anticipation, il leur serait impossible de contrer et de se positionner. Le déplacement doit être perçu comme une prémisse du coup prochain, tout en évitant de le rendre trop visible à l’adversaire. La stratégie du tennis est fantastique, même si la traduire en peinture est un peu compliqué.

C : Votre goût de la prise sur le vif est étroitement lié au tennis, sport de l’instant et de l’éphémère par excellence.

J.B : C’est exactement ça. C’est la synthèse de mon art, en réalité. La sensibilité entre mon pinceau et la feuille est guidée par cette énergie que je retrouve dans la raquette. Celle-ci se transmet directement dans ce que l’on appelle la magie de l’art : voir des choses qui se passent et qu’on ne comprend pas.

C : Une énergie qui reste propre à la façon dont chacun l’interprète…

J.B : Oui, et qui se transmet. Moi si je bidonne – excusez-moi du terme – le dessin d’un joueur, ça va se voir. On ne retrouvera pas la dynamique qui existe dans le geste, dans l’instantanéité du mouvement. Si je tente de reproduire ces gestes en les copiant, je n’obtiendrai aucun résultat. Mes coups de pinceau doivent respecter les espaces de blanc. L’intérêt de l’aquarelle n’est pas seulement la mise en valeur du coup de pinceau, c’est avant tout le blanc, le rien. C’est ce rien qui laisse au spectateur un certain imaginaire. C’est un sport pour moi. En réalité, je ne peins rien, le joueur est seulement détouré. Une certaine magie transite entre le pinceau et l’énergie, sans quoi on perdrait la spécificité du fait-main. Une photographie s’inscrit dans un autre registre ; elle indique des détails. Or, moi, je simplifie tout ça. Le pinceau a la spécificité de traduire les choses avec une sensibilité variable. Je peux tirer un trait d’1 mm ou l’épaissir pour reproduire la musculature. Avec du recul, je me dis toujours que des types comme Nadal ou Federer ont une sensibilité de la raquette égale à cette spécificité : ils savent placer une balle à 2 mm de la ligne parce qu’ils sentent, j’en suis sûr, cette balle et cette raquette comme moi je sens le pinceau sur la feuille. C’est ce degré élevé de sensibilité qui fait d’eux de grands joueurs. Ce n’est pas pour rien qu’ils changent de raquette à la moindre occasion, notamment quand le cordage leur semble détendu. Moi, c’est la même chose : si mon pinceau perd des poils ou se désosse, je le change. Et comme eux, je vais passer cinq à dix minutes pour retrouver mes sensations. On qualifie toujours la raquette de prolongement du bras ou de la main. Mais eux, ils ont une sensibilité nerveuse jusque dans les cordes. Avec ce type de joueur, un coup droit, c’est un coup de pinceau.

« L’aquarelle, c’est le blanc, c’est le rien. En fait, je ne peins rien. »

C : Vous êtes attentif à laisser l’instant en suspens, la conclusion en pointillé, délestée de la moindre célébration. Est-ce votre façon de laisser place à l’imagination ?

J.B : Oui, ce sont des moments intemporels. Je me concentre sur le sportif, l’événement. Les résultats m’intéressent moins ; il m’arrive de ne pas suivre l’évolution du score. Dans l’absolu, je m’arrête à un instant plus essentiel qu’à la fin d’un match, trop anecdotique ; elle atrophie l’instantané et, du coup, l’imagination. Mon approche doit rester de l’art. Il est insensé de rivaliser avec un photographe pour capter un moment ou une balle, que je me suis longtemps abstenu de dessiner, préférant les ajouter par la suite, au ras du filet ou en l’air. Pour en revenir à la question, je n’ai pas forcément envie que les gens considèrent mes lithographies comme le reflet d’un événement ancré dans leur mémoire. Elles doivent rester une synthèse de plusieurs moments. Le mouvement que je répercute est souvent façonné en plusieurs prises. Si quelqu’un exécute un revers, je peux croquer le mouvement des bras, puis passer à l’adversaire pour ensuite revenir à mon sujet dans une situation de jeu similaire et capter la position des jambes. Avec les années, je n’ai qu’à tracer un bras pour savoir où le reste du corps va se positionner. Pour que cela soit plus véridique et plus instantané, il suffit que le joueur refasse le même geste – et immanquablement, il le refait –, et la suite me vient naturellement.

C : On vous repère souvent en bord de terrain. Est-ce un choix destiné à accentuer votre ressenti ?

J.B : À Roland-Garros, c’est en effet là que je me retrouve le plus souvent. Le contact avec les joueurs est sans égal ailleurs. Moi, ce qui m’intéresse, c’est le corps humain, ce qu’il dégage comme puissance. J’ai deux sortes de travaux : ou je répercute l’ambiance, les spectateurs, les lumières et les joueurs dans un ensemble, ou je me focalise sur un portrait en gros plan. J’exécute en quelque sorte des études plus rapprochées, traite les gestes et les mouvements. Je me concentre sur des profils admirables qui me raccrochent à l’art. Nadal est en cela fascinant : quand on le voit, c’est du béton. Il pourrait faire du lancer du poids, sa musculature est incroyable. Les sœurs Williams, pour moi, sont des sculptures vivantes. (Il passe en revue son catalogue.) Elles mélangent à la fois la puissance et les formes ; elles sont extraordinaires, artistiques. Maria Sharapova, elle, c’est une autre approche, on est dans une élégance, une finesse différente.

« Peindre Monfils, c’est un festival. On se croirait au Lido. »

C : Révise-t-on, après 17 ans au bord des courts, la façon dont on interprète le jeu ou un joueur ?

J.B : Tout dépend de ce que l’on souhaite montrer. C’est comme un photographe : tous les gens ont des appareils photos sophistiqués, mais l’œil fait toute la différence. Si vous n’êtes pas photographe dans l’âme ou n’avez pas le désir de l’originalité, vous n’obtiendrez aucun résultat, même avec le meilleur des appareils. Le désir de s’emparer de quelque chose fait toute la différence. Dans mon cas, il m’importe en priorité de capter l’élégance ou la vivacité du geste, son originalité voire un accident. Peindre Monfils, pour ne citer que lui, c’est un festival. On se croirait au Lido. En vérité, je me laisse guider par le moment. C’est une façon de saisir la vie, c’est fondamental.

C : Concrètement, votre façon d’appréhender le tennis a-t-elle changé avec son évolution ?

J.B : Non. Mais ça fait évoluer ma conception du dessin. Lors d’un match, je ne peux pas me laisser complètement aller à peindre ce que je vois. Les joueurs sont désormais d’un bout à l’autre du court, montent rarement au filet. Pour mes mises en page, je les imagine parfois un peu plus proche du filet pour combler le vide du milieu de mes dessins. Je recompose toujours quelque chose. À Roland ou ailleurs, il m’arrive de préparer, en préambule du match, une mise en scène avec le décor, le public. Je laisse un espace sur le court pour peindre les joueurs sur le terrain. Mais je ne peux pas composer des images systématiquement avec un joueur à l’extrême gauche et l’autre à l’extrême droite. Je suis obligé de simuler. Après, tout dépend de ma position par rapport au terrain et aux joueurs. Je peux me mettre derrière l’un d’eux et du coup, avoir l’autre en enfilade et renforcer une illusion de proximité. Mais si je reste derrière la chaise d’arbitre, je vais avoir des personnages aux extrêmes, donc je suis obligé d’un peu tricher. De ce point de vue, je regrette la raréfaction des batailles au filet. Il est marquant de constater la prédominance des grandes frappes dans le jeu ; tout le monde regarde à quelle vitesse la balle est passée. Les gens s’émerveillent pour un service à 210 à l’heure. Les artistes-volleyeurs ont disparu.

C : Le public que vous évoquez est souvent considéré comme un élément du décor. Or, chez vous, il fait partie intégrante de vos œuvres.

J.B : Le public m’intéresse, il se démarque du rugby ou du foot. Je l’aime bien, parce qu’il est coloré. Le fan de tennis a changé d’allure et change selon la compétition. Celui de la Coupe Davis est brouillon, gueule, alors qu’à Roland-Garros, il se comporte différemment. Certes, il est un rien aseptisé, mais il est moins terne qu’auparavant. Dans mes premières années, tout le monde s’habillait en gris. Désormais, les gens sont colorés, débarquent parfois avec des drapeaux argentins, espagnols, etc. La puissance d’un match, et donc de mon pinceau, se dégage aussi en fonction du public : il crée un support, il soutient les artistes, ce que sont à mes yeux les sportifs. Tout de suite, une ambiance monte. Certes, ça reste éloigné du stade de France où tout d’un coup le public se lève et crie. Mais à Roland-Garros, malgré la sagesse des tribunes, on sent une tension, un soutien et une fixation sur la balle. Un Central est une arène : c’est qui va abattre l’autre, va lui donner le coup de massue par sa raquette. Je dis toujours que mes pinceaux vivent avec la force de la raquette des joueurs ; si c’est ramollo, je ne peins pas. Ça ne m’intéresse pas. Quand ça me déplaît, je m’abstiens.

« Les mecs peuvent éteindre une bougie avec la balle et la raquette, comme s’ils étaient au cirque. J’en suis sûr. »

C : Qu’est-ce qui dès lors stimule votre envie de peindre ?

J.B : Dans ma tête, je visualise ce que je vais faire. J’attends les moments forts parce que j’ai plus ou moins décidé de m’y concentrer. Par moment fort, j’entends le coup fort de chaque joueur. Est-ce que son jeu est orienté coups droits, revers, vers le filet ? Si le coup droit est le point fort d’un joueur, je vais le peindre de la sorte. Son jeu est son identité : son portrait doit être représentatif de son style, à l’image du coup droit lasso de Nadal. Mon art m’impose l’observation et l’anticipation des mouvements. Par exemple, je sais qu’un revers croisé va tôt ou tard arriver et j’essaie de le capter ; je le garde légèrement en mémoire. Parce que je ne suis pas un appareil photographique. Les gens comparent souvent l’œil à un appareil photo, le cerveau à un enregistreur d’images. C’est tout le contraire. Le cerveau et l’œil sont bien plus forts, c’est plus complexe : je ne peux pas me réduire à photographier et recopier ensuite. C’est indescriptible ce qu’il peut se passer entre le moment où je regarde et celui où je peins. Au final, mes dessins sont une synthèse de ce que mon cerveau croit avoir enregistré et non une reproduction. Ma perception est ensuite influencée par mes connaissances sur le corps humain, les muscles ou les gestes développées lors de mes études d’art et d’anatomie. Mais je ne peux pas peindre des choses qui n’existent pas dans le corps humain parce que finalement, tous ces athlètes font jouer leur corps. Dans un même coup de pinceau, j’injecte à la fois la couleur, le mouvement et la forme. Quand j’exécute un geste, le pinceau imprime la forme du muscle, si c’est l’avant-bras, le bras ou l’épaule. C’est le résultat d’années de travail et c’est ce qui me permet de rester dans l’instantané, sans quoi je mettrais des heures pour finir un dessin.

C : Vous qualifiez votre peinture comme (je cite) « la mise en service d’un moment de grâce ». Quel moment de grâce retenez-vous de vos souvenirs tennistiques ?

J.B : De grâce, je ne sais pas. Mais, par exemple, Djokovic qui s’est fait avoir bêtement par Wawrinka en 2015, ça m’a marqué. La veille de la finale, nous avons participé ensemble à une interview. Djoko était en confiance, numéro 1 mondial, invaincu : il avait gagné le match avant même de le jouer. Et j’ignore pourquoi, il s’est fait surprendre. J’étais peiné pour lui. Pour une fois, j’avais pris parti. Ça m’a un peu gêné. Sinon les victoires de Nadal, bon… Après un moment c’est un peu lassant. Je me demande toujours qui va arriver derrière. Ils ont une telle maîtrise de leur boulot, seule la fatigue peut les arrêter. Parce qu’au niveau technique, pour en revenir à la métaphore du pinceau, les mecs ont une telle sensibilité qu’ils font ce qu’ils veulent. Ils peuvent éteindre une bougie avec la balle et la raquette, comme s’ils étaient au cirque. J’en suis sûr.

Interview publiée dans COURTS n° 1, printemps 2018.