Charlélie Couture

« Les vrais sportifs sont des artistes-guerriers »

Par Julien-Paul Remy

« Artistes, parce qu’au-delà du résultat lui-même, les grands champions se doivent de faire le vide, pour laisser filer des gestes. Or, pour être parfaits, ces gestes ont été rejoués des milliers de fois, répétés dans l’Absolu, sans tenir compte de l’adversaire ou de quoi que ce soit. C’est bien le même Absolu qui attire les artistes. »

Rencontrer Charlélie Couture, c’est oublier le rôle de l’intervieweur et de l’interviewé. C’est rencontrer un artiste complet, qui réunit le corps et l’esprit par le prisme de divers modes d’expression artistique : sons et musique, mots et écriture, images et arts plastiques. Actuellement en tournée pour son 23e album, Même pas sommeil (sorti en janvier), il expose également au musée Paul Valéry, à Sète, une série de 27 peintures (Passages) inspirées de sa vie new-yorkaise.

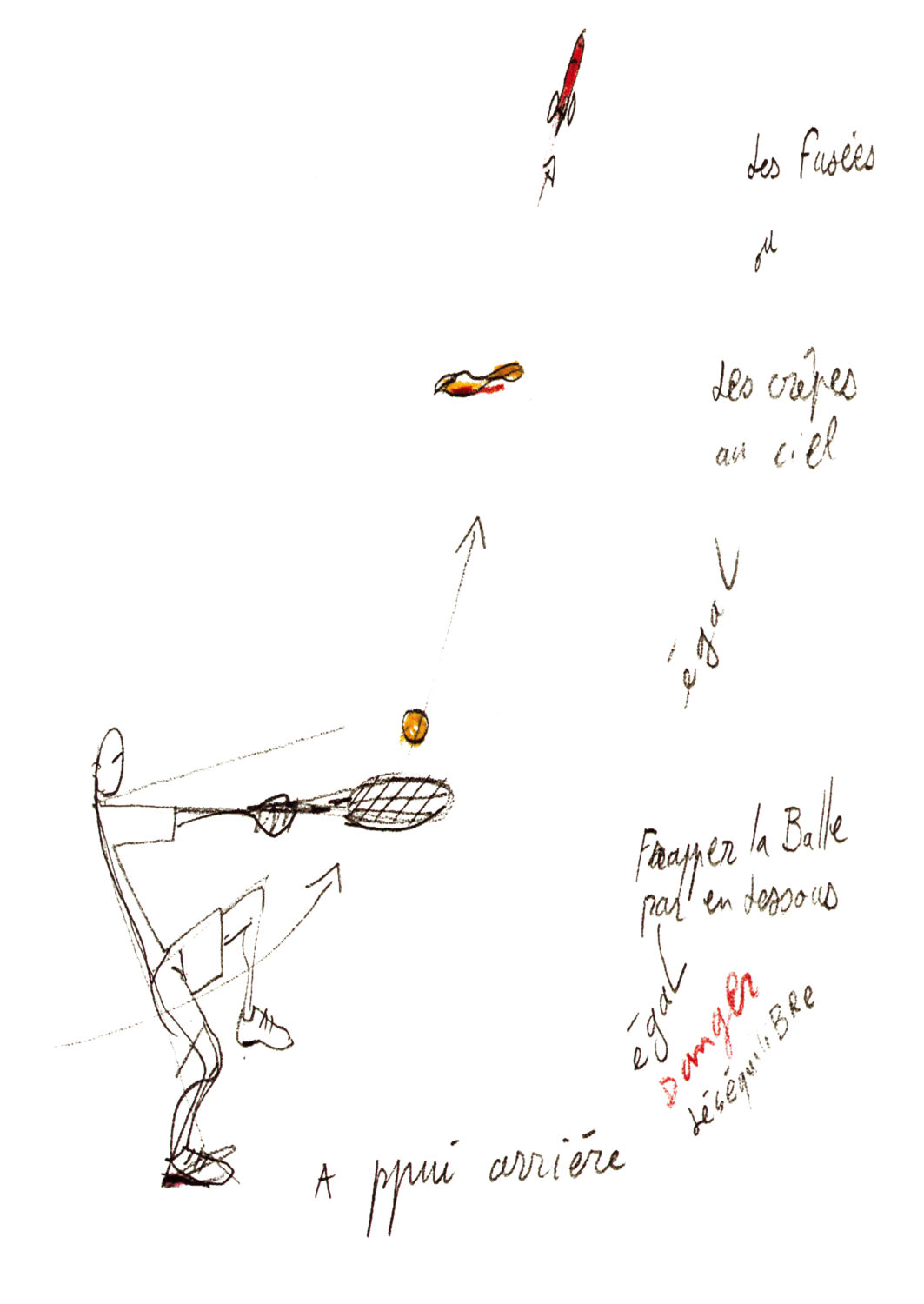

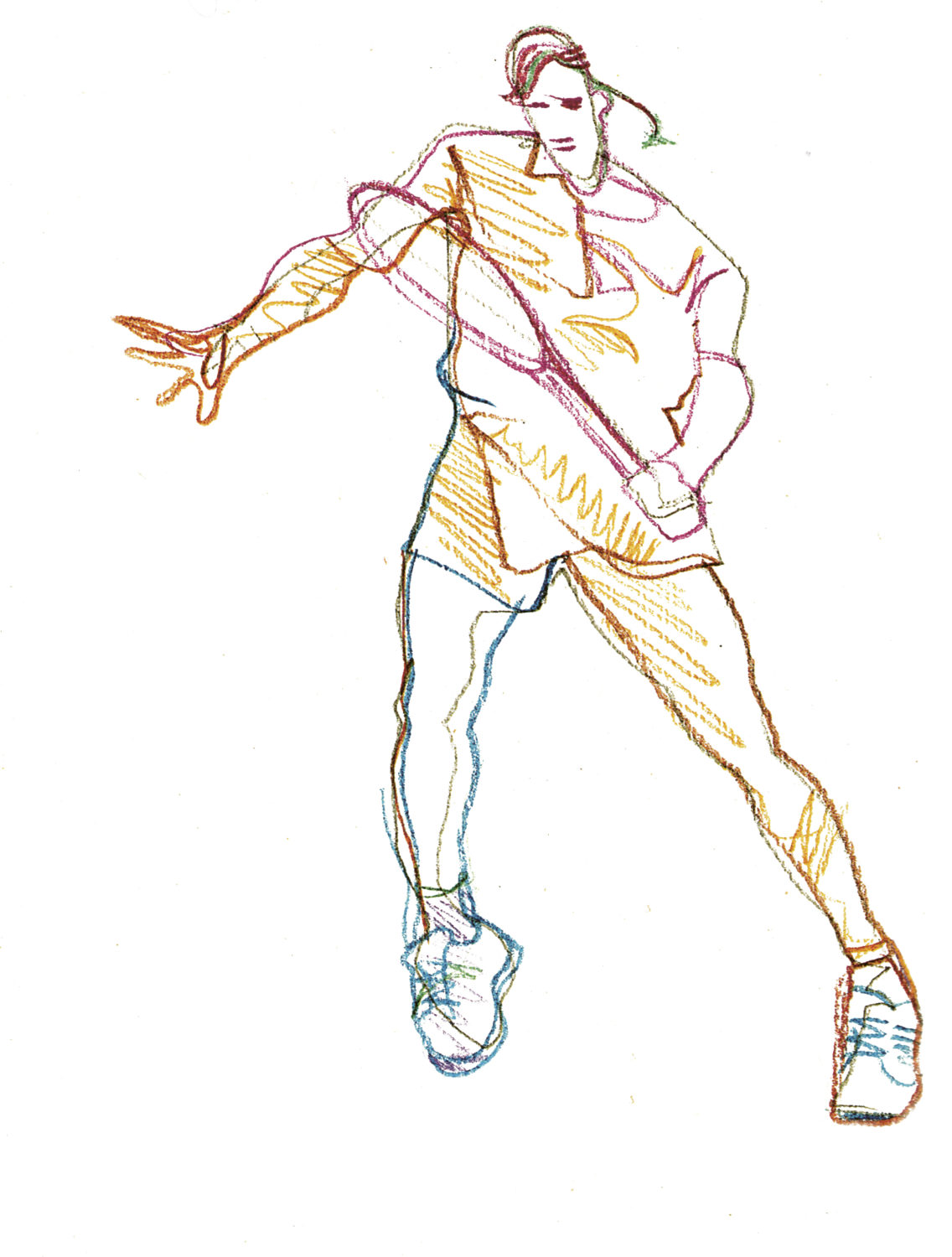

Charlélie Couture est un décloisonneur d’horizons, un briseur de murs, un bâtisseur de ponts non seulement entre les différentes disciplines artistiques mais aussi entre le monde de l’art et d’autres domaines tels que le sport. Sa passion pour le tennis a notamment accouché d’un livre intitulé Beaux Gestes, ode à la beauté du tennis sous la forme de dessins empreints de poésie.

À l’occasion du vingtième anniversaire de cet ouvrage paru en 1999, Courts saisit la balle au bond pour donner la parole à un artiste tout-terrain. Il nous reçoit à son domicile parisien, immeuble-atelier à son image : authentique, habité, inclassable.

Courts : À quel moment vous-êtes vous mis à dessiner le tennis ?

Charlélie Couture : J’ai développé un rapport artistique au tennis après l’avoir moi-même pratiqué. Auparavant, en tant que spectateur, je l’envisageais plutôt comme un sport bourgeois fermé sur lui-même et visant plus à favoriser l’image sociale qu’à atteindre le dépassement de soi ou toute autre considération élevée.

En fait, j’ai vraiment découvert ce sport, désormais mon préféré, de manière accidentelle et tardive, à 33 ans, dans le cadre de ma carrière de chanteur et lors d’un événement politique majeur, la chute du Mur de Berlin, le 9 novembre 1989. Ce jour-là, alors que j’avais les yeux rivés sur un reportage en direct depuis une chambre d’hôtel, un musicien de l’équipe m’a invité à échanger des balles sur le terrain d’à côté. Je l’ignorais à l’époque mais cette expérience a changé ma vie. Sans faire de jeu de mots, cet événement a ouvert une brèche dans mon existence. Le mur de mes préjugés s’est écroulé et un nouveau monde s’est offert à moi.

J’ai surtout dessiné pour rendre au tennis ce qu’il m’a apporté, et pour le montrer autrement. Jusqu’alors, les illustrations dans les magazines et les journaux se bornaient soit à la glorification d’idoles, soit à des dessins-caricatures uniquement destinés à susciter l’amusement. Dans les deux cas, il manquait de l’émotion, de l’humain et de la poésie.

C : Pourquoi cette passion pour le tennis ?

C.C. : J’ai principalement été séduit par la simplicité des règles, par le défi d’apprendre à apprivoiser l’instrument à cordes tennistique, la raquette, par la beauté des gestes et par l’opportunité de penser des enjeux philosophiques : dépassement de soi, rapport à l’autre comme adversaire et condition de notre réalisation, gestion des émotions, mort, survie.

Prenons les gestes principaux en tennis, au nombre de sept dans mon livre (coup droit, revers, service…). De la même manière, la musique repose sur sept notes (do, ré, mi, fa, sol, la, si). À partir de cette base simple, de ce dénominateur commun, on peut créer son propre style et complexifier son jeu.

J’ai également aimé ce sport pour son impact positif sur mon hygiène de vie, puisqu’il me protégeait de certains périls de la vie nocturne.

À défaut d’atteindre le beau geste parfait moi-même sur le terrain, je m’escrimais à reproduire celui des autres par le dessin. Je réalisais sur le papier ce que j’étais incapable de faire sur le terrain. Ce rêve d’amateur – au sens d’amato, amare, « aimer » – du geste parfait m’a toujours accompagné et poussé à me dépasser.

C : En quoi votre pratique artistique a-t-elle influencé votre pratique tennistique ?

C.C. : Ma sensibilité artistique m’a permis de voir ce sport au-delà de sa dimension sportive, en explorant sa relation à l’esthétique, à l’image, à la poésie, à l’art et à la philosophie. En tant qu’artiste et joueur, j’accordais autant d’importance à la manière qu’au résultat, à la beauté de la forme qu’à l’efficacité.

J’ai néanmoins voulu combiner ces deux aspects par le dessin. D’une part, je dessinais les bons gestes enseignés par mes professeurs et coaches, dans une visée didactique et scientifique. J’utilisais l’art comme un artisan : ce savoir-faire ne se mettait pas au service d’un idéal artistique mais bien d’un idéal d’apprentissage afin d’améliorer ma technique. D’autre part, je dessinais les beaux gestes que m’inspiraient, subjectivement, les autres joueurs. Je cherchais, par l’art, à représenter le sentiment de poésie et de vitalité qu’ils me procuraient.

Enfin, je dessinais aussi pour jouer au tennis de manière fictive lorsqu’il m’était impossible d’y jouer réellement. Raison pour laquelle les personnages représentés dans le livre sont toujours en mouvement, libres de toute contrainte, comme si je les rêvais.

C : Tout bon geste est-il un beau geste ?

C.C. : Oui, même s’il ne s’agit pas de dire que le plus beau geste se confond avec le geste le plus correct. Prenons les deux principales conceptions du jeu : le technicien et le tacticien. Le premier se fixe pour but d’apprendre le bon geste technique, en se concentrant avant tout sur lui-même. Tandis que le second agira davantage en fonction de l’adversaire, privilégiant l’efficacité. J’étais pour ma part un technicien manquant de tactique ! J’imaginais pouvoir concilier rigueur technique, beauté et efficacité.

Dans le livre, je pars du principe que jouer au tennis signifie jouer beau. Que la pureté du geste garantit sa beauté, que la beauté garantit sa fluidité, que la fluidité garantit son aérodynamisme, et que l’aérodynamisme garantit l’efficacité. Selon moi, tout geste efficace possède une part de beauté.

C : Quelle distinction faites-vous entre un geste artistique et être un artiste ?

C.C. : Le sportif, contrairement à l’artiste, n’a cure de la portée poétique ou esthétique de sa manière de faire, elle n’est qu’une conséquence. En raison des enjeux propres au sport : montants financiers, productivité, responsabilité de l’individu envers la collectivité, le groupe – l’individu s’inscrit non seulement dans une structure, une équipe lui donnant les moyens de réaliser son choix de vie, mais il porte aussi parfois sur ses épaules le poids des aspirations de toute une nation – et nécessité de gagner contre le rival. En art, la concurrence existe mais pas de manière aussi frontale : pour réussir, l’artiste n’éprouve pas le besoin de vaincre un autre artiste. En sport, réussir signifie gagner et donc faire perdre, tandis que, pour un artiste, réussir signifie se réaliser.

Une autre différence de taille concerne la relation aux règles. En art, le but consiste à sortir des règles, à s’en libérer et à les réinventer. La règle se réduit à un moyen. En sport, la réussite passe par le respect des règles. Impossible d’inventer de nouvelles règles lors de chaque match ! La règle s’apparente à une finalité en soi.

Néanmoins, les sportifs professionnels se rapprochent des artistes à de nombreux égards. En un sens, un sportif est un artiste dont l’art ne consiste pas à créer des œuvres mais bien des gestes artistiques. Un sportif est un artiste involontaire, dépassé par la portée artistique de ce qu’il accomplit.

Être un athlète de haut niveau, c’est aussi se lancer des défis à soi-même, en raison d’un trop-plein d’énergie. Un biathlète, un tennisman ou un rugbyman se définit avant tout comme une personne débordant d’énergie qui éprouve le besoin radical de la canaliser par le corps. On retrouve le même besoin à l’origine de la démarche des artistes : ils créent pour extérioriser et exploiter leur abondance d’énergie et d’émotions. On limite trop souvent le sport et l’art au divertissement, éclipsant par là même leurs dimensions de catharsis, de nécessité et de dépassement de soi. Le sport et l’art ne relèvent pas seulement d’une activité ou d’un métier, mais bien d’un mode de vie qui engage l’être de celui qui les pratique.

D’un point de vue personnel, je recours souvent à une métaphore sportive pour illustrer ma philosophie de vie en tant qu’artiste exerçant plusieurs arts (l’art des mots à travers l’écriture, l’art des sons à travers la musique, et l’art de l’image à travers la peinture et la sculpture) : le triathlon. Je me sens triathlète au sens où j’allie plusieurs disciplines parallèles correspondant chacune à une dimension de moi-même.

C : Vous portez un intérêt tout particulier à la question de la mort. On dit souvent que « philosopher, c’est apprendre à mourir » : pensez-vous qu’au tennis, « perdre, c’est apprendre à mourir » ?

C.C. : Absolument. Au tennis, ce n’est pas la victoire qu’il faut apprendre à domestiquer et à gérer, mais bien la défaite. On perd plus un match qu’on le gagne. Si on gagne, on a seulement réussi à atteindre l’objectif voulu. La victoire se mue en conséquence logique et naturelle d’un processus de travail et de préparation. Au contraire, la vraie victoire consiste à surmonter un échec. Quand on gagne, on gagne un match alors que quand on perd, on perd plus qu’un match, on se perd temporairement. On perd le goût de la vie et la confiance en soi. Un vide immense nous envahit, semblable à une mort. Comme si la vie nous quittait. On éprouve une blessure intérieure car, non seulement on n’a pas obtenu ce qu’on voulait, mais quelqu’un d’autre l’a obtenu à notre place.

Par-delà le paraître et la diversité au niveau du langage corporel des joueurs (les mimiques guerrières de Hewitt et Nadal, la nonchalance de Kyrgios, la swing samba de Kuerten…), un même conflit entre la vie et la mort se joue. Sur le terrain, chacun veut tuer l’autre pour rester vivant. Même Federer s’apparente à un gentleman serial killer, un tueur tout en élégance et en beauté qui a assassiné des carrières (exemple : Roddick, Safin…). Les vrais sportifs sont des artistes-guerriers.

Ce qui m’intéresse profondément dans le tennis et le sport en général, c’est la relation à la mort. Un match met en scène une lutte entre deux corps et deux sources d’énergie, au gré de laquelle l’un, le gagnant, va prendre l’énergie de l’autre, le perdant, en le vampirisant. Le tennis fait d’ailleurs partie des sports où l’issue d’un match se solde nécessairement par une victoire et par une défaite, où toute perspective d’égalité est exclue.

Perdre, c’est être éliminé, rayé d’une liste, d’un tableau. C’est une négation existentielle. Ceux qui gagnent en finale sont ceux qui existent jusqu’au bout. Chaque combat est un combat pour exister. Jouer n’a rien d’un jeu si on prend l’exemple du carnage lors des tournois majeurs tels que Roland-Garros. Après une semaine, la moitié des participants est reléguée aux oubliettes. Qu’est-ce qu’un joueur qui ne joue plus ? Jouer, c’est être, exister, et donc survivre.

D’ailleurs, le langage utilisé pour parler du sport est très révélateur : « tuer », « massacrer », « anéantir », « liquider », « sauver », « survie », « mortel », « atomiser », « décapiter »…

Le sportif incarne potentiellement un gladiateur dépositaire des affects injectés en lui par le public, qui s’identifie à un héros porteur de valeurs et d’attentes aux échelles familiale, locale, régionale, nationale, prêt à mourir pour la patrie, à se sacrifier pour le bien de la communauté. Il y a parfois une logique sacrificielle.

C : En parlant d’échec et de défaite, en quoi la culture de l’échec aux États-Unis diffère-t-elle de celle en France ?

C.C. : Le fossé qui sépare ces deux pays au niveau du rapport à l’échec résulte d’un autre fossé, dans leur rapport au temps. Aux USA, on envisage le présent comme une base pour le futur, tourné vers les possibilités offertes par l’avenir. L’essentiel réside dans l’objectif qu’on se fixe. Par conséquent, on bénéficie de la liberté d’échouer, car on n’est pas enfermé dans les échecs du passé. L’échec est une étape sur le chemin de la réussite. On a le droit de perdre. La perception de l’échec ne dure pas plus longtemps que l’échec lui-même. En France, par contre, le présent est la conséquence du passé, de toutes les expériences vécues. Le présent est le produit du passé, au lieu que le futur soit le produit du présent.

C : Quel est l’impact de la culture de l’échec dans ces pays sur leur culture tennistique ?

C.C. : Immense ! Aux USA, on a tendance à favoriser le point fort d’un joueur, indépendamment de ses points faibles. Si un joueur est doté d’un bon coup droit, on travaillera ce coup en priorité. L’accent est mis sur le positif. On cherche à rendre plus fort le point fort. En France, on choisit souvent de travailler et corriger les défauts, on se concentre plus sur le négatif, le point faible.

C : Quelle distinction faites-vous entre les notions d’artiste et d’artisan ?

C.C. : Un artiste doit savoir faire confiance à son instinct. Il est porté par son geste, un geste qui le dépasse. L’artisan, lui, est réfléchi, il analyse la situation avant d’agir et applique un protocole. Il met tout son talent dans la précision de sa réalisation, possède une méthode, une certaine façon d’agir, et il s’y conforme. L’artiste invente, improvise, se remet en cause et prend des risques, juste pour le plaisir de se faire peur. Il considère qu’il est face à un absolu et tente de résoudre une énigme.

C : Comment ces notions s’appliquent-elles à des joueurs tels que Federer et Nadal ?

C.C. : Nadal s’assimile à un colosse qui applique une charte, obéissant aux conseils de celui qui le guide. À l’instant où il entre sur le court, sautillant sur place, il impose sa présence comme il impose son jeu. Il a l’autorité des puissants qui peuvent tétaniser leurs adversaires. Endurant, courageux, Nadal est un exemple de constance dans l’application d’une technique. Si sa balle tourne très vite, ses coups sont pourtant rarement brillants. Néanmoins, ils s’avèrent terriblement efficaces.

Federer, en revanche, représente un artiste qui a plusieurs fois changé l’esprit de son jeu : tantôt défenseur, puis retourneur en embuscade. Aujourd’hui, il se trouve plus souvent en attaque au filet. Au fur et à mesure des époques, on l’a vu se réinventer, essayer des choses parfois au cours d’un même match. Parfois ça passe, et parfois il se prend les pieds dans le tapis et se perd à son propre jeu. Mais parfois il réussit, et, quand il se surprend lui-même, le public se régale de le voir sur le fil, parce que sous ses allures de héros capable de tout, on sait aussi qu’il n’est pas infaillible. Cela fait aussi partie de son charme, parce qu’il peut avoir perdu sans mériter de perdre, ou parfois gagner alors qu’on le croyait à la dérive.

C : Enfin, si vous en aviez eu la possibilité, auriez-vous envisagé une carrière dans le tennis ?

C.C. : Bien sûr ! Si j’avais connu le tennis plus tôt, j’aurais probablement canalisé mon énergie dedans. Pas en tant que joueur, faute d’être un athlète digne de ce nom, mais bien en tant qu’entraîneur !

Article publié dans COURTS n° 4, printemps 2019.